Апрель 2021

Кроваво-алый

Лучший в мире костюм

Родившись по любви

Синефил

Смотри и ешь

Впервые за тридцать лет

Износ основного фонда

Илия

Исповедуйся мне, Шницель

Когда загорится красный

Красный мальчик

Круг

Люда. Пейзаж одной души

Мальчик, которому надоели горы

Мартьян

Не свои

Оборотная сторона

Осциллограф

Под водой

Пока не поздно

Пока, мама, скоро увидимся

Преображение

Родня с небес

Свобода

Спасение

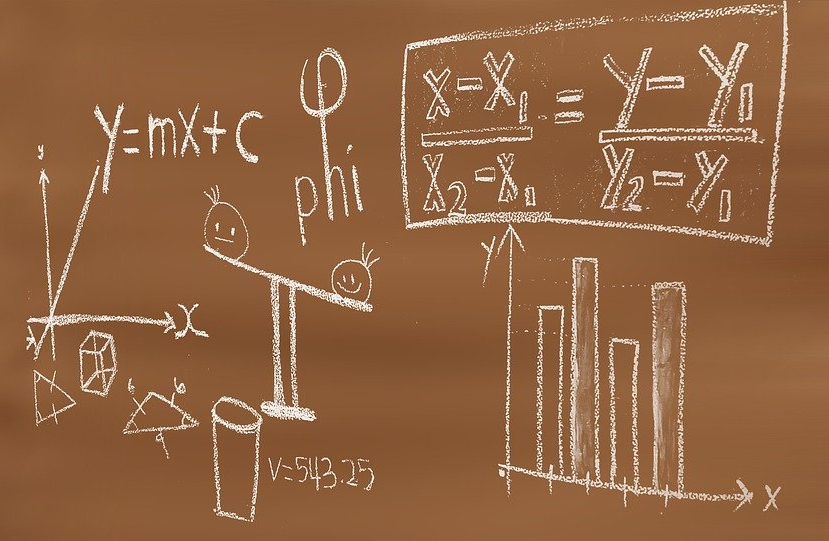

Тригонометрия

Трое в лодке

Уроки итальянского

Шалопаи

Аудиовизуальный перевод: черный юмор, мат и неверные скрипты

С 21 июня по 2 июля в Летних мастерских Creative Writing School впервые пройдет курс «Аудиовизуальный перевод: как переводить фильмы, сериалы и Youtube» Надежды Гайдаш и Анны Савиных.

В чем специфика такого перевода, с какими проблемами сталкиваются и новички, и профессионалы, и почему такая работа может быть интересной, мы решили выяснить непосредственно у мастеров.

Расскажите о первом фильме или ролике, который вы перевели? Что для вас стало самым сложным в этой работе?

Надежда Гайдаш: Я люблю Люси. Точнее, «Я люблю Люси» — черно-белый американский сериал с блистательной комедийной актрисой Люсиль Болл в главной роли. Мне вручили кассету с серией (да, это было в прошлом веке), распечатку скрипта и отправили домой с наказом: «Проговаривай!» Скрипт на поверку оказался сценарием, который совпадал с реальностью в лучшем случае на 70 процентов. Проговорив все три раза с пылом религиозного фанатика, я привезла на студию распечатку перевода (в трех экземплярах, скрепками, обязательно с пронумерованными страницами) и принялась мониторить поздние эфиры телеканала СТС. А на студии мне тем временем дали еще работы — значит, всех все устроило. Сложнее было получить адекватную отдачу — студия все-таки не образовательное заведение, учить было не их делом, а кто пытался, делал это не всегда удачно.

В конце концов я даже посмотрела эту свою серию через пару месяцев: это был классический бюджетный закадр с четырьмя актерами в одной студии, который пишется на скорость, по несколько серий за одну сессию. Разумеется, за три «проговора» этой несчастной серии у меня в голове сложилась идея озвучки вплоть до последней интонации, и, разумеется, она не совпала с итоговым результатом. После этого я много лет не смотрела собственные переводы, и зря — можно многому научиться, сверяя свой текст с режиссерскими правками.

Зато у меня нет проблем с переводом на слух — во многом я этим обязана именно плохим скриптам «Я люблю Люси» и многих других старых сериалов. Впрочем, я все-таки не очень люблю эту самую Люси.

Анна Савиных: Если мы говорим именно о переводе, то это был сериал, который в русской озвучке называется «На дне», а оригинальное название — «Eastbound & Down» — спортивный термин. Это комедия о бывшей бейсбольной звезде, который приезжает в свой родной город на юге и там пытается вернуть былое величие. Это злая комедия, не очень знаменитая, но я в нее совершенно влюбилась! Там такой чудесный противный главный герой! Он устраивается физруком в школу и не затыкаясь рассказывает о своих прежних подвигах. Вызовом для переводчика здесь стали спортивные термины и вся сниженная разговорная лексика. Не знаю, как я со своим тогда небольшим опытом с этим справилась, потому что художественно все это перевести — одно, а вот запихнуть в тайм-код — совершенно другое!

Как вы работаете с понятиями, которых нет в русском языке? В тексте можно поставить сноску, а что делать с фильмом?

Анна Савиных: Тут вариантов несколько, и все неидеальные. Во-первых, попытаться объяснить это в тексте. Не во всех случаях это можно сделать, потому что покажется странным, если, к примеру, персонаж, всю жизнь играющий в бейсбол, начнет объяснять базовые понятия. Во-вторых, обойти сложное слово, заменить более общим термином или вообще назвать «этой штукой». Третий вариант — дать кальку. Пусть будет умное непонятное слово, оно сработает на колорит. Ну например, «touchdown»: часть зрителей не поймет, что это такое, часть зрителей не заметит ничего странного. Но я подчеркиваю, что все это не идеальный выход из положения.

Приходится ли переводчику думать об артикуляции и смысловых паузах героев?

Надежда Гайдаш: Это зависит от типа перевода. Если вы делаете субтитры — вам до этих пауз как до фонаря. Про аудиодескрипцию я даже не скажу — это для меня очень новая тема, но, скорее всего, нет. В закадре артикуляционная синхронность роли не играет, а вот паузы важны. В липсинке не отвертеться — вы попали на соблюдение всех артикуляционных особенностей оригинала, как минимум, если рот говорящего видно на экране.

Насколько сильно отличается специфика вашей работы от работы литературного переводчика?

Надежда Гайдаш: В определенном смысле так же, как и перевод поэзии отличается от прозы. Чтобы фильм озвучили именно так, как вы перевели, нужно соблюсти массу формальных требований. Иначе вы сделали просто подстрочник, и специальному человеку — укладчику — придется доводить его до ума. Но чаще всего этот специальный человек в бюджет не заложен. Предполагается, что переводчик создает текст, готовый к записи.

В организационном смысле АВП в гораздо большей степени конвейер, чем литературный перевод. Обычно это жесткие дедлайны, не вписавшись в которые, вы в лучшем случае подводите несколько человек, которые ради вас собрались у микрофона, а в худшем — сорвете давно запланированный и анонсированный эфир.

Анна Савиных: Чаще приходится жертвовать смыслом, потому что у нас есть «надсмотрщики»: темп, ритм и хронометраж. Переводчик не имеет права отставать от картинки. А еще у нас есть цензура во главе с Роскомнадзором. Но тут очень много зависит от заказчика. Если работать на федеральные каналы и твою продукцию будут показывать по телевизору, то ты не должен использовать ничего грубого. Если вы делаете детскую передачу или детский мультик, то там довольно часто абсурдные требования. Самый мягкий вариант цензуры — это тот, с которым работаю я. Нам запрещены четыре матерных корня и слово «манда».

С другой стороны, сериалы — это такая вещь, где все всё время матерятся. И частенько приходится ломать голову над тем, как это передать, не хочется же все сглаживать! Нелепо заставлять героев все время чертыхаться. Одному из знакомых переводчиков все время достаются сериалы с перестрелками, где кроме мата иногда бывают только предлоги. Вот он выкручивается как может. Мой любимый оборот в его переводах, которым он заменяет матерщину: «хлебать мой суп». В английском языке есть слово «fucking», которое может использоваться в любом контексте и заменить любую часть речи, его у нас везде заменяют «долбаным», это, конечно, тоже печально.

Что-то меня понесло на матерщину, это, конечно, не единственное отличие. Кстати, в художественной литературе есть смежные с аудиовизуальным переводом жанры. Так, некоторым образом на него похожи драматургия и комиксы.

В литературном переводе часто встречаются казусы, связанные с некачественной работой, когда выходят второе и третье издание с улучшенным или полностью измененным переводом. Есть ли такая проблема (и возможность что-то поменять) в аудиовизуальном переводе?

Надежда Гайдаш: До записи — сколько угодно. После записи текст не ваш, и не вам его менять.

Дело в том, что целевая аудитория АВП — это не зрители. Целевая аудитория аудиовизуального переводчика — режиссер дубляжа. Именно он создает на основе вашего текста и оригинальной картинки цельное локализованное произведение. Именно он зарежет фразу, над которой вы два дня думали, потому что ну все равно не легла. Именно он позволит себе такие ломаные и рубленые фразы, которые вам и не снились — потому что у него актеры это сыграют так, что никто и не заметит. Честное слово, кроме вас никто заметит. А дальше весь готовый озвученный материал, как и ваш перевод, принадлежит заказчику — каналу или стриминг-платформе, и уже только им решать, хорош или нет перевод, звук и так далее.

Своей сиюминутностью АВП ближе к устному, а не литературному переводу. Если ошибка уже допущена, то устный переводчик не сможет обойти всю аудиторию зала и рассказать «знаете, неделю назад я на 44-й минуте конференции вот в этой фразе накосячил». В АВП эта проблема решается доэфирными проверками как на стороне производителя, так и заказчика, а еще мы все очень-очень стараемся перевести правильно с первого раза.

А еще в литературном переводе есть много чего, что невозможно в АВП — доиздания, переводческие сноски, вступительные статьи «от переводчика» и так далее. На что нам остается только позавидовать, подтянуть штаны и обходиться без них.

Триллеры переводить одно удовольствие: все подолгу молча ходят по пустому дому и боятся

Анна Савиных: Проблема существует, но берут тот перевод, какой есть в наличии. Так, если купили несколько сезонов сериала с чужой озвучкой и новый приходится озвучивать самим, то нужно подстраиваться под прежний перевод. Но есть и исключения. Когда вышел третий сезон «Твин Пикса», то к его релизу мы показывали первую и вторую части. Первый сезон надо было переозвучивать заново по чисто техническим причинам: не осталось звуковой дорожки. Мы взяли текст перевода 90-х годов, хотели его просто повторить, но поняли, что делать этого не стоит, потому что там очень много неточностей, вплоть до того, что переводчики не опознали цитату из «Ричарда III» Шекспира («Зима тревоги нашей позади») и поставили туда что-то совершенно несуразное. Но это действительно исключение, потому что это «Твин Пикс» и с ним все будут носиться. По поводу массовой продукции никто заморачиваться не будет, конечно.

У вас есть любимый жанр (триллеры, мелодрамы, детективы)? А любимый фильм? Расскажите, почему.

Анна Савиных: Ой, триллеры переводить одно удовольствие, потому что там все подолгу молча ходят по пустому дому и боятся! Боевики в этом плане тоже хороши, но с ними сложнее, потому что в них много всяких выкриков. Хотелось бы сказать, что я люблю юмор, и это действительно так, но перевод шуток забирает очень много сил. Ну а если серьезно, я люблю что-нибудь английское. Люблю детективы, сериалы по хорошим книгам, вот недавно делали «Темные начала». Недавно я переводила сериал «The Irregular» по мотивам рассказов о Шерлоке Холмсе, но от Холмса там не осталось ничего. Все персонажи — и Шерлок, и Майкрофт, и Ватсон, — не похожи на конандойлевских категорически, а главные герои — это беспризорники с Бейкер-стрит, которые помогают великим сыщикам. Наверное, я могу сказать, что люблю исторические фильмы. Люблю переводить сериалы, где действие происходит в прошлом.

Надежда Гайдаш: Это сложный вопрос. Хорошее кино, хорошие сериалы есть во всех жанрах. Честно говоря, я страшно люблю переводить черный юмор, хоть он мне и редко попадается. Фильм «What We Do In The Shadows» тогда еще мало кому известного режиссера Тайки Вайтити вышел у нас в моем переводе под ужасным названием «Реальные упыри» — переводчиков кино редко допускают к переводу названия. Из того, что я не переводила, мой самый любимый — «A Film With Me In It» Йена Фицгиббона с Марком Доэрти и Диланом Мораном.

Часто ли переводчик сам выбирает проекты? Или приходится брать то, что предлагают?

Надежда Гайдаш: Как я уже говорила, аудиовизуальный перевод — это конвейер. В контексте конвейера выбор — довольно условная штука. Какой-нибудь канал закупил к новому году пачку чего-нибудь старого доброго — и вам достался «Крепкий орешек», а если бы вы позвонили на студию за день до того — переводили бы документалку.

Можно ли зарабатывать только на аудиовизуальном переводе? Если нет, с какой работой вы это совмещаете?

Надежда Гайдаш: Это довольно бессмысленный вопрос. В Москве и, например, в Сургуте — разные уровни жизни. Как можно обсуждать сферического переводчика в вакууме?

Я работаю менеджером в IYUNO — SDI Media Group (SDI Media Russia) и действительно в последнее время перевожу крайне мало — я нанимаю переводчиков и сопровождаю озвучивание до сдачи готовой локализованной клиенту. Я отошла от перевода не потому, что не могла на нем заработать — я зарабатывала достаточно хорошо. Но не каждому человеку комфортно быть фрилансером. Мне сложно организовывать свой рабочий процесс, заниматься поиском клиентов, а вся эта угнетающая меня мишура — неотъемлемая часть фриланса. Я знаю переводчиков, у которых каждый день выходной — для меня каждый день на фрилансе был рабочий.

Зарабатывать аудиовизуальным переводом можно, стать богатым — вряд ли. Ставки выше, чем в литературном переводе — но ниже, чем в литпереводе, ставок и быть не может. Я знаю, что для начинающих аудиовизуальных переводчиков ставки бывают ниже 40 рублей за минуту — это очень немного. Можно набить руку и переводить быстрее, можно стать узким специалистом, чтобы переводить документалки, можно стать матерым дубляжником, за что платят больше, но и работа не в пример сложнее. К сожалению, набивать руку придется довольно долго. И всегда будет масса других занятий, на котором вы заработаете больше, и в отдельных случаях — гораздо больше, чем на АВП, это правда жизни.

Как выглядит процесс работы? Вам выдают распечатанный текст?

Анна Савиных: Да, конечно, мы переводим не только с видео, хотя и такое бывает. Однажды мне пришлось переводить со слуха восьмую серию сезона (не видя первых семи). Но там случилась накладка. Надо было перевести быстро. Это был сериал «Табу», сериал, действие которого происходит в начале XIX века. Что оказалось очень кстати, потому что в том веке люди говорили медленно и разборчиво.

Вообще правообладатель должен присылать «драфт» — видеоряд, который нельзя показывать, и «скрипт» — текст с диалогами. И тут начинаются сложности, потому что «скрипты» бывают разные, иногда до десяти вариантов: сценарий до сьемок, расшифровка после сьемок и так далее. Финальный вариант «скрипта», который будет потом показываться, у переводчика бывает не всегда. Иногда можно перевести по «драфту», а потом выяснить, что в итоговом варианте добавлены, убраны или переставлены какие-то сцены.

С какими проблемами сегодня сталкиваются переводчики, работающие с аудиовизуальным материалом, и какие попытки предпринимаются, чтобы их решить?

Надежда Гайдаш: И двадцать лет назад, и сейчас молодому переводчику, который хочет заняться самообразованием, очень легко запутаться — терминология АВП никем не регламентирована. Когда-то в Советском Союзе блестящая школа перевода состояла из двух с половиной человек — сейчас теле- и киноиндустрия готовы встретить тысячи и тысячи. Советская школа перевода не породила советской школы — ей были просто не нужны переводчики в таких количествах. Поиск в интернете может дать массу противоречивых терминов — тут будут перемешаны и переводные термины, и язык режиссера и актеров — причем частично эти термины дублируются, а частично противоречат друг другу.

Мы сейчас ведем работу над унификацией терминологии, создании рамки компетенции аудиовизуального переводчика, а впоследствии хотим выпустить учебные пособия и создать независимый экзамен для переводчиков. Мы — это не только SDI Media Russia (IYUNO — SDI Media Group) в лице меня и Стаса Малашкина, но компания RuFilms во главе с Алексеем Козулявым (а также при участии Дарьи Астанковой, Дарьи Сахненко, Екатерины Милёхиной, Валерии Карачевской и Ивана Борщевского), «Альба Мультимедиа» в лице Евгении Малёновой, декана факультета иностранных языков ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, и Евразийская Лига Субтитровальщиков во главе с Еленой Конотоповой. Очень надеемся, что уже этим летом сможем представить первые плоды нашей работы.

Неизвестное известное: о новой книге Кадзуо Исигуро

В апреле в России выходит новый роман Кадзуо Исигуро «Клара и солнце», первый роман писателя после получения им Нобелевской премии по литературе. Книга рассказывает об искусственной девушке, которая может испытывать человеческие чувства и ищет себе хозяина-человека. В журнале New Yorker в марте вышел глубокий разбор этого текста. Мы решили перевести его, ведь статья поможет понять не только новый роман Исигуро, но и расскажет о творческом методе остранения и связи Исигуро с Набоковым и другими авторами.

Кадзуо Исигуро использует искусственный интеллект, чтобы показать границы нашего собственного

В начале восьмидесятых, когда Кадзуо Исигуро только начинал как романист, нашу планету сотрясла короткая мода на то, что стали называть «Марсианской поэзией». Она была запущена стихотворением Крэйга Рейна «Марсианин шлет открытку домой» (1979). Здесь Рейн последовательно использует прием остранения — как его назвали русские формалисты — по мере того, как наш ошеломленный марсианин упорно пытается понять странные человеческие привычки и гаджеты:

«Модель Т — это комната с замком внутри — поворотом ключа мир получает свободу движения»

(“Model T is a room with the lock inside — a key is turned to free the world for movement”) 1.

И дальше в тексте:

«В домах спит заколдованный аппарат, который всхрапывает, когда ты берешь его в руки»

(“In homes, a haunter apparatus sleeps, that snores when you pick it up”)

В течение нескольких лет вместе с обычной порцией Теда Хьюза, Шеймаса Хини и Филипа Ларкина британские школьники учили эти строки, контрабандой попавшие в программу:

«Кэкстоны — это такие механические птицы с множеством крыльев И некоторые из них ценятся за их окраску — они заставляют глаза течь / или тело кричать без боли. Я никогда не видел, чтобы какая-то из них летала, но иногда они садятся на руку»

(англ. “Caxtons are mechanical birds with many wings And some are treasured for their markings — they cause the eyes to melt or the body to shriek without pain. I have never seen one fly, but Sometimes they perch on the hand”).

Учителям нравилось стихотворение Рейна и, видимо, удобная для образовательной системы «Berlitz» тема марсианства, поскольку на ней можно было объяснять остранение через прямой перевод. Что такое заколдованный аппарат? Телефон, мисс. Молодец. Что такое кэкстоны? Книги, сэр. Великолепно.

Остранение — это мощный инструмент, когда он позволяет поставить под сомнение знакомый мир, когда что-то реальное оказывается действительно странным. Однако он наиболее эффективен, если это чье-то остранение, что подчеркивает субъективность каждого отдельного человека (ребенка, лунатика, иммигранта, эмигранта). Стихотворение Рейна превращает остранение в систему и в результате делает непонимание марсианина чем-то привычным, как только мы включаемся в это. И поскольку марсиане на самом деле не существуют, то их неправильное восприятие куда менее интересно, чем человеческое разнообразие. В конце концов, это норма для марсиан — неправильно анализировать человеческий мир. Человеческая субъективность гораздо более впечатляющая — дискретная, иррациональная, тревожная. Читателю хочется более близкого остранения: что, если вместо пришельца (alien), посылающего открытку домой, взять иностранца-резидента (resident alien), или дворецкого, или даже человеческого клона, который будет делать то же самое?

Но одно дело достичь этого эффекта в поэзии, которая может нанизывать один образ на другой, и совсем другое — в романе, который привязан к определенной точке зрения. В прозе сложно не персонализировать остранение. Выдающийся русский формалист Виктор Шкловский, анализируя использование этого приема у Толстого, отмечал, что в его романах автор не дает героям называть вещи своими именами и вместо этого описывает их как будто впервые. Например, в «Войне и мире» Наташа посещает оперу, которую она не любит и не понимает. Описание Толстого обусловлено именно перспективой Наташи, и таким образом опера показана в «неправильном» виде — как будто взрослые люди поют без причины и абсурдным образом размахивают руками перед разрисованными стенами.

Самым экстатическим мастером остранения в XX веке был Владимир Набоков, питавший слабость к визуальным трюкам марсианского толка — он может, например, сравнить поношенный мокрый черный зонт с «уткой в глубоком трауре» или описывать, как «адамово яблоко заходило вверх-вниз». Но в его самом трогательном романе, «Пнине» (1957), остранение — это условие и приговор несчастного героя, русского профессора-эмигранта Тимофея Пнина. В стиле Толстого Пнин видит все в Америке как бы впервые и часто ошибается: «Странная сетчатая корзинка, чем-то смахивающая на увеличенную бильярдную лузу — только без дна, — висела неизвестно зачем над дверью гаража». Позднее Пнин путает резиденцию парамасонского общества «Shriners» или дом ветеранов с турецким консульством, потому что видит толпу людей в фесках, которые входят в здание.

На англоязычной литературной сцене и Крэйг Рейн, и Мартин Эмис, поклонявшиеся Набокову, были такими экстравагантными «марсианами». Письмо такого типа по замыслу авторов должно доказать свое мастерство через пышную оригинальность богатых фигур речи; то, что Эмис называл «прозой, давшей обет убогости» (vow-of-poverty prose), не должно было находиться за этим почетным столом. Клише и китч с отвращением отвергаются как смертельные враги. (Набоков часто отказывал в таланте таким авторам, как Камю и Манн, поскольку они не соответствовали тому, что он считал «маркой»).

Кадзуо Исигуро, непревзойденный мастер «прозы, давшей обет убогости», сидел бы далеко от этого стола. Большинство его последних романов рассказаны тоном ледяного спокойствия; в них широко используются клише, банальности, недосказанности, высокопарное многословие. Его новый роман, «Клара и Солнце» (издательство Knopf 2), придерживается той же веселой нейтральности:

«У нас с Джози было много дружеских споров о том, как одна часть дома должна быть связана с другой. Она бы никогда, к примеру, не согласилась бы, чтобы шкафчик с пылесосом стоял прямо внизу большой ванной комнаты» («Josie and I had been having many friendly arguments about how one part of the house connected to another. She wouldn’t accept, for instance, that the vacuum cleaner closet was directly beneath the large bathroom”).

Ага, говорим мы себе, мы снова вернулись в трагикомический и абсурдистский мир Исигуро, где описание нового школьного пенала («Не отпускай меня»), расписания дворецкого («Остаток дня») или просто ожидания все не приезжающего автобуса («Безутешные») может занять страницы.

Однако «Клара и Солнце» подтверждает давнишнее подозрение, что настоящим наследником набоковского остранения является именно Исигуро, который все эти годы у всех на виду скрывал это под литературной маской апатии и хитрых уверток. Исигуро, как и Набоков, любит использовать ненадежных рассказчиков, чтобы с их помощью фильтровать — то есть остранять — мир. (Из всех его работ лишь предыдущий роман, «Погребенный великан», обращается к относительной стабильности повествования от третьего лица и потому, возможно, слабее других). Часто этими рассказчиками выступают люди, которые эмигрировали из знакомого мира, как клон Кэти в «Не отпускай меня», или же иммигранты в собственном мире. Когда дворецкий Стивенс в «Остатке дня» отправляется в Корнуолл, чтобы навестить свою бывшую коллегу, мисс Кентон, то сразу становится очевидно, что он никогда не выезжал за пределы своего небольшого графства близ Оксфорда.

Эти рассказчики часто утаивают или подавляют в себе что-то неприятное — и Стивенс, и Мацуи Оно, герой «Художника зыбкого мира», скрывают свое участие в нацистской политике. Они неправильно смотрят на мир, потому что смотреть на него «правильно» слишком больно. Бесстрастность нарраторов Исигуро — это риторическое зеркало их остранения; бесстрастность — результат сложного соглашения между подавлением чувств и правдой. И мы, в свою очередь, сначала убаюканы, затем спровоцированы и, наконец, «остранены» их седативным равновесием. «Не отпускай меня» начинается следующей фразой: «Меня зовут Кэти Ш. Мне тридцать один, и я вот уже одиннадцать с лишним лет как помогаю донорам». Этот обыкновенный голос поначалу кажется столь знакомым, однако вскоре он становится странным и, наконец, резко отличающимся от нашего собственного.

Вы можете сказать, что по крайней мере со времен Кафки остранение различных сортов всегда было богатейшим художественным ресурсом — в кафкианской фантастике и ужасах, в научной фантастике и антиутопиях, в разных формах ненадежного повествования, в путешествиях героя-фланера (как в прозе В.Г. Зебальда) и литературе изгнания и эмиграции. Исигуро достиг совершенства во всех этих жанрах, иногда соединяя несколько форм в одной книге, но каждый раз по-своему. Зебальд, к примеру, справедливо восхваляется за те необычные вещи, что он делал в своей прозе от первого лица, где его герои блуждают по пугающе непривычному английскому и европейскому ландшафту. Но Исигуро дошел до этого раньше, и, вполне вероятно, стиль «Остатка дня» (1989) мог повлиять на англо-немецкого автора «Колец Сатурна» (1995). Вот как Стивенс описывает, как он уезжает от знакомых территорий, когда он отправляется от Дарлингтон-Холла:

«В конце концов, однако, я перестал узнавать местность и понял, что так далеко еще никогда не забирался. Я слышал рассказы людей, кто плавал под парусом, о той минуте, когда берег пропадает из виду. Думаю, та смесь легкой тревоги и возбуждения, о которой говорят применительно к этой минуте, весьма напоминает мои ощущения за рулем, когда пошли незнакомые места. <… До меня внезапно дошло, что Дарлингтон-холл и вправду остался позади. Должен признаться, я таки ощутил легкую панику, которую еще усугубило опасение, что я, чего доброго, свернул не там и забираюсь куда-то в глушь» (пер. В.А. Скороденко)

Это мог бы говорить один из сложных интеллектуалов Зебальда: он все время думает о литературе и смерти, бродя по неожиданно жуткой и незнакомой Европе — «глуши». На самом деле Стивенс всего лишь едет в невинный кафедральный город Солсбери.

Клара, протагонист и нарратор нового романа Исигуро, — это своего рода роботизированная версия Стивенса и кузина Кэти Ш. Она одновременно сиделка, слуга, помощница, игрушка. «Клара и Солнце» открывается чем-то наподобие «Истории игрушек» или классической детской книги «Плюшевый мишка» (в которой слегка порванный плюшевый мишка, терпеливо ждущий в магазине, сначала отвержен матерью, а затем схвачен ее радостной маленькой дочкой). Клара — это Искусственная Подруга (Artificial Friend, AF), которая с нетерпением ждет, когда ее выберут в магазине; действие происходит где-то в ближайшем будущем, по всей видимости, в американском городе. Насколько можно сказать, Искусственные Друзья, которые заряжаются солнечной энергией и снабжены искусственным интеллектом (ИИ), представляют собой нечто среднее между игрушкой и роботом. У них есть волосы, и они носят одежду. Их особенно ценят как товарищей для детей и подростков. Девочка по имени Джози — про которую Клара в своей педантичной манере ИИ говорит, что ей «четырнадцать с половиной», — видит нашу рассказчицу в окне магазина и с радостью выбирает Клару как свою Искусственную Подругу.

В этом романе Исигуро работает с двумя видами остранения. Во-первых, здесь есть относительно прямое остранение научной фантастики. Исигуро лишь слегка очерчивает контуры своего антиутопического мира — вероятно, потому что он не обязан следовать всем систематическим квази-реалистическим принципам, требуемым традиционным научно-фантастическим жанром. Мы должны ориентироваться внутри вымышленной вселенной, которая весьма похожа на нашу, но здесь все бесконечно смотрят или печатают на своих ручных «продолговатых предметах» (oblongs), люди как-то стратифицируются по одежде: «Мать работала в офисе, и по ее туфлям и костюму можно было сказать, что на высоком уровне» (“The mother was an office worker, and from her shoes and suit we could tell she was high-ranking”), а дорожные рабочие называются «специалистами по ремонту». В этом бесцветном, бесчеловечном месте дети фаталистически разделяются на лузеров и победителей; родители последних — называемых «возвышенные» — решают заняться их «реализацией» и с детства готовят их к элитным колледжам и светлому будущему. Лучший друг Джози, Рик, не вошел в число «возвышенных», и теперь ему приходится бороться за то, чтобы получить место в «Atlas Brookings»: «их набор невозвышенных составляет меньше двух процентов» (“their intake of unlifteds is less than two percent”). Родители более привилегированных ровесников Джози удивляются, почему родители Рика не стали заниматься его «реализацией». Может быть, они просто струсили? Кажется важным, что входящая в число «возвышенных» Джози имеет Искусственную Подругу для общения и утешения, а более бедный и «невозвышенный» Рик — нет.

Более тонким вопросом, чем эта нравоучительная номенклатура, является герменевтика, которая всегда интересовала Исигуро. Клара быстро учится, но она компетентна лишь настолько, насколько позволяют ее алгоритмы, и мир вне магазина может ошеломить ее. Ее «неправильные» реакции наводят на размышления, и поскольку именно ей доверено рассказывать эту историю, то читателю приходится обращать на них внимание. Ей не хватает словарного запаса для дронов, и она называет их «механическими птицами» (“machine birds”). Она создает удачную формулу для описания того, как мама Джози всегда наспех пьет кофе по утрам: «мамин быстрый кофе» (“the Mother’s quick coffee”). Когда Клару берут в поездку, то она удивляется, что машины на другой стороне дороги «на большой скорости несутся на нас, но водители никогда не совершали ошибок, и им всегда удавалось миновать нас» (“come speeding towards us, but the drivers never made errors and managed to miss us”).

Вот как Клара интерпретирует блок жилых домов: «их стояло шесть в ряд, и фасад каждого из них был расцвечен слегка другим цветом, чтобы жители не поднимались по чужим ступеням и не входили по ошибке в соседский дом» (“There were six of them in a row, and the front of each had been painted a slightly different color, to prevent a resident climbing the wrong steps and entering a neighbor’s house by mistake”). Когда Клара слышит, как Джози плачет, то эти надломленные стенания для нее в новинку, и она описывает с прямой точностью: «Ее голос был не просто громкий, он как бы закручивался вокруг себя самого, так что две версии ее голоса были слышны вместе, обособленные на две раздробленные части» (“Not only was her voice loud, it was as if it had been folded over onto itself, so that two versions of her voice were being sounded together, pitched fractionally apart”).

Наш интерес и сочувствие к ее неправильным представлениям обусловлены ее близостью к нам: Клара похожа на ребенка или на взрослого человека с аутизмом, который старается искать ключевые сигналы и повторять за другими. Как и в «Остатке дня» и «Не отпускай меня», Исигуро создал своего рода «симулякр» человека (дворецкий, клон), чтобы направить остраняющий взгляд на боль и скоротечность человеческого существования. Боль входит в романный мир так же, как и в обычной жизни, через болезнь и смерть: Джози страдает от неназванного заболевания. Во время их первой встречи в магазине Клара замечает, что девочка была бледной и худой и что «ее походка была не такой же, как у других прохожих» (“her walk wasn’t like that of other passers-by”). Позднее мы узнаем, что у Джози была сестра, которая умерла в детстве. Когда Клара впервые слышит всхлипывания девочки в комнате (тот самый «звук, закрученный вокруг себя самого»), Джози зовет свою маму и кричит: «Не надо хотеть умереть, мама. Я не хочу этого» (“Don’t want to die, Mom. I don’t want that”). Когда состояние Джози начинает ухудшаться, мы понимаем, что Клара была выбрана как особый тип Искусственной Подруги, которой может понадобиться утешить умирающего ребенка и которая может бесполезно пережить свою хозяйку.

Как искусственный интеллект может осмыслять смерть? Коли на то пошло, как человеческий интеллект может осмыслять смерть? Нет ли чего-то искусственного в том, как все люди сговорились скрывать неизбежность своего исчезновения? Мы придаем огромное значение надежде на долголетие, но в космических масштабах — с точки зрения Бога или умного робота — даже долгая жизнь на самом деле короткая, и неважно, умрет ли человек в девятнадцать лет или девяносто. «Не отпускай меня» выводит глубокую аллегорию из этих вопросов: сюжет романа предполагает, что свободная и долгая человеческая жизнь в конце концов оказывается лишь несвободной и короткой жизнью клона.

«Клара и солнце» продолжает эти размышления — мощно и трогательно. Исигуро использует своих нечеловеческих, слишком человеческих рассказчиков, чтобы посмотреть на те значения, что мы придаем нашим жизням, и назвать их блефом. Когда Паскаль писал, что условие человеческого существования — это «скопище людей в оковах, и все они приговорены к смерти, и каждый день кого-нибудь из них убивают на глазах у остальных, и все понимают — им уготована такая же участь, и глядят друг на друга, полные скорби и без проблеска надежды», то беспросветность такого трагического видения уравновешивалась уверенностью в существовании Бога и последующего спасения. Исигуро не дает таких обещаний. Позднее в романе мы узнаем, что Искусственные Друзья тоже подвержены «медленному угасанию» (“slow fade”) по мере того, как заканчивается срок действия их батарей. Конечно, мы сами тоже подвержены такому медленному угасанию; это могло бы быть определением человеческой жизни.

Клара хочет спасти Джози от преждевременной смерти, но она может делать это только внутри ее понимания и ее ресурсов, что делает особенно значимым название романа. Поскольку Искусственные Друзья питаются от солнечной энергии, они теряют энергию и жизненную силу без лучей солнца; логичным образом, солнце становится для них животворящим языческим богом. Клара пишет «Солнце» с большой буквы и часто говорит об «особого рода питании от Солнца» (“a special kind of nourishment from the Sun”), «Солнце и его доброте к нам» (“the Sun and his kindness to us”) и так далее. Когда Клара оказывается в доме Джози, то первым делом оценивает в кухне то, что «это отличная комната для проникновения Солнца» (“an excellent room for the Sun to look into”).

Еще до того, как она покинула магазин, произошел неприятный инцидент. На улице начались дорожные работы, и рабочие поставили изрыгающую дым машину рядом с окнами. Для Клары это значит только одно: что три выхлопные трубы машины производят достаточно дыма, чтобы он закрыл солнечный свет. У нее есть название, «Cootings», так что Клара называет ее «Машиной Cootings» (“Cootings Machine”). Несколько дней окна застилает дым и пар. Когда один из покупателей упоминает «загрязнение» (которое Клара пишет с большой буквы) и указывает через окно на машину, добавляя, «насколько опасным для всех было Загрязнение» (“how dangerous Pollution was to everyone”), Клара решает, что Машина Cootings «может быть машиной для борьбы с Загрязнением» (“might be a machine to fight Pollution”). Но другая Искусственная Подруга говорит ей, что «это что-то, специально созданное для увеличения этого» (“it was something specially designed to make more of it”).

Клара начинает видеть противоборство зловещей Машины Cootings и Солнца как битву сил тьмы и света:

«Солнце, я знаю, делало все возможное, и к концу второго ужасного дня, хотя дым был еще хуже, чем прежде, все же его очертания появились вновь, пусть и очень слабые. Я забеспокоилась и спросила менеджера, сможем ли мы получать дальше наше питание» (“The Sun, I knew, was trying his utmost, and towards the end of the second bad afternoon, even though the smoke was even worse than ever, his patterns appeared again, though only faintly. I became worried and asked Manager if we’d still get all our nourishment”).

Так Клара начинает строить свое мировоззрение — настоящую космогонию — вокруг своего животворящего бога. Если Солнце питает Искусственных Друзей, то оно должно питать и людей. Если Солнце — это бог, то кто-то должен ему поклоняться или даже договариваться с ним, как Авраам с Богом. Так что Клара просит Солнце:

«Пожалуйста, сделай, чтобы Джози стало лучше… Джози все еще ребенок, и она еще не сделала ничего плохого» (“Please make Josie better… Josie’s still a child and she’s done nothing unkind”).

Она даже подготавливает специальный «договор». Клара говорит Солнцу, что она знает, как сильно оно не любит Загрязнение:

«Предположим, что я бы могла как-то найти и уничтожить эту машину, чтобы положить конец ее Загрязнению. Могло бы ты тогда в обмен помочь Джози?» (“Supposing I were able somehow to find this machine and destroy it to put an end to its Pollution. Would you then consider, in return, giving your special help to Josie?”).

Клара даже пытается испортить первую попавшуюся ей Машину Cootings, не подозревая, что это не единственная такая машина в мире.

Другие писатели могут стараться сделать свой научно-фантастический мир более связным и целостным. Исигуро, как кажется, не сильно заботит, почему Искусственная Подруга каким-то образом понимает концепции божественной благодати и «греха» («она не сделала ничего плохого»), но не может уяснить, почему дома раскрашены в разные цвета. Какой-то другой автор мог бы обыграть антиутопические экологические последствия в мире, в котором солнце затмевает губительная тьма. Эти смыслы определенно заложены и в «Кларе и Солнце», однако Исигуро куда больше сконцентрирован на человеческих отношениях. Я думаю, что только Исигуро мог так укоренить этот искусственный нарратив в привычном нам быту; только он может добавить к Клариному описанию битвы солнечного света и тьмы такую прозаическую печальную коду: «Я забеспокоилась и спросила менеджера, сможем ли мы получать дальше наше питание».

Исигуро приглашает нас разделить логику субъективного мировоззрения Клары и одновременно показывает, что такая логика порождается именно этой субъективностью — «солнце равно жизнь равно Бог» — и при этом очень близка к нашей. Ее остранение — это наше остранение, напоминание о том, насколько условно представление о реальности. Не больше, чем Клара, мы понимаем — с теологической перспективы — почему умирают дети; и поэтому все мы, от просто богобоязненных людей до ортодоксальных верующих, создаем свои собственные системы «просьб» и «договоров» с высшими силами. Если ребенок начинает умирать, то, опять же теологически, ничего не можем с этим сделать: солнце будет продолжать одинаково светить — «а что еще оставалось делать? — и освещало обыденное», как об этом писал Беккет — на справедливое и несправедливое.

В какой-то момент во время мольбы за Джози Клара пытается польстить Солнцу: «Я знаю, что фаворитизм нежелателен» (“I known favoritism isn’t desirable”). Эта фраза производит резонанс, но она имеет мало смысла в мире, построенном на систематическом фаворитизме, где одни классы общества «возвышены», а другие нет. В мире Клары фаворитизм не только желателен, но и составляет неотъемлемую часть жизни; она сама — его продукт. Связь между все нарастающими несправедливыми и страшными видами социальной селекции (фашизм, генетическая инженерия, «возвышение») и космической своевольностью наших судеб — одна из главных тем Исигуро: наши отвратительные попытки «фаворитизма» против непостижимого безразличия Бога или вселенной. Поскольку все мы умираем не равным образом, но в конце концов одинаково, то эта случайность ставит под вопрос все понятия неких заданных образа, плана, отбора. В некоторых своих ипостасях теология — это всего лишь метафизика фаворитизма: молитва оказывается почтовой открыткой с просьбой об услуге, которую отправляют вверх. Вопрос о том, читает ли кто-то эти открытки, и является предметом поисков и сомнений Исигуро в его последних романах, в которых этот мастер, столь отличающийся от своего поколения, продолжает создавать свои обычные, странные, безбожные аллегории.

- здесь и далее приведены цитаты из оригинала статьи[↑]

- в России выходит в издательстве издательстве «Эксмо»[↑]

Пожалейте читателя: Как писать хорошо

В издательстве «Альпина Паблишер» вышел сборник советов Курта Воннегута молодым писателям. Собрала эти советы из его романов, эссе, лекций, статей, интервью и писем писательница Сьюзен Макконнелл, бывшая студентка Воннегута, которая много лет с ним дружила. В итоге получилась любопытная биография мастера американской литературы, дополненная размышлениями о литературном творчестве и рекомендациями начинающим авторам. Представляем одну из глав книги, посвященную поиску идей.

Глава 20

ВОПЛОЩЕНИЕ

Откуда вообще берутся истории? С помощью каких трюков их создают?

Трюк первый: будьте внимательны.

Это было настоящее пиршество — отправиться на прогулку с Воннегутом, говорит его друг Сидни Оффит. Потому что Воннегут замечал то, чего не замечает большинство людей, и реагировал на увиденное чаще большинства. С таким же упоением он открывал новую информацию. И обожал распространять ее.

У Курта Воннегута были «большие уши». Так джазовые музыканты именуют тех своих коллег, которые особенно хорошо чувствуют музыку.

Я вышел на галерею, сел на жесткий стул с прямой спинкой. Так я частенько сидел в каретном сарае, когда мне было двенадцать лет и я еще был в буквальном смысле слова невинным существом — хорошо было сидеть совсем тихо на галерее, ловить все звуки, всплывавшие ко мне снизу. Я не хотел подслушивать. Я вслушивался в музыку слов [курсив мой. — С. М.].

Кстати говоря, английское слово eavesdropping («подслушивание», буквально — «свешивание с карнизов») идет от короля Генриха VIII, который распорядился установить горгулий на карнизах (eaves) своих дворцов, чтобы каменные создания взирали на всех сверху, напоминая, что у стен, так сказать, есть уши и что все разговоры могут подслушивать лазутчики, поэтому надлежит вести себя осторожно. Я только что узнала это из документальной программы канала PBS. Воннегут обожал такие фактики. Его «большие уши» отлично улавливали и их.

Один кусок в «Рецидивисте» (написанном от лица недавно вышедшего на свободу заключенного) читается так, словно Курт лично бродил по парку за зданием Нью-Йоркской публичной библиотеки на Манхэттене и просто записывал то, что удавалось подсмотреть и подслушать.

Осмотрелся: приятно тут, в Брайент-парке. Ландыши уже пробиваются крохотными своими колокольчиками через увядший зимою плющ и бумажный мусор по краям дорожек.

<…>

В конце концов пришлось-таки подняться из-за транзистора, который запустили на полную громкость. Какой-то молодой человек с транзистором плюхнулся на скамейку прямо напротив меня. По виду из испаноязычных. <…> Шла программа новостей. Ведущий сообщил, что воздух сегодня утром некачественный.

Нет, подумать только — некачественный воздух!

Молодой человек вроде и не слушал, что по радио передают. Может, он по-английски и не понимает вовсе. Ведущий этак весело, как щенок разлаявшийся, одно сообщение за другим выкладывал, можно подумать, что жизнь — бег с препятствиями, устроенный на потеху публики: барьеры всякие необычные напридумывали, ямы особенные вырыли на дорожке, да еще машинами ее перегородили. Заставил этот ведущий и меня испытать такое чувство, будто я тоже в состязании участвую, разлегся в ванне с водой, а ванну три муравьеда волокут, или там не знаю кто еще. Причем могу и выиграть этот бег не хуже других.

А он про следующего бегуна рассказывает, которого приговорили к смерти и должны были посадить на электрический стул в Техасе.

<…>

Тут на дорожке между скамейками — моей и той, где этот, с транзистором, сидел, — появились двое бегающих трусцой для здоровья. Мужчина и женщина, одинаковые оранжевые с золотом фуфайки на них и кроссовки соответствующие.

<…>

Да, так вот про этого молодого человека с транзистором. Подумалось: транзистор для него как протез для инвалида, приспособленьице такое, чтобы смотреть на жизнь с искусственным энтузиазмом. Он уж и замечать перестал радио свое, как я не замечаю, что у меня передние зубы вставные.

<…>

Но вдруг транзистор сообщил нечто до того кошмарное, что я, вскочив со скамьи, бросился вон из парка и смешался с толпой свободных предпринимателей, поспешавших по Сорок второй к Пятой авеню.

Будьте такими, как Воннегут и как волк из сказки про Красную Шапочку. Большие Уши и Большие Глаза замечают немало ресурсов для художественной прозы.

~

Идеи — вот что было главным для Курта как для писателя: его зачаровывали возможности человечества и его недостатки. Воннегутовские тексты — пример прозы, которая вырастает из идей.

Скажем, вы извлекаете из культуры какое-то понятие и воплощаете его в своей прозе буквально. На основе трюизма «Все люди сотворены равными» Воннегут создал потрясающий рассказ «Гаррисон Бержерон»: там власти пытаются реализовать этот принцип во всем.

Или, к примеру, вы загадываете желание — и позволяете своему воображению вволю порезвиться с ним. Устали от того, что ваше тело время от времени устает? Вам не нравится ваша фигура? Ваш пол? Что, если бы вы могли иногда «парковать» свое тело в каком-то специальном месте или обмениваться телами с другими? Прочтите рассказ «Налегке»1.

Берете проблему, которая представляется вам острой и насущной, смешиваете с вашим личным опытом, добавляете «а что, если…» (тут снова пригодится ваше воображение), и — оп-па! — у вас готовы боеприпасы для книги. Может получиться, скажем, «Колыбель для кошки» — если вы Воннегут.

Источником вдохновения для этого романа стала компания General Electric, та наука, которая лежала в основе ее работы. В те дни это было вполне обычное дело — когда ученые, занимавшиеся исследованиями, совершенно не беспокоились о том, что породят их открытия <…>. Думаю, власти были очень заинтересованы в том, чтобы ученым казалось, будто они вообще никак не связаны с вооружениями.

А может получиться роман «Малый не промах»:

Эта книга… о парне, который уже вырос, ему уже за сорок, отец у него был помешан на оружии. Это был дом, где имелись десятки ружей, пистолетов и прочего.

Курт Воннегут-старший был как раз таким вот человеком, «помешанным на оружии». Что, если бы Курт Воннегут- младший решил поиграть с отцовским ружьем и случайно убил кого-нибудь?

В возрасте одиннадцати лет этот ребенок играл с одним из отцовских ружей, что ему запрещалось делать, разумеется. Он загнал патрон в винтовку 30-062 и, черт побери, выпалил из чердачного окна — и, представьте себе, убил какую-то домохозяйку, за восемнадцать кварталов от своего дома, угодил ей пулей прямо промеж глаз. И это, сами понимаете, наложило отпечаток на всю его дальнейшую жизнь, стало основой для всей его репутации. И, разумеется, этого оружия вообще не должно было существовать. Во-первых, он оказался на планете, где существовали такие вот чудовищно нестабильные устройства, ему достаточно было просто чихнуть рядом с ним. Я хочу сказать — оно хотело, чтобы из него выстрелили, его сделали для того, чтобы из него стреляли. У этой штуки не было никакого иного предназначения. И существование столь ненадежного прибора в пределах досягаемости какого-либо человеческого существа просто недопустимо.

~

Ваша фея-крестная может убедить вас написать рассказ или роман на определенную тему, словно бы проводя вас от одного события или жизненного впечатления к другому:

Кончилось тем, что я написал роман о художнике под названием «Синяя Борода». Мысль о романе пришла мне после того, как «Эсквайр» заказал статью об абстрактном экспрессионисте Джексоне Поллоке. Готовился юбилейный номер к пятидесятилетию журнала, и в этом номере давали статьи о пятидесяти уроженцах Америки, более всего способствовавших изменениям в судьбах нашей страны после 1932 г. Я хотел написать об Элеоноре Рузвельт, но меня опередил Билл Мойерс.

Фея-крестная вполне может подтолкнуть вас к чему- нибудь такому.

Однажды на вечеринке Нокс Бергер, бывший однокашник Курта по Корнеллу и коллега по тамошней The Sun, с вызовом спросил у него: «Когда ты соберешься писать следующий роман?» После первого воннегутовского романа тогда прошло уже десять лет. Ответом Курта стали «Сирены Титана».

А еще фея может просто взмахнуть волшебной палочкой — и…

«Мать Тьма» зародилась благодаря случайной встрече «с одной большой шишкой из военно-морской разведки» на еще одной вечеринке (в Чатеме, на мысе Код): у этого человека были «очень интересные взгляды насчет шпионажа», и Воннегут подумал: «Бог ты мой, надо мне засесть за еще одну книжку» .3

По-видимому, он уже ощущал в себе готовность заняться этой темой — кошмаром Второй мировой.

~

Характер какого-то реального человека, его взгляд на мир, особенности его поведения могут стать своего рода дверью в вашу будущую историю. Прототипом главного героя воннегутовского романа «Дай вам бог здоровья, мистер Розуотер» стал один бухгалтер, чей офис располагался над офисом, где работал Воннегут, когда впервые поселился на мысе Код. Это был очень славный человек, который всегда очень ободрял и утешал своих клиентов. Через перекрытия Воннегут слышал его бормотания4.

~

Иногда сюжет целиком рождается из вашей собственной жизни. Милая в своей обыденности любовная история (о том, как Курт ухаживал за Джейн, которая станет его первой женой), легла в основу рассказа «Долгая прогулка в вечность»5. На одной вечеринке у них дома Джейн разыграла для меня эту сцену, изобразив, как Воннегут, опустившись на одно колено, сделал ей предложение. Разумеется, в рассказе он такие детали изменил — как и имена (свое и Джейн).

~

Можно начать с чего угодно — и двигаться вперед, и смотреть, куда это вас заведет, раздвигая жировые слои, которыми покрыт ваш мозг. Пока не выйдет на поверхность ваше сознание, постепенно выдвигая из вашего рта невидимую пленку, один оборот за другим. (Извините за это смешение воннегутовских метафор.) Так К. В. исторгал из себя «Сирен Титана».

~

А еще можно украсть чужой сюжет.

[Для «Механического пианино»] я радостно содрал сюжет романа «О дивный новый мир», чей замысел, в свою очередь, был радостно содран с романа Евгения Замятина «Мы».

~

Вынюхивание подходящих сюжетов постепенно входит у писателя в привычку. Воннегут настолько пропитался этой привычкой, что даже ссудил излишки результатов работы своего буйного воображения Килгору Трауту, своему же персонажу-фантасту, сочиняющему десятки безумных научно-фантастических сюжетцев.

- Здесь и далее рассказ «Налегке» /Unready to Wear/ цитируется в переводе А. Криволапова. /В русском переводе рассказ выходил также под названием «Виток эволюции»./[↑]

- Т. е. с патроном 7,62 на 63 мм[↑]

- Источник не указан[↑]

- Подробнее об этом прототипе см. в главе 26 книги С. М. /глава «Как придумывать персонажей»/[↑]

- Здесь и далее рассказ «Долгая прогулка в вечность» цитируется в переводе Е. Романовой. Сам Воннегут писал в предисловии к сборнику «Добро пожаловать в обезьянник»: «В честь нашего удачного союза включаю в сборник отвратительно приторную любовную историйку, написанную для “Дамского журнала”, где ее озаглавили — прости, Господи! — “Долгая прогулка в вечность”. Помнится, я-то называл ее иначе: “Черт знает что такое”»[↑]

Что такое клиффхэнгер?

Англоязычный блог “Writers write” опубликовал статью о клиффхэнгерах. Слово это может быть вам не знакомо, но уверяем, каждый знает, какой эффект может произвести этот приём. Писатели прибегали к нему уже в XIX веке. Заинтригованы? Представляем перевод статьи.

Читая книгу, вы когда-нибудь испытывали чувство, что просто не можете её бросить? Наверняка хоть одна такая была. Вы открывали её перед сном и во время обеденных перерывов. Вы читали, потому что очень хотели узнать, что же случится дальше. Скорее всего, автор книги использовал парочку клиффхэнгеров, чтобы настолько вас увлечь.

Что такое клиффхэнгер? Согласно Оксфордскому словарю, это «драматичное и захватывающее окончание эпизода сериала, оставляющее зрителя в состоянии, когда он просто не может пропустить следующий эпизод».

Писатели используют клиффхэнгеры, когда пишут окончания сцен, глав и книг. Получаются своего рода вопросы без ответов, и читатель чувствует, что обязан читать дальше, чтобы узнать, что же произошло.

Один из самых известных примеров использования клиффхэнгеров — «Тысяча и одна ночь». Шахерезада рассказывает истории королю на протяжении 1001 ночи, заканчивая каждую клиффхэнгером, чтобы заинтересовать слушателя и спасти себя от казни.

Мастером использования клиффхэнгеров был и английский писатель Чарльз Диккенс. В его времена романы публиковали по одной главе в литературных журналах. Представьте, как могли действовать на читателя правильно использованные клиффхэнгеры. Говорят, новости о Дэвиде Копперфилде с нетерпением ждали по обе стороны Атлантики.

Что уж говорить про телесериалы, каждый сезон которых заканчивается очередным клиффхэнгером. Вспомните историю с сериалом «Даллас» в 1980 году. В конце второго сезона в главного персонажа Джей Ара Юнга стреляет неизвестный. Зрители ждали целое лето, чтобы узнать имя нападавшего. Тогда лозунг «Кто стрелял в Джей Ара?» стал самым обсуждаемым в мире.

Современные авторы используют клиффхэнгеры чаще, потому что читатель в наше время слишком искушен. У нас есть 10 вариантов клиффхэнгеров. Не призываем вас заканчивать каждую сцену или главу таким образом, но всё же полезно иметь в своем арсенале этот приём.

- Вопрос без ответа. Это наиболее удобный клиффхэнгер. Задайте провокационный вопрос в конце главы и проверьте, чтобы следующая не начиналась с ответа на него.

- Потеря. Физическая или эмоциональная. Главное, постарайтесь, чтобы читатель понял чувства вашего героя. Вы должны написать так, чтобы было ясно: персонажу будет очень нелегко пережить потерю.

- Соблазн. Пусть ваш персонаж уже увидит то, чего очень давно хотел, но не достигнет.

- Надежда. Пусть персонажу покажется, что нечто новое, исключительное и очень ему необходимое вот-вот произойдёт. Дайте знак!

- Физическая опасность. Поместите главного героя или кого-то, кто ему сильно дорог, в опасную ситуацию. Если до этого вам удалось создать связь между вашим героем и читателями, они точно продолжат читать.

- Предчувствие. Используйте символы и знаки для того, чтобы намекнуть на опасность, которая может ожидать персонажей.

- Тик-так. Закончите вашу главу с чувством нарастающей срочности. Нет ничего хуже приближающихся дедлайнов, мы знаем.

- Оговорка. Пусть один из персонажей невзначай обронит нестандартную фразу. Читатель зацепится за нее и с мыслью «здесь что-то не так» отправится искать объяснение в следующей главе.

- Неожиданные новости. Если в конце главы зайдёт протагонист вашего романа с ужасающими новостями, это будет отличный ход. Пусть главный герой ещё чуть-чуть помучается.

- Выбор. Старый добрый трюк, которым тоже можно воспользоваться. Поставьте героя перед трудным выбором, не забудьте описать все «за» и «против» и переходите к следующей главе.

Иллюстрация Ивана Билибина к одному из самых известных примеров использования клиффхэнгеров — «Тысячи и одной ночи», 1934 год, Русский музей.

Кроваво-алый

Первое, что вспоминается о ней — удивительная способность цеплять женские взгляды. Она любит красивых женщин, а они любят ее. Слетаются на эту ее огромную любовь, как мотыльки на свет. Мы ехали в метро, напротив пара, еще зеленые, крепко сцепленные за руки. Несколько секунд она смотрела девушке в глаза тем особенным взглядом, вспоминая который я вздрагиваю и немного краснею. Вагон остановился, и пара начала выходить, а девушка, не отнимая руки у своего избранника, еще раза три оборачивалась на нее. Ревность, оказывается, можно привить.

Ее любимый цвет — красный. Свои картины она рисовала кроваво-алым. Иногда красный делил полотно с черным, но ему было не перекричать страсти красного, который был весь она. Ее руки касались также, как рисует красный цвет.

Ее было просто любить. Но терпеть невозможно. Совсем еще мальчишка, только девочка и скоро тридцать.

Август был первым. Но он быстро собрал вещи и, закуривая на ходу, двинул в сторону площади трех вокзалов, где месяцы садились в поезд с билетом в один конец. А где этот конец — никто не знал. Только изредка слали они оттуда письма, которые прилетали прямо в наши головы фотокарточками из прошлого.

Помнишь июнь? Я продала седло, и мы на месяц уехали в Европу. И жили у местных, и ночевали под дверями океанариума в Генуе, и в аэропорту Бергамо. Кругом прокуренные голоса женщин, на узких улочках не совпадающие фасадами крыши.

Бездомные и бездонные ночи. Декабрь? Столица просит жрать крупными купюрами. Из обветшалого окна невозможно сквозит, и гирлянда умело прячет зашарпанность коммуналки, и даже чайника нет, а мы танцуем между просевшей кроватью и сохнущим посреди комнаты бельем. Сентябрь помнишь? Российские побережья. Хамы-водители, очаровательные рынки, на которые мы ходили, как прилежные ученицы в школу.

Тяжелые сладкие арбузы, маленький щенок в светлом беже, который нам так взаимно полюбился. Крым в палатке, до моря несколько метров, снаружи на брезент налегают бездомные псы, а сквозь маленькое окно в крыше космическая простыня светится. В каком-то поселке мы убегали от мужиков, которые словами обвиняли нас в любви друг к другу. Я потом все ночи тряслась от страха, а ты терпела мои слезы и говорила так по-мужски, защитнически: «моя девочка», хотя талия твоя была такой же беззащитной, как и моя. На шее у тебя висел обрубок карандаша, в котором пробита дырка для цепочки. Ты не снимала его, хотя он так часто мешался ночами. Я цеплялась и душила тебя. И мы смеялись во время наших нелепых раздеваний, смеялись над звуком животов, разгоряченных и прилипших друг к другу, над тем, как случайно бьются лбы, колени и локти. И сколько же они шлют этих карточек. Тонны неразобранной почты.

А была ли вообще та Италия, крымские ночи, недоеденная овсянка, которую ты выбрасывала под окно голубям и очень ругалась на мальчишку, что кидался в них камнями? А наши случайные встречи с иностранцами? А ссоры, слезы, измены были? Или ты нарисовала все это своим кровавым акрилом, кусочек которого я храню в столе? Он затвердел, как камень, и в него вросла маленькая бумажка с надписью «влюбленность».

Было ли это?

Будь здорова, любовь моя. Ты только не люби писателей. Целовать тебя — не привилегия, но писать о тебе пусть будет только моей.

Лучший в мире костюм

Она влюбилась в него мгновенно. Рухнула в эту пропасть без дна, не думая, не спрашивая себя — зачем и что будет дальше. Увидев, сразу поняла — Он.

Жила в соседней деревне, странно, что не помнила его. В детстве, может, пересекались.

Родители его накануне позвонили, сказали, что хотят заказать костюм. Как портниха, имела хорошую славу. Несмотря на молодость, действительно умела превратить кусок ткани в отменную вещь.

Пережив первые мгновения оглушающего узнавания, спокойно открыла свою портновскую коробку, достала метровку. Несмотря на то что сердце дрожало, пальцы привычно работали.

Как можно измерить любовь?

Длина спины — моя защита, длина рук — объятия надежные, длина ног — шаги, которые мы проделаем вместе.

«Возлюбленный мой бел и румян;

голова его — чистое золото;

глаза его — как голуби при потоках вод».

На столе лежал отрез шерстяной ткани. Провела рукой, почувствовала нежное тепло.

Завернусь в ткань, словно в любовь твою, буду внутри, как в доме, и услышу биение сердца.

Вернувшись домой, немедленно принялась за работу. На большом столе — с метровой линейкой, простым карандашом уверенно рисовала свое будущее. Выкройки получались нежные и воздушные. Длина плеча — тяжесть, которую ты сможешь вынести, обхват шеи — твое мужество, объем груди — моя колыбель.

Вспомнила, как в детстве прыгала с забора, а он был рядом все время, руки протягивал, она фыркала, но однажды оступилась, полетела, а он — поймал.

Обхват талии — сила, с которой ты меня поднимешь, длина бедер — длина ног моих.

«Руки его — золотые кругляки;

живот его — как изваяние из слоновой кости;

голени его — мраморные столбы».

Развернула ткань, приклеила выкройки с помощью булавок, крошечным обмылком начала обводить, переводя свои бумажные мечты в другую, более осязаемую реальность.

Наступил черед ножниц — наиболее важный момент, когда уже ничего не сможешь изменить. Конец. Случилось. Седое небо заплакало.

Швейная машинка стучала, словно диктовала приговор. Все уже решено за тебя. Другого пути не будет.

Под теплым светом торшера, надев наперсток, сшивала куски ткани, словно раненое животное собирала. С каждым стежком тихо роняла слова, вшивая, впечатывая, заговаривая ткань.

Внезапно укололась. Первым желанием было слизнуть кровь. Но потом медленно размазала каплю по ткани. Чтобы всегда быть с тобой.

Пришила пуговицы. Застегну, закрою твою душу накрепко, чтобы ни одна женщина не смогла увидеть. Только я буду знать.

И, наконец, последнее. Отгладить старательно. Запах горячего утюга и влажной марли, пар над тканью — словно туман над нагретой землей.

«Уста его — сладость, и весь он — любезность.

Вот кто возлюбленный мой».

На следующий день пришла к ним в дом, прижимая к груди бумажный пакет, перевязанный бечевкой. В молчании смотрела, как его одевают. Костюм пришелся впору. Черный цвет ткани подчеркивал бледность лица. В молчании смотрела, как уложили в длинный деревянный ящик, колыбель его вечную.

Я — стрела, летящая к цели. Но цель не узнала стрелы.

Родившись по любви

Сумела родиться так странно в северной Якутии с аллергией на холод, будто Родина меня отвергает. Будто любовь моя безответная. Руки чешутся, губы обветриваются, а девять месяцев зимы укутана в свитера и ватные штаны.

Но мне всё равно, когда меня зовут друзья в поход на сопку через сугробы. И мне было всё равно, когда я не отказывалась прогуляться с мамой после садика по морозу.

Задирала голову и смотрела на звёзды — раньше это было возможным, огней в городе еще не было так много. Звёзды были чем-то далёким, маленькой девочке непонятным. А вот хруст снега, звук от стука тушек рыб друг о друга на рынке, хвойный лес — это да, это мой мир. Он мне тогда казался огромным. Неудивительно, если лужи представлялись океанами для муравьёв, а камни — их горами.

Ещё тогда начавшая изучать мир, я полюбила два «блюда». Бруснику летом, которую можно загребать с куста рукой и есть жадно. Кислую, с запахом земли. И сырую жеребятину, восхитительную до жути! Закрепившую за мной статус дикарки у друзей из центральной России. Строгаю её папиным якутским ножом и с упоением ем с перцем, солью и горчицей. А вот сырую рыбу строгает папа, это дело сложнее и мои ручкам неподвластное. Обязательно жду зимы не ради минус полусотенного мороза, конечно, а ради столь северных изысков.

В Якутске, спящем под туманном, уродства хватает. Страшная грязь по весне и осени. Обгоревшие, чёрные, как гнилые зубы, деревья летом. Убитые зайцы на прилавках зимой. А вот у ветхих домишек, в одном из которых я прожила несколько лет, нет сезона.

Они здесь круглый год. Затапливает подъезды из-за тающего снега. Странно это в городе-то нашем, где дома все на сваях из-за Мерзлоты этой вроде как Вечной. А эти «деревяшки», так мы их обозвали, стоят себе на голой земле без опоры. И утопают в талых водах.

Дощечки кладут от входной двери в здание до верхней ступеньки лесенки подъезда, чтобы ноги не промочить. Но я любила хлюпать по самому полу. Выдавливать ногами воду из глубин с чавканьем.

Любимого человека мы принимаем полностью. Со всеми его изъянами. Вот и здесь так же…

Доносимые отовсюду на якутском «одье», «айка» и «чукурушка». Непереводимые на русский, но понятные по смыслу, потому что ты здесь родилась и выросла.

Менталитет закрытый, немного грубоватый. Удивительный местами, когда побеждает добро. Неудовлетворение властью. И удовлетворение ей, когда на пост пришла Авксентьева, поразившая не то что страну — мир! И снова неудовлетворение… ушла с поста.

Противоречивая. Разрушенная, когда летом горят леса и вся она задыхается от смога. Созидательная в том, что народ её изобретательный. Как-то ведь выживает на этой земле столько веков. Дома — серые прямоугольники и перекошенные деревянные — прямо в центре города. Летний Новый год с традиционными забавами, видами спорта и поклонением своим богам. Якутия моя обращается к шаманам и выживает в суровости.

Живёт в суровости. А я люблю её…

Синефил

В жизни Семёна был возраст, осененный бесстрашным отчаянием. На губах он носил в те дни яркий, вспыхивающий от чувства новизны металлический привкус антоновки. Так было и в тот день, когда он сбежал с продленки и на осеннем ветру кусал мерзлое яблоко, положенное мамой в портфель. Возле афиши «Иллюзиона» стоял взрослый в пуховом шарфе.

Тогда почти все были взрослее Семёна. Девятиклассники казались полубогами, пятиклашки — демонами учёности, учителя — передвижными истуканами острова Пасхи. Выправляя из-под шарфа подбородок и губы, подходил к Семёну этот взрослый, на самом деле семнадцатилетний обманутый мальчик, может быть, даже поэт. Подружка не пришла, и он грустил.

— Как тебя зовут, шкет?

— Сёмик, — сказал Семён, чувствуя знакомый металлический привкус антоновки и бесстрашного отчаяния.

— Как смотришь на то, чтобы пойти в кино?

— Не знаю, – ответил Семён.

Через пятнадцать минут они сидели в тёплой пещере «Иллюзиона», и семилетний мальчик думал, что это, должно быть, тот самый святой дух, о котором пишут и говорят. Он спустился в виде выдохшегося пыльного луча и теперь, трепеща и замирая, приходит и освящает, падает и осеняет грешными видениями бесплодный холст в конце зала. Это был святой дух живых картинок, мимолётный рой ангелов-арлекинов, бестиарий брейгелевой палитры, разбившийся витражами в сочную разноцветную кровь солнечного божества.

Фильм Семён не понял — он его пережил. Как переживают сон о судьбе. Как собственными словами, сбиваясь на лепет, спотыкаясь о рыдание, передают рассказ про какую-нибудь несчастную дворняжку. Это история, которую задали прочитать на внеклассном чтении и которая с тобой, Семён, даже близко никогда не случится — так зачем тогда, зачем же так страдать?

С этого дня началась тайная жизнь Семёна, мальчика-синефила, злостного прогульщика и отъявленного игрока в фантики и на пробки. Семён играл только на деньги. Был беспощаден к сопернику и скрупулёзен в технике. Копейки, добытые за неделю, как нежнейший, самый чуткий любовник собирал он в горсть и приносил пред заветное окошко кассы. Билетёрша, точно апостол Пётр перед райскими вратами, взвешивала все недельные «за» и «против», и после раздумий, за время которых Семён успевал упасть на самое дно отчаяния и снова воскреснуть, впускала его в чёрный, ещё спящий рай, пока не открывший своих страшных радужных глаз, в подземелье гиперболических невесомых игрушек.

За несколько месяцев, до конца второй четверти Семён посмотрел «Неуловимых мстителей», «Хон Гильдона», «Апачей», «Сказку странствий», «Могилу светлячков», «Пиратов двадцатого века», даже «Девять дней одного года» и «Ватерлоо» Бондарчука.

Будущее казалось прекрасным, все чудеса мира ожидали Семёна: «Великолепная семёрка», «Кинг Конг», «Асса», «Игла» и «Сталкер» Тарковского. И только три тетради в клеточку, посвящённые его страсти, испещрённые названиями фильмов и профилями героев, показывали, что Семён окончательно погиб. Картина его успеваемости была удручающей.

Катастрофа была неизбежна.

Смотри и ешь

Папа принес «Сникерс».

Папа принес счастье.

Есть лакомство надо было строго по рекламному канону: надорвать упаковку, полуприкрыть глаза и, ориентируясь по запаху отдушки, откусить кусочек таким образом, чтобы карамель тянулась, оставляя на губах след — сладкую золотистую ниточку.

Я ела — брат смотрел. Брат ел — я смотрела.

«Сникерс» требовал демонстративного потребления, как предмет роскоши.

В начале 1990-х батончик «Сникерс» был секс-символом и супергероем. Думаю, мастера киноэпики вроде Нолана немало позаимствовали из тех рекламных сцен, когда гладь молочного шоколада трескалась, как земная кора, продолговатая плоть батончика делилась пополам, и в разрезе открывалась сокровищница: крупные румяные орехи в карамельной лаве на подушке нуги, одновременно солоноватой и сладкой. Как она дразнила язык! Будто светская кокетка — юного дебютанта.

Начало 2020-х. Я расплачиваюсь карточкой и, будучи не в силах терпеть, прямо на пороге супермаркета — к чёрту безуглеводку! — разрываю коричневый бумажный хиджаб «Сникерса», закрываю глаза и… падение. Провал. Что-то вроде поцелуя с бывшим спустя лет десять после расставания. Не просто невкусно — еще и грустно как-то.

Впервые за тридцать лет

Лена оторвала заусенец, и на пальце выступила капелька крови. Лена задержала руку перед собой на весу, чтобы не испачкать белые джинсы. Отец за рулем что-то рассказывал, но девушка поддакивала невпопад, глядя перед собой через лобовое стекло, сосредоточившись на разделительной полосе. По радио ведущие зачитывали новости про инаугурацию президента и премьеру «Брата-2». Лена думала: «В следующий раз, когда загорится красный, я спрошу». Была середина дня, вторник, город казался полупустым.

Зима, Лена сидит в поликлинике, в душном кабинете, уставленном фикусами, засунув лицо в стеклянный куб — врач прописал лечение в солевой камере, слишком уж часто девочка болела. На стене перед глазами заботливо приклеены блеклые страницы из детских журналов, чтобы высидеть положенные двадцать минут было проще. Лена рассматривает ребусы и картинки. «Мы веселые ребята, мы ребята-октябрята». Но веселиться Лене не хочется. Руки жжет от колючего свитера, нос — от неприятной процедуры, а глаза — от слез. «Ты же обещала», — проговаривает Лена про себя усталым голосом отца. После процедуры медсестра рассуждает вслух, не ожидая ответа: «Что-то глаза красные, соль такая злая?» Но Лена не понимает, что значит «злая соль», и ей сейчас не до решения загадок. Лена знает, что надо закутаться в шарф поскорее, чтобы бабушка, которая ждет на холодной скамейке в коридоре, не увидела, что Лена плакала.

Отец что-то сказал, но Лена не расслышала. Она наконец отвела взгляд от асфальта и посмотрела на профиль отца. «У тебя кровь», — не поворачивая головы, спокойно повторил отец. «А, да», — рассеянно кивнула Лена, пытаясь одной рукой нащупать в сумке носовой платок. «И руки дрожат». — Тон замечания был ровный, почти безразличный. «Я не курила с тех пор, как села в самолет». Лена поняла, что нарушила данное себе обещание — они стояли перед зеброй, ожидая, когда загорится зеленый сигнал светофора, а вопрос так и застрял внутри. Больше всего на свете ей хотелось дернуть ручку и вывалиться из машины прямо на проезжую часть. Было плевать: пусть даже на полном ходу, только чтобы не начинать этот разговор.

— Ты так и не сказала, почему решила приехать сейчас, я думал, у тебя четверть в разгаре, конец учебного года. Ты что, бросила своих учеников прямо посреди незаполненных контурных карт?

— Можешь остановиться?

— Что? Здесь?

Она выбралась из машины, оставив дверцу открытой. Отец выбежал за ней: «Тебе плохо? В бардачке есть бутылка с водой». Лена села на низкий поребрик, подтянув к себе колени, и разрыдалась. Отец опустился рядом, но так, чтобы даже случайно с ней не соприкоснуться.

— Послушай, ты знаешь, я не паникер, но было бы здорово, если бы ты сказала, что случилось.

— Я тебя ненавижу. — Слова было сложно разобрать, потому что лица видно не было.

— Это давно не новость.

Лена молчала. Отец начал говорить.

— Слушай, мы никогда не были образцовой семьей, но…

— Мы и семьей никогда не были, — перебила его дочь.

— Нет, когда-то были.

Маленькой Лене здание в стиле советского модернизма — НИИ, в котором работал отец, — всегда казалось каким-то внеземным, как будто инопланетяне выкинули его со своего корабля за ненадобностью. Советский Союз хоть и боролся с излишками, но этот дар принял, и с тех пор это многоэтажное чудище ровно в восемь утра поглощало толпу спешащих на работу научных сотрудников в темных плащах. Когда Ленина бабушка начала сдавать, стало понятно, что, кроме шестнадцатилетней Лены, ухаживать за ней некому: мама умерла одиннадцать лет назад, а отец почти жил на работе.

Лена сидела на полу в полупустой квартире в окружении коробок.

— Саша, иди сюда!

В дверном проеме показалась сначала стремянка, а потом голова Лениного мужа.

— Что?

— Как ты думаешь, надо разобрать все эти бумаги или просто выкинуть?

— Выкинуть! Насколько я помню, в новой квартире у нас есть центральное отопление.

— Очень смешно! Вдруг тут что-то важное.

— Тогда разобрать. Только решайся скорее, завтра рано утром приедут грузчики.

Проезжая по набережной, машины сигналили — автомобиль, рядом с которым сидели двое, мешал движению.

— Откуда ты узнала про пожар? — Услышав этот вопрос, Лена разрыдалась еще сильнее.

— Когда мы переезжали, — Лена шумно втянула воздух, — я нашла две коробки с документами. Бабушка их хранила. Я разобрала их только сейчас. Искала фотографии, которые можно оцифровать, а нашла вырезки из газет.

— И что там было?

— Фармацевтическая гонка. Ученые из Ленинграда — вы с мамой на общей фотографии в белых халатах. Пожар в лаборатории. Смерть научного сотрудника. Завлаб героически спас своих подчиненных.

— Я не смог ее спасти.

— А остальных смог! — Девушка сорвалась на крик.

— Ты хочешь, чтобы мы обсуждали это здесь, у всех на виду? Поедем домой!

— Нет, мы никуда не поедем! Потому что я так больше не могу!

— Ладно. Слушай, я понимаю, как тебе тяжело, но постарайся дослушать до конца. Мы с твоей мамой много работали. Я почти не бывал дома, не видел тебя, все думал, что успею потом наверстать. Наверное, поэтому, когда Катя погибла, мне было так тяжело. Я даже не знал, как уложить тебя спать. Не мог успокоить. Когда ты стала постарше, я постоянно просил тебя пообещать мне не грустить. Смотреть не мог, как ты плакала.

— Я не об этом тебя спрашивала!

— Мы должны были закончить работу над лекарством через год, максимум полтора. Впереди были клинические испытания. И вдруг — пожар. Замыкание. Катя хотела спасти наши записи, образцы. Я пытался ее вытащить, но в дыму было ничего не разобрать.

— И что? Ее смерть ради вашей работы? Твоей работы! Она всегда была тебе важнее всего!

Отец изо всех сил старался продолжать как можно спокойнее. Он заговорил об этом впервые за тридцать лет и должен был закончить.

— После пожара я никак не мог оправиться и стал работать еще больше. Это стало навязчивой идеей. Все время думал только об этом. Почти не ел. Не спал. Казалось, что уже сошел с ума. Но мы все-таки разработали препарат. Он прошел испытания, получил регистрацию. Его аналоги используют до сих пор. Но случилось это только спустя несколько лет. Мы не успели.

— Не успели?

— Ты не помнишь, но твоя мама болела. Внешне это еще было почти незаметно, но мы знали, что времени у нас немного.

Лена молчала.

— Я сутками сидел в лаборатории, потому что мне надо было найти лекарство. Лекарство для Кати. Но я не успел.

В машину их загнал гаишник, выписав штраф за неправильную парковку. Лена не переставая курила в открытое окно.

— Ты уверена, что хочешь улететь прямо сейчас?

— Да. Контурные карты, сам знаешь. — Лена немного помолчала. — Но теперь, видимо, я могу вернуться.

Износ основного фонда

Солнце в Н-ске зимой встаёт поздно.

В ледяной темноте, освещаемый лишь холодным светом далёкого фонаря, инженер-ремонтник Владимир Иванович пытался осознать поворотный момент своей безрадостной жизни.

— Твою-то мать, Володя, чем ты думал, когда херачил по резервуару ключом? Совсем идиот? Доигрался? Что теперь делать будешь? Что, довела тебя Нинка твоя? А мать говорила — не женись на ней. И Машка такая же, в неё, жирная избалованная оторва, и отца ни во что не ставит. Никогда ты, значит, не думала, что я стану таким неудачником. Думала она… тебе там думать нечем, курица! Ну что, Володя, отвёл душу? А теперь вон, пятно по речке расплывается. Пиздец!

Хорошо, хоть ещё никто не заметил пока. Что делать собираешься?

***

Полутора часами ранее, в хрущёвке, утонувшей среди замогильной тьмы, Нина с плохо скрываемым раздражением следила за тем, как муж, пыхтя, собирается на работу.

Володя ходил сгорбившись, глядя под ноги, почти не поднимая взгляда. Не самец. Серая заводская мышь в серой мышиной спецовке. Несмотря на утренний душ его лысина уже успела покрыться потом, а остатки седеющих жидких волос обречённо приклеились ко лбу. А ведь когда-то у него была шикарная шевелюра, куда она любила запускать ногти.

— Опять за других работать идёшь? Тебе хоть заплатят? — поинтересовалась она с издёвкой.

Натягивая засаленную вонючую спецовку, Володя виновато улыбнулся, уголки губ чуть поднялись. Ох, эта вечная полуусмешка сжатыми губами, она ещё больше её выбесила. Муж это заметил, тяжело вздохнул и опять спрятал взгляд. Вечные вздохи слабака.

— Пап, дай денег в кафе сходить. Тысячи полторы, — без приветствия потребовала сонная Машка, выплывая телесами из свой подростковой комнаты.

— Доченька, я тебе на прошлой неделе давал, сейчас не могу.

— Ну я и не сомневалась. Почему-то у моих подружек, у кого отцы на заводе работают, деньги на кафе раз в неделю есть. Опять буду унижаться и клянчить, чтоб угостили.

— Доченька, ну ты пойми, мы на ремонт стиральной машины много потратили…

Маша не дослушала и хлопнула дверью. Из комнаты громко заиграла современная русская попса.

Нина презрительно поморщилась. Она была уверена, что какие-то деньги у Володи заныканы на непредвиденные расходы. Мог бы и побаловать дочь. Когда она выходила замуж, то думала, что через десять лет он будет ходить в костюме по Москве, а не в этой чёртовой спецовке по Н-ску. Пятнадцать лет назад он был видным женихом, на которого засматривались подруги и чей портрет висел на доске почёта передовиков производства. Теперь те подруги уже в столице, а развитие карьеры мужа остановилось почти сразу после рождения Машки. Бог дал зайку, но без лужайки.

— Никогда не думала, что ты станешь таким неудачником! — кинула вдруг Нина вслед уходящему мужу, закрывая облезлую дерматиновую дверь.

***

Главной работой Владимира Ивановича, которого на заводе все звали Иваныч, было следить за техническим состоянием старого резервуара с нефтью. По неведомым причинам его отставили куда-то на задворки завода и уже лет десять не опорожняли и не ремонтировали. Он и так уже был не новый и совсем прохудился («как и я со своим здоровьем и нервами из-за домашних», — иногда думал Иваныч). Суровые н-ские зимы, осадки потихоньку делали своё дело, и резервуар всё чаще приходилось латать. Ещё Владимиру казалось, что нефть непостижимым образом настаивается, словно забродившее вино, все эти тонны чёрного золота становятся ещё более чёрными, густыми и ядовитыми, и разъедают стенки резервуара изнутри. Конечно, это бред, уверял он себя, он же инженер, что за суеверная чушь?

— Износ основного фонда — 80%, — отчитался он как-то руководству, — дышит на ладан, надо менять, а то в воду уйдёт всё.

Руководство обещало разобраться. Иваныч надеялся, что разберутся поскорее, ещё немного и резервуар не выдержит, а семью кормить надо, жаловаться больше некому и бежать некуда.

Тем утром было особенно темно и холодно. Удручённый утренним скандалом, Владимир достал инструменты и принялся за каждодневную рутину, но мучительные воспоминания упрямо лезли в голову.

— Никогда не думала, что ты станешь таким неудачником!

— Сегодня не хочу, живот болит.

— Тебе премию дадут? В Турцию хочу.