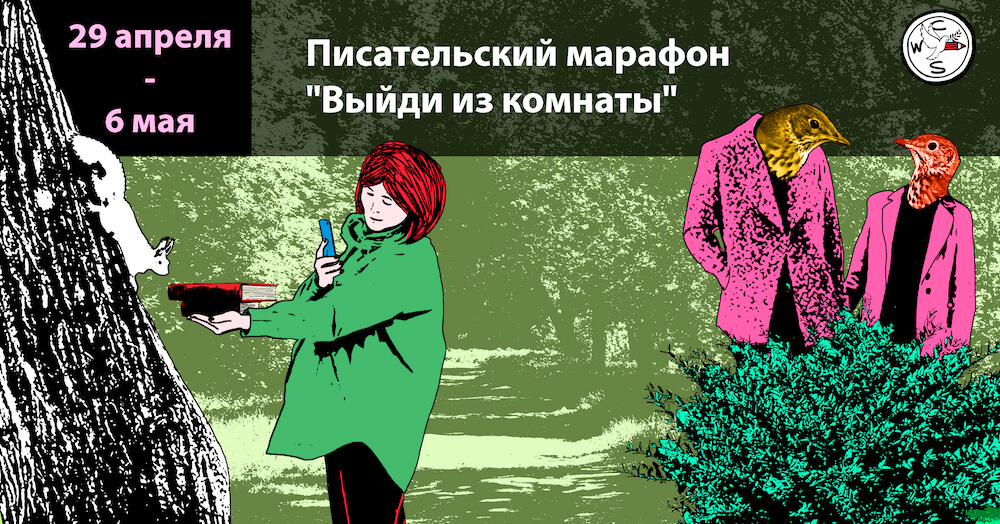

В мае 2023 года мы провели писательский марафон «Выйди из комнаты», в котором предложили участникам совместить творческую работу и прогулки. Тексты, попавшие в шорт-лист марафона, мы собрали в специальную подборку.

Анастасия Белова. Обед в ашраме

Ашрам расположился на самом краю обрыва, и там, где по всем правилам должно быть ограждение, тянулась лишь неровная, подёрнутая молодой травой кромка среза. Там, далеко внизу, ворчали и горбились пенные барханы неспокойного в это время года океана. Они то вздымались, набухая и пучась, как тесто под вафельным полотенцем, то опадали, оставляя за собой шипящее кружево пузырей. Шипение и бурчание это здесь, наверху, подхватывали невидимые, но слышимые отовсюду, птицы, об облике которых можно было только догадываться. Они встраивались в монотонное соло волн, разбавляя его причудливым свистом и гуканьем.

Гуру Вайянг, заложив руки за спину, мерял шагами внутренний дворик ашрама, то и дело поддевая носками сандалий жёлто-белые цветки франжипани. Один такой пахучий вертолётик он, привстав на цыпочки, заложил мне за ухо.

–– Священный цветок, любят боги его, –– нараспев произнёс гуру Вайянг и ткнул пальцем в невысокое дерево, всеми ветками вытянувшееся в сторону океана. Казалось, еще немного, и тонкий, но сильный ствол его вырвется из земли и, роняя со спутанных корней влажные комки дёрна, поплывёт по густому тёплому воздуху к ворчащей внизу воде, оставив позади душистый ковёр из своих нежных цветков.

–– Пойдём, будем обед. –– Гуру Вайянг легонько подтолкнул меня к входу в столовую. В помещении, напоминавшем беседку, на полу сидели люди, а всё пространство было залито охрой торчащего уже почти что в середине неба солнечного диска –– белого, как рис, который они с аппетитом ели. Гуру Вайянг легко опустился на пол и похлопал рядом с собой, приглашая меня присоединиться.

— Ешь!

Два смеющихся глаза пристально смотрели на меня из-под низко надвинутого на смуглый лоб уденга.

— Ешь, это вкусно, — сказал гуру Вайянг, погружая маленькие ловкие пальцы в плошку с рисом.

Я нерешительно занесла руку, мысленно пересчитывая, сколько дверных ручек и пёстрых банкнот успела за сегодня пощупать. Гуру Вайянг бодро молотил челюстями, не отрывая от меня внимательных, любопытных глаз. Деваться некуда — я опустила три пальца в плошку и быстро, не давая себе передумать, вложила тёплый клейкий комок в рот. Обычный, чуть разваренный рис оказался щедро сдобрен жгучим перцем. Я закашлялась и, не удержав равновесие, повалилась набок, не успев расплести с таким трудом уложенные в «лотос» ноги. Я лежала на каменном полу, потерпевшая поражение, словно сшибленный мальчишеским щелбаном солдатик, а рядом хохотал довольный гуру Вайянг.

— Острая рис! Какая острая. Ха-ха-ха! — Он громко смеялся, беззастенчиво растягивая свой почти совсем беззубый рот, и хлопал себя по укутанным в соронг коленям. Затем он сделал знак одной из женщин, чтобы та принесла мне воды. Я поднялась на ноги и одним глотком осушила миниатюрный стакан. Гуру Вайянг легко спружинил из своего «лотоса» и, всё ещё ласково посмеиваясь, помог мне отряхнуться. Мы снова уселись на пол и продолжили обед в тишине –– здесь не принято разговаривать во время еды. Я медленно перекатывала языком от щеки до щеки комок риса, наблюдая за тем, как сокращаются тени, отбрасываемые деревьями и кустами –– так быстро, будто те вбирали их через соломинку. Затёкшие ноги ужасно ныли, поэтому я с радостью поднялась вслед за гуру Вайянгом, когда он опустошил свою плошку. Он легонько подтолкнул меня к выходу из столовой. Обернувшись, я увидела, как женщина, давшая мне воды, стирает следы нашего нехитрого обеда.

Мы опустились на низенькую скамейку в тени молодого баньяна, надеясь укрыться там от раскалённого диска солнца. Мерное шипение волн, свист невидимых птиц и несмолкающий треск цикад начали сливаться вдруг в один незнакомый до этого звук. Звук этот, постепенно нарастая, превращаясь в оглушительный гул, вобрал в себя, будто в кокон, меня и низенькую скамейку, и молодой баньян, и гуру Вайянга, и, наконец, весь ашрам — я провалилась в сон.

Полина Гарцева. Место силы

Я не могу вернуться в свое место. Но мне очень легко воскресить его в уме — все-таки я смотрела на него шесть лет подряд. Если бы я умерла прямо сейчас, тот, кто прокручивает перед глазами умирающего всю его жизнь, схватился бы за голову и простонал что-то в духе: «И вот в этой дыре ты торчала четверть своего земного срока?» А я бы ухмыльнулась, закурила и сказала: «Ты еще дальше посмотри, там самое веселое начинается».

В первую очередь я всегда вспоминаю запах — к моему глубокому сожалению, ибо пахло там не Шанелью номер пять. Еще немного, буквально пара молекул, и это можно было бы смело назвать вонью. До сих пор не понимаю, чем же там пахло. Определенно чем-то старым. Подобным образом пахнет казенное белье в поездах. Еще, кажется, пахло пылью, дегтярным мылом и — изредка — жареной картошкой.

Выглядело это место так, что к нему не хотелось приближаться. Когда я впервые увидела эти грязно-белые стены, то без особой надежды спросила, не могут ли мне все-таки снять квартиру. Впрочем, снаружи эта убогость казалась даже величественной — поэтому на окрестности то и дело набегали непризнанные фотографы и кинооператоры. Но, как и всегда, все, что представляло истинный антропологический интерес, находилось внутри.

Если снаружи снимали клипы для грустных отечественных песен, то внутри была готовая площадка для хоррора. Длинные коридоры, в которые свет попадал из пары заляпанных окошек, были выкрашены в цвета, будто подобранные специально для эксперимента по испытанию выносливости человеческой психики. Шаги в этих коридорах всегда звучали гулко. Венчала же их плотно запахнутая металлическая дверь. Предполагалось, что в случае пожарной тревоги она откроется, и можно будет выбежать по боковым лестницам, но в это никто не верил. Как и в саму пожарную тревогу: если полагаться на нее, то мы горели не меньше трех раз в месяц.

Но самое увлекательное пряталось за дверями, по пятнадцать с каждой стороны. Открывая их впервые, ты никогда не знал, куда именно попадешь. Возможно, это будет принцессин альков со свежими розовыми обоями и тюлевыми занавесками, где полы моют два раза в неделю. А возможно, это будет притон, где маркером на ободранных стенах написана цитата из Библии на трех языках, в коридоре стоит не меньше тридцати пар ботинок, а полы в последний раз мыли жильцы, съехавшие три года назад. А может, это будет ничем не выдающаяся, на первый взгляд, клетушка в шесть квадратных метров, где на столе лежит полное собрание эссе Умберто Эко или еще какая-то претенциозная хрень, призванная подчеркнуть изящный вкус хозяина комнаты, а под столом стоит четыре бутылки вишневого сидра, три из которых уже выпиты. А прямо посреди комнаты — стул, на котором сидит хозяин, наскоро доедая холодную гречку из пластикового контейнера. Он повернется к вам, махнет рукой, чтобы вы заходили, и постарается разом проглотить всю гречку, которая оказалась в его рту, чтобы не говорить с набитыми щеками. Разумеется, он подавится, будет долго кашлять, хватать ртом воздух и мысленно вопрошать небеса: «И как же я умудрился дожить до такого почтенного возраста?»

Очень приятно, потому что этот хозяин — я.

Елена Кутузова. Переправа

От поляны, усыпанной веснушками-одуванчиками, разбегается несколько тропинок. Но лишь одна ведёт к переправе — так мы называем место, где через узкую речушку перекинуто бревно. Ни разу не видела, чтобы там кто-то ходил. Только я, Яша и Айна. Это наше секретное место.

Сквозь плотную листву не пробиваются ни солнечные лучи, ни звуки машин на шоссе неподалёку.

— Мам, а волки здесь водятся? — Трёхлетний Яша цепляется за меня обеими руками.

— Конечно. — На самом деле нет, но мне интересно: испугается, попросится домой?

— Как думаешь, кого они съедят первым: маленького вкусного мальчика или старую невкусную маму?

Думает. Взвешивает шансы. Отпускает мою руку, делает шаг за спину. Шепчет дрожащим голоском:

— А может, всё-таки ма-а-аму?

Мама с высоты жизненного опыта считает иначе.

— Эх ты, мог бы сказать: сейчас как возьму палку да как прогоню всех волков!

Лес перестал быть пугающим. Палок много, на всех волков хватит!

Яше семь. За речкой — заманчивая терра инкогнита, но бревно скользкое, а вода холодная. Я жду на другом берегу.

— Смотри, даже Айна не боится.

Собака уверенно ходит по бревну туда-обратно, не решаясь сделать выбор: остаться с хозяйкой или мелким, которого она нянчила с щенячьего возраста.

Яша перелетает препятствие, почти не касаясь бревна. Айна уже устала. Лапы скользят, и собака летит в воду. Там мелко, но очень, очень, очень грязно…

— Яша, беги, она сейчас отряхивается будет!

Мох с чавканьем расступается, кроссовки черпают болотную жижу. Собака встряхивается, разбрызгивая вонючее чернильное облако.

— Надо было вброд идти, разницы никакой. — Яша умывается, стоя по колено в воде.

— Угу. — Я пытаюсь дотянуться до чистой воды с корней дерева, где посуше. Бесполезно. Купаться, так всем!

Яше двенадцать. Он с закрытыми глазами найдёт нашу переправу. Окрестные холмы и лощины знает лучше, чем present continuous и умножение дробей. Но теперь его манят другие горизонты.

Старушка Айна начинает вздыхать и демонстративно хромать, как только мы выходим на нужную тропинку.

И я одна иду к переправе. Это моё место силы, моя точка отсчёта, мой нулевой километр. Место, где озорное солнце отражается в мириадах брызг. Где беззаботно щебечут птицы, заглушая остальные звуки. Где впереди — прекрасная волнующая неизвестность, воздух пахнет приключениями, а самая большая проблема в жизни — несуществующие волки.

С которыми, впрочем, легко справится и трёхлетний ребёнок.

Йана Михайлина. В шагах

Было очень глупо опять приехать в этот город в той же одежде, в какой ходишь обычно. Она называла его «проклятый город»: за то, что выбрал своим символом оружие, а ещё за то, что температура в нём всегда была на несколько предательских градусов ниже, чем в её новом доме, ветер злее, а дождинки острее, будто каждая хотела вырастить из себя град.

Это новая набережная. Её строили уже не при ней. Ей не нравились ядовито-красные фонари вдоль реки, они смотрелись дёшево, вычурно, переводили внимание на себя. Она хотела бы уйти от них, не видеть даже боковым зрением эти кровоточащие глаза, но они тянулись длинной шеренгой на всём её пути.

Тут колокол начал бить четыре. Ей не хватало этого тяжёлого, гулкого звука, который эхом разносится по всему телу от макушки до промокших пальцев ног. Её девушка любила говорить, что именно так надо фотографировать Успенский собор — в пасмурную погоду, на фоне сизого неба, неба вяхирей и мутной воды, но никак не в солнечный слепящий день, как обычно снимают, это же глупость! Она слышала её голос в голове, и голос звучал в унисон с пением колокола, разливался по мокрым щекам и одеревенелым рукам.

Она шла всё дальше. Из недавно выросшего кафе — сейчас тут таких пруд пруди — донёсся запах шашлыка. Почему-то от этого стало очень смешно, даже дождь на одно короткое мгновение замер и нервно выдохнул. Приятно было представлять жареное мясо на языке, но от этого вспомнился пропущенный обед, захотелось есть, и радость быстро пропала.

Мы снова поругались. Как-то косо, неловко, ссора возникла, кажется, из ниоткуда и очень быстро замолкла, разбросала нас по комнатам.

Я люблю свою семью. Но иногда с ними странно: как будто в детстве я знала одних людей, а теперь приехала к каким-то другим, сделанным по образу, но без подобия, к отретушированным фотографиям, на которые наложили сепию.

Из их ртов выливался кровавый винегрет про западное, угрожающее, захватывающее, лживое, уничтожающее, мерзкое, подлое… Я вспоминала, как было тепло летними днями в винограднике, как солнце светило с востока, с запада, с севера, с юга — отовсюду, как отдельные лучи пробивались через листы и падали на книгу, высвечивая куски абзацев. Читать такую книгу было приятно, как есть горячий хлеб, только что приготовленный на большой кухне. Там находилось место всем: нам и гостям, детям и взрослым, животным и растениям в горшках, тысяче баночек с чаями, специями, травами — южными, привезёнными, северными, подаренными, восточными, срезанными за восходе, и западными, высушенными на закатном солнце…

Набережная заканчивалась. Окультуренный участок берега, завёрнутый в деревянные мостки, свалился в мусорные контейнеры и бетонные плиты.

Может, хватит уже? На самом деле она никуда не шла. Никуда конкретно не шла. Залезла в телефон, чтобы не сойти за странно стоящего человека. Проверила шагомер. Почти семь тысяч, ну надо же. Загудела голова, собственный голос становился всё громче. Стёрла набежавшие капли воды с экрана.

А что такое, ты же этого хотела? Оказаться именно сейчас именно в этой точке. Специально вышла из дома в лёгкой одежде, без зонта, ещё прикинулась, что по делам, специально пошла этой дорогой, хотя ты никогда к ней особой теплоты не испытывала. И ты специально начала этот разговор, специально, я же знаю, подначивала родителей, опять со своими бесценными комментариями, ты же знаешь, как это обычно заканчивается, знаешь, что лучше от этого никому не будет, никогда не было.

Снова попыталась вытереть телефон, получилось плохо, оставались мокрые разноцветные разводы. Ты же уже решила, как правильно с ними говорить. Чтобы никому не было плохо, чтобы можно было существовать вместе дальше. Почему ты сама нарушаешь свои же правила, почему ты разрушаешь всё, к чему прикасаешься? Не удивлюсь, если и с ней ты утром поступила так специально, чтобы шататься сейчас и вспоминать побольше и побольнее. Лучше не звони, я пока занята. Да чем ты там занята? Семь тысяч шагов ровно. Так и будем измерять твоё враньё и высокомерие. Так удобнее, чем в килограммах или кубометрах.

Она зашла в кафе, но не на набережной, а в старом городе, заказала что-то горячее — согреться. Вытащила салфетку, две — потому что они сидели монолитом между двумя пластинами, не разделить. Вытерла экран от дождя (или града — кто его разберёт?), на этот раз насухо. Набрала быстро, подумать она уже успела:

Привет

Я соскучилась

Можно я позвоню?

Данияр Орсеков. Моему любимому сыну

Дорогой сын. Я печатаю это письмо неспешно, несмотря на то, что мне не терпится рассказать тебе о моих чувствах. В твоих родных краях сейчас поздняя ночь, точнее, 3:07 утра, и я нахожусь недалеко от твоей матери. Она спит. Я поставил рядом с ней твою фотографию.

Знаю, мы давно не разговаривали, и вина в этом целиком на мне. Я предполагаю, что ты можешь не дочитать до конца и даже не открыть письмо, но, зная твой пытливый и холодный ум, я надеюсь на обратное. Коротко о нас. У нас с твоей мамой все хорошо, с домом нашим тоже все в порядке, а вчера приезжали твои дядя и тетя увидеться и поговорить. Еще сменился почтальон, и очередной парень, как всегда, оставил журналы на лужайке. Неделю назад я стриг газон и вспомнил тебя, ведь тебе очень нравилась высокая и дикая трава, не эта вялая зелень, которая растет лишь до лодыжки.

Я надеюсь, что у тебя все хорошо. Год назад я слышал, что ты не учишься и не работаешь, но выглядишь крепко и уверенно, как всегда. Мне очень жаль, что мы не смогли поздравить тебя с днем рождения, к сожалению, мы так и не дождались твоего нового адреса. Если бы мы знали его, то отправили бы тебе яблоки с твоей любимой яблони и отправили бы целую коробку. Впрочем, я сказал ложь, с твоей любимой яблони мы не смогли бы отправить плоды. Через месяц, как ты уехал, нам пришлось спилить ее, это было слишком древнее дерево. Зато мы посадили новые и смотрим, как они растут.

Наверное, мне стоит перейти к главному, так как времени мало и уже скоро будет рассвет. Я пишу тебе сказать, что мне очень жаль за то, каким отцом я был. Я был несдержан и не смог защитить тебя от мира, и я не смог принять тебя таким, какой ты есть. Мы говорили тебе много раз, как сильно ждали твоего рождения, и что первые секунды, как мы познакомились — лучшие в нашей жизни. Не знаю, кого мне винить за то, что я потерял навсегда ту радость, как только ты начал ходить. Я думаю, многие родители хотели бы остаться в вакууме незнания, кто их дети, или чтобы их дети всегда оставались маленькими чистыми людьми. Как только вы выдергиваете свою руку из нашей, чтобы перейти улицу, как только вы заявляете собственное мнение — так и начинаются сложности и проблемы. Вы слишком быстро обрастаете собственной индивидуальностью и слишком рано просите оставить вас одних, видит бог, мы с твоей мамой не были готовы к столь быстрому взрослению. Я помню первый раз, когда тренер сказал мне, ждущему тебя, что ты ушел больше часа назад. Помню следующие разы, когда ты начал ездить на тренировки сам, на прогулки и походы, ходить в магазины и парки. Мы договорились с твоей мамой, что постараемся не мешать тебе, даже если считали, что ты слишком быстро вырос. Но затем случился твой первый уход (пропажа) и вся эта история с полицией и поисками. Затем твои уходы стали постоянными, и мы с мамой снова договорились, что примем это, даже если это было сложней, чем в первый раз.

Буду откровенен: меня всегда смущали твои независимость и сила, но ты оставался понятным мне, даже если школьные психологи говорили разные диагнозы, всегда разные, всегда не подходящие на самом деле тебе. Ты перестал быть родным мне, когда выиграл свою взрослую лигу, а я не сдержался и обнял тебя. Меня распирали чувства. Ведь это было так нормально и понятно, сын выигрывает в спортивную игру, а гордый отец обнимает его! Но твой запах. Он был такой… необъяснимый. Он был слишком похож на едкую дикую траву и слишком мало — на запах моего ребенка. И я больше не хотел никогда обнимать тебя.

Твое рождение было самым счастливым моментом для нас. Когда мы так говорили друзьям, они думали, что это как отправная точка, от которой начинались последующие счастливые моменты. Но это не так. К сожалению, это была просто точка, после которой мы сразу поняли, что в нашей жизни произошло что-то такое, что невозможно выразить словами. И каждый твой приз за спортивные достижения был поводом поздравить нас, позвонить нам, завидовать. А мы расставляли призы на полках и вытирали с них пыль, и растягивали губы в ответ на поздравления знакомых, и мы перестали разговаривать между собой о тебе.

На группе поддержки один человек сказал мне, что быть родителем особенного ребёнка очень сложно, но я с ним не согласен. Я считаю, что это не сложно. Быть родителем тебя — это невероятно сложно, и это страшно. А еще это бесцельно и бессмысленно. Иногда я спрашивал себя, что же заставляет людей по собственному желанию создавать других людей, которые всю жизнь останутся на их попечении и на их совести. Я не знаю ответа. Я спрашивал сам себя, что заставило нас с твоей матерью решиться оставить маленького человека. Вначале ответ на этот вопрос казался очень простым, однако со временем я понял, что создание ребенка — это немыслимая рулетка. Честно говоря, прошло 25 лет, как ты появился на свет, но хорошего ответа я так и не придумал.

Я знаю, когда твоя мать испытала первый страх. Я хорошо помню то утро. Мы стояли у окна и смотрели на нашу любимую лужайку. По краям нависали деревья, и мир был прекрасен. Мы с твоей мамой знакомы с детства, будучи подростком, я приходил к ней в гости, и мы гуляли по лужайке и этому саду, а деревья мы знали как свои пять пальцев. Мы изучили каждую ветку каждого дерева, как и всю лужайку и все тропинки в саду. Пока мы смотрели в окно, погруженные в воспоминания, появился ты. Ты побежал в сторону яблони, подпрыгнул и пропал в листве. Кажется, мы долго молчали и боялись посмотреть друг на друга. Мы оба знали, что такую высоту невозможно осилить, но мы видели все своими глазами. В тот день твоя мать попросила меня кое о чем, и ничего в этой жизни не было для нее настолько серьезным и важным, что я дал ей искреннее слово исполнить ее просьбу. Я пишу тебе это письмо, чтобы нарушить свое обещание, и мне нечем прикрыться. Я был плохим отцом, и, наверное, я плохой муж. Мне остается лишь быть честным с тобой в этом письме и надеяться, что ты можешь понять меня.

Мой страх тебя пришел с той первой рощей. Как только на кухне прозвенел звонок, я понял, что произошло, и лишь удивился, что так рано. Помнится, мне подумалось: все-таки он встретил кого-то сильнее себя. Дорога до рощи была невыносимой, но мы оба молчали и переживали свои эмоции наедине. Когда приехали, нас провели к расщелине, и мы долго смотрели вниз.

Ты не представляешь, каково это — осознать, что ты потерял единственного ребёнка. Мы вложили столько здоровья, сил, времени и эмоций в создание человека, и мы не успели сделать еще одного. Мы надеялись умереть в старости и оставить тебя после нас, с твоей семьей и детьми. Уйти, но знать, что на земле осталась наша кровь, продолжение, наши воспоминания и фамилия. Я надеюсь, ты никогда не поймешь, каково это — испытать ужас и вдруг облегчение. Что наконец мы свободны. Я хочу быть честным, и я буду. Ужас заполнил меня, как черный туман, затем он стал мерзкой водой, и это было горе. А когда мы ехали в машине, то вдруг где-то в маленьком местечке моего мозга возникла мысль, что теперь остались я и она, и что мы оба свободны. От этого постоянного страшного ожидания. От черного роя внутри живота, которое изматывало нас годами. А вдруг ты действительно можешь быть счастливым? — спросила меня маленькая мысль. Ты можешь сделать вид, что тебе плохо, пройти все эти встречи с ничего не знающими родственниками и его одноклассниками. Надеть очки или сидеть, прикрыв большими ладонями глаза, чтобы никто не заметил, что ты не страдаешь. И я возразил этой маленький мысли: но я не буду делать вид, мне действительно будет плохо, я буду в отчаянье и горе. И мысль вдруг стала сильнее и громче. Да, тогда это будет хорошо, подхватила она, ты будешь честно страдать, и все будут это видеть. Потом ты займешься административными вопросами. Потом вы можете куда-то уехать и быть только вдвоем. И потом вы перестанете стыдится, что ваше горе было таким маленьким и его хватило лишь на крохотный момент в роще. И пока я слушал этот голос и уже привык к мысли, что могу быть счастливым, как это было до тебя, нам снова позвонили, и я ничего не подозревал, нажимая кнопку телефона. Знаешь, моя жена давно знала, кто ты. А я испытал этот страх только после рощи и того телефонного звонка. Мне стало так страшно, что у меня похолодели и отнялись ноги. И я чувствовал потом это оледенение всякий раз, когда вспоминал, что мы создали тебя и принесли в этот ничего не подозревающий мир.

И я точно знаю, когда пришла твоя ненависть к нам. Когда я сжег это твое гнездо. Я до сих не могу вспомнить без омерзения это место, его запах, эти непонятные вещи, которые встретились по пути к нему. Я до сих пор считаю, что ты осквернил наш сад своим черным домом. Я не буду оправдываться и пытаться объяснить, что я испытывал к этому гнездовищу. Могу лишь сказать, что даже перед сегодняшним неизбежным рассветом я не смог бы удержать себя от этого костра. Я знаю, что это было твоим местом силы. Где ты не просто спал и жил, но и очень быстро рос и становился сильнее. И думаю, ты чувствовал себя менее одиноким там. И кстати, все что я знаю о тебе, это только это место. Но в той же степени для нас, обычных людей, это место было черной дырой, из которой шел неимоверно мерзкий и токсичный запах. Не в физическом плане, а энергетически. Я чувствовал, что единственное доступное мне средство зашить эту дырку и закрыть этот вход — это сжечь его дотла. Я до сих пор не могу сказать тебе, что мне жаль, что я вытравил твое гнездо и лишил тебя дома. Но, думаю, мне жаль, что ты возненавидел нас и увидел, какие мы разные.

Мне казалось, я горд и силен. Я верил, что я правильный мужчина, который поступает так, как должен поступать честный и сильный человек. Я работал, никогда не врал, не обманывал, был с одной женщиной всю жизнь, я люблю ее больше своей жизни. Ты родился из нашей любви, но что пошло не так, мне неизвестно. Мне не под силу было принять тебя таким, какой ты есть, и я начал врать тебе, и ей, и самому себе. Когда мы купили тебе билет в ту школу, КОГДА Я уговорил твою маму и купил этот билет, то он был в один конец, и мы это знали. Я не хотел тебя в этом доме. Не хотел видеть, как ты забираешь все ее силы и молодость своим присутствием. Мне не по силам было заставить себя попрощаться или сказать тебе правду, чтобы ты, мой сын, мог выбрать, остаться тебе или уехать. Мне казалось, я не могу умолять никого из гордости и из идеи, что там будет лучше для тебя. На самом же деле, и я знаю это теперь, дело как раз было в том, что я просто никогда не любил тебя. Или, если быть совсем честным, я любил, но самую малость, тот короткий момент, пока ты лежал, свернувшись на руках своей матери, пока ты не начал ползать и издавать звуки и пока не выросли первые зубы. Я знаю, что не бывает никакой гордости в любви, потому что сейчас я умоляю тебя. Приезжай в наш дом и спаси свою мать. Ей осталось жить несколько дней. Она уже не слышит и не узнает меня, она совершенно почернела и по частицам пропадает из этого тела. Это продолжается год, и мне сказали принять этот рассвет, после которого ее хрупкая связка с этим телом окончательно разорвется. Если она умрет, то это навсегда, это не как у тебя.

Тем утром, когда она увидела, как ты скрылся в листве яблони, она попросила меня никогда не обращаться к твоим способностям, чтобы это ни значило для нее или для меня. Она будто увидела то, что недоступно моему взгляду. Что твои силы прокляты для этой земли. И я готов переступить свое обещание, лишь бы ты вернулся в наш дом для ее спасения. Без нее невозможно, весь этот мир не может быть без нее. Я согласен на любые жертвы, на любые изменения, но спаси ее. Вспомни, она дала тебе жизнь, ты обязан ей хотя бы за это. Я умоляю тебя на коленях. Спаси ее. Я знаю, что ты можешь. Я умоляю и сделаю все, что ты можешь потребовать. Я не могу печатать дальше, мои силы заканчиваются, я совершенно сломлен. Я использую автокоррекцию в эти последние часы, чтобы убрать следы моего отчаянья и чтобы ты мог прочитать все правильно. Почти рассвет. Приезжай! Я буду на пороге, я буду ждать тебя. Я буду верить.

Вечно твой, отец,

07:23

5 мая 2023 года

Анастасия Романова. Катюха

Ветер трепыхал косынку Катюхи, дёргал за юбку и щекотал шею. Отмахиваясь от него, словно от назойливой пчелы, она ругалась вслух, поправляла косынку и одёргивала платье. День начался.

Местные относились к ней с любовью, отвечали без злобы и жалости.

— Некрасивая ты сегодня, Нюрка, — говорила она, завидев бабушку у подъезда.

— Отчегось, Катенька? — спрашивала смуглая, словно вылепленная из глины старушка, улыбаясь.

— Да некрасивая, я те говорю! Платок где твой тот, белый-та? Вот его надень, и буду тебя любить, а пока не-кра-си-вая! Всё! — отвечала Катя, щёлкая замок подсобки и выкатывая тележку с бидонами.

Широкобёдрая, неизменно в платье, переднике и калошах на белый носок, она катила тележку вдоль дома и громко здоровалась с проходящими. Ребёнок, запертый в теле женщины.

Катюхина мать, совсем не строгая, с яркими, словно голубые стекляшки, глазами, давно уже не замечающая диагнозов дочери, научила её ухаживать за коровами и доить их. Широко улыбаясь жизни, каждое утро Катюха шла в коровник к своим гудящим, словно подводная сирена, животным.

— Тя как зовут? Меня — Катюха! — спрашивала она местного учителя останавливая свою тележку.

— Да что же ты, красавица моя, забыла меня снова? — отвечал он ей, поправляя очки.

— Да ну чо? Катюха я, Катюха! Хош конфетку? Не пойду за тебя замуж, и не проси. Пока! — отвечала она, невпопад гоготала, вытирая руки о передник, бралась за ручку тележки и двигалась дальше.

Так и проходило лето, пока однажды в дождливый, будто обиженный тёплыми днями день не проезжали мимо деревенские. Прячась в своей кряхтливой, побитой ржавчиной машине и не жалея её, гнали по дороге.

Ветер, хмурив небо, гнал тучи, ветки деревьев хлестали крыши магазинов. Завидев Катюху, медленно катившую свою тележку с бидонами молока, машина резко затормозила.

— Слышь, чо везёшь? Тебе говорю, глухая! — проорал самый некрасивый из них. Высунув в открытое окно свое сплюснутое, как дыня, лицо, он схватил Катюху за платье.

— Ты дурак? Я — Катюха! — гоготала она, одергивая из рук незнакомца платье. — А чё это у тя зуб поломанный? Этот, что ль, тебе в голову дал? — добавила она показывая пальцем в водителя.

Разорвавшись оскорблениями, юнец выскочил из машины и дал пощёчину Катюхе. Горящий гневом, он схватил бидон и вылил молоко, призывая приятелей в помощь.

Катя кричала.

Ветер отодвинул занавес туч, открыл молочно-розовый закат и уснул. На окраине совхоза стояла машина с распахнутыми дверями. Разбитые, чтобы никого больше не защитить, стёкла крошкой укрывали чей-то ботинок, по бокам свисали, словно на тонких нитках, зеркала. В машине никого не было.

Ксения Суздаль. По деревенской дороге

В детстве вот так идёшь по родной деревне — лето, зелень, ослепительно яркое солнце… Всё наполнено светом, радостью и чем-то бесконечно добрым.

— Ой, а чья это красавица идёт, — спросит какой-нибудь деревенский дядька — да, например, дядь Вася. Большой, здоровый, круглолицый, с широкой улыбкой.

И ты так застенчиво:

— Тони и Игоря…

А он всё посмеивается, хвалит, мол, красавица, я тебя вот такую ещё помню, а уже вон… Про папу спрашивает, как дела у него, дома ли. И ты отвечаешь охотно, так хорошо улыбается добрый дядь Вася.

Идёшь дальше — ой-ой, а вот здесь нужно побыстрее, пока не увидела ведьма — высокая и худая старуха. Страшная до жути! Как только проходишь мимо её дома, она, завидев тебя в распахнутое окно, выбегает, больно дёргает за косу и визжит:

— Расти коса до пояса!

И сегодня попадаешься — идёшь, утираешь слёзы. Навстречу — Петька. Тоже очень-очень странный. Смуглый, всё лицо в чёрной щетине, с какими-то неправильно длинными руками и ногами. Тащит на верёвке жестянки, машет тебе рукой и кричит:

— А-и-и-и! А-и-и-и!

Втягиваешь голову в плечи, стараешься незаметно проскользнуть — ну его! Спасает от Петьки тёть Валя. Она идёт в гости к маме с гостинцами — поспевшей малиной на варенье. Улыбается, спрашивает что-то, ягоды тянет. Жуёшь сочную малину — главное, немытую, так вкуснее. И идёшь под ослепительно ярким солнцем…

…и всё наполнено душным липким светом. Тащишь сумку с книгами и конспектами — сессия сама себя не подготовит. Облачное небо и мутная зелень, покрытая пылью с деревенской дороги.

— Ой, а ты чьих-то будешь? Игорева дочка, что ли?

Угукаешь, отводишь глаза — только дяди Васи не хватало. И вся эта бесконечная лицемерная песня про красавицу и «вот такой помню».

— А как батька, дома? — и посмеивается.

Зло, с прищуром. Знает, что отец снова пьёт, что маму вчера поколотил. Сам ведь продал ему самогон. Мерзко.

Спешишь дальше, киваешь головой худенькой старушке. Она сидит на лавочке, тихонько улыбается. Как же её зовут?

Подсаживаешься к ней в тень, узнаёт тебя. Смотрит на твои коротко подстриженные волосы и всё качает головой — такая коса была! Улыбаешься, киваешь. Жалко её отчего-то. Маленькая такая, хрупкая — говорят, болеет.

Мимо пробегает Петька — совсем уже взрослый, но с такими же длинными руками и ногами. Почти тридцатилетний глухонемой парень с жестянками на верёвке. Верёвке, которая навсегда привязала его к этому месту.

Машет тебе рукой и кричит:

— А-и-и-и! — здоровается.

И ты ему в ответ машешь рукой и кричишь:

— А-и-и-и!

Петька улыбается — любит вежливых людей — и несётся дальше.

Доходишь, наконец, до дома. У самой калитки нагоняет тёть Валя. Она всё такая же — улыбается, шоколадку тянет. Спрашивает что-то, а ты жуёшь шоколадку и смотришь на ослепительно яркое солнце. Почти такое же, как в детстве.

Анжела Федосеева. Место силы

Каждый день я выхожу в дурацкий двор на дурацкую прогулку, предположительно полезную для моего дурацкого физического и дурацкого психологического здоровья. Рекомендовано проводить на свежем воздухе хотя бы двадцать минут в день. За двадцать минут можно успеть сделать семь кругов по двору, если не торопиться. Но обычно я прохожу десять — будто если быстрее ходить, быстрее пройдут эти дурацкие двадцать минут. Кажется, сегодня кругов будет одиннадцать, а то и двенадцать: идет дождь и, видимо, заканчиваться не собирается. Черное, дырка, черное, дырка… Дворовый забор как олицетворение моей жизни — белого не видно. Двадцать минут все никак не хотят кончаться. Массивные ворота недружелюбно выпирают на меня все больше и больше по мере приближения, высокомерно навязывая границы дозволенного. Назло мнимой власти забора усилием воли я берусь за холодную, склизкую от дождя ручку двери и дергаю на себя.

Ворота противно скрипят, но выпускают меня в не-полосатое. Я змейкой прохожусь между фонарными столбами, не утруждая себя обходить при этом и лужи. Мокрый тротуар сверкает гламурными блестками под полосками света. Стихия захватывает пространство: шорох ботинок заглушают капли дождя, а запах асфальта перебивается намокшими листьями деревьев. Небо почти такого же цвета, как и дорога. На фоне стены — тоже серой — яркое пятно оранжевой куртки охранника. Каждую затяжку он прикрывает глаза, а выдыхая дым поднимает голову к небу. Я вытираю воду с лица и долго трясу рукой, избавляясь от неприятной мокрости.

К охраннику подбегает девочка в неоново-желтом дождевике, под стать охраннику, и громко что-то кричит, размахивая рукавами, как крылышками. Капюшон оторван, и дождь затекает девочке за шиворот, отчего она подскакивает и дергает плечами. Я не очень люблю детей, но с этой девчонкой-цыпленком, я думаю, у нас есть что-то общее. Она убегает, и мне снова открывается вид на охранника. Желание курить пересиливает нежелание коммуникации, и я медленно двигаюсь в его направлении.

— У вас сигаретки не будет? — нарочито небрежно обращаюсь к охраннику.

Он молча протягивает мне открытую пачку, я беру одну сигарету и так же молча на него смотрю. Он достает зажигалку.

— Ты с какой стороны пришла? — Легко перейдя на ты, он подкуривает мне сигарету.

— С той. — Я указываю взмахом руки в сторону ворот.

— С северной, значит. — Он многозначительно кивает. — Хорошо, что не с западной.

— Какая вообще разница? — Я чувствую потребность защитить свою северную сторону, хотя даже не уверена, что она северная. — А вы с какой стороны пришли?

— Я — со стороны света. — Охранник тушит окурок, подставив его каплям дождя.

— Ну, и с какой?

Если это шутка, то она затянулась.

— Со стороны света, — повторяет охранник. — Хочешь, покажу?

Обычно так и начинаются все истории про маньяков — я-то знаю, я прочитала все книги и посмотрела все фильмы по этой теме.

— Не бойся, я не маньяк. — Он усмехнулся и выбросил окурок. — Пойдем, это на пять минут.

Уж если наш охранник окажется маньяком, значит, это судьба. А у меня как раз осталось пять минут из двадцати. Я сую руки в карманы и смотрю на него в ожидании. Он улыбается и поворачивает куда-то в сторону.

В нашем человейнике сложно разобраться даже тем, кто давно здесь живет. Слева и справа такие же черно-дырчатые ворота, как и в моем дворе. Повсюду фонарные столбы и аккуратные мусорные контейнеры для стекла, металла и бумаги. Я начинаю понимать, что плохо представляю дорогу обратно. И вообще плохо представляю, куда мы идем. Видимо, охранник давно изучил все закоулки и очень уверенно ведет нас в очень конкретное место. Мы проходим подземную парковку, маникюрный салон, табачную лавку и несчетное количество решетчатых ворот. Ощущение лабиринта усиливается нависающими над нами бесконечными башнями. В том месте, где, вроде бы, наш жилой комплекс уже заканчивается, охранник открывает дверь на углу здания, которую я даже не заметила. Внутри темно, но он — конечно же — знает, где включается свет.

— Почти пришли, — говорит охранник и нажимает кнопку грузового лифта.

Лифт медленно поднимается вверх. Охранник смотрит в потолок, на помаргивающие люминесцентные лампы. Я разглядываю пол, наши ботинки и натекшую с них грязноватую лужу.

На выходе из лифта на нас обрушивается лавина ярчайшего света, теплого, а не холодного, в отличие от мучительно белых ламп в лифте. Свет будто бы проникает в меня, растекаясь внутри тающим сливочным маслом. Я подхожу ближе к охраннику и вижу то, на что он смотрит. Солнце. Огромное, заслоняющее все пространство, теплое и всепоглощающее, как что-то из далекого детства. Окутанная солнечным светом, я поднимаю глаза к небу, чистому, будто дождя никогда не было. С нашей высоты не видно, что там внизу — может, и правда, дождь уже закончился. Вместо двадцати минут прошло тридцать пять, но теперь мне не так уж и сильно хочется домой.

— Ты не против, если я буду сюда приходить иногда? — Я тихонько трогаю охранника за рукав его нагревшейся куртки.

Анна Христочевская. Еще не вечер

Не люблю словосочетание — «место силы». Место силы, вместо силы, съела вилы, закусила… Нет, что-то не то в нём, чисто фонетически, душа протестует против звучания — оттого и смысл ускользает, не даётся мне. К тому же тут ещё и вопросы терминологии: а что есть сила, где ей место? В голове уже крутится готовое: сила есть — ума… А ведь ежели сильно подумать (умом?), то так оно и есть: чтобы ощутить что-то своим, родным, любимым — ума-то как раз и не надо, он тут ни при чём, без него даже удобнее. Потому что ум — он будет зудеть, напоминать о том, что пора ехать, сейчас упустишь последнюю электричку, а тебе завтра рано вставать, а ещё далеко ехать, и ты не дома, а в гостях, а ещё… Главное — всякий раз забываешь, какой кнопочкой отключается это занудство, и выходит — как тогда, на берегу Оки… Жара была, август, летние душистые травы, просторы несусветные, если за что и цеплялся глаз, так разве что за макушки деревьев, и то случайно: они там, внизу, у самой реки, а ты, сидя на земле под берёзой, словно паришь над всем этим летом — первым взрослым летом, в котором уже случилось поступление в институт, и впереди… (впереди, всего через пару дней, случились лебеди и танки — они убедились, что мы уже дома, в Москве, и на другое же утро начали вытанцовывать). Но это было потом. А тогда, на Оке, было всё, — всё, кроме — свободы. Свободы, которой надо было бы надышаться на гречишном поле, наглядеться бы на которую — с самой макушки того холма по-над рекой, и впитать её всю, унести с собой, в себе… Свобода стояла совсем рядом, осторожно трогала за плечо, мол, вот она я, но мы обе с ней ещё стеснялись друг друга. Наша дружба ещё только начиналась, а на «ты» мы с ней перешли гораздо позже, из 90-х выбрались уже в обнимку и с тех пор боимся расстаться — так и ползём дальше, пригибаясь, врастая в местность, вцепившись друг в друга, в моменты передышки окидывая окрестности боевым взглядом котёнка — мол, а вот кому лллапой в глллаз?! Да, да, да, не лихие они, они — свободные, и они у меня были, и я у них была, я помню их, и они меня помнят, мои девяностые, — помнят маленькую испуганную девчонку, вчерашнюю студентку, на которую вдруг свалился собственный огромный заработок… Нынешние не выпускники даже, а студенты, узнав его размер, презрительно передёрнут плечами, а я гордо вскину голову в ответ: да что вы знаете, салаги, что вы знаете о моей юности, о моих девяностых, о наших надеждах и наших обломах, что вы знаете о кошке, спавшей за стеклянной витриной магазина и бывшей единственным украшением той витрины, что вы знаете о первой и последней шубе, купленной на заработанные — заработанные, а не полученные! — деньги, что вы знаете о маленькой фирмочке в тараканном подвале, приютившей после года безработицы… Вы никогда не поймёте, с каким упоением мы скупали книжки в магазинах, как глотали их, успевая смаковать при этом текст, вы не поймёте, что такое — Нотр-Дам на фоне синющего неба, настоящий Нотр-Дам, не тот, что в мюзикле (да и моды на мюзиклы ещё не было тогда!), и не поверите, что лучшая ингаляция при жестокой простуде — парижский неповторимый воздух… неповторимый, ибо давно уже нет его, моего Парижа, как нет моей Пресни, моей старой Москвы, нет многих дорогих мне людей, — но все они — и города, и люди, — живы, они со мной, они в моей памяти, доковидной ещё, крепкой и надёжной моей памяти… Эх, салаги, салаги вы зелёные… Да, пусть я никто по сравнению с вами, неудачница, кочерыжка древняя в возрасте «стоканежывут», — откуда вам знать, что я моложе вас, я сильнее вас, потому что все ваши «места силы» не стоят ровным счётом ничего против моего времени силы, против моей свободы, которую не отнять никому, потому что не отнять! «Времена не выбирают — в них живут». Оборву-ка я цитату на этом месте. Ибо ещё не вечер.

Екатерина Чиркова. Мая сигарета

Я начала курить. Уже в потемках я спускаюсь к беседке — она там, в углу участка, в кустах сирени и жасмина. Прохладненько! Кусты еще голые — только немножко листиков, они отсвечивают под луной. Я залезаю в кресло-гнездо — такое, знаете, подвесное, — закуриваю и смотрю на лес. Вокруг меня темнота, черный прозрачный воздух холодит мою коротко бритую голову. Будем честны — мне нужен специальный предлог, чтобы лишний раз выйти из дома, даже ночью. Я редко выхожу, а еще год назад, пока училась в девятом — совсем не выходила. Учусь я дистанционно, как можно догадаться.

Сигарета обжигает и щекочет — вообще-то, ощущения не очень. Но ничто не сравнится с этим чувством — собственного мира вокруг тебя. И никого. Понятно, это иллюзия. Но она прекрасна.

Я рассказала маме, что начала курить. Мама окей с этим. И папа — тоже. Моим родителям многое окей из того, с чем обычные родители борются и что запрещают. Мне почти ничего не запрещают. Правда, будем честны, я всегда была золотым ребенком. Не баловалась и не скандалила в ранние годы, лучше всех училась в школе. Часами могла сидеть, уставившись в одну точку — в голове у меня чего только не происходило тем временем, кто только со мной не говорил. Но никаких проблем это не доставляло. Собственно, я никому об этом и не говорила — а зачем? И в школе все было окей — до того момента, как вдруг я оказалась одна против своры одноклассников, которые орали, ржали и бросали в меня объедками своих завтраков, башмаками и всяким мусором. Запустив в их толпу стул, я спаслась, бежала бегом до самого дома. Это повторилось, потом снова. Вскоре родители перевели меня на дистанционное обучение. Подростки — это страшные люди. Только недавно меня перестало накрывать холодным потом при виде подростков, когда мы с мамой ездим в магазин или она берет меня с собой в фитнес-клуб.

Вообще, за прошедший год я стала спокойнее. Иногда хожу на прогулки с собакой в лес. А еще — в музей, мне нравятся музеи — это красиво, там тихо и мало людей. Недавно мы пошли с мамой и с сестрой (у меня есть младшая сестра) в океанариум. Сначала было классно — днем в будний день народу было не так много, мне жутко понравились огромные стены с синей водой, подсвеченные лампами, медленные рыбы. Но потом я расстроилась и даже вступила в диалог со смотрительницей — обычно я стараюсь ни с кем не говорить, мне это трудно. И страшно. Но тут в одном из аквариумов рыбы были совсем больные. Их, наверное, неправильно кормят. Это недопустимо, это очень плохо, так нельзя. Но смотрительница меня не поняла, смотрела и хлопала глазами, а потом развернулась и ушла.

Я люблю животных, особенно рыб и пресмыкающихся. Они красивые, молчат и не подличают никогда. Вы знаете, что продолжительность жизни некоторых змей в домашних условиях сорок лет? У меня живет королевский питон. Мне подарила его подруга — у меня есть одна подруга, мы дружим с детского сада. Питона зовут Глаша, это совсем молодая змея. Смотреть на нее — одно удовольствие, она так и переливается, и движения у нее такие невероятно элегантные. Мама, конечно, была немного в шоке, когда я сказала, что хочу завести змею. Но ведь она живет в моей комнате, а туда все равно никто не заходит, я не разрешаю. Ну, кроме мамы — иногда, если она хочет.

Когда моя Глаша помрет, я буду уже жутко старая, мне будет где-то пятьдесят шесть лет. А может, я и не проживу столько. Мама иногда почему-то так говорит — что я не проживу долго. Это шутка, или она правда так думает — я не знаю. Иногда мне кажется, что я уже старая, и бремя жизни для меня слишком тяжело.

Я сижу в своем гнезде в беседке и ни о чем не думаю, и, конечно, упаси бог, не мечтаю о будущем. Я просто смотрю на лес, ощущаю гортанью и небом противную сигарету — и мне хорошо.