Дождь начался в пятницу вечером, когда они под редкими фонарями, осторожно ступая по брусчатке, возвращались домой из кирхи, и лил, не переставая, до воскресенья.

Инна приехала в Выборг на пятичасовом экспрессе, отец встретил ее, и прямо с вокзала они отправились в кирху на концерт. Выступал, как обычно, маленький финский хор: трое застенчивых низкоголосых мужчин и двенадцать пожилых сопрано. Состав сам по себе не сулил ничего хорошего, а тут еще целый час барокко!

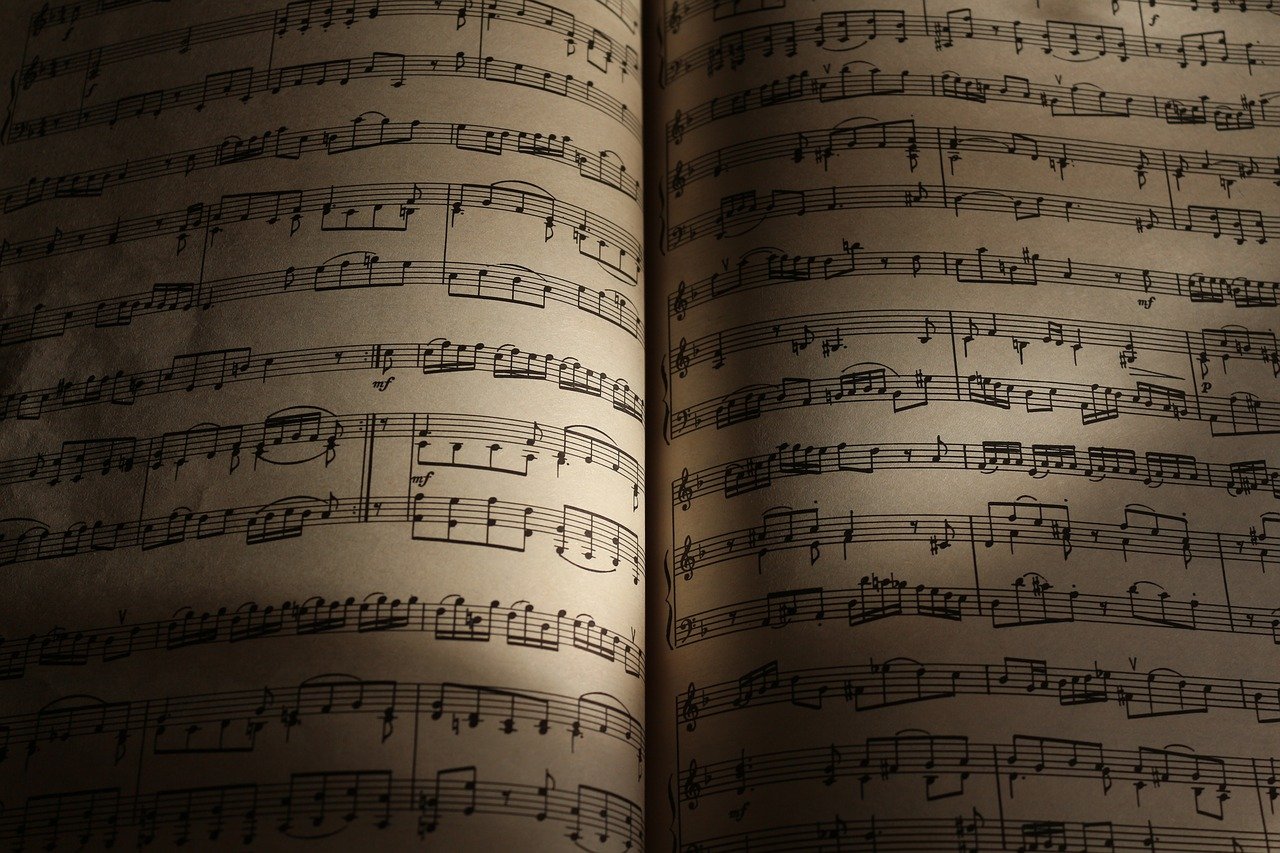

Сюда приезжали только такие вот маленькие финские хоры. Хотя в афишах значились мессы и оратории, программы были составлены из хорошо известных публике коротких фрагментов. Она ни разу не видела у хормейстеров приличной партитуры, всегда только какие-то хлипкие папочки с потрепанными листками. Ноты на некоторых листках были написаны от руки. У нее и то папка выглядела солиднее.

На бис полагался Гендель. Как можно выступать в кирхе и не спеть «Аллилуйю»?

Отцу эта самодеятельность очень нравилась. Он почувствовал вдруг свои суомские корни и теперь любил все финское. После каждого концерта отец ждал, что Инна похвалит артистов если не за талант, так хотя бы за усердие, и в этот раз она их наконец похвалила. Не только для того, чтобы сделать приятное отцу. Просто обошлось без Генделя, и за это она была милым певчим по-настоящему благодарна.

Следующие два дня провели дома, выходили только во двор погулять с собакой. В остальное время каждый занимался своими делами, ближе к ночи садились пить чай. Говорили об Антоне. О конкурсе и всей этой фантасмагории с Гран-при, о нелепом восторге, в который впал не только сам мальчик, но и они, двое взрослых дураков. После конкурса Антон носился с идеей уехать куда-нибудь поучиться, и им тогда казалось, что это возможно. Лето он потратил впустую: целый месяц перелетал из города в город, прослушивался черт знает где и черт знает у кого. Никуда не поступил. Зачем-то понесло его под конец в Амстердам, где вроде бы и прослушивания никакого не намечалось. Почти вся премия ушла на этот безумный вояж. Наивность и самонадеянность — вот все, что нужно молодому человеку для крупного проигрыша.

В воскресенье после вечерней прогулки отец сказал ей:

— Забирай-ка Ларса завтра с собой в Питер. Не могу больше, не справляюсь. Ему с вами лучше будет.

— А нам с ним? — спросила Инна. — Когда я буду собакой заниматься?

— Антон поможет.

— При чем тут Антон? Не будет же он вечно дома торчать. Сядет в оркестр какой-нибудь, может, в другой город придется уехать…

— Так ты его и отпустишь! В другой город — смешно! Вот я тебя сразу отпустил.

— Из Выборга в Питер?

Отец не слушал:

— Ты же рада, что он не поступил! А если бы и получилось у него, что с того? Еще не факт, что отпустила бы.

***

В половине восьмого утра они вышли из дома — маленькая неприметная женщина с дорожной сумкой и терракотовая собака. Спустились на набережную и двинулись в сторону вокзала. Ларс шагал тяжело, медленно, иногда оглядывался: кто там сзади? Потом вдруг лег у одной из скамеек и ни в какую не хотел подниматься.

— Давай, рыжий, вставай! Вернешься ты еще сюда. Вставай, опоздаем!

Главное, успеть на восьмичасовую электричку. В половине одиннадцатого они будут на Финляндском, а потом трамваем почти до самого дома. Долго, зато спокойно. Трамваи в это время ходят полупустые.

Когда они вышли на перрон, электричка уже стояла. Она выбрала вагон, где было поменьше людей. Ларс улегся у ее ног и затих, погрузился в беспробудную меланхолию.

Как только проехали Кирилловское, позвонил отец.

— На электричку успели?

— Успели, папа, успели.

— Ты у меня книгу забыла.

— Ничего, ноты полистаю.

— Антон не звонил тебе?

— В девять утра?! — Она засмеялась. — Папа!

Забыла книгу. Немудрено, за выходные ни разу не открыла. Биография Генделя. Как всегда, отдельная глава о «Мессии». «Дорогой Инне Валентиновне от выпускников». Лучше бы партитуру подарили.

Студенткой она несколько раз просматривала в библиотеке факсимиле одного старого издания. Редкий том. Сладко пахнущий, громадный и очень тяжелый, с желтоватой бумагой, гибким кожаным переплетом. Полный рукописный вариант. Миллионы темно-коричневых мелких ноток, неровностью формы напоминающих речной жемчуг. Иногда текст казался очень простым, настолько, что его мог бы считать с листа и ребенок. Иногда он становился путаным, невыносимо сложным. В этих нотах было столько движения — упругого, ровно пульсирующего. Вдруг начинались скачки вверх-вниз, сбивалось дыхание, и движение обрывалось. Пауза светилась пустым желтым пятном. Инне особенно нравилось, что каждый раз, когда движение запускалось вновь, рисунок партитуры необратимо менялся. Ей становилось от этого одновременно страшно и радостно.

Звонок. Снова отец.

— Как там Ларс?

— Ларс — никакой. Лежит с открытыми глазами, меня игнорирует.

— Ясно. Не надо было его сейчас увозить. Кто ж знал?.. Ничего, Антона увидит, обрадуется. Не звонил он тебе еще?

— Папа, ты серьезно? Хорошо, если он проснется к нашему приезду.

Не звонил ли Антон? В девять утра. А в девять тридцать? Папа, папа, надо чаще с внуком встречаться!

На вокзале Ларс разнервничался. Да и ей стало не по себе. Внезапно обрушившаяся на них какофония, люди, несколькими потоками, хлынувшие из электричек и слившиеся у стеклянных дверей в плотную, с трудом шевелящуюся толпу, неизбежный и опасный рывок через турникет.

Зато трамвай оправдал ожидания. Пустой, тихий, с мягким ходом. Инна приоткрыла окошки над своим сиденьем и напротив, чтобы сквозняк выдул навязчивый вагонный душок, которым все еще тянуло от них с Ларсом.

Позвонил Антон.

— Ну что, где вы там?

— Уже рядом, — ответила она, не заметив этого «вы», — а я Ларика везу…

— Да, знаю я, дед сказал. Ладно. Жду вас.

Когда подходили к дому, Инна увидела, что окно на кухне открыто. Сын стоял, облокотившись на подоконник, и разговаривал с кем-то по телефону.

Издали его можно было перепутать с дедом. Светлые волосы на солнце казались седыми. Теперь он собирал их в пучок на макушке (к счастью, дед до такого пока не додумался), но с этой нелепой прической выглядел почему-то взрослее. Антон вообще стал другим после поездки, или, вернее, остался другим. Как будто все еще сохранял напряжение и не собирался возвращаться к обычной своей жизни, смирившись с тем, что ничего в ней не изменится.

Заметив ее и Ларса, он помахал свободной рукой и сразу же прекратил разговор.

***

Инна пришла в зал минут на десять раньше, села в дальнем ряду, чтобы пролистать ноты. Рахманинов на семи страничках, Гендель — на четырех. Но сосредоточиться так и не смогла. В голове прокручивался утренний разговор.

Сидели на кухне, Антон, гладил Ларса обеими руками по рыжим бокам и повторял с дурацким счастливым смехом:

— Меня взяли, ты понимаешь?! Я поступил! Меня взяли!…

Как пьяный. Она тоже смеялась, ненадолго заразившись от него этим счастьем.

Потом она кричала, а сын оправдывался.

— Вранье! Целый месяц — одно вранье!

— Хотел, чтобы наверняка. Чтобы вы с дедом зря не дергались.

— А мы как раз дергались! Мы все это время знаешь, как дергались?

— Они мне сразу сказали, мол, вы поступили, но подтверждение — только в сентябре.

— И деду первому рассказал, да?

— Я сам не верил! До сегодняшнего утра…

— Почему деду?

— Знаешь, как он обрадовался?

— Обрадовался! А если с ним случится что-нибудь? Со мной-то ничего случиться не может, в этом ты уверен.

— Мама, это всего на два года!

— Думаешь, он просто так к нам собаку отправил? Кто мне помогать ухаживать за ним будет? Ларс?!

— И еще — каникулы… Я на Рождество приеду, это же совсем скоро…

Репетиция начиналась в четыре. Группа, как назло, явилась вовремя.

Инна подошла к сцене, посмотрела снизу на студентов, не узнавая. Поднялась по ступенькам. Что за дети? Никто не перешептывается, не переглядывается. Ясно, первый курс. На прошлой репетиции жевали слова, выпячивали губы, как верблюжата.

— Друзья мои, у нас полтора часа. Работаем только над Генделем!

Подняла руки, но они были как будто чужие. Она ничего не чувствовала. Какой, к черту, Гендель? Ладно, пускай…

Аллилуйя! Аллилуйя!

Что это, почему сопрано, как подорванные, унеслись от остальных на полтакта вперёд? И нельзя же сразу доводить до такого чудовищного фортиссимо!

Ей было всё равно, пусть орут.

Она же обрадовалась сначала. Она тоже этого хотела! Не верила, но хотела! А почему не верила? Такой талантливый! Ленивый, с придурью, но талантливый. Думала, сядет в приличный оркестр на дальний пульт — и хорошо? Не верила, значит, не хотела? Что она может ему дать? Нужно ехать, обязательно нужно ехать…

Дети пели в бешеном темпе. Где они уже? Ого!

King of Kings and Lord of Lords!

Неужели доорали до финала? Нет, ещё два раза по кругу. Ну, что за верблюжата? Ну, что это за lordoflords такой! Она же просила — четче артикуляцию!

Руки ожили, стали послушными и сразу заныли. Но боль не могла отвлечь от навязчивого голоса: «На два года, говоришь? Это тебе сейчас так кажется. Ты не вернёшься! Никто никогда не возвращается. Господи, как страшно, как же мне страшно!»

Боль растекалась от кистей к плечам и ползла дальше, подбираясь к затылку. И фортиссимо, казавшееся предельным, всё нарастало, и впору было взмолиться: «Дети, дети, зачем вы так громко?!..»

А почему бы и нет? Может, хоть они докричатся?

Аллилуйя! Аллилуйя! Алли-луй-я!

***

В прихожей рядом с ее неразобранной дорожной сумкой стоял отцовский рюкзак.

Дверь в комнату была закрыта. Антон разучивал что-то романтическое, надрывное.

Из кухни раздалось:

— Рыжий, целоваться!

Ларс выскочил ей навстречу, поднялся на задние лапы, облизал лицо, она только зажмуриться успела.

— К мальчику на подмогу? — спросила Инна, входя на кухню. — Зря, тяжелая артиллерия не понадобится.

— Ты о чем? Я за Ларсом. Погостил и хватит.

— Что значит — погостил? Зачем же было его мучить с утра?

— Ничего, зато смотри, сколько теперь радости! Тебе не до него. Антона надо собирать…

— Сам соберется. А проводить его ты не хочешь?

— Так это ж в пятницу!

— Останься, проводим вместе. Один раз не сходишь в свою кирху…

— Как же мы уместимся вчетвером?

— Как-нибудь.

— Ближе к зиме мы к тебе переедем. Да, рыжий?

Отец вышел в коридор, быстро и тихо собрался. Шикнул пару раз на Ларса. Замотал головой, когда Инна потянулась к выключателю.

Она вышла проводить их до трамвайной остановки. Ларс вился вокруг отца, то и дело тревожно поглядывая на нее. Быстро стемнело, пошел дождь.

— А почему он в Хельсинки не поехал? Не знаешь? — спросил отец. — Там бы тоже наверняка поступил. В нем же сразу корни чувствуются.

— При чем тут корни, папа?

— И к нам близко, совсем рядом.

— Вот потому и не поехал.

Когда она вернулась, Антон уже закончил играть и пил чай на кухне.

— А чего дед не зашел попрощаться?

— Не хотел отвлекать. Может, он в пятницу приедет.

— Хорошо бы. Подожди, не садись. Я привез тебе кое-что.

— Подарок?

— Можно и так сказать. Пойдем.

Они вошли в комнату. На столе в раскрытом футляре лежала скрипка, рядом с ней — большой прямоугольный сверток. Плотная бумага, аккуратные уголочки. Явно не Антон заворачивал.

Она взяла в руки сверток. Какой тяжелый! Нащупала ленточки скотча, осторожно отлепила их от бумаги.

— Думал, уже не найду.

Гибкий переплет, кожа слегка шершавая. Почему сразу не показал? Ждал, пока все решится?

— Все есть, а «Мессии» нет. Давно не переиздавали.

Она раскрыла том: желтоватые нотные листы, сладкий запах.

— Посоветовали одного букиниста, пришлось в Амстердам лететь. Ты бы видела его лавку! Сказал, что мне повезло — есть редкая партитура. Только мало кто может по ней петь.

Миллионы темно-коричневых пятнышек летели то ровно, то скачками, и их движение повторялось где-то внутри — упругое, пульсирующее, пока внезапно не оборвалось, пока не сбилось дыхание. Скачок вниз, вверх и больше никакой боли. Пауза. Пустота. Потом вместе с движением вернулась боль, но что-то изменилось необратимо, и стало так страшно, так радостно.