Январь 2021

Лаки

Литературный конкурс Гильдии словесников: Учителя

Литературный конкурс среди школьников: 2-6 классы

Литературный конкурс среди школьников: 7-8 классы

Литературный конкурс среди школьников: 9-11 классы

Медвежья лапа

Письмо богу

Слово произнесено

Стихотворения конкурса «Вижу текст»

Архип

Босоножки

В аду

Вечеринка с карликами

Вскользь

Глаз Давида

Девочки

Диалоги о рыбалке

Догхантер

Дорога Ады

Еще поживем

Желтая лошадка

Желтый пляж уходит в море

Запыленный чердак

Иголка

Казя-базя

Как вас зовут?

Китайские методы управления энтропией

Красная тесьма

Красное платье

Лидка

Махровая пуля

Перекресток

Подарок

Помогло

Понедельник

Портфель

Почему он так дышит?

Птица

Самопал

Солнышко

Успел

Хранительница

Эффект дикобраза

Василий-картонка

Дождливая неделя

Как мы с Колей играли в пиратов

Камнерез на колесиках

Крыска

Маковое поле

Мыши, Кристи и суицид

Побег

Приключения осьминога Паула

САНЁК

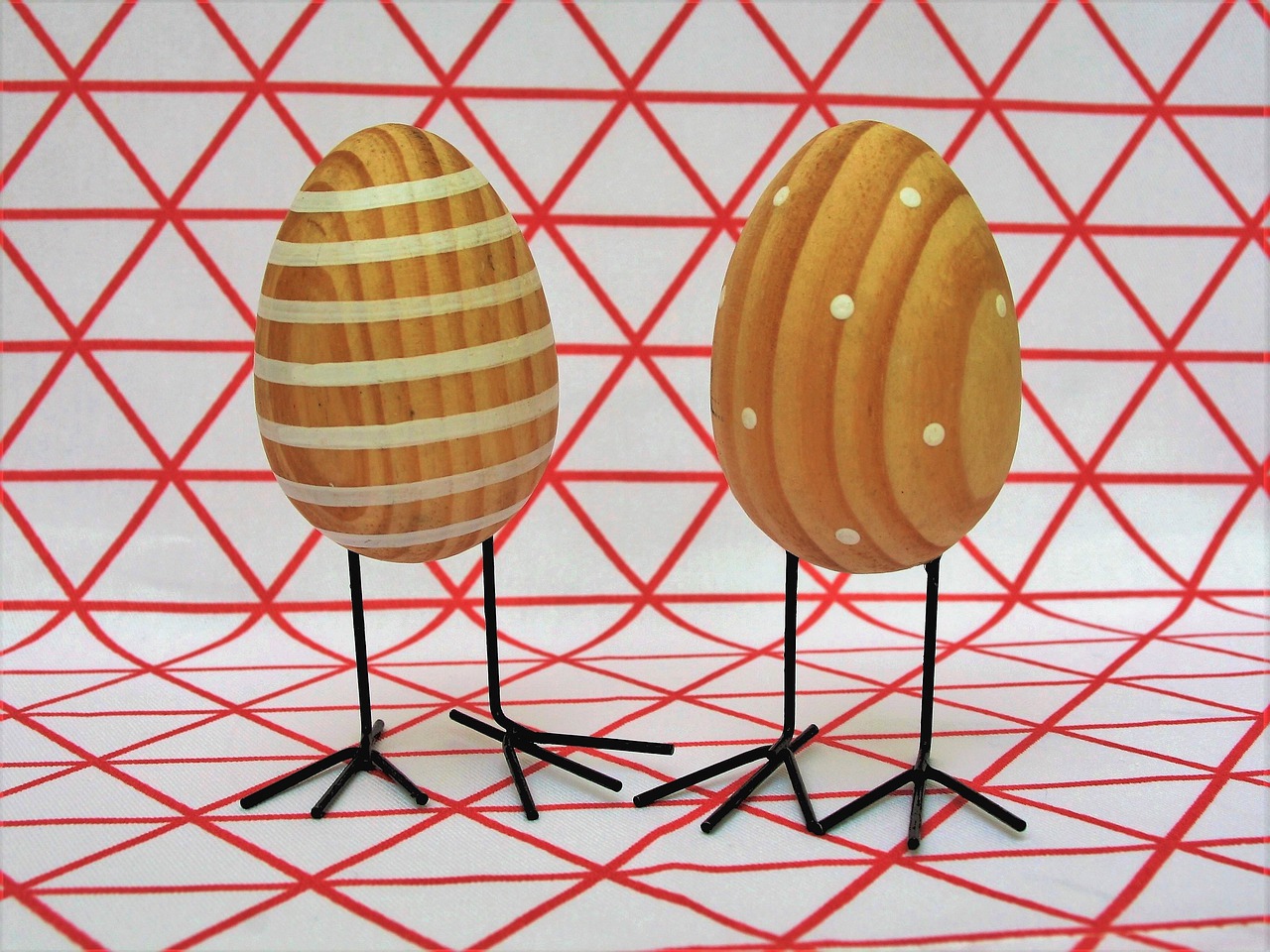

Сказки о тех, кто вылупляется из скорлупы

Скучно

Стены между нами

Стихи о кошках

Стихи о собаках

Чем могут быть интересны летающие шарики

Яблоко из Ведьминого сада

12 книг о писательстве

Иногда писатели на вопрос «Как написать книгу?» отвечают: «Садись и пиши!». Но если бы написать роман или сценарий для сериала было так просто, все бы уже стали писателями. Начинающим авторам может помешать неуверенность в своих силах, поверхностное знание индустрии или просто непонимание, как подступиться к книге. Дело тут не только в самом тексте.

Наши друзья и партнеры — издательство «Альпина Паблишер» — собрали 12 книг, в которых профессионалы делятся советами и практиками: как преодолеть блоки, кем вдохновляться, как работать на структурой и персонажами и как потом продать получившийся шедевр. Целая библиотека учебников для писателей и сценаристов. Для наших подписчиков действует промокод CWS15 на скидку 15%.

Начать писать

Классическое пособие Юргена Вольфа рассказывает об искусстве повествования и о том, как организовать свое время и довести произведение до конца. Вольф объясняет, как бороться с самыми частыми страхами, вроде боязни отказа, помогает найти свою нишу и начать писать. Ещё в книге он пишет о том, как справляться с критикой, бороться с отвлекающими факторами и продавать свое произведение. Иными словами это полное практическое руководство начинающего писателя.

Журналист Егор Апполонов написал, наверное, самый подробный гид по писательскому мастерству. В первой части книги вам предстоит пройти путь писателя: от создания романа до его издания. С чего начать работу, как преодолеть писательский блок, где брать идеи, темы, убедительных персонажей и как найти свой стиль. Вы узнаете о подводных камнях самиздата и особенностях работы с издательствами. Вторая часть книги — диалоги о ремесле с известными писателями, в которых они делятся своими советами и секретами мастерства.

Рассказать историю

Роберт Макки История на миллион долларов: Мастер-класс для сценаристов, писателей и не только

Писательство — умение рассказывать истории. Макки предлагает отказаться от обычных сюжетов и создать сильную драматическую структуру. Выбрать героя, найти событие, нарушающее порядок вещей, перейти к преодолению препятствий, довести дело до кризиса, показать, как герой решается на единственно верный шаг, а затем побеждает или проигрывает. Вы научитесь строить такие истории везде: от презентации до великого романа.

К. М. Уэйланд. Архитектура сюжета: Как создать запоминающуюся историю

Эта книга о структуре повествования — конструкции, на котором держится весь сюжет и все произведение. Такая конструкция помогает подступится к писательству, создать убедительные сюжеты и объемные характеры. Когда у вас есть структура, писать по ней проще простого.

Дэвид Говард, Эдвард Мабли, Фрэнк Даниэль Как работают над сценарием в Южной Калифорнии

Это учебник по предмету «Кинодраматургия» в Школе кинематографических искусств Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе, лучшей киношколе США. Книга посвящена двум основным: как определить, что история интересная, и как изложить ее интересно.

Все это применимо не только к кинофильмам, но и к сериалам, документальному кино, новостным сюжетам, спортивным трансляциям, ток-шоу и даже к концертам. Иными словами, хорошая история — основа любого текста.

Проработать персонажей

Кристофер Воглер. Путешествие писателя: Мифологические структуры в литературе и кино

В основе любой увлекательной истории лежит путешествие героя: внутреннее или внешнее. Кристофер Воглер написал учебник, который объясняет, зачем такое путешествие нужно и как его построить, чтобы читатель буквально телом чувствовал всё, что происходит в истории. Чтобы у него сжимало живот и перехватывало дыхание. В Голливуде книга стала классическим учебником по сценарному мастерству, у Воглера точно есть чему поучиться.

Роберт Макки. Диалог: Искусство слова для писателей, сценаристов и драматургов

Диалоги и речь героев — самое трудное в писательстве. Достаточно немного не угадать, и читатели почувствуют халтуру. Кажется, что научиться писать речь невозможно: это либо дано, либо нет. Роберт Макки рассказывает о диалогах вообще всё: на чем выстраивать структуру, как подбирать речь под персонажа и делать её живой. Ваши герои заговорят так, что каждый читатель им поверит.

Арка персонажа или героя — изменения, которые происходят в его жизни, и приводят его к цели. Например, трансформация Гарри Поттера от забитого мальчика, который не верит, что он избранный, до героя, который спасает целый мир. Если персонаж на протяжении истории не развивается, он не интересен. Если бы Поттер так и остался мальчиком под лестницей, он не смог бы победить Волдеморта. Умение выстроить арку персонажа — ключевой навык автора любого литературного произведения. О том, как это сделать и рассказывает Уэйланд в своей книге.

Кристофер Воглер, Дэвид Маккенн Memo: Секреты создания структуры и персонажей в сценарии

Кристофер Воглер и Дэвид Маккенн проанализировали более 40 000 сценариев самых разных жанров. Memo – один из множества описанных в книге методов анализа и работы над структурой повествования и персонажами. В книге разбираются подходы от характеров Теофраста и морфологии волшебной сказки русского филолога Владимира Проппа до авторских методик самих Воглера и Маккенна. К каждой главе авторы добавили практическое задание для тренировки, чтобы вы смогли отточить навык прямо по ходу чтения.

Лайош Эгри. Искусство Драматургии: Творческая интерпретация человеческих мотивов

Драматург и преподаватель Лайош Эгри уверен — необязательно быть гением, чтобы написать увлекательную пьесу для театральной постановки. Прежде всего, нужно найти идею — замысел, на котором будет строиться произведение. Лайош рассказывает, какую роль в действительности играют персонажи и почему они начинают «писать свой собственный сценарий», где черпать вдохновение и стоит ли писателю всецело полагаться на интуицию.

Вдохновиться опытом гениев

Ричард Коэн. Писать как Толстой: Техники, приемы и уловки великих писателей

Ричард Коэн — редактор и издатель. Для этой книги он собрал советы и секреты мастерства самых разных писателей. Лев Толстой, Марсель Пруст, Иэн Макьюэн, Джулиан Барнс и другие авторы станут вашими учителями. В книге Коэн рассказывает о том, как создавать сюжет, образы персонажей и диалоги; объясняет, кого стоит выбрать на роль рассказчика и почему для романа так важны ритм и ирония; учит, как редактировать собственные произведения. И все это с позиций гениев.

Продать произведение

Анна Гудкова Питчинг: Как представить и продать свою идею

Представьте, что вы написали киносценарий и попали в один лифт с Дэвидом Линчем. Вам нужно продать ему сценарий за две минуты, что будете говорить? В этой ситуации пригодится знание питчинга. Питчинг — презентация вашего проекта потенциальным инвесторам. Книга Анны Гудковой объясняет, как его освоить. Она научит разговаривать с большим миром и быть честным с самим собой, поможет отточить навыки soft skills, сделать первый шаг к работе мечты и не бояться идти навстречу новым возможностям. И, конечно, после прочтения вы сможете продать сценарий Линчу в лифте.

Алексей Олейников: «Проза — это работа, которая происходит в тебе постоянно»

Алексей Олейников — писатель, журналист, учитель, главный редактор журнала детской и подростковой литературы «Переплёт». Он автор полутора десятков книг, в том числе недавно вышедшего графического путеводителя по «Евгению Онегину». Весной Алексей проведет в Creative Writing School две новые мастерские для юных авторов — «Фэнтези: как вырастить мир» и «Осознанное чтение для подростков». Выпускающий редактор электронного журнала «Пашня» Юлия Виноградова и детский писатель Дарья Сафонова поговорили с Алексеем Олейниковым о школьной программе, пишущих подростках, фэнтэзи и комиксах.

Вы учились в МАИ, потом его оставили и пошли в Литературный институт. Как вы оцениваете свою учебу?

Все очень индивидуально. Мне лично моя «недоучеба» в МАИ сильно помогала, потому что я с тех пор не боюсь естественно-научных дисциплин, мне близки физика и математика, и я, когда преподаю, нередко использую метафоры не из гуманитарной области. Мне вообще кажется, что нет лишних знаний. Учил ли ты латынь или всю жизнь занимался исследованием беспозвоночных — так или иначе это отражается на тебе, на том, как ты думаешь, как воспринимаешь мир, на языке, которым ты пользуешься.

А литературное образование? Нужно ли вообще писателю его получать?

Давайте я так отвечу: а черт его знает. Писатель, в отличие от, допустим, учителя, инженера или программиста, — профессия не массовая. Что и как пишет человек, всегда уникально, это всегда продукт его внутренней жизни, его внутреннего мира. То есть любой писатель создает сам себя. Вряд ли Литинститут или другая учеба испортят хорошего писателя, а помочь ему могут. А вот если человек не писатель, у него нет этого призвания, то можно внушить ему ложные надежды. Хотя с другой стороны, кто сейчас вообще следит за жизнью писателей? Поэзия и писательство наконец-то стали частым делом, поэтому никто ни от кого ничего не требует.

Вы начинали как взрослый автор. Как в вашей жизни появилась детская литература?

Еще до поступления в Литинститут я писал мистические, фэнтезийные рассказы. Не сказать, чтобы они были взрослые. Я, наверное, всегда внутренне тяготел к подростковой литературе, даже не к детской. Как-то радио «Серебряный дождь» проводило конкурс короткого рассказа. Понятно, что я там ничего не выиграл, но конкурс оказался стартовой точкой — я решил написать рассказ, и он оказался детским. Появился герой, появился целый мир, основанный на моем детстве в Ставропольском крае. Из этого рассказа вырос сборник «Велькино детство», который лег в основу моего диплома в Литинституте. Потом эта книжка вышла в издательской программе Москвы и получила премию «Заветная мечта» в номинации «литературный дебют». С тех пор все и поехало.

Расширяйте свой стилистический диапазон, который позволит говорить разными языками

Радостно слышать такую историю, потому что мы в CWS проводим много литературных конкурсов и очень надеемся, что люди, которые в них не выигрывают, все же получают новый опыт, толчок для своего творчества. А как писателю, который пишет для детей или подростков, понять, что им будет интересно?

В мире семь миллиардов человек, то, что вы напишете, обязательно будет кому-то интересно. Мы, конечно, можем попробовать зайти в целевые фокус-группы, но все это мне кажется играми маркетологов. Мне кажется, способ один — если ты хочешь писать для подростков, надо просто чаще общаться с подростками. Надо наблюдать, регулярно слышать, как они разговаривают, чем интересуются, как двигаются, на чем катаются и так далее. Ты должен знать свою аудиторию. Подростки четко чувствуют фальшь, малейший сбой интонации, всякого рода подделку, но, как и все люди, любят хорошие истории. Если вы делаете хорошую историю с крепко собранным сюжетом, то любой человек включится. Пишите так, чтобы самим было интересно. Читайте максимально разные тексты. Это универсальный совет для всех — расширять свой стилистический диапазон, который позволит говорить разными языками, вставать на разные позиции и выстраивать сюжет тоже по-разному.

В конце января у вас начинается курс писательского мастерства для подростков «Фэнтези: как вырастить мир». Имеет ли смысл учить подростков писательскому мастерству?

Конечно, тем более, когда у подростка есть такой запрос. Я вижу детей, которые приходят, потому что им интересно, у них есть желание, но нет языка. Иногда у подростка есть формы, но они чужие, списанные из прочитанных ранее текстов. Один приходит за тем, что ему хочется научиться доводить истории до конца, потому что он начинает и бросает. Другой вязнет в описаниях и никак не может выстроить сюжет. Третий хочет писать фэнтези, но не знает, как. У четвертого не получаются короткие истории. Пятый приходит за философским объяснением, что происходит у него внутри. И все они могут собраться у меня на семинаре. Сказать, что у меня есть один рецепт на всех — большое лукавство. Поэт может выстрелить в девятнадцать лет, а писатель зреет долго, как сыр. Проза требует писанины, начитывания, обдумывания, споров, ошибок — это противная работа, которая в тебе происходит постоянно. В этом смысле хороший семинар дает сильный импульс для роста.

Насколько востребованы фантастика и фэнтези у детей?

У детей, которые читают, этот жанр традиционно востребован и из-за общей фантастичности сюжета, и в силу легкости вхождения в мир. Современные дети много играют и смотрят сериалы, аниме, где существуют те или иные фантастические допущения, поэтому они легко включаются в эти игры, им привычен этот язык. Мир условного Шекли им ближе, чем мир Бунина или Тургенева. Я, когда читал с детьми «Тарас Бульба», так и объяснял: представьте, что это фэнтези. И когда мы меняем оптику, выясняется, что ничего, можно и почитать. Я помню, что когда читал Крапивина в детстве, испытывал невероятную тоску по другим возможностям существования, по тому, что еще не случилось. Сейчас дети не так романтично настроены, но все равно их сознание гораздо более подвижное. Поэтому и фантастика, и фэнтези им, конечно, близки.

На что стоит обратить внимание автору, который хочет написать фантастический текст? Где стержень у этого жанра?

Это сюжет. Начать лучше с сюжетных рассказов, а потом уже можно подниматься к вершинам жанра. Неважно, что ты сочиняешь, нужно, чтобы это читалось интересно. Ты можешь брать двумя вещами: либо языком, либо сюжетом. Сюжетом брать легче, потому что язык долго нарабатывается, его надо начитывать, выписывать. А сюжет тянет за собой всю необходимую структуру мира и язык, он тебе скажет, когда можно ускорять темп, когда не задерживаться на описаниях, притормозить читателя, заставить его пожить в пространстве, которое ты создаешь.

В комиксе, графическом романе те же правила действуют?

Нет, в комиксе вообще все по-другому.

— Расскажите! У вас есть опыт создания графической новеллы в стихах «Соня из 7 буэээ».

Стихотворный комикс — особенный жанр, где первоочередным был стихотворный длинный нарратив, на который мы нарастили визуальную составляющую. А в классическом комиксе важнее всего сюжет, лихо закрученная история. Часто, когда комиксы рисуют сами художники, начинает хромать сценарная часть, сама история рассыпается, хотя нарисовано все может быть прекрасно. В комиксе ты, как писатель, говоришь не только словами, но и визуальным языком. Нужно найти художника, который понимает тебя, и выступать с ним соавтором, нужно, как режиссеру, выстраивать кадры, понимать, как та или иная сцена может быть отображена.

Недавно у вас вышло продолжение «Сони».

Да, Соня повзрослела, она девятиклассница, почти уже взрослый человек со сформировавшимся взглядом на мир, немножко лирическим, немножко саркастическим. Это история про человека, который уже прошел бетономешалку буллинга. Ее сильно беспокоит ОГЭ, появляется намек на первую любовь, здесь есть и очень мощный пацифистский заряд. Это другой человек и другая история — и по тональности, и по настроению, и по подаче.

Есть ли место комиксу в современной школьной программе?

Да, я периодически использую комикс, в том году брал «Я слон» Лены Ужиновой и Владимира Рудака. Это очень хороший комикс, стендап от лица инвалида. Я еще использовал комикс как методический прием: допустим, читали мы «Беовульфа», и я потом предлагал взять любую сцену и представить ее в виде комикса.

Надо отдать учителям право составлять программу по литературе

Сегодня у учителя в школе есть достаточно свободы на такие эксперименты?

Ты закрываешь дверь и волен говорить о чем угодно. Проблема в том, что у учителей нет сил, ресурсов и готовности узнавать что-то новое, потому что они завалены работой, адовым количеством нагрузки. В целом, никаких новых, инновационных и головокружительных подходов в преподавании литературы нет. Каждый учитель решает эту проблему по-своему, в меру своих сил ищет своих единомышленников, как, допустим, Гильдия словесников. Литература не входит в перечень обязательных предметов, как математика или русский, и в этом случае есть свобода. Мне сложно говорить однозначно об учителях государственных школ, потому что я работаю в частной, и там свободы намного больше. И я, конечно, не могу осуждать своих коллег, которые не готовы выходить за пределы учебного плана и обсуждать Дашевскую вместо «Мцыри», хотя и Дашевская, и Лермонтов прекрасные авторы.

Насколько вы сами включаете современный детлит в свою программу преподавания?

В некоторых классах включаю, в некоторых нет. Скорее, речь идет о том, что мне интереснее брать авторов, которые могут зацепить конкретно этот класс, конкретно этих ребят. Я часто использую тексты, не входящие в школьную программу: Шекли, Брэдбери, сборники «Волчка», в которых в том числе были и Ася Кравченко, и Нина Дашевская, и Маша Ботева, и Женя Басова. При вдумчивом чтении нет проблемы, какой текст ты берешь — двухтысячелетней давности или наших современников. И то и другое с хорошей аудиторией, с хорошим классом легко разбирается.

А как классику сделать понятнее и ближе подросткам?

Мы выходим на глобальный вопрос — что в целом делать со школьной классикой? Я считаю, ее надо сильно разгружать, пересматривать весь курс школьной литературы сильно в сторону модернизации. А по большому счету надо отдать учителям право составлять программу по литературе. Чтобы у нас не было единого плана, а каждый учитель сам или в общении с детьми, родителями, администрацией составлял план чтения. Я всячески призываю к тому, чтобы ломать единое образовательное пространство. Проблема в том, что чем дальше мы движемся, тем более преподавание литературы XIX-XX веков превращается в преподавание истории культуры, быта и повседневной жизни. Я не понимаю, почему мы так сильно зациклены на XIX веке, хотя современная Россия — прямой наследник века двадцатого, советской литературы. А мы двадцатый век начинаем читать только в 11 классе.

Ваш «Графический путеводитель по Евгению Онегину» — это издание для подростков, которые не хотят читать «Евгения Онегина»? Или для учителей, которые хотят увлечь подростков?

Изначально это была идея художницы Наташи Яскиной. Мы понимали, есть текст и некоторый мир вокруг него. Заставляешь учеников читать Бродского, Набокова, и это совершенно неподъемная глыба, ледник, который лежит посреди девятого класса, и дети к нему подходят, робко трогают своими обледенелыми лапками и в ужасе убегают. Попытки издать иллюстративный комментарий к Онегину были достаточно классическими: академическое издание, на полях что-нибудь красивое нарисовано. Ни один подросток этот кирпич в руки не возьмет. Учителя тоже не будут пользоваться, у них и так сумка, полная тяжеленных тетрадей.

Наша книга обращена к старшим подросткам, потому что если вы не одолеете сам роман в исходном виде, то хотя бы попробуете понять, что здесь происходит, и чуть-чуть больше узнаете о той жизни. Белинский говорит, что Евгений Онегин — энциклопедия русской жизни, но проблема в том, что эту русскую жизнь мы уже не знаем. Мы далеки от Онегина настолько, насколько марсиане далеки от нас.

Работа и начиналась с того, что мы выписывали то, что непонятно. Непонятно, что долгами жил его отец, непонятно, что значит: «Надев широкий боливар,/Онегин едет на бульвар», почему Онегин сначала отказал Татьяне, а потом ее преследовал, непонятно, почему он убивает Ленского. Потом Наташа рисовала комиксовую часть, а я делал нон-фикшн развороты. Мы включали то, что что хорошо бы рассказать коротко, внятно, графически разжевать и передать краткое содержание эпохи.

— Планируются ли путеводители по другим писателям из школьной программы?

— Изначально, когда мы задумывали серию, у меня был перечень авторов и текстов, за которые я бы хотел взяться — и за «Пиковую даму», и за «Медного всадника», и за «Горе от ума», и за «Мертвые души». «Преступление и наказание» и «Война и мир» — тоже очевидные кандидаты, но это уже коллективная работа, одному не потянуть.

— Где родителям, которые хотят помочь своим детям найти хорошую литературу, самим искать информацию? На чьи обзоры имеет смысл ориентироваться?

— Есть LiveLib, сообщество, где публикуют довольно здравые обзоры. Как ни странно, на сайте BabyBlog бывают внятные подборки — увлеченные мамы собирают разного рода книжки. Иногда там бывают разборки в стиле «давайте скинем Чуковского с парохода современности, а то там у него ужастики», но это общая травма родительских сообществ. Как ни странно, неплохие обзоры встречаются на сайте Лабиринта.

Из профессиональных ресурсов в первую очередь посоветую ПапМамБук: там есть подборки по возрастам, и сами подростки пишут рецензии. В Facebook есть группа журнала «Переплет» о детской литературе, который я делаю сейчас. Есть ежегодный каталог «Сто лучших детских книг», который делает центральная городская детская библиотека им. А. П. Гайдара вместе с издательством «Самокат». Раньше в РГДБ выходил ежеквартальный каталог по лучшим новинкам детских книг.

Есть блогеры: Дмитрий Гасин, Валерия Мартьянова, Ольга Лишина. Есть лекции и всякого рода рекомендации от критика Ксении Молдавской. Можно пойти на сайт федерального конкурса по детской литературе «Книгуру», там выкладываются рукописи, можно почитать, посмотреть. Можно смотреть шорт-листы премий имени Крапивина и «Новая детская книга» (там как раз много литературы фэнтези, мистики, фантастики).

Наконец, такие обозреватели как Лиза Биргер, Наталья Ломыкина, Наталья Кочеткова периодически касаются детской литературы, в «Афише daily», «Esquire», «Снобе», Коммерсанте иногда бывают тематические публикации.

Не так много источников, как хотелось бы, но если целенаправленно следить за темой, вполне можно разобраться.

Пять писательских упражнений от известных авторов

Пианисты упражняются в гаммах, чтобы практиковать ритм и чувство времени. Художники могут делать сотни набросков человеческой руки, чтобы научиться изображать ее реалистично. Танцоры могут бесчисленное количество раз практиковать танец, чтобы их движения и техника были безупречны.

Как и другие люди искусства, писатели могут оттачивать свое мастерство при помощи специальных упражнений. Писательница Николь Бьянки для проекта Medium собрала эффективные упражнения от известных, которые помогут вам отточить ваши писательские навыки. А мы их перевели.

1. Упражнение от Клайва Стейплза Льюиса: как создавать живые описания

В 1956 году всемирно знаменитый автор фэнтези Клайв Стейплз Льюис ответил на письмо от юного поклонника и поделился с ним пятью правилами хорошего письма.

Четвертое правило из его письма может послужить отличным писательским упражнением:

Не используй прилагательные, которые просто говорят нам, как нам относиться к описываемой тобой вещи. Я имею в виду, что вместо того, что описывать вещь как «ужасную», опиши ее так, чтобы мы действительно ужаснулись. Не говори, что что-то было «прелестным»: заставь нас сказать «прелестно», когда мы прочтем твое описание. Все эти слова (как «страшный», «чудесный», «омерзительный», «восхитительный») просто как будто говорят читателю: «Пожалуйста, сделай эту работу за меня».

Вот как можно превратить это в конкретное упражнение. Возьмите последнюю редакцию вашего произведения или черновик, над которым вы работаете прямо сейчас. Выберите место, где вы описываете что-то исключительно такими прилагательными, как «чудесный» или «ужасный». Попытайтесь заменить их более живыми описаниями.

Кроме того, посмотрите, нет ли в вашем тексте мест, где вы описываете что-то при помощи прилагательного, которое уже подразумевается самим существительным: например, «белый снег». Очевидно, мы все знаем, что снег белый, так что прилагательное здесь излишне.

Можно ли описать снег каким-то более живым способом? Возможно, стоит воспользоваться метафорой или сравнением, которые заставят читателя взглянуть на снег будто в первый раз? А возможно, снег уже и вовсе не белый, а коричневый и грязный.

2. Упражнение от Эрнеста Хемингуэя, которое поможет вам отточить свои наблюдательные навыки

В 1930-е годы 22-летний молодой автор по имени Арнольд Самуэльсон отправился во Флориду в надежде получить совет от писателя, который был для него идолом: Эрнеста Хемингуя.

В конце концов, Хемингуэй пригласил Самуэльсона на рыбалку и поделился секретами писательского мастерства прямо в море.

Хемингуэй попросил его выбрать какую-нибудь наблюдательную позицию и пересказать в коротком тексте все, что он видит. Самуэльсон описывал рыбалку, а вы можете выбрать любое событие, которое происходит, пока вы работаете, или закупаетесь в магазине, или обедаете в ресторане, или играете со своими детьми.

Представьте, что вы художник, который путешествует со своим альбомом, чтобы зарисовывать в него все, что он видит. Обращайте пристальное внимание на все, что происходит вокруг, и на все эмоции, которые вы испытываете.

Вот что сказал сам Хемингуэй:

Смотри на то, что происходит сегодня. Если речь идет о рыбалке, то смотри, что конкретно делает каждый человек здесь. Если ты ловишь кайф от того, что рыба прыгает, попытайся понять и запомнить, какой именно момент дает тебе эти эмоции. Было ли это движение лески от воды или то, как она превратилась в скрипичную струну, или падение рыбы и брызг воды.

Запомни, каким именно был шум и что именно говорили люди. Выясни, что именно подарило тебе эти эмоции, какое действие тебя так возбудило.

Затем опиши это так, чтобы читатель видел и чувствовал все то же самое, что и ты. Это и есть опыт «всех пяти пальцев».

Это упражнение научит вас избегать любых неясностей и неопределенностей в вашем письме. Не говорите нам, что ловить рыбу — это здорово. Больше конкретики. Покажите нам, почему это здорово.

3. Упражнение от Деймона Найта: как создать захватывающие сеттинг и настроение

Неважно, пишете ли вы большой роман или работаете над рассказом, который хотите включить в книгу нон-фикшн, в публичную речь или на коммерческую страницу. Самое главное — это создать правильное настроение.

Оно не только сделает ваш текст более приятным для чтения, но и поможет вашим читателям получить эмоциональный контакт с вашими словами.

Обычно когда мы пишем, то пытаемся пробудить какие-то конкретные эмоции в аудитории: например, страх, или печаль, или счастье, или трепет. Создавая какое-то особое настроение через текст, мы как бы даем своим читателям понять, что именно они должны сейчас испытывать. Это настроение также помогает им погрузиться внутрь истории — так же, как вы сами не можете отлипнуть от экрана в самой напряженной сцене фильма.

Известный автор научной фантастики, обладатель многих наград Деймон Найт наполнил свою книгу «Создавая короткую прозу» (англ. Creating Short Fiction) многими полезными писательскими упражнениями.

Вот как он предлагает практиковать сильные сцены и настроение в одном из них:

Представьте себе героя, который сидит или стоит один в комнате, в которой вы находитесь сейчас. Посмотрите на эту комнату его глазами; напишите страницу или около того, в которой вы просто описываете комнату, не упоминая самого героя и никак не обращаясь к нему, но держа в голове, что ему только что сообщили по телефону, что его повысили в должности. (Представьте, что этот человек живет здесь, если эта комната — часть дома или квартиры; если нет, то представьте, что его работа имеет какое-то отношение к этой комнате.) Как это эмоциональное состояние окрасит его восприятие? Помните, что вам нельзя никак упоминать самого героя, даже через местоимение (например, «Я посмотрел на мебель»). Опишите только то, что он видит.

Теперь опишите ту же комнату, увиденную человеком, который только что получил звонок от серийного маньяка: «Я иду к тебе, чтобы убить». Следуйте тем же правилам, что и в первом случае.

Это великолепное упражнение поможет вам помнить о том, что нужно всегда связывать ваши описания с личной историей или эмоциями вашего героя. Не включайте в ваш текст описания ради описаний. Используйте их для того, чтобы задать определенное настроение.

4. Упражнение от Тони Моррисон: как выйти из вашей зоны комфорта и развить эмпатию

В интервью журналу «Nea Arts Magazine» нобелевский лауреат Тони Моррисон поделилась упражнением, который она давала своим студентам в Принстоне.

Когда я преподавала Creative Writing в Принстоне, то узнала, что [моим студентам] всю жизнь говорили писать о том, что они знают. Я всегда начинала свой курс со слов: «Не обращайте на это никакого внимания. Во-первых, потому что на самом деле вы не знаете ничего, во-вторых, потому что я не хочу слышать о вашей «настоящей любви», о ваших маме и папе и ваших друзьях. Подумайте о ком-то, кого вы не знаете. Что насчет мексиканской официантки в Рио-Гранде, которая едва может говорить на английском?.. Представьте этого человека и затем создайте его».

Я всегда поражалась тому, насколько это эффективно. Студенты всегда выходили за пределы своей «коробки», когда им разрешалось представить что-то далеко за пределами их собственного опыта. Я думаю, это была хорошая тренировка для них. Даже если, в конце концов, они решали писать автобиографию, то, по крайней мере, они могли посмотреть на себя как бы со стороны.

Это упражнение — потрясающий способ отточить ваше умение создавать трехмерных персонажей, в независимости от того, пишете ли вы фикшн или нон-фикшн. Это также помогает развить эмпатию, умение понимать, быть чутким к чувствам других и смотреть на мир чужими глазами.

Вы можете использовать это упражнение в связке с набором вопросов по типу «опросника Пруста» . Придумайте героя, который будет совершенно не похож на вас, и представьте, как он мог бы ответить на эти вопросы.

В книге Деймона Найта есть похожие упражнения:

Напишите историю о каком-то болезненном эпизоде из вашей собственной жизни, но от лица придуманного вами человека, который полностью отличается от вас. Измените его пол, возраст, профессию или все вместе. Попробуйте адаптировать этот эпизод к характеру и жизненным обстоятельствам этого героя <…>

Подумайте о ком-то в вашем прошлом, кто вызывает у вас только ярость и ненависть. Попробуйте написать историю с его точки зрения так, чтобы этот человек вызвал симпатию <…>

Эти упражнения должны выбить вас из привычной колеи — писать о людях одного пола, или только о приятных вещах, или только о тех, кто напоминает вас. Пока вы не заставите себя делать трудные вещи, как вы будете расти как писатель?

5. Упражнение от Джека Харта: как писать точными и сильными предложениями

Давайте закончим на небольшом редакторском упражнении, которое поможет вам сделать ваше письмо более точным, а ваши предложения — более легкими.

В своей великолепной книге «Создание истории» (англ. Storycraft), собравшей множество наград, Джек Харт делится одним редакторском советом:

Любое слово, которое не движет историю вперед, только замедляет ее. Это уже достаточный резон для того, что избегать слов-паразитов (англ. expletives): не только ругательства, но целый класс «пустых» слов. Большинство таких паразитов просто заполняют синтаксическую конструкцию. Самые частые — это «там были», «там был», «это был» и так далее.

Возьмем предложение вроде «На взлетной полосе было два самолета». Для чего здесь этот глагол, «было»? Ни для чего. Он просто позволяет превратить фразу «два самолета на взлетной полосе» в целое предложение.

Конечно, такие грамматические слова-паразиты не нарушают никаких языковых правил, и каждое из них не занимает много места. Но все вместе они нагромождаются друг на друга и замедляют ваше повествование.

Почему бы не ввести глагол, который сообщит вашему письму настоящую образность? Например, «два самолета выруливали на взлетную полосу», или «два самолета стояли без дела на взлетной полосе», или хотя бы просто «два самолета стояли на взлетной полосе»?..

Вот как можно превратить это в упражнение. Возьмите один из ваших недавних черновиков и устройте охоту на грамматические слова-паразиты, которые вы можете безболезненно исключить из вашего текста.

Харт отмечает, что даже слова вроде «начал» могут быть не нужны для описания какого-то действия. К примеру, вместо «Он начал ходить по комнате» можно написать просто «Он ходил по комнате». Вы всегда можете найти множество таких «пустых» слов во фразах со связующими предлогами вроде «в», «для», «к», «с» и так далее.

Вывод

Рэй Брэдбери как-то сказал:

Я знаю, что вы слышали это тысячи раз. Но это правда — тяжелый труд вознаграждается. Если вы хотите быть хорошим писателем, вам нужно практиковаться, практиковаться и еще раз практиковаться.

Эти пять упражнений — отличный способ «прокачать» ваши писательские навыки. Через такую практику вы сможете поднять ваше письмо на следующий уровень, более эффективно говорить со своими читателями и вдохновлять их.

Сторителлинг. Как написать отличную историю

В издательстве «Лайвбук» вышла книга писательницы Кэролайн Лоуренс «Сторителлинг. Как написать отличную историю». Этот учебник подойдет авторам всех возрастов, но особенно он будет интересен подросткам: он написан в легкой форме и наполнен примерами из из всевозможных историй — от «Гарри Поттера» и «Звездных войн», до «Алисы в Стране чудес» и античной мифологии. В учебнике около сотни приемов, которые используют профессиональные писатели для создания захватывающих историй. Мы представляем три короткие главки о персонажах, путешествиях и правополушарном письме.

Помощники и наставники

Существует немногочисленная категория историй, где герой совсем один противостоит, скажем, стихии. В качестве примера можно привести повесть американского писателя Эрнеста Хемингуэя «Старик и море». Иногда та же схема встречается и в кино: фильм «Не угаснет надежда» рассказывает о моряке, чья яхта потерпела крушение в море.

В большинстве же историй у главного героя есть друзья и помощники или хотя бы один помощник. У Шерлока Холмса есть верный друг и соратник доктор Ватсон. У Шрека — Осел. У Бэтмена — Робин.

Работая над своим книжным циклом «Римские тайны», я придумала, что у Флавии будет трое друзей: девочка и двое мальчиков. И у каждого будут сильные стороны и недостатки.

Эта идея пришла мне в голову, когда я перебирала свои любимые фильмы и вдруг сообразила, что во многих из них у героя есть три главных спутника или помощника.

Вспомни «Удивительного волшебника страны Оз», «Звездные войны», пиксаровский мультик «Вверх», «Властелина Колец» или «Гарри Поттера». Практически во всех приведенных примерах у героя трое или около того помощников.

ВЕРНЫЙ ПОМОЩНИК

У Дороти есть четвероногий друг Тото, но из троих персонажей, встреченных на дороге из желтого кирпича, самая крепкая дружба у нее возникает со Страшилой. Главный друг и помощник старичка Карла Фредриксена из мультика «Вверх» — девятилетний скаут Рассел. У Люка Скайуокера есть робот R2-D2, ничуть не менее преданный, чем верный пес. У Фродо есть Сэм. У Гарри Поттера — Рон Уизли. А в моих «Римских тайнах» роль такого друга играет Нубия.

Я называю этот тип персонажей «верный помощник», потому что они всем сердцем преданы главному герою. Обычно их способности удачно дополняют умения и навыки главного героя, поэтому из них получается отличная команда. Верный помощник обычно искренне заботится о герое, поэтому часто старается повлиять на его поведение. Во многих книгах и фильмах верный помощник спасает герою жизнь или возвращает его с того света. Есть истории, где верный помощник даже готов пожертвовать жизнью ради героя.

ТОТ, КТО ВСЕХ СМЕШИТ

В историях, полных трудностей и опасностей, порой просто необходимо посмеяться, чтобы сбросить напряжение. Такую возможность обеспечивает один из моих любимых типов персонажей — «тот, кто всех смешит». В «Звездных войнах» комическую нотку привносит робот C-3PO. Интересно, намеренно ли сценаристы сделали его немного похожим на Жестяного Дровосека? Среди персонажей мультфильма «Вверх» есть очень забавный пес Даг. В моих «Римских тайнах» эту роль выполняет мальчик Ионафан, сосед Флавии. Иногда комические персонажи выступают в паре, как Пин и Мерри из «Властелина Колец». А бывает, что комический персонаж и верный помощник — одно и то же лицо, как, например, Рон Уизли. Создавая свою историю, ты волен смешивать и сочетать роли.

ДИКАРЬ

Очень часто герою на пути к цели и по мере решения проблем встречается персонаж, который поначалу воспринимается как противник, но потом оказывается союзником. Вспомним хотя бы первое появление Трусливого Льва, когда он выскочил из кустов и зарычал. Сперва Дороти и ее друзья перепугались, но после обнаружили, что он обладает мягким характером, привыкли к нему и полюбили. Или возьмем встречу Робин Гуда и Крошки Джона на узеньком мосту через речку. Сначала они повздорили и затеяли драку, но постепенно стали закадычными друзьями. В таких персонажах сильно животное начало, поэтому я назвала их «дикарями». В «Звездных войнах» в роли «дикаря» — Чубакка, он, кстати, во многом напоминает Трусливого Льва. В мультфильме «Вверх» огромной птице по имени Кевин поначалу удается напугать нас, а потом мы узнаем, что она спешит домой к своим птенцам! В моем цикле «Римские тайны» в качестве «дикаря» выступает немой нищий мальчик по имени Люпус.

Смотря фильмы и перечитывая свои любимые мифы Древней Греции, я выделила еще один распространенный тип персонажей.

НАСТАВНИК

Наставник — это очень часто мудрый волшебник, который возникает в самом начале истории и объявляет герою: «Тебе предстоит пройти испытание и получить награду». Герой сомневается в своих силах, а наставник его подбадривает. «У тебя все получится! — говорит он. — Я всему научу тебя и буду во всем помогать». Наставник почти всегда вручает герою некий ценный предмет, часто наделенный магическими свойствами, который призван помогать в трудных ситуациях. Этот предмет называется «талисман».

Во многих историях в качестве наставника действительно выступает старый мудрый волшебник в длинных одеждах и с бородой.

Однако это необязательно. В мифе о Тесее наставницей героя становится его мать Эфра. Она рассказывает Тесею, что, как только тот обретет такую силу, что сможет поднять огромный камень, он должен будет отправиться в путь, на поиски удачи. Когда Тесею исполняется шестнадцать, ему наконец удается поднять камень, под которым он обнаруживает меч своего отца. Это и есть его талисман.

В книге «Удивительный волшебник страны Оз» роль наставницы играет Добрая Волшебница Севера, она велит Дороти следовать по дороге из желтого кирпича и дарит ей талисман — серебряные башмачки. В первой книге Рика Риордана о Перси Джексоне Хирон дает Перси ручку, которая превращается в меч. В «Звездных войнах» Оби-Ван Кеноби вручает Люку световой меч, некогда принадлежавший его отцу. А во «Властелине Колец» Гэндальф передает Фродо Кольцо Всевластия — пожалуй, самый известный талисман в современной литературе.

Поскольку наставник нужен герою главным образом для обучения, рано или поздно наступает момент «выпускных экзаменов», после которых герой продолжает путь в одиночку и должен продемонстрировать, чему научился. Вот почему наставник часто погибает или исчезает примерно через три четверти повествования. В отдельных случаях он снова появляется ближе к финалу, чтобы еще разок напоследок помочь герою или поздравить его с выполнением задания.

Некоторые наставники на поверку оказываются ненадежными (их еще можно назвать «антинаставниками»), а иногда наставник даже превращается во врага, противопоставляя свои цели и желания целям героя.

АРХЕТИПИЧЕСКИЕ ПЕРСОНАЖИ

Эти пять разновидностей персонажей — главный герой, верный помощник, тот, кто всех смешит, дикарь и наставник — встречаются в тысячах книг и фильмов. И хотя некоторые термины для их обозначения я придумала сама (скажем, «тот, кто всех смешит» или «дикарь»), тем не менее абсолютно все писатели знают об их существовании, даже если привыкли именовать их иначе. Мы называем их «архетипами», что означает «древний тип», потому что все они уходят корнями глубоко в мифологию.

Эти архетипические персонажи и поныне выполняют свои функции с таким же успехом, как во времена пещерных людей, рассказывавших друг другу байки у костра.

И древнее происхождение архетипов вовсе не означает, что нельзя их «освежить» и осовременить.

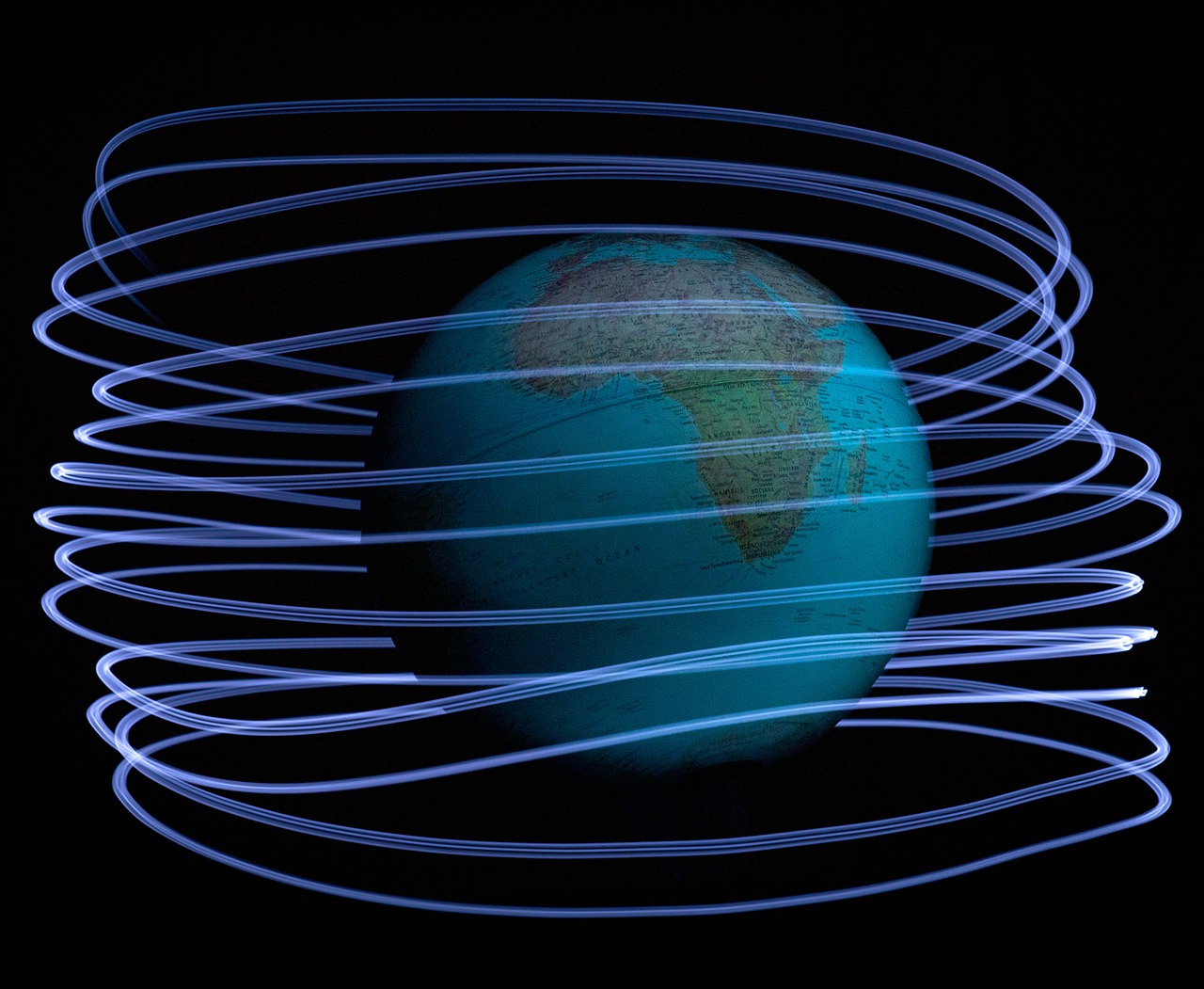

ПУТЕШЕСТВИЕ

Многие истории включают в себя путешествие. Чтобы одолеть врага и достичь цели, герой должен отправиться в дорогу. Обычно перед этим его напутствует наставник, а по дороге к нему присоединяются помощники. Согласно схеме Джона Труби, это главное путешествие обычно приходится на середину повествования, то есть этап под названием «План действий». Само путешествие, в свою очередь, включает в себя несколько этапов: в частности, начинается все с того, что герой должен перешагнуть порог.

Лучшие путешествия переносят героя из привычного мира в мир приключений: так Фродо перешагивает через порог своей норы, а Люк Скайуокер покидает свою маленькую пустынную планету и устремляется к звездам.

Кстати, помнишь Ахиллеса, героя с уязвимым местом на пятке? Помимо всего прочего, он выступал на стороне греков в Троянской войне. Но и у троянцев тоже были свои герои. Одного из них звали Эней. Как и Ахилл, он родился от союза смертного и богини. Матерью Энея была богиня любви Афродита. Эней — один из моих любимых героев, совершивших судьбоносное путешествие.

ПРОБЛЕМА ЭНЕЯ

Греки долгих десять лет осаждали город Троя и победить смогли лишь благодаря хитрости. Они притворились, будто уплыли, оставив на берегу огромного деревянного коня в дар богам. Троянцы притащили коня в город, внутрь хорошо защищенных городских стен (то есть переступили порог!) и решили отпраздновать победу. Но в ту же ночь в туловище коня открылась секретная дверца и оттуда выскочили греческие воины. Они распахнули городские ворота и впустили своих товарищей. А потом подожгли Трою и принялись истреблять ее жителей.

Если верить версии мифа, изложенной древнеримским поэтом Вергилием, Эней хотел остаться в городе и сражаться с греками, но тут ему явилась мать, Афродита, и выступила в качестве наставницы. Она велела ему немедленно бежать вместе со всем семейством. И герой отправился в путь, прихватив сына, старика-отца и статуэтки богов — хранителей домашнего очага в качестве талисмана. Он перешагивает порог, когда выходит за городские ворота, оставив за спиной горящую Трою, и устремляется под сень волшебного леса.

Заручившись помощью других спасшихся из Трои, Эней рубит особые деревья и строит из их древесины корабли. Повторно герои пересекают порог, когда выходят на этих кораблях в море и отправляются на поиски нового пристанища, чтобы основать там новую Трою.

ПУТЕШЕСТВИЕ ЭНЕЯ В ЗАГРОБНЫЙ МИР

В древнегреческом эпосе и мифах герой, выполняя поставленную задачу, порой может предпринять не одно, а несколько путешествий. Часто среди них — путешествие в подземный мир мертвых, царство Аида.

Последний подвиг Геракла — привести из царства Аида трехголового пса Цербера. Другой герой, музыкант по имени Орфей, спускается в Аид, чтобы спасти свою жену Эвридику.

Энею тоже приходится совершить путешествие в загробный мир. Его наставницей на время этого путешествия становится пророчица сивилла, а талисманом — золотая ветка омелы. Роль символического «порога» часто играют реки, вот и Энею приходится пересечь Стикс — реку, отделяющую мир живых от мира мертвых. Попутно он должен миновать стража-привратника — того самого трехголового пса.

ПРОБЛЕМА ПАДДИНГТОНА

Главный героя фильма «Приключения Паддингтона» (2014) медвежонок Паддингтон во многом напоминает Энея. Он лишился дома и большей части семьи и теперь должен отправиться в путь, чтобы найти новый дом. Его наставницей становится тетушка Люси, а талисманом — шляпа дяди Пастузо. Шляпа не только придает медвежонку уверенности в себе, но также напоминает ему о прошлом и помогает достичь поставленной цели. (Кроме того, в ней, на всякий пожарный, спрятан сэндвич с мармеладом!)

Как и многие герои, Паддингтон должен перешагнуть порог в одиночку. Он прячется в спасательной шлюпке на большом грузовом судне и отправляется в Лондон, за десять тысяч километров от родины. Но одним «порогом» создатели фильма не ограничились: поскольку это забавный и полный приключений этап, Паддингтону приходится преодолевать его раз пять или шесть.

Прибыв в Лондон, медвежонок встречает семью Браунов и хочет поселиться у них. Помнишь сцену, когда Паддингтон вылезает из такси и поднимается на крыльцо дома Браунов? Нам показывают, как его мокрые лапы ступают на порог в буквальном смысле этого слова — на деревянную планку под дверью. А все потому, что цель Паддингтона — жить в доме Браунов.

Позже, в магазине мистера Грубера, Паддингтон смотрит фильм о своей родине Перу и, подобно Алисе в Зазеркалье, волшебным образом переносится в пространство фильма и воспоминания о детстве и доме.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПАДДИНГТОНА В ПОДЗЕМНЫЙ МИР

Медвежонок Паддингтон тоже совершает своего рода путешествие в подземный мир — когда в один прекрасный момент оказывается у входа на эскалатор лондонского метро. Поначалу он боится движущейся лестницы и никак не решается на нее ступить, но вдруг замечает табличку с надписью «Держите собак на руках». Далее происходит забавная сцена, связанная с тем, что он неправильно понимает смысл предупреждения. Табличка заменяет ему наставника, вдохновляя его, а маленькая милая собачка становится талисманом. Она внушает ему уверенность в себе. Итак, как видишь, история героя древнегреческих мифов, насчитывающая более двух тысячелетий, и история говорящего мишки из Перу строятся по одной и той же схеме. И обе — пример прекрасного сторителлинга.

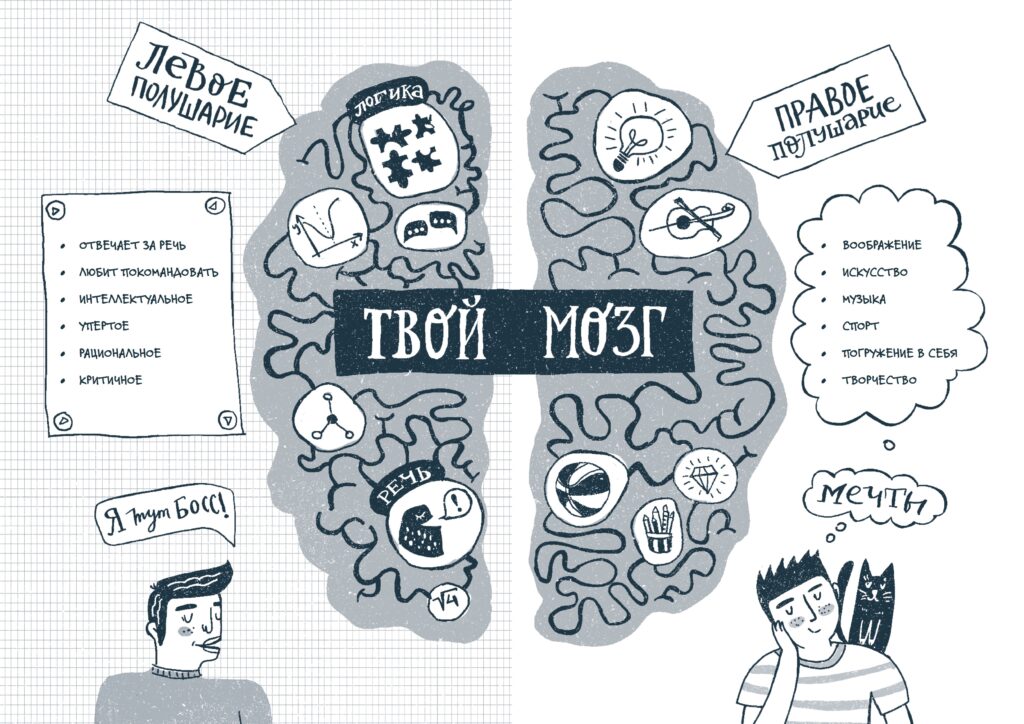

ПРАВОПОЛУШАРНОЕ ПИСЬМО

Одной из книг, изменивших мою жизнь навсегда, стало пособие «Художник внутри вас». Автор книги, американская преподавательница Бетти Эдвардс, пишет, что когда ты рисуешь то, что ВИДИШЬ, а не то, что ЗНАЕШЬ, ты успокаиваешься и больше молчишь — тебе трудно поддерживать разговор, потому что ты переключаешься с логического левого на творческое правое полушарие мозга.

Мне кажется, именно здесь кроется причина того, почему писателям бывает так трудно усадить себя за стол и приступить к работе над текстом. Казалось бы, левому полушарию это должно нравиться! Ведь писательство связано со словами, а левое полушарие любит слова. Однако писатель использует эти самые слова, чтобы создавать живые картинки, наполненные красками, движениями и эмоциями. То есть левое полушарие должно уступить лидирующую роль правому… и оно всегда этому противится.

Ты должен постоянно уговаривать свое логичное, критически настроенное и обладающее вербальным типом мышления левое полушарие, убеждать его не волноваться. «Будь милым со своей второй половинкой! Я не предаю и по-прежнему люблю тебя. Ты мне нужно, я не могу без тебя. Но вы оба достигаете наилучших результатов, когда работаете вместе!»

Один плюс один обычно в сумме дает два. Но когда ты заставляешь левое полушарие работать в команде с правым, получается стотыщмильонов!

Я привыкла давать уроки, и одним из навыков, которым я обучала, были специальные техники запоминания. Во многих книгах я встречала полезный совет: чтобы как следует запомнить длинный список имен или дат, лучше всего соотнести их с забавными, красочными, живыми образами.

Удачный способ запоминания списков — использовать цифровую систему мнемоники, где каждый предмет из списка соотносится с какой-нибудь цифрой, напоминающей его по форме.

Замечал ли ты когда-нибудь, что цифру 1 можно изобразить в виде направленной вверх стрелы?

Закрой глаза и попытайся представить себе эту стрелу. Вообрази, как протягиваешь руку и прикасаешься к ее древку. Из чего оно: из дерева или металла? Можно выбрать. Все происходит по воле твоего мозга. Представь, как твои пальцы скользят по гладкому древку, на ощупь похожему на карандаш. А теперь вообрази, что ты гладишь оперение. Какого цвета перья? Представь, как ты ведешь рукой обратно, вдоль древка к наконечнику. Ух ты, какой острый! Затем представь, как кто-то берет эту стрелу, лук, натягивает тетиву и целится в тебя! В таком случае у тебя возникнет проблема.

Применяя эту технику, ты можешь запомнить все семь составляющих схемы Труби.

1= стрела = (кто-то целится из лука) = Проблема

2 = лебедь = (вообрази хрустального лебедя) = Цель

3 = попка младенца = (если перевернуть цифру набок) = Противник

4 = парус яхты = План (часто подразумевает путешествие)

5 = пять пальцев = (сожми их в кулак и изобрази удар) = Схватка

6 = хобот = (у слонов отличная память) = Знание

7 = обрыв = Новый уровень (часто открытая развязка)

У человека, занятого литературным творчеством, регулярно возникает необходимость использовать сразу оба полушария. Вот почему на своих писательских курсах я предлагаю студентам упражнения на запоминание вроде приведенного выше: оно наглядно показывает, как много умеет наш мозг, когда мы заставляем логичное левое и творческое правое полушарие работать вместе.

Лаки

Атмосфера праздника ощущалась повсюду. В страшных фигурках, что встречались на каждом дворе, в ряженых детях, что стайками облетали окрестности, даже в воздухе будто чувствовался тонкий сладкий аромат фонарей-тыкв.

— Ты представляешь, целый год прошел, — с легкой улыбкой проговорила Кора и прижала поближе к себе коробку. — Как ты думаешь, ей понравится щенок? — мечтательно спросила женщина, даже не глядя на своего мужа.

Брови Дэвида нахмурились еще больше, а сам мужчина продолжал крутить в руках незажженную сигарету.

— С чего ты вообще взяла, что она что-то смыслит в щенках и что они ей нужны? Ей всего один год, Кора! — раздраженно ответил Дэвид и в очередной раз прокрутил в руках ментоловый фильтр. — Весь этот год она не выходила на улицу! Она просто не может ничего знать про собак!

Женщина приподняла подбородок, сжала губы и с прищуром посмотрела на Дэвида:

— Поехали быстрее! Нельзя так надолго оставлять нашу малышку.

Мужчина сжал руку в кулак и замахнулся над крышей авто, но остановился. Еще чего, портить машину из-за такой ерунды.

«А щенок-то поскуливает, — отметил Дэвид, заводя мотор. — Держись, парень. Скоро все закончится».

Весь день он делал не то, что следовало бы. Даже не покурил спокойно, отчего сейчас стучал пальцами по рулю. Двигаться ради безопасности приходилось медленно.

В приспущенное окно долетали призывы выбрать сладость или гадость, веселый детский смех, и мужчина только больше убеждался, что выводы он сделал правильные. Чем ближе был их дом, тем крепче становилась уверенность Дэвида в собственном решении.

Дэвид задержался, чтобы поставить машину в гараж. Кора, продолжая сюсюкаться с коробкой, вошла в дом.

— Мы вернулись! — радостно объявила женщина. Малышка тут же бросила свои дела и подползла ближе.

Кора сняла крышку с подарка и присела на корточки. Из-за картонки высунулся черный нос, а за ним и черно-рыжая мордочка. Пес дернул носом.

— Приятного аппетита, — ласково проговорила Кора и погладила серую колкую шерсть своей малышки. От нее отделился отросток графитного цвета и лениво, изучая каждый сантиметр новой игрушки, потек в коробку. Щенок начал отчаянно лаять, заглушая глухое урчание.

— Приятного аппетита, — все еще поглаживая свою малышку, повторила женщина.

Дверь распахнулась, раздался выстрел, а за ним еще два. Тварь пыталась сбежать, спрятаться за Кору. Пуля задела ногу, женщина закричала, что он убьет их малышку, но Дэвид не останавливался. Тварь издала пронзительный писк и упала бесформенной кучей на пол. Даже иголки шерсти слились в одну жижу.

Дэвид подхватил коробку и вышел из дома под плач матери, потерявшей свое дитя.

— Все, Лаки, начинаем новую жизнь.

Литературный конкурс Гильдии словесников: Учителя

Creative Writing School и Гильдия словесников провели Литературный конкурс среди школьников и учителей в рамках одной из секций ММСО.Пушкин. Представляем лонг-лист премии в номинации Учителя.

Бахарева Елена

То, что дает мне силы…

Что дает мне силы? На ум приходят цветаевские строки:

Нет и нет уму

Моему покоя.

И в моем дому

Завелось такое.

Помолись, дружок,

за бессонный дом,

За окно с огнем!

Окно с огнем дает мне силы. Моя семья, мой дом…

Мне три года, мы с папой катаемся на надувной лодке по уфимскому пруду… И мне не страшно, я чувствую волну, чувствую папу рядом и маму, которая стоит на берегу и машет нам…

Мне пять лет. Раннее летнее утро. Я просыпаюсь от поцелуя папы. Он весь пропах речкой, рыбой, костром. «Леночка, я тебе принес аленький цветочек!» — говорит папа и дарит мне красную лилию, что растет в пойме у реки. Я обнимаю его, прижимаясь к его небритой щеке…

Мне десять лет, новогодние праздники. Мы ждем маму из роддома, она должна привезти нам с братом еще одну сестренку. Мы спорим, кто первый возьмет ее на руки, кто будет с ней играть, с кем она будет спать…

Мне шестнадцать лет, 7 ноября, каникулы. Младшей сестры все еще нет дома, я иду за ней на речку. Там деревенские мальчишки устроили карусель. Катя лежит на льду… Я хватаю ее на руки, бегу по снегу и молю: «Только живи!» А она, закатывая глаза, несет какую-то околесицу. Сильное сотрясение мозга…

Мне двадцать лет. Весенний майский день, районный центр. Брата забирают в армию. Все плачут. Мама не может остановиться. Я ругаю ее, напуская на себя серьезный вид, а сама тоже боюсь расплакаться, ведь расстаемся с Серегой на два года…

Мне двадцать четыре года. Я страшно кричу в роддоме, мне не стыдно. Мне больно! И тут мой крик прерывается плачем моего долгожданного сына! Слезы, слезы, слезы… Знаете вы, какое это счастье, когда тебе на грудь кладут маленький сморщенный комочек? Слезы, слезы, слезы…

Мне двадцать семь лет, сыну три года. Майский теплый вечер. Веет ароматом распустившейся яблони. Мы идем домой по яблоневой аллее. Я хватаю ветку и трясу ее. На нас с сыном сыплется майский снег. Я читаю ему Есенина: «Сыплет черемуха снегом…» Видели бы вы глаза моего мальчика!

Мне тридцать лет, сыну — шесть. У нас похороны. От атипичной пневмонии умерла дочь моей двоюродной сестры. Прихожу домой, а у сына температура сорок… Куда девалась моя упертость, смелость… Руки дрожат, не могу сообразить, что делать. В больнице срываюсь на крик: «Никуда не поеду, буду спать у вас на лавочке, только сына спасите!»

Мне сорок лет. Сентябрь. Папины глаза и его голос: «Только на тебя, дочка, надеюсь, ты старшая, только на тебя…» Сгорает быстро, рак… И плакать не плачется, надо держаться, я — старшая…

Мне сорок два, сыну — восемнадцать. Провожаю в армию. Сейчас подойдет автобус, и уедет моя кровиночка. Все бы ничего, да в ВДВ берут, а он высоты боится с детства…

Мне сорок пять лет. Четвертое января, вечер. Телефонный звонок разрезает тишину. Боюсь брать, не люблю таких звонков. На другом конце приговор — брат разбился насмерть. Едем с мужем, на трассе лежит Серега. Метель, мороз. «Ему же холодно, укройте его», — шепчу я. Мозг не хочет понимать и принимать данное… А где-то в глубине сознания — мысли о том, как я об этом скажу маме, она лежит в больнице. Как скажу… Но я же сильная, я — старшая…

Мне сорок восемь. Август, пандемия. Операция. Наркоз не берет, я не сплю, читаю доктору и медсёстрам цветаевские строки: «Вот опять окно…» Желаю им здоровья и дома с окном, в котором не спят…

Я после операции. Врачу не нравятся мои анализы. Думала, уйду домой на следующий день, приходится ждать неделю. Телефон разрывается. Звонят сын, мама, муж, сестра, брат, племянница, друзья… Не могу ответить, что я им скажу? Они догадались… Плачу ночью в подушку, они плачут тоже, плачут и молятся. Молятся за меня все…

Анализы приходят хорошие. Телефон разрывается: теперь я спешу сообщить радостную весть всей моей семье. Семье, что дает мне силы жить!

Забусова Наталья

Бег

Свежий воздух попадает в легкие. Он проникает в горло и растекается внутри, заполняя те промежутки, которые заставляют сердце биться с бешеной скоростью. Грудь вздымается, и он уже в бронхах. Острое покалывание под рёбрами, значит, расстояние преодолено и воздух достиг своей конечной точки. Дышу все чаще и пытаюсь унять ноющую боль. Господи, дай ещё немного сил. Нос уже не может нормально функционировать, руки окоченели, а ноги предательски подкашиваются. Я не сдамся, не сегодня, не в эту минуту. Ты так долго и упорно шла к этому.

А вокруг толпы лиц. Но разобрать в этой суматохе их нельзя, отделить каждого и заглянуть каждому в глаза невозможно. Одно сплошное лицо, которое как будто ждёт, что ты сдашься, не сможешь и остановишься. Этот мир всегда был жестоким, общество постоянно будет ожидать твоего провала, потому что так легче. Удача слишком сложная штука, которую не так легко поймать, поэтому твоё поражение для всех остальных — это счастье. Нет. Не допущу, не отступлю, слышите. Сразу вспоминается легенда с лягушками. Главное, заглушить шум, лишь я и дорога, вот что важно.

Повернула. Тропинка была ненадежной, потому что недавно был дождь, а изготовитель подошвы не учёл факта того, что дорога может быть скользкой. Не пугает. Успеваю захватить красоты природы, которые окружали меня по пути. Душа просит остановки, хочет запечатлеть это в памяти, потому что день сегодня и правда потрясающе тёплый. Лучи, пробивающиеся сквозь листву, касаются кожи. Больше всего страдает лицо. Солнце играючи утомляет его, расслабляя каждую напряженную от усталости мышцу, но я игнорирую просьбу организма. «Мы полюбуемся этим, когда дело будет сделано, обещаю», — проговариваю про себя мысли. Солнце понимающе скрылось за непрерывными деревьями. Спасибо!

А взгляд устремлён вдаль. Впереди никого, а шанса оглянуться назад нет. Так странно и одновременно смешно: «нельзя оглядываться назад». Как будто я психолог и даю сама же себе советы. Могла бы я им следовать и в другом месте, а то, анализируя мою жизнь, я такой себе следователь своим советам. Вспоминаю моменты, которые могла изменить, не время, но это позволяет не реагировать на боль, которая и так поразила 40 процентов моего тела.

Вспоминаю дом, родителей. «Ты сильная, помни!» — говорила мне мама, когда я училась заново ходить. Та страшная авария перевернула мою жизнь с ног на голову. Постоянные тренировки атрофированных ног, плавание, массаж, который не помогал на протяжении семи месяцев. Врач думал, что я не смогу ходить, но мы не сдавались. Я терпела эту ежедневную боль не потому, что мне хотелось ходить, а для своих родителей. Я видела на их лице боль и отчаяние, они понимали, что возможно, все их старания безнадежны. Была ли в этом их вина? Нет. В той аварии не было виноватых, просто так распорядился случай. Но я знаю, что они чувствуют вину и по сей день. Мама, я сильная, видишь, я смогла ходить, даже бежать марафон.

Тем временем я уже близка к финишу. Вижу, как за спиной преодолен огромный путь и соперников не видно. Слышу свой номер, диктор говорит, что я опережаю на 1.3 минуты всех, кто рискнул бороться в этой «гонке». Говорит об аварии, аплодисменты людей. Разве сейчас я могу подвести тех, кто верит в меня? Надеюсь, что те люди, которые ожидали моего проигрыша, изменили свое мнение.

Вижу ленту. Ноги уже совсем не слушаются. Дыхания не хватает, мой предел пройден. Я спотыкаюсь. «Ах» раздался со всех краев. Не могу встать. Хватаюсь последними силами за землю. Слезы хлынули из глаз, уши заложило, видимо, гравитация решила, что с меня хватит. Слышу, что участники догоняют и уже близко. Встаю, ноги трясутся. Я подвернула ногу. Это конец.

Сквозь слезы вижу, как какой-то мужчина прорывается сквозь толпу наблюдателей. «Папа!» — Крик сам вырывается из груди. Голоса нет, но он все понял. Жестами он поддерживает меня, я чувствую его энергию. Пробую добежать. «Осталось немного, ты сильная, не слушай никого, иди на мой голос!» — Пытаясь заглушить толпу, папа старается помочь мне. Сила и вера — вот что подняло меня. Я слышу и бегу, как могу.

Когда я упала на ленту, было уже не важно, победила я или проиграла. Я доказала всему миру, что лишь мы вправе решать, как повернется наша судьба. Доказала!

Малыхина Анна

Лирическая миниатюра «Хочу с тобой…»

Хочу с тобой увидеть море, горы, дно океана, всходы перца табаско и ароматнейшей шамбалы.

Хочу не ложиться спать до утра и спать весь день после этого.

Уехать с ночёвкой в бор, поставить палатку, забыть взять плед, кутаться в плечи, пить кипяток, заваривать кофе.

Плакать.

Смеяться.

Слушать музыку, даже петь по утрам.

Жарить мясо. На костре, углях, в мангале, в духовке, в жаровне и сковородке.

Хочу знать больше и больше о тебе.

Забыть всё, что знать не хочется.

Увидеть Байкал.

Дождаться ещё одного Нового года.

Смотреть страшный фильм.

Зажигать ароматические свечи и лить масла в аромалампу.

Морщиться от иланг-иланга и менять его на лимон.

Резать тоненько имбирь и заваривать его в термосе.

Кофе! Тонкий помол и ни в коем случае не кипяток…

Без сахара? Да, немного…

Спорить из-за открытых окон и форточек.

Из-за включенной вытяжки. Из-за выключенной вытяжки.

Перетягивать одеяло и забирать подушку, не такую горячую, как у меня.

Перебираться на твою сторону кровати, радуясь такому завоеванию.

Пить чай из собранных в начале лета цветов.

Увидеть белуху.

Спорить из-за позднего ужина, пряча вкусняшки до утра.

Читать книги, пересказывая самое интересное.

Плакать.

Смущаться, читая очередное письмо.

Учиться печь лаваш.

Готовить бальзамический уксус и колдовать над аджикой.

Класть специи везде-везде, порой перебарщивая с ними.

Чихать, открыв пакет со смесью перцев.

Пытаться увернуться от твоих рук.

Искать твои объятия и губы.

Ждать гостей в гости и ждать их ухода, чтобы быть вдвоём.

Бежать.

От тебя?

Бежать!

К тебе?

Забыть.

Вернуться.

Покормить кошек.

Ждать лета.

Гулять вечерами около дома.

Уезжать вместе с детьми по выходным в Преображенский парк.

Завести дискусов и разводить анциструсов.

Есть мороженое, фисташковое и ванильное.

Увидеть Венецию и Грузию. Не Абхазию.

И не Адлер, нет.

Спуститься в пещеру Ящик Пандоры.

Вернуться оттуда живыми.

Научить тебя плавать долго и с радостью.

Утонуть, спастись, обрадоваться этому и ценить жизнь дальше.

Выспаться.

Понять Ставрогина и простить Анну и Эмму.

Купить живого скорпиона и попытаться создать ему приемлемые условия в условиях городской квартиры в Сибири.

Лить нефильтрованное тёмное пиво на каменку в бане.

Запарить берёзовый веник, добавив в воду пихтовое масло.

Брызгать ледяной водой в лицо…

Хочу стать ведьмой, читающей с листа и по упавшим ресничкам.

Заново выучить теоремы.

Оспорить зачем-то аксиомы.

Кушать рахат-лукум, пачкаясь и облизывая пальцы.

Угощать тебя зефиром.

Доказывать, что он нисколечко-то не хуже запечённой баранины.

Проиграть спор и радоваться проигрышу.

Купить сачок для ловли бабочек, порхающих в животе.

Увидеть их рисунок на крылышках.

Надеть твою футболку, потому что так теплее.

Простоять ночь в ожидании возможности поднести цветы той, что помогает не цветов ради, а из любви к людям.

Шептать имена детей перед иконой Богоматери.

Есть груши и хурму.

Искать смысл жизни.

И жить, ощущая тебя на кончиках пальцев.

Построить дом.

Накрыть там стол.

Уехать за грибами.

Вымазаться, вымокнуть.

Найти белый гриб и радоваться этому.

С удивлением узнать, что опята не входят в багажник.

Сушить их, нанизав на ниточки.

Вкусно, ароматно…

Бояться отъезда.

Отпускать.

Ждать.

Дуться.

Забыться.

Стричь ногти.

Строчить смс.

Выбегать на улицу, забирая пакеты с молоком и зефиром.

Кофе…

Сто восемьдесят по трассе, зажмурившись и тихо улыбаясь.

В гору!

Замирает сердце, закладывает уши.

Твоих слов не слышу, но сам звук этих слов дарит обещание счастья.

Можно бежать.

Но не убежать от себя.

И от нас.

Именины Анны

Конец декабря 2019 года, морозное утро воскресенья. Редкий день, когда мне, закрывающему четверть и полугодие учителю, можно не ехать в школу, и я с радостью готова устремиться туда, где всегда ждут — в дом мамы. Дочь собирает гостинцы для бабушки и прабабушки, муж готовит машину к поездке, а я, убирая посуду со стола после завтрака, нечаянно бросаю мимолётный взгляд на настенный календарь.

— Ну вот, снова заработались и заучились: на календаре всё ещё начало недели. Какое сегодня число-то, Катя? — спрашиваю дочь, понимая уже и сама, что именно услышу.

— Двадцать второе декабря, мама. Скоро твой день рождения, между прочим. «Про него хоть не забудь из-за школьных ёлок», — говорит Катюшка и меняет на календаре отметку.

Двадцать второе декабря! Вот ведь что с нами порой творит занятость. Я едва не забыла про один из самых важных дней в жизни своей бабушки Анны. Чудо, что есть время и возможность, и мы едем.

— Саша, Катя, едем же скорее. Сегодня у бабушки Анны именины. Надо за тортом заехать.

До девяноста одного года бабушка жила в своём доме далеко отсюда, в Башкирии, в красивейших местах Приуралья, где проходит граница Европы и Азии. Дети её после окончания школы разъехались во все стороны. Навещали, конечно, но после смерти дедушки в 1995 году бабушка Анна осталась одна. Сама справлялась со всеми делами, держала хозяйство, косила сено, пряла шерсть и вязала невероятной красоты шерстяные вещи.

Пока бабушка практически не ослепла, она стойко отвергала все разговоры о переезде. Но настал момент, когда нельзя стало откладывать, и в доме моих родителей приготовили отдельную комнату для долгожданной гостьи. Вскоре после приезда у бабушки был день рождения, 93 года, и вся наша большая семья придумывала, как лучше порадовать бабушку. Было решено заказать торт с надписью. Когда в кондитерской узнали, для кого будут готовить, они нам пообещали бесплатный торт на столетний юбилей.

Но в жизни самой бабушки Анны бесплатного ничего не было. Помню наш с ней разговор после того, как прочла ей рассказ «Индия» Виктора Астафьева.

— Ты вот, Аня, про девчонку эту, Сашу-то, больно трогательно рассказываешь, что в стужу-то по грудь через сугробы шла, когда ей связь, повреждённую фашистским снарядом, надо было восстановить. Жалко ведь её, сердечную. В войну столько их, молоденьких, погибло и из моих подруг да знакомых… Меня-то почему не забрали на фронт? Ох, не забрали, а ведь я писала прошение в районный военкомат, хотела уйти хоть санитаркой. И ведь могла бы, образование ветеринарного врача у меня было. На санинструктора вмиг бы переучилась, но не пустили меня. Директор колхоза знал, что я одна из баб и девчонок умела управляться с важной техникой — трактором, а без него бы мы тогда пропали. Деревня и ближайшие усадьбы державшихся особняком единоличников очень далеко от Уфы и от железной дороги стояли, всех мужчин трудоспособного возраста призвали на фронт, кто-то ушёл добровольцем. А кормить оставшихся детей и стариков надлежало нам, таким вот девчонкам. Да…

— Про сугробы-то я тебе, Анечка, расскажу. Пришлось нам с Аннушкой-соседкой десятого марта в первую весну войны в районный центр спешно, в ночь, идти. Трактор сломался, а действующая МТС только там до войны была. Вот и брели мы, надеясь отыскать необходимые запчасти. На Урале зимы, ты знаешь, снежные, порой выше окон заметает, и тогда намело хорошо. К снегу и морозу, ночному лесу мы с раннего детства привычные, шли спокойно. Восемнадцать километров и расстоянием стыдно назвать. Одна мысль стучала в висках — скорее вернуться и отремонтировать трактор. Но на обратном пути нас вдруг неожиданно жарко солнце стало в спину пригревать. И сугробы припекать солнышко начало, и превратились те сугробы в смесь снега с грязью и льдом.

Так мы и шли, продираясь по грудь в этой ледяной шуршащей каше. Сначала даже отвлекать друг друга разговорами пытались, девичьи мечты свои осторожно рассказывали. Женихов мы, слава Богу, до войны не нажили, поэтому никого сердечного не провожали и не ждали. Братьев же всех до единого на фронт проводили, как та твоя Саша-то из рассказа земляка вашего, Астафьева. Да…

— Соловья баснями не прокормишь, и невозможно долго обманывать себя разговорами. Анна моя один раз, оступившись, чуть с головой не ушла в это болото снежное. Вытянула я её, откуда только силы тогда взялись. Когда промокшими насквозь и продрогшими до костей мы наконец-то смогли выбраться на пригорок, то первым делом проверили небольшую, но такую ценную ношу, спрятанную у меня за пазухой. Развернув тряпицу, рассмотрели запчасть. Названия не помню, Анечка, а вот как она лежит передо мной — сейчас даже вижу. В смазке, блестит. Целая! Осталось только донести и установить. Но нет сил у нас с Аннушкой. Замёрзли и стали чужими ноги. Постояв какое-то время, Аннушка закричала: «Нюра, у меня горячая вода по ногам бежит. Откуда тут горячая вода?» Собравшись с силами, я наклонилась к её ногам, подняла полы тулупа и увидела струйки тёмной крови, сочившейся по изрезанным ледяной шугой ногам. Чуть погодя и мои ноги, Анечка, загорели-запылали. И заглядывать не пришлось, чтобы понять, что там струится горячая кровь, и там разодраны острым льдом хлопчатобумажные чулки. Обнялись мы, две Анны, да повели друг друга к деревне. Благо, её уж с пригорка-то и видно стало.

Бабушка затихла, посмотрев не то что мимо меня, а словно сквозь годы переживая ту ночь и тот день. Мне же хотелось узнать, как закончилась история.

— Бабушка, — осторожно позвала я, — расскажи, как вы тогда домой дошли, не заболели ли и трактор-то смогли отремонтировать?

— А что бабам сделается, внученька? До дома уж почти без сил пришли. Одежду просушили, раны промыли. Сестра меня шалью маминой укутала, да я и пошла трактор починять. Скоро посевная, а она не спросит, у кого что болит.

Вздохнув, бабушка посмотрела прямо на меня и спросила:

— А что ж ты, такая обычно внимательная, не спрашиваешь, почему я так точно дату запомнила, 10 марта?

— И правда, бабушка, почему?

— Почему, почему… Мы когда с Анной на пригорке-то стояли, кровь унимали, она мне и сказала, что ангел-хранитель нас от смерти уберёг, одними ногами изрезанными да простудой отделались. Именины наши одиннадцатого марта. День мученицы Анны Благовещенской. Ты вот, Анечка, теперь понимаешь, почему не день рождения мне так дорог, а именины?

Теперь я понимала, да…

…Время в пути летит незаметно, если ты пассажир комфортабельного автомобиля. Подъезжая к пекарне, я знала, что, помимо торта, подарю бабушке икону Святой Анны Благовещенской. Преображенский собор совсем рядом, надо лишь выбрать и купить нужную икону.

Но оказалось, что подарок в тот день ждал и меня. Не успели мы приехать к маме и бабушке и отдать свои гостинцы, как бабушка позвала меня в свою комнату и, поцеловав, вручила икону Анны Пророчицы. Это святая, чьи именины приходятся в аккурат на 22 декабря. Я плачу, сев рядом с бабушкой, слов нет совсем.

— Что ты, милая, успокойся. Почитай мне лучше, не плачь. Давай опять твоего Астафьева, что ли. Только про войну не надо. Сегодня лучше про Левонтия с Васеней его непутёвой, да Санькой с Витькой. Помнишь, как ты совсем маленькая читала да удивлялась, откуда это Астафьев всё про наших соседей знает, только имена другие пишет. Расскажи, как они песню про обезьянку пели.

Этим летом бабушке Анне исполнилось 99 лет. Труженик тыла, вдова ветерана Великой Отечественной войны.

Навалихина Ольга

Зеркала и стекла

Однажды Ты сказал: «Как жаль, что люди не могут посмотреть на свои поступки так же, как на свое отражение в зеркале».

Я, вероятно, промолчу, лишь подумаю, что в зеркале мы не видим себя настоящего. Зеркала так часто нас обманывают. Или мы сами себя обманываем, выдавая желаемое за действительное. Сколько раз в примерочной мы порхаем от ощущения, что это то самое платье?.. А потом? Всегда ли эмоции от второй примерки бывают такими же радужными?

Вспоминается ли вам то заветное зеркало, в котором один подросток с заметным шрамом увидел своих погибших родителей? Но то зеркало было спрятано, чтобы защитить от иллюзий, спасти психику.

Или вам ближе зеркало, что скрывает Королевство, которым правит глупец, а среди его ближайших подчиненных — хищники, пресмыкающиеся и земноводные? Хотелось бы вам, чтобы доброта и ласка играли второстепенные роли и служили подлости и алчности? Или лишали свободы дружбу?

Я не буду писать про иллюзии и аллегории Зазеркалья Льюиса Кэррола. Совсем не моя история. Вся целиком, кроме котенка…

Но везде реальное, и то, что по другую сторону зеркального стекла, скорее противопоставляется, чем отождествляется. Так можно ли им верить? Этим зеркалам — иллюзионистам и лжецам?

Да что они о себе возомнили, эти стекляшки, покрытые тончайшим слоем металла? Почему порой позволяют себе вершить судьбы, впиваясь острыми осколками в глаза и сердца? Да так, что не выплакать…

Почему так много внимания уделяют им пишущие, рифмующие и поющие?

Зеркала врут нам каждый день. День за днем…

Мы смотрим в них и не замечаем изменений, происходящих в нас и вокруг нас. Мы словно с завязанными глазами: упускаем из виду, что «после тридцати время ускоряется вдвое» (откуда Ты знаешь об этом, мальчишка?). Мы и сами учимся обманывать, гримируя первые морщинки. Мы говорим себе, что они не от возраста, а всего лишь от частых улыбок. Мы подводим задорные стрелки, наносим цвет и блеск и нравимся себе!

А потом в один миг замечаем, что твоя девочка уже почти одного с тобой роста: «И когда успела дочка подрасти?..» Удивляемся, ужасаемся? Нет, мы всегда знали, что зеркала нам врут.

Просто по этим правилам мы играем с самого детства.

Родинка у меня на левом виске! Но зеркало упрямо твердит мертвым стеклянным шепотом: «Справа, справа…»

Удивительно, что самыми честными оказываются… кривые зеркала! От них мы не ждем правды, им мы не верим априори. Так просто, правда? Кому придет в голову рассматривать себя в сфере зеркальной елочной игрушки? Рассматривать, конечно, можно, забавы ради. И знать, что мы точно не такие!

Великий классик поведал нам лишь об одном зеркале, которое искренне отвечало на вопросы о красоте и молодости. И что прибавила ли эта правда счастья кому-либо? Нет, царицу чуть с ума не свела, царевне чуть не стоила жизни (а девочка разве виновата?!). Впрочем, и зеркало там тоже плохо кончило: сложно сохранить целостность и хладнокровие, когда тебя кидают под лавку.

И нет, я не хочу, чтобы люди смотрели на свои поступки, как на отражение в зеркале. Хочу, чтобы мы осознавали их истинную ценность, осознавали раньше, чем совершали их, не дожидаясь последствий. Это даже не вопрос красоты внешней, здесь речь идет о благородстве и человечности.

Когда-то, возможно, мы продолжим с Тобой этот разговор. Я прочитаю то, что пишу сейчас, а потом подкину провоцирующий тезис. Скажу, что стекла, бесцветные и окрашенные, в любом случае лучше, честнее и правильнее. Я знаю, я надеюсь, что Ты будешь со мной спорить. Ты скажешь, что светофильтры отсекают большую часть видимого спектра. Ты вспомнишь о линзах и фокусных расстояниях (в физике 10-11 класса, кажется, есть раздел об оптике). Как хороши физические ассоциации в качестве доводов! Я буду слушать и парировать. Пусть даже в конце Ты сможешь быть достаточно убедительным, чтоб выйти из спора победителем, чтобы доказать, что я не права. Аргументируй, не соглашайся, высказывай мысли вслух. Мне так нравится твой взгляд на мир!

А пока записываем определение в тетрадь: «Энантиомеры — пара стереоизомеров, представляющих собой зеркальные отражения друг друга, не совмещаемые в пространстве»…

И завтра мы начинаем подготовку к новогодию: проводим реакцию «серебряного зеркала», покрываем металлом прозрачные стеклянные шарики…

Цалон Ксения Александровна

В зеркалах

Как часто мы видим себя настоящих, когда смотрим в зеркало? Окидывая беглым взглядом себя с утра, бегущего на работу, или разглядывая внимательно перед важной встречей, мы можем отметить внешнюю привлекательность, усталость, особенно подходящую блузку или прическу, иногда можем обратить внимание на что-то тревожное, мелькнувшее во взгляде… Но когда хочется встретиться с собой истинным, со своей памятью и душой, покрытое металлом стекло бессильно.

I

Живые, широко раскрытые, сосредоточенно смотрящие в упор глаза.

— Твоя? — Улыбающийся, почти смеющийся голос задает вопрос.

— Моя! — с гордостью и вызовом отвечаю я.

— А эта твоя? — повторяется вопрос.

Ответа нет. Верхняя губа нервно подергивается, обида и растерянность грозят вылиться горьким потоком.

— Не помню…

— Ну, тогда это моя буква. — Мама с деловитым видом берет карточку с буквой «Щ» и кладет рядом с собой.

— Твоя? — На этот раз вопрос задаю я, не веря в уже случившуюся жизненную несправедливость.

— Ты же не угадала, значит, моя.

Объяснение возымело действие. Выражение лица принимает сосредоточенные и осмысленные черты.

Как далеко от меня сейчас эта маленькая трехлетняя девочка, получившая один из первых жизненных уроков. И когда порой подкатывает к горлу комок обиды, сжимается от напряжения все тело и норовят хлынуть чистые, по-детски горючие слезы от неслучившегося или упущенного, вспоминаются слова: не угадала — значит, не твоя. И намного проще становится отпускать всё то, что не угадала, не твоё…

II

Вспоминается яркий, как вспышка фотоаппарата, солнечный день: растянувшееся гладкое и ослепляющее небо, отражающееся в зеркальной поверхности озера. На берегу сидит девушка-подросток, еще несколько угловатыми движениями собирающая в горстку разноцветные камешки.

— Мась, ну мы купаться-то пойдем?