Мы ходим вокруг опунции

Колючей такой опунции

Мы ходим вокруг опунции

В пять часов утра

Между действительностью

И фантазией

Меж побуждением

И действием

Падает Тень.

Т. Элиот, «Полые люди»

Прощание

Ну, давай. Не бойся! Впусти же меня!

Раз, два, три. Бьется.

Распахиваю хлипкую дверь. Влетаю в спальную.

— Нельзя, ребенку сюда никак нельзя! — Крохотная баб Шура с тонкой пепельной косой машет коротенькими руками.

Мама в нерешительности смотрит. Бабушка с теткой молчат. Подхожу. Беру за шершавую ладонь. Длинные пальцы — сплошь синие, как плаксивое небо. Грудь-гора. Вздымается тяжело, надрывно. Ухает вниз. Все резче. Все реже.

— Дееед, — протягиваю я.

Открывает глаза. Никакой пелены. Взгляд ясный, счастливый. Пытается улыбнуться, но уголки губ в ответ лишь слегка подрагивают. Смотрит на нас. На меня.

— Успела… — Что-то шуршит, шипит в засохшем скривленном рту, выпуская последнее слово…

Он лежит за стеной. В аккуратном деревянном гробу, заботливо обшитым парчой. Зеленой в золотистые жар-птицы. Мы выбирали с мамой. По периметру — кант черным бантиком. К нему приходят. Прощаются. Кладут у лакированных туфлей вонючие букетики с засохшей лавандой и свернутые рубли. А он им улыбается. С закрытыми глазами и подвязанной бинтом челюстью. Раз в час кто-то традиционно причитает. Просит прощения и целует руки, обработанные формалином и сжатые в замок с торчащей свечей. Меняет потухший огарок на новую свечу. Трещит пламя. А за окном — февраль. Двадцать девятое.

Баб Шура не велит оборачиваться. Но я не сдерживаюсь и заглядываю за правое плечо. Бабушка говорила, что тебя никто не придет провожать. С твоим-то характером. А толпа растянулась от самой церкви до первых домов у пригорка. Идут. Молчат. Несут венки, калачи, свечи. Поверх рукавов — платки повязаны. У перекрестка перед кладбищем пономарь трижды окропляет дорогу водой. Батюшка басит. У бабушки больше нет сил идти. Мы с мамой берем ее под руки. Мальчишки открывают ворота кладбища.

Царствие небесное.

Тяжело падают влажные комья на крышку гроба. Исчезают под ними жар-птицы. У изголовья, у креста радуется маленький подснежник. Чудом выжил — лезвие лопаты прошло в сантиметре.

Все. Батюшка крестится. Протягивает руку для поцелуя.

Солнце жарит, как оголтелое. Расстегиваю пальто. Денис подходит и молча обнимает.

Спи спокойно…

Мне ночью совсем не спится. Полная луна, завершая первый день весны, восстает из-за горизонта. Как раз где-то там, над кладбищем, где ты мирно спишь.

За стеной топот, стук, разговоры. Неужели уедет?

Я верчусь в ледяной постели, подтыкаю под спину пуховое одеяло. Буржуйка уже остыла, а будить маму с бабушкой не хочется. Я так просила, чтобы ты остался. Тысячу раз просила. Но в каждой жизни — ты неприступен.

Луна продолжает шествие, маяча круглыми боками. Натягиваю колючие носки, ныряю в бабушкины тапки из войлока. Подкрадываюсь к окну. Только бы не заскрипела! Нижняя форточка предательски пищит… Фух, вроде никто не проснулся. Прохладный воздух льется в окно, огибая скрюченные ветви старого ореха. Я нащупываю камешки на козырьке. Кидаю их на твой балкон. Цок, скок. Отлетает эхо от бетона. Сколько раз твоя мама грозилась постелить линолеум. Ты выходишь.

— Мне холодно, — мои зубы стучат, ты протягиваешь руки и помогаешь мне перелезть на балкон, — не уезжай, пожалуйста…

Я утыкаюсь в твою грудь. Голую. Гладкую и теплую. Реву.

— Я не хочу уезжать, но не могу. Правда. — Ты гладишь меня по волосам, крепче прижимая к груди. — Не плачь, малыш.

Целуешь мои щеки. Слезы. Они соленые? Пробираешься к груди. Трогай, целуй, бери все, только не уезжай.

Вдали на станции гудит товарняк. Твой — следующий. А я не могу оторваться. Вросла в тебя…

— Я приеду на Пасху, ты даже не успеешь соскучиться!

Залаяла собака, разбудив петухов.

Я отогреваю окаменевшие ступни под одеялом. Переваливаясь с ноги на ногу, заходит бабушка. Подкидывает дрова в прожорливую железку. В комнате теплеет, а на душе — мороз.

Ладно. Не хочу смотреть, как к лету он бросит тебя-меня и укатит в Штаты. Пусть хоть и в тысячный раз, а боль — все такая же. Спасибо, что меня пустила. Живи на здоровье.

Сердце на мгновение замолкает…

Стук-стук-стук…

Спасение

Стук-постук. Я опять вторгаюсь. Впустишь, родная?

— Тетя Муся, ну пустите ее со мной, по-жа-луй-ста! — канючу я у бирюзовой железной калитки. На ней нарисованы цапли, а за ней, прыгая с ветки на ветку, перекрикиваются индейки.

— Нам еще огород полоть и подвал мыть. Не знаю, если у нее хватит совести, а, Лиза? — Тетя Муся сурово смотрит на дочку, вытирая мокрые руки о пропахший чесноком передник.

— А может, мы вам завтра прополем? С нас — огород, а вы — подвалом занимайтесь. — Я знаю, что она согласится. Тетя Муся добрая, хоть и строгая. Навсегда молодая с угольными завитками волос вокруг загорелого лица.

Повисает пауза. И тетя Муся, конечно, соглашается, но продолжает ворчать, спускаясь в прохладу подвала. Лиза закрывает калитку, и мы идем в гору.

— А папа дома?

— Ага, в гараже возится. Ему скоро баллон должны привезти для летней кухни. — Лиза останавливается у дома бабы Паши и оглядывается по сторонам. — Виноград хочешь?

— Не этот! Он придорожный, весь в пыли. Давай у фермы нарвем?

Но Лиза уже вовсю жует, набив рот немытыми ягодами.

— Там нет Лидии, одна Молдова неспелая. Так ты о чем хотела так срочно поговорить?

Мы бредем мимо запустелой фермы. Огибаем разросшееся кладбище. Как ты там, дед?

Вдали за колодцем-аистом виднеется лесополоса. Я украдкой поглядываю на Лизу. Ее лоб покрыла испарина. Отчего такие же, как у тети Муси, завитушки стали еще мельче и круче. Как же она похожа на мать.

— Тебе Петя пишет?

— Да, но редко. Ленивый он. Вчера звонил, к соседке бегала.

— Ты всегда можешь прийти поговорить ко мне.

— Ага, сейчас, двадцать минут с горы трусцой! Это не для моих габаритов. — Лиза смеется, хлопая себя по солидным бедрам. И черный от винограда рот обнажает неровные зубы. — А… что с Денисом?

— Денис укатил в Штаты, ты же знаешь! — Я слышу это в сотый раз, но каждый раз злюсь, как в первый.

— И… совсем ничего?

— Нет! — Я пинаю почерневшую кожуру от грецкого ореха, и мы заходим в полуразрушенную каменную беседку с фонтаном-родником.

— Пить хочется. — Лиза подставляет тут же висящую железную кружку под тоненькую струйку. — Я все равно не понимаю, как так! А ты не хочешь написать первой?

Хочу! Безумно! Но я не смогу уехать к нему в Штаты, потому что у моей мамы скоро случится инфаркт. И я буду ее выхаживать. А потом писать будет слишком поздно.

— Не хочу! В этом нет смысла.

— С чего ты так решила? Я не поверю, что он не скучает.

— Да он наверняка себе уже подружку там завел. И вообще, женится на уродливой жердяйке с большим ранчо, и она нарожает ему киндеров!

— Так, только не будем про жердяек, а то… — Лиза набирает в рот воды и прыскает ей на меня.

Я подставляю руки под струйку, жадно прихлебываю из ладоней, бегу за Лизой. Репей больно дерет голые ноги. Вода булькает за щекой, я сдаюсь и глотаю. Мы выбегаем к озеру и падаем у кромки. Прямо в черную грязь. Поодаль из камышей вылетает стайка уток, напуганных нашим гоготом.

— Ну ничего. — Лиза окунает палец в темную жижу и рисует боевые полоски на моем и своем лице. — В сентябре в класс придет новенький — Леня — говорят, симпатичный. Как закрутишь роман! И пошли они все эти Денисы!

— Новые люди — это хорошо…

Мы лежим, крепко держась за руки, как старые дубы за нами, крепко сплетшиеся ветками. Навсегда спутавшиеся корнями. Небо спокойное. Ни волнений, ни облака. Смотрится в мутную гладь озера, словно в почерневшее зеркало. Через год высохнет озеро. Улетят птицы. Останутся только кости и черепа от погибшей скотины, торчащие из тронутой трещинами земли.

А прямо сейчас, в селе, в доме за железными воротами с цаплями, полыхает пожар от взорвавшегося баллона. Я знаю, ты меня не простишь, Лиза. Я уеду в город, и мы никогда не помиримся. Но я честно пробовала по-всякому. Или погибните все, или выживете только вы с братиком. Я отправила его с утра к твоей бабушке. Так и останется тетя Муся на кладбищенской фотографии. Навсегда молодой, с черными кудрями. Рядом с дядей Васей.

Хочешь, я еще немного у тебя тут останусь? Разгребу с Лизой, помогу с похоронами. Мне не впервой. Хочешь?

Да не хозяйничала я тут. Я уже столько раз это проживала, тебя пожалела.

Ладно-ладно. Ухожу я. Только не выходи за этого черненького Никиту — он алкоголиком станет, бить тебя будет.

Не благодари…

Потеря

Я думала, мы нарожаем детей. Укатим в столицу. Устроимся на крутую работу. Купим квартиру, машину. И заведем кошку с собакой. Ну или попугая с рыбками. Только не хомяков. Не переношу мышиных. Они вечно ползают в подвалах или на чердаках. Перебирают своими маленькими ножками. Хозяйничают. Не дают уснуть…

Спасибо, спасибо, что ты не сопротивлялась, как другие! Ты не представляешь как это важно! Для тебя, для меня, для всех, родная!

Я люблю этот городок. Даже сейчас, когда Максу грозит опасность, и я мчусь через центральный парк, сбросив сиреневые (что за вкус?) туфли на высоченном каблуке, я тону в этом амбре белоснежных акаций. Мостик. Фонарь. Блеклые звезды — наверху. Асфальт в белую крапину облетевших цветков под ногами. Заржавевшие лодочки-аттракционы, взмывающие уже не до небес. Зажгите пожалуйста луну, пусть она выплывет из-за облаков, осветит площадь. Там сейчас будут Макса бить, если я не успею…

— Курево принес?

— Нет…

Удар в солнечной сплетение. Скорченный Макс падает к ногам Вити.

— Я тебе бабло дал? Дал. Курево где? Где курево, спрашиваю?

Удар в лицо. Макс сплевывает теплую кровь. Склеившиеся пряди налипли на мокрое лицо.

— Стойте, не трогайте его! Я все отдам! — Я расстегиваю сумочку. Вытряхиваю все, что смогла собрать — десятки, полтосы, даже пару сотенных и кучу грязной мелочи.

Витя скалится. Сторожевые псы — Вадик и Дима — в любой момент набросятся по его команде.

— Чья будешь? — Витя достает пачку Мальборо из кармана. Дима тут же подставляет зажигалку и щелкает.

— Сельская я. Какая разница! Тут хватит! Если хотите, вот еще кольцо возьмите с серьгами. — Я наспех стягиваю узенькое золотое колечко и достаю из ушей серьги-гвоздики.

— Крест хочу. И то, что под ним. — Витя облизывает губу, поглядывая на мою грудь.

— Не тронь ее, — хрипит Макс, пытаясь встать, но неудачно заваливается на правый бок, — беги, дура…

Витя все ближе и ближе. Зловонный микс пива, рыбы и сигарет. Тяжелое дыхание. Надо решать. Или я, или Макс. Изнасилование или убийство? Дед учил меня быть сильной.

Витя дергает меня за белую блузку, лижет мою грудь. Я начинаю кричать, бью коленом в его пах. Он взвывает от боли. Вадик с Димой, фас, набрасываются на меня, сбивая с ног. Макс подползает к урне, шатаясь, встает. Что-то звенит, разбиваясь о бетонную мусорку. Макс заносит руку над Витиной головой…

Подъезжают две черные машины. Спешно уносят Витю с пробитой башкой. Нещадно избивают Макса. Упаковывают его в багажник.

— Что делать с шалавой? — слышу я сквозь какую-то стену.

— Пусть валяется!

— Что-нибудь ментам вякнешь — урою, слышишь? — орет черное пятно, зависшее надо мной.

Колеса визжат, оставляя едкий запах паленой резины.

Светает. Я бреду по частному сектору новых домов. У этих вот фасад четкий и арка вся обросла лозой. А палисадник вообще как ботанический сад. А у тех и вовсе кирпич, гараж и забор под сигнализацией. Торчат макушки детской горки и качелей. Правильно делают, что боятся. За себя, за детей, за собак своих.

— Выродки, выродки. И менты все продажные…

За спиной раздается звонок. Добротная женщина лет пятидесяти развозит на велосипеде утреннюю почту.

— Вы Макса не видели? — Она отклоняется, как ошпаренная, налегая на педали всем своим могучим весом. Тоже боится. Может, пенсию везет. Ну и правильно.

А у нас с Максом не будет пенсии. И дома. И детей. И дачи. Макса вообще не найдут никогда. По крайней мере, пока не осушат пруд за городом. Или в старую канализацию не залезут дети, играя в прятки. Смотря, в какую жизнь попадешь.

Где ты там прячешься? Я честно хотела тебе помочь. И себе. А потом остаться. И слиться с тобой-мной. И прожить долго-счастливо. Не вышло. Извини.

Не прощаюсь…

Последний день

Алекс всегда пахнет табаком и морозом. Гладко выбрит. И волшебно улыбается. Всякий раз я надеваю это пальто. Тончайший кашемир. В красную клеточку с зелеными полосками. Для нашей лучшей встречи. И берет. С помпоном. Юбку в складку, водолазку, капронки двадцать ден. Обещают до нуля, но это ничего. Ради будущего можно и померзнуть. Мы всегда встречаемся вчетвером. Толя, Коля, я и Алекс. Пять лет в университете, пять — на нефтезаводе. И вот сейчас — каждый пошел своим путем.

Коля и Толя остались в городе. Как и я. Алекс укатил в столицу. И теперь, будучи почетным горожанином и бизнесменом, пригласил нас в гости и забронировал столик в ресторане.

Мы идем по площади. Справа, слева — старые здания, храмы, купола, упирающиеся в осеннее папье-маше. Зажгли фонари. И вот, что странно, ничто и никто не отбрасывает тени. Ни купола, ни прохожие. Ни даже мы. Плоский мир.

Я робко поправляю берет, кокетливо одетый набок. Спрашиваю, где Алекс живет. Он указывает куда-то вдаль, где острые стрелы рослых кранов играют с заревом в крестики-нолики, пропуская сквозь себя осенний ветер.

— Там новостройки, видали, как блестят? Космос за квадратный метр, даже не спрашивайте. Сам ипотеку взял.

Мы устраиваемся за столиком. Сквозь шум пробивается колокольный звон.

— Пинту пива? — Алексу улыбается с виду молодая студентка в нарядном фартучке и с карандашом и блокнотом в руках, — вот винная карта, вот меню.

Блондинка хлопает полуметровыми ресницами над голубыми глазами и улыбается во весь рот.

— Да, — расплывается, как чеширский кот, Алекс и тихо присвистывает уходящей официантке вслед.

Мы ждем пять, десять, пятнадцать минут. Алекс идет к барной стойке. Из зала для обслуживающего персонала выбегает голубоглазка. Алекс щебечет, поглаживая ее по руке.

— Неплохо он так устроился, — резюмирует Коля, — может, тоже в столицу рвануть?

— Видали мы эти ваши столицы в зеленых гробах, — хмыкает Толя, — что же он так долго, может поторопить?

— В зеленых гробах с золотыми жар-птицами. — Меня передергивает.

Алекс достает телефон и быстро записывает номер блондинки. Она еще раз взмахивает своими бесконечными ресницами и уходит на кухню.

Алекс садится и осторожно, под столом, кладет руку на мое бедро.

— Черт, ребят, я так по вам скучал!

Мерзко. Холодно. Противно. Я скидываю его руку.

— Ага! Это заметно!

Толя с Колей переглядываются.

— Так, дорогая, это что за предъявы? — Алекс пытается снять напряжение.

Голубоглазка несет поднос с тарелками и столовыми приборами. Раз, два, три, четыре, пять…

— А почему на пять персон? Вы не умеете считать?

— Не кипятись! Это сюрприз. Просто она опаздывает.

— Кто она?

— Ух, прошу прощения! Всем добрый вечер. — К нашему столику подплывает роскошная девушка в белой норке. — Представишь, Алекс?

— Это Настя. Моя жена. — Алекс нежно целует ей руку.

Парни гудят.

— Вот это ты жук, Александер!!! Поздравляю! Выдал так выдал!

— Кхм. — Коля как всегда мнется. — Круто! Поздравляю, дружище!

Настя скидывает шубу, оголяя заметно округлившийся живот.

— Жарко тут у вас.

— Ого, так вас можно поздравить дважды?! — вскрикивает Коля.

Мир опять рушится. На две, четыре, шестнадцать частей. Двести пятьдесят шесть, шестьдесят пять тысяч пятьсот тридцать шесть пазлов. В одном из этих мелких осколков Алекс, приезжавший ко мне неделю назад. В другом — месяц назад. В третьем — два. Евший на моей кухне, спавший в моей постели. Со мной. Куривший на моем балконе. Дышавший моим морозным воздухом…

Сдерживаюсь. Сжимаю кулаки до белых костяшек. Я смотрю это кино в многотысячный раз. И никогда не перестаю злиться. Но надо потерпеть ради встречи. Прости меня, хозяйка.

Выбегаю. Раздетая. Без шапки. Обещанные ноль градусов осыпаются тихим снегом. Ныряю в метро. Бегу по эскалатору вниз. Вдали постанывает подъезжающий состав, заглушая гул толпы приближающихся болельщиков. Останавливаюсь у платформы. Болельщики орут. Что-то скандируют. Толкают друг друга, пока один из них не врезается в меня. Я лечу. К самому краю платформы. Состав гудит. Мое тело зависает в воздухе над рельсами. Я встречаюсь с тобой взглядом.

Картинка вокруг замирает, превращается в муляж. Глупый. Смешной. Неправдоподобный.

Все что у меня было — не мое. Других меня. Из других вселенных. Чужих жизней.

Мое — это ты. Живой. Настоящий. С желтым шарфом поверх черного пальто. С серыми глазами под густыми бровями. С блестящей чернотой кудрей в легкую проседь. Ты пытаешь меня схватить за вскинутые руки. За подол пальто. Хоть за что-то. Я ускользаю. И падаю вниз. Ты летишь следом…

Темнота в конце тоннеля…

Я забегала в метро на пять минут раньше. На десять, пятнадцать. Стояла, как идиотка. Залетала с других входов. К другому краю платформы. Даже в другой одежде. И в другие дни. Тебя нигде не было…

Как тебя найти сквозь миллионы вселенных? Как найти свою жизнь из тысячи чужих? Сквозь бесконечность решений?

Все такое многоликое и одинаковое. Разное и повторяющееся. А ты — один. И я ускользаю из твоих рук…

Рождение

Я падаю в плотную воду. В темную воду. В теплую воду. Меня зовут. Мне кричат. А я не хочу. Я устала от чужих тел. От их судеб и моих действий. Если мне суждено быть полой, то я останусь здесь.

Здесь. Я. Есть.

Выбор

Я бреду по кладбищу. По странному кладбищу. Живых среди мертвых. Живые — лежат в могилах. Мертвые — к ним приходят.

Моя надгробная плита очень тяжела. Из серого мрамора с вылитым вазоном. В вазоне — цветы. Засохшие. Вонючие. Лаванда?

А я люблю пионы…

— Здравствуй, дед.

Ты склоняешься над моей могилой. Здоровый, лучистый. Теребишь любимую фуражку с измятым картонным козырьком. Затем поглаживаешь острую бородку, выкрашенную в яркий каштан.

— Как тебе живется тут, дедушка?

— Хорошо, внученька. Хорошо. У меня свой огород, сад. Достраиваю дом. Скоро бабушка придет. Хочу ее порадовать. Встретить, как полагается. А как ты там?

— Странствовала. Все найти себя не могла. Столько тел испробовала, столько жизней.

— Ну и как, нашла в конце?

— Нет, как видишь.

— Тут же какое правило, умираешь там — живешь тут. И наоборот. А ты чужие жизни проживала. Все исправить пыталась. Плохо. Вот и зависла между мирами.

— Теперь хорошо. Останусь там.

— Нельзя тебе там. Тебя твоя жизнь ждет.

— Только моя и ничья больше?

— Да.

— Но как же я ее найду?

— А ты просто закрой глаза и увидишь.

— А тебя я еще увижу?

— Когда-нибудь…

Просто будь.

Я просто есть

Темнота кругом. На школьной площадке играет музыка. Крутится большой стеклянный шар со множеством квадратиков, отбрасывая цветные тени на зернистый асфальт.

— Потанцуем? — спрашивает черноволосый юноша с большими серыми глазами. — Я, кстати, Леня.

— Новенький? Соня. — Девушка протягивает руку, и пара устремляется в центр площадки.

— Я заметил, ты любишь черное? — Леня крепко прижимает ее к себе, и они начинают медленно кружится в танце.

— Да, год выдался паршивый.

— Ты кого-то потеряла? Прости, я не знал.

— Деда, подругу. С парнем порвала…

Музыка ускоряется, пары на площадке начинают двигаться быстрее. Одна из них врезается в Соню с Леней. Девушка теряет равновесие, норовя упасть, но Леня вовремя подхватывает ее.

Соня всматривается в его лицо. Оно кажется ей до боли знакомым.

— А мы никогда не встречались раньше?

— Может быть, в прошлых жизнях? — улыбается Леня.

— Как же ты тогда меня нашел в этой? — подхватывает Соня.

— Чтобы собрать пыльцу пчелы облетают тысячу цветков…

Соня прижимается к Лене и крепче обхватывает руками его шею.

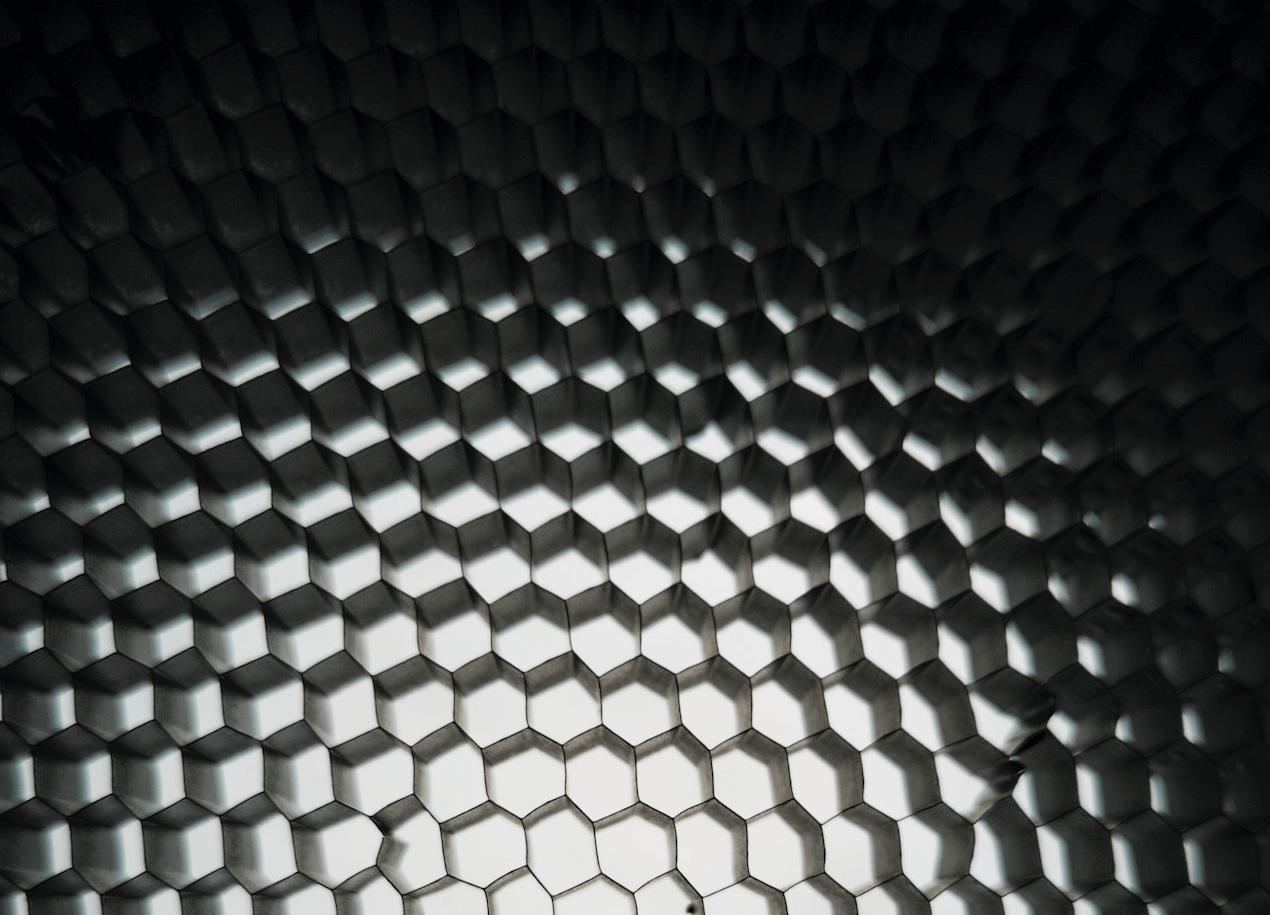

Они танцуют. Соты-вселенные нависают над ними. Только их вселенная — теперь целостная. Плотная. Непроницаемая.

Навсегда.