Декабрь 2022 - январь 2023

Сувенир на память

Новогодние и рождественские рассказы будущих русских классиков

Ad astra

За счастье!

Капель в январе

Пирог счастья

Подарок

Рыжий хвост

Утро нового года

Январский пломбир

Занозы

Корабль

Небеса (отрывок)

Отец

C историей

Атавизм

Ахав

Безопасный путь

Большая медведица

Все мы немножко Сергей

Дорожка

Единственная

Зной

Исследователь льда

К черту

Как море

лестница

Мне жаль

Мой

Музыка серебряных спиц

Наставник

Нежное и пока что скромное пение цикад

Неоткрытая дверь

Новогоднее диско

Прекрасные машины

Сирокко. Когда небо сделалось оранжевым

Соты

Фея Драже

Футбол

Хлеб и водка

Цирк приехал!

Этюды

Бобы и горошины

Папа хочет спать

Человек под тополем

Летнее чтение

Письма воды (цикл «Чертово колесо»)

Как изменилась литература в 2022 году

Мы привыкли к тому, что на текущие события быстро реагирует публицистика, в крайнем случае — массовая литература. Но последние двенадцать месяцев показали, что поговорку «утром в газете — вечером в куплете» смело можно расширить до «вечером в романе».

Уходящий год заставил реагировать быстро даже тех, кто старался этого избежать. Напоминаем о переменах и рассказываем, как они повлияли на литературный процесс.

Запрет на пропаганду ЛГБТК+ и законы об иноагентах

5 декабря в силу вступил закон о полном запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений», смены пола и педофилии. И это, пожалуй, главное событие не только в социальной, но и в литературной жизни страны. По словам Галины Юзефович, до сих пор не вполне ясно, как и каким образом закон повлияет на книжный ассортимент, но совершенно точно он внесет свою лепту. С первыми неприятными проявлениями литературной гомофобии авторы и издатели столкнулись еще до окончательного принятия закона.

Так издательство Popcorn Books почти не было представлено на ярмарке интеллектуальной литературы Non/Fiction. В телеграм-канале представители «попкорнов» сообщили, что они были готовы привезти свою продукцию на ярмарку, но «обстоятельства сложились иначе». Писательница Ольга Птицева рассказывает, что стенд издательства был уже смонтирован, и о том, что он будет заполнен только книгами дружеского Individuum, руководство ярмарки сообщило накануне открытия.

«Это стало для нас большим неприятным удивлением. Я как автор недавно вышедшей книги “Там, где цветет полынь” пережила совсем уж травматический опыт. Коллеги не успели предупредить меня об отмене участия. В первый день выставки я пришла на открытие и увидела, что обложка моей книги, напечатанная в промо-целях, заклеена желтой лентой», — делится Ольга. — «Я почувствовала злость, горечь и страх одновременно. Не могу даже представить, что переживают авторы романа “Лето в пионерском галстуке”, на которых уже месяц как объявлена самая настоящая травля».

Как считает писательница, для читателей запрет на пропаганду — это не только ограничение выбора тем, на которые можно найти актуальную литературу, но и исчезновение целого пласта историй о людях, живущих вместе с нами, и о нас самих:

«Любой запрет бьет по самым незащищенным категориям людей. И книги, которые помогали им находить себе опору и репрезентацию, теперь исчезнут. И эта опора, и репрезентация исчезнет вместе с ними. Я испытываю почти физическую боль, когда думаю про это».

Если убрать эмоции, то по предварительным подсчетам новый закон затронет 50% рынка, коснется не только новой молодежной литературы, но и классики, романов Виктора Пелевина и части нон-фикшен-литературы, например биографий Петра Чайковского.

Еще одной «болевой точкой» для издательств стали книги «иноагентов» и писателей, публично высказавшихся против СВО. На том же Non/Fiction в черном списке оказались произведения Льва Рубенштейна, книга нон-фикшн журналистки Ольги Алленовой «Форпост» и приключенческий роман Анны Старобинец «Лисьи бороды».

Исход зарубежных авторов

В марте американский писатель Стивен Кинг приостановил сотрудничество с российскими издательствами. Последний официально переведенный роман «короля ужасов» «Билли Саммерс» вышел 6 апреля этого года. Также из России ушли британские писатели Нил Гейман и Джоан Роулинг, польский фантаст Адам Пшехшта и многие другие авторы. Издатели успокаивают: речь идет только о новых произведениях, разорвать договор не так-то просто. Однако лицензия на электронные версии книг о Гарри Поттере, например, была отозвана практически сразу, а контракты на бумажные версии, которые еще есть в продаже, продлеваться не будут.

В начале года от сотрудничества с Россией отказались и целые издательские дома, такие как Penguin Random House, Macmillan Publishers, Simon & Schuster, обладающие правами на публикацию книг нескольких десятков популярных авторов. Причин у такого исхода несколько. С одной стороны, это желание сохранить репутацию. В беседе с Галиной Юзефович генеральный директор издательства «Фантом-Пресс» Алла Штейнман рассказала, что для западных правообладателей важно, чтобы их «не ассоциировали с токсичным государством». С другой — после 24 февраля возникли проблемы с платежами, причем не только с отправкой: в некоторых странах получатели денежных переводов из России должны пройти специальную процедуру комплаенса (приведение деятельности компании в соответствие с требованиями законодательства, корпоративных, социальных и этических норм), которая отнимает и время, и силы.

Как говорят представители издательства «Эксмо», есть и обратный процесс возвращения писателей на российский рынок, однако сложившаяся ситуация все равно заставляет редакторов искать альтернативу на рынках Турции, Индии, Кореи и Китая. Надежд на такую стратегию мало.

«Достаточно разные культура и менталитет, — заявил в интервью РБК президент группы “Эксмо-АСТ” Олег Новиков. — Наш читатель даже не понимает, что такое индийская литература. Интегрировать ее в наше социокультурное пространство тяжело».

По словам Новикова, чуть лучше на российском рынке себя чувствует китайский и корейский контент, который рассчитан на молодежную аудиторию. Эта субкультура пришла в нашу страну немного раньше и успела укрепить позиции. При этом отдельно взятые книги тех же корейских или китайских авторов по-прежнему останутся не у дел. «Выходом» для поклонников Кинга и Геймана может стать активное изучение английского языка или… пиратские переводы, что еще больше усугубит имидж российского книгоиздания на международном рынке.

«Зарубежная литература учить языки мотивирует немногих. Чтобы сподвигнуть человека к изучению языка, если в этом нет сугубо прагматической монетизируемой необходимости, нужна довольно пылкая приверженность и открытость другой культуре, а это штука редкая, — считает переводчица Шаши Мартынова. — Поэтому, если современной зарубежки на русском действительно станет чувствительно меньше, народ вряд ли ринется учить языки. А вот возвращающееся (пока, к счастью, точечное) наплевательство на международное авторское право в очередной раз рискует всерьез испортить России отношения с зарубежными авторами и издателями. И когда (не “если”, а именно “когда”) Россия вернется в стан стран здравого смысла, многое и в этом поле придется отстраивать заново, как это случилось в постсоветское время».

Исчезновение бумаги

Уход авторов стал не единственным ранним последствием событий 24 февраля. Российские издательства столкнулись и с типографскими проблемами. Так с рынка ушли зарубежные производители бумаги, предлагающие широкий выбор под разнообразные издательские цели. В итоге редакторам пришлось срочно менять материал, на котором будет напечатан тот или иной том. Иногда кардинальные перемены происходили в середине серии.

На какое-то время российским читателям придется забыть о качественной кремовой бумаге, понижающей контрастность, а значит более безопасной для зрения. В долгосрочной перспективе может снизиться и качество печати, поскольку производственное оборудование до 22 февраля закупалось в Западной Европе. По словам Олега Новикова, имеющихся мощностей еще хватит на несколько лет, однако продукция, выпускаемая ими, будет ухудшаться, а достойной замены ни в России, ни в «дружественных» странах пока не существует.

Апроприация классики и интерес к сетевой поэзии

Весной этого года в топ продаж попали роман «1984» и повесть «Скотный двор» Джорджа Оруэлла. С тех пор они уверенно держатся на верхних строчках рейтинга, лишь изредка уступая свое место популярным фэнтези-романам. Продажи последних, кстати, за год выросли на 29% в штуках, что тоже симптоматично: погружение в иные миры — хороший способ эскапизма.

И все же литература в 2022 году стала не только средством развлечения, отдыха или побега от реальности. Так уже упомянутый роман Оруэлла сыграл роль политической листовки (в Иваново бизнесмен раздавал книги на улице, за что против него возбудили дело о дискредитации Вооруженных сил), а экземпляр «Войны и мира» — плакатом для одиночного пикета (мужчина, державший книгу, был задержан в Александровском саду в Москве). Кроме этого, название эпопеи Льва Толстого превратилось в один из самых популярных политических мемов, высмеивающих лингвистические табу. Отдельным изданием вышел манифест Толстого «Одумайтесь!», а цитаты классика разлетелись по соцсетям. Вспомнили пользователи и о произведениях Варлама Шаламова, Александра Солженицына, давно не издававшейся и вышедшей в этом году «Истории одного немца» Себастьяна Хафнера и многих других текстах. И все это без учета и так популярных цитат из романов Эрнеста Хемингуэя и Эриха Марии Ремарка. В своих целях литературу используют и в другом лагере.

«Прилепин постит у себя на страничке Тютчева, Лермонтова и прочих классиков. Русская классика вообще активно апроприируется, причем вся, включая Бродского и Пригова», — рассказывает литературовед и литературный критик Михаил Эдельштейн.

Вместе с тем, по словам эксперта, новая волна текстов все-таки постепенно вытесняет старое. Так, помимо уже упомянутых фэнтези-романов, на авансцену выходит поэзия.

«Появилось много вирусной литературы, например стихотворения Жени Беркович, которая за несколько месяцев стала звездой сетевой поэзии. Вышла антология “Поэзия последнего времени”, которую составлял Юрий Левин. В нее вошли тексты, фиксирующие состояние человека и общества после 24 февраля, — продолжает Михаил Эдельштейн. — То же самое происходит с противоположной стороны. Началась активизация литературной жизни, перепосты с цитатами, вечера z-поэзии. Появились антологии. Тут тоже есть свои звезды, своя иерархия».

Возвращение к большому роману

Несмотря на кризис, вызванный сначала Covid-19, а затем и политической обстановкой, продажи классической прозы и драматургии стабильно растут. По данным издательства «Эксмо», в сентябре 2022 года было продано 33 364 книги сегмента «русская классика», это немногим, но все-таки больше, чем в прошлом году: 32 071 том. Похожие показатели и у зарубежной классической литературы: 73 625 в 2022-м против 73 492 в 2021-м. Жанр фэнтези, как мы уже говорили, и вовсе переживает ренессанс. Причем публикуются и весьма небольшие тексты, и очень крупные романы.

Похоже, в череде запретов, неудач и тревожных новостей все-таки есть повод для радости.

«Если же говорить о хорошем, то я бы отметила очень радующую меня тенденцию, — рассказывает литературный критик Галина Юзефович. — Впервые за многие десятилетия мы видим сегодня рост спроса на художественную литературу. То есть все разговоры о том, что читатель хочет видеть только полезное (нон-фикшен и бизнес-литературу) в кризисной ситуации оказываются несостоятельны — для того, чтобы справляться с трудностями, читателю по-прежнему нужен старый добрый роман. И меня как читателя романов это обстоятельство очень согревает».

Литературное событие года

Прошедший год был непростым не только в истории, но и в литературе. Мы спросили мастеров Creative Writing School, чем запомнился им уходящий 2022, и попросили выбрать главное для каждого из них литературное событие.

Елена Холмогорова, писатель, редактор

В какой-то бессчетный раз хочется начать разговор с банальности — относительности времени. С того, как оно то сжимается, то растягивается и как, в сущности, оно лишено строгой протяженности, несмотря на все эталоны точности. И еще сказать о том, как одно событие вытесняет другое, и какой несоразмерной может оказаться одна и та же дистанция, как спустя вроде бы недолгие месяцы искажается значимость и последовательность событий…Сейчас кажется, что едва ли не на следующий день, еще в феврале, люди пера задались вопросом: как теперь писать? О чем? Можно ли?. Но на самом-то деле поначалу всех охватила немота. И поэтому мне показалось таким важным напомнить о майском событии, которое было едва ли не первым, нарушившим молчание, а потому для меня ставшим во многом ориентиром, тем ключиком, что отомкнул, казалось, внезапно, но наглухо запечатанные уста. Речь о круглом столе «Учимся писать заново? Актуальные проблемы creative writing».

Мне было предельно важно именно в тот момент увидеть людей, которым так же больно, как мне, которых мучают те же проблемы и с которыми мы идем одними и теми же тропинками, ощупью прокладывая путь. И, конечно, состав участников, являющихся для меня моральными и интеллектуальными авторитетами: Ольга Седакова, Александр Архангельский, Лев Рубинштейн, Майя Кучерская, чьи выступления — при иногда полярности акцентов — задали параметры и ориентиры, в какой-то степени внушили надежду, придали сил не опускать руки.

За прошедшие месяцы тропинки ветвились, иногда расходясь в противоположные стороны, рухнули надежды на быстрое возвращение к привычной жизни, потерпели крах многие иллюзии, болезненно разорвались казавшиеся незыблемыми связи

К сегодняшнему дню на эту тему уже сказано немало, более того, какие-то суждения, прозвучавшие тогда в аудитории Высшей школы экономики, сейчас могут показаться наивными и даже поверхностными — с тех пор и случилось многое, и рефлексий набрались целые тома. Но для меня вектор, обозначенный той дискуссией, ее своевременность и весомость оказались питательной средой, позволяющей сохранять себя и поддержать тех, кто в этом нуждается.

Дмитрий Данилов, писатель, драматург

Наверное, это прозвучит слишком эгоистично, но главным событием года для меня стал выход моего романа «Саша, привет!» в «Редакции Елены Шубиной». И не только сам выход книги, но и многочисленные отклики критиков, коллег-писателей и читателей, и постановка пьесы по роману в Театре Наций, и получение премии «Ясная Поляна». Наверное, тут излишни долгие объяснения: все мы понимаем, что авторская, писательская судьба состоит в первую очередь из его книг, из судеб написанных им текстов (хотя и не только из них). Это событие в значительной степени скрасило для меня этот, скажем так, очень непростой год, в самом его начале омрачённый уходом из жизни моей мамы.

Майя Кучерская, писатель, филолог

Я познакомилась с Татьяной Юрьевной Лесковой — правнучкой писателя, прямой и последней представительницей рода Лесковых. Балерина и хореограф, в декабре 2022 года она отмечает свой юбилей. У меня было ощущение, что в ее лице я прикоснулась к далекому прошлому, душой и кожей. И не только к литературному, но и культурному. Например, к «Русским сезонам» Дягилева, у его последователей Лескова училась. И к русской эмиграции первой волны, к которой принадлежали родители Татьяна Юрьевны и на языке которых она до сих пор говорит. Это событие на меня повлияло довольно сильно. Я пишу этот текст в аэропорту, чтобы полететь в Рио де Жанейро, отметить 100-летний юбилей моей героини и снять фильм о ней. Это не совсем про литературу, но почти.

Екатерина Лямина, филолог

На мой взгляд, литературное событие года — выход русского перевода «Истории одного немца: Воспоминания 1914-1933 годов» Себастьяна Хафнера (СПб.: Издательство Ивана Лимбаха).

Раймунд Претцель, сын видного прусского чиновника и педагога, юрист по образованию, эмигрировал в Англию в 1938 г. Там он постепенно стал писать по-английски, сотрудничал с журналом Observer и выпустил ряд важных и ставших очень популярными книг. В том числе, аналитический обзор немецкой ситуации под названием «Германия: Джекил и Хайд». В Германию он вернулся в 1954 г., умер в 1999.

«История одного немца» — это и нон-фикшн, и фикшн одновременно. 30-летний Претцель начал эту вещь уже в Англии — как воспоминания о своей юности и молодости. Поскольку в Германии оставались его друзья и родные, ему пришлось менять их имена и профессии, а самому — взять себе псевдоним и стать Себастьяном (в честь Баха) Хафнером (в честь любимой 35-й, «Хафнеровской», симфонии Моцарта). Эта первая книга была напечатана уже после смерти автора, его сыном.

Почему же это событие? Хафнер через беллетризированную автобиографию рассказывает историю поражения — своего и людей своего типа, которые в какой-то момент понимают, что фашизм затягивает их, ненавидящих и отрицающих его. Альтернатива: либо погибнуть, либо перестать быть собой. Поэтому они покидают Германию, но не перестают свидетельствовать о том, что видели и пережили. Нам эта вещь остро нужна сейчас и нужна будет еще много лет.

Роман-мемуары прекрасно перевел петербургский эссеист Никита Елисеев и снабдил текст замечательными комментариями.

Марина Степнова, писатель, сценарист

У меня в этом году два главных литературных события — выход дебютных романов двух молодых авторов Михаила Турбина и Сережи Лебеденко.

Михаил Турбин — прекрасный писатель. Его дебютный роман «Выше ноги от земли» вышел в «Редакции Елены Шубиной» осенью этого года. Хотя сам Михаил уже достаточно известный автор. Он много раз публиковал рассказы в журнале «Знамя», был его лауреатом. Там же выходила его повесть. Самое радостное и приятное для меня — это то, что Миша учился в CWS, в том числе у меня в романной группе. Он необыкновенный человек, талантливый и тонкий писатель. Я очень ждала, когда выйдет этот роман, потому что мне повезло, я стояла у самых его истоков. Роман вышел, и ждала я его не напрасно. Замечательная книга, психологический, тонкий, страшный и умный текст. Увлекательный настолько, что я забыла покормить дочку, пока читала эту книгу (а тут надо сказать, что я — совершенно чокнутая мамаша, для меня, не покормить ребенка — это что-то экстраординарное).

Миша стал лауреатом премии «Дебют» и права на экранизацию «Выше ноги от земли» были куплены еще до того, как книга вышла в печатном формате. И это тоже характеристика. Надеюсь, у книги будет хорошая, большая судьба, она этого заслуживает. Безусловно, ее выход говорит о том, что на российском литературном небосклоне родилась новая звезда. Пришел новый «большой» писатель — наша радость в это трудное время.

Еще одна долгожданная и прекрасная новость для меня — выход дебютного романа выпускника магистратуры по Литературному мастерству ВШЭ Сергея Лебеденко. «Несвобода» — судебный роман, многоголосая, непростая психологическая проза. Он о том, как устроена судебная система в России. Это очень актуальная, современная проза. И что в нем прекрасно — он не мажет ни черной, ни белой краской. У каждого героя, даже у самого неоднозначного, есть своя логика, своя мотивация, которой ты веришь. И ты читаешь эту книгу и понимаешь, что мир устроен куда сложнее, чем нам пытается объяснить и та, и другая сторона. Мир состоит из людей, люди эти принимают разные решения. У каждого своя логика, своя правда, правда, но ключевое слово — правда.

Уверена, что это не последняя книга Сережи. Очень жалею, что она не вышла на год раньше. Мне кажется, что судьба ее сложилась бы ярче. Но я надеюсь, что ее все равно ждет большое будущее.

Роман Сенчин, писатель

Событием этого года стал выход книги Дмитрия Данилова «Саша, привет!». Журнальная публикация (в «Новом мире») состоялась в самом конце 2021-го, но жуткая актуальность этого произведения стала очевидна в начале этого года. Если в момент публикации романа (или, вернее, повести) «Саша, привет!», эту вещь можно было рассматривать как очередную антиутопию, то буквально через два-три месяца она превратилась в настоящий реализм. То есть, реальность стала почти такой, как во многих антиутопиях, в том числе, и в этой. Не исключаю, что вскоре и детали книги и действительности совпадут один в один… Ну и эта книга — новый шаг вперед Данилова как литератора. Он уже многое попробовал, даже турнирные таблицы чемпионата России по футболу сделал частью художественного текста. И всегда ему, как мне видится, сопутствовала удача. «Саша, привет!» тоже удача. Еще какая.

Прошлая зима отняла у меня родителей, а эта осень подарила дочку. Наверное, эти события тоже на меня повлияли. Вернее, повлияют. В том числе и плане литературной работы. Ну и, конечно, 24 февраля нельзя не назвать. После него всё стало иным. Без всякого преувеличения.

Саша Степанова, писатель

Поделюсь совсем крошечным в масштабах всего происходящего событием. По какой-то нелепой иронии именно в этом году сбылась моя давняя мечта. Давным-давно, в 2016-м, я написала городское фэнтези «Двоедушник», действие которого происходит в моем родном городе Нижнем Новгороде. Книга вышла в издательстве АСТ и прожила свою книжную жизнь, но именно в Нижнем не прозвучала. Для меня как человека, влюбленного в город, эта представленность была очень важна.

Но прошло пять лет, права на книгу вернулись ко мне. Я переработала текст, исходя из нынешнего опыта и видения, и в 2022 «Двоедушник» вышел на платформе Bookmate в формате литературного сериала. Леттеринг для обложки сделал нижегородский уличный художник Синий Карандаш, и это тоже стало знаковой деталью. Аудиоверсию книги, которой, к слову, тоже никогда не было, озвучила я сама, и недавно она вышла на Яндекс.Музыке. Про книгу написали на нижегородских порталах. Благодаря такой информационной поддержке она как будто обрела новую жизнь, и я сама заново в нее поверила, хотя долгое время история «Двоедушника» была, скорее, травматичной. А поверив в нее, чуть больше поверила в себя — чувство, в 2022 почти утраченное.

Эта история, конечно, не про «Двоедушника», не про везение и даже не особо про мечту. Она о людях, которые сделали все это возможным и продолжают работать с книгами вопреки нынешней ситуации на книжном рынке. Неравнодушных, влюбленных в свое дело людях. И вот они — мое главное событие.

Юлия Лукшина , писатель, сценарист

Мой первый литературный итог эгоистический. В 11-ом ноябрьском номере журнала «Знамя» вышел мой прозаический текст «Притворяясь взрослой. Материнские сказки». Это автофикшн, жанр, в котором я себя попробовала в первый раз. Я пишу прозу медленно, тщательно и мучительно, поэтому выходит она довольно редко. Этот текст затормозил другой мой литературный проект — написание романа. Выяснилось, что я не могу справиться с объемами и разными задачами двух текстов. В итоге, остался автофикшн, который я закончила и опубликовала. Сейчас пишу вторую часть, которая, надеюсь, превратится в книгу, соединившись с первой частью.

Второй итог тоже личный. Я очень люблю открывать для себя новые имена, и когда влюбляюсь в какого-то писателя, он надолго становится моим другом. Я предпочитаю знать немногих, но плотно, это имена, которые не лежат на поверхности. В этом году я изучала творчество английской писательницы Рейчел Каск. Она много занимается автофикшн, ее тексты переводит на русский издательство Ad Marginem. К одной из ее недавно вышедших там книг я написала эссе. Мое второе открытие — австралийско-американская писательница Ширли Хайзерт. Ее тексты, к сожалению, еще не перевели на русский, но в оригинале они мне дико понравились.

Добавлю третий итог — профессиональный. В этом году я много занималась преподаванием и коучингом, в том числе и литературным. Очень надеюсь, что в будущем году у пары учеников (имен пока не называю) выйдут книги. С преподавательской точки зрения, это, кажется, замечательный результат долгих совместных марафонов. Держу за них пальцы.

Что почитать: книги выпускников CWS 2022

Каждый год у выпускников Creative Writing School выходят книги и множество публикаций в печатных и электронных журналах. Мы собрали несколько изданий разных жанров, выпущенных в уходящем 2022 году, на которые читателям стоит обратить внимание.

Михаил Турбин. Выше ноги от земли

Издательство «Редакция Елены Шубиной»

Пожалуй, главное событие среди публикаций авторов Creative Writing School. Книга выпускника мастерских Майи Кучерской, Марины Степновой и Елены Холмогоровой — классический русский роман, в котором есть все составляющие «большой литературы». Это история о враче-реаниматологе, тяжело переживающем смерть жены и маленького сына и пытающегося забыться в работе. Однажды к нему в реанимацию привозят мальчика, похожего на погибшего сына и эта ситуация снова развернет героя к прошлому, от которого он бежит. Проницательный, точный и увлекательный роман уже получил премию «Лицей» и готовится к экранизации.

Полина Иванушкина. Проводи меня до Забыть-реки

Издательство «Флобериум»

Первоначально роман был опубликован в журнале «Дружба народов», но в этом году вышел отдельным изданием. Героиня книги, одинокая молчальница по кличке Святая, едет в поездке, рассказывая невидимому собеседнику свою историю. Эта книга о ценности жизни и ее конечности, о поиске смысла существования и одиночестве, в котором каждый проводит свою жизнь.

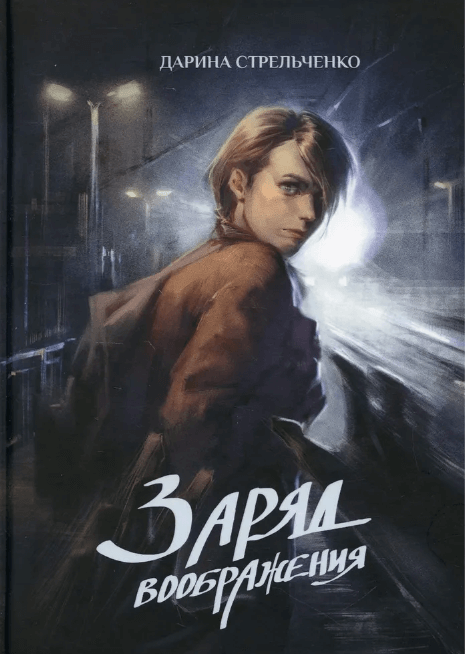

Дарина Стрельченко. Заряд воображения

Издательство «Т8»

Дарина Стрельченко, выпускница мастерской Young Adults, работает в жанре фэнтези. Ее второй роман — антиутопия, рассказывающая о тоталитарном государстве Рута, где у граждан изымают воспоминания. Главной героине — семнадцатилетней Яне — будут предъявлены обвинения в шпионаже, однако встреча с канцлером другого государства поможет открыть тайны Руты.

Мария Чинихина. Люди, которых нет

Издательство «Планж»

Мария Чинихина — выпускница прозаической мастерской Ольги Славниковой — написала роман, который сама Ольга Славникова рекомендует к прочтению. Роман начинается с бытовых зарисовок, притворяясь типичной жизненной драмой — историей противостояния двух женщин, жаждущих любви. Однако затем к реальности примешивается мистика, в ход истории вмешиваются таинственные силы. Автор показывает читателю преображение сразу нескольких героев, найти свой оригинальный подход к раскрытию темы борьбы добра и зла.

Ната Хаммер. Шанс на счастье

Издательство «Эксмо»

Еще одна выпускница мастерской Ольги Славниковой написала веселый роман о встрече старшего поколения с достижением нового времени — Интернетом. Главная героиня осваивает компьютер в стремлении разобраться с вороватым соседом по даче. Вечный борец за справедливость, она стоит на страже жизненных ценностей, однако всемирная сеть затягивает и уводит от поставленной цели. Яркий сюжет, остроумные жизненные наблюдения, легкий, живой язык, вызывающая отклик героиня — все это делает книгу удачной.

Детская и подростковая литература

В этом году мы собрали целую полку историй для детей и подростков, написанных нашими выпускниками. Среди книг, опубликованных в разных издательствах, есть как художественная проза, так и детский нон-фикш.

Мышковая Ирина. Травелог твоей бабушки

Издательство «Пять четвертей»

История про девочку Ленку, которая мечтает отправится в настоящее путешествие, но сталкивается с непониманием со стороны взрослых. Не имея возможности осуществить мечту в реальности, девочка начинает писать о приключениях. Книга ориентирована на читателей среднего и старшего школьного возраста и затрагивает важные проблемы детско-родительских отношений: отчужденность, взаимное непонимание, неумение слушать и слышать друг друга.

Мария Данилова. Аня здесь и там

Издательство «Розовый жираф»

Повесть о девочке Ане, которой приходится вместе с родителями переехать из Москвы в Нью-Йорк и привыкать к новой, необычной жизни, ходит в американскую школу, искать друзей. Это история о взрослении между двух культур, о том, как важно, где бы ты ни был, знать, что всегда можешь вернуться домой.

Повесть в 2020 году вошла в финал детской литературной премии имени Крапивина.

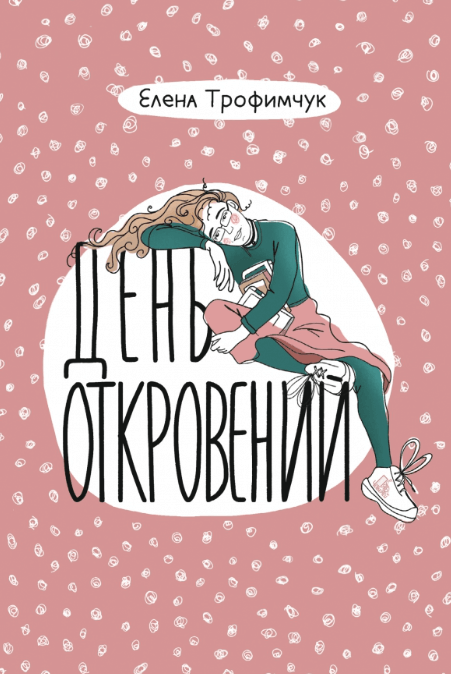

Елена Трофимчук. День откровений

Издательство «Пять четвертей»

Школьная повесть про девочку Надю и новый, театральный класс, в который она попадает. Одноклассники ее не замечают, и чтобы привлечь внимание героиня решает сочинить про себя историю. Эта книга для подростков о том, как важно не бояться показать себя настоящего, о том, что за отчуждением может стоять страх непонимание, а за застенчивостью — высокомерие.

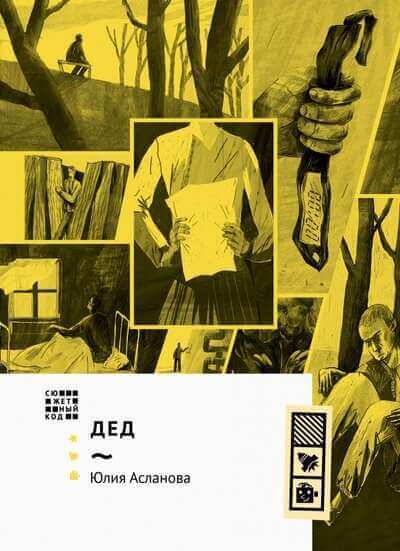

Юлия Асланова. Дед

Издательство «Волчок»

Антиутопия для читателей среднего школьного возраста о мире, где нет места чувствам. Дети взрослеют уже в 10 лет, здоровьем людей управляют системы. Учебная экспедиция подростков отправляется изучать заповедную зону Плещеева озера, однако экипировка подростков не выдерживает натиска стихии. Герои впервые испытывают незнакомые ранее чувства: страх, грусть, стыд, ревность и любовь. Книга вошла в длинный список премии «Книгуру».

Светлана Леднева. Изольда

Издательство «Пять четвертей»

Весёлая повесть для среднего школьного возраста о дружбе, футболе и собаках. Главный герой Ваня сталкивается с мелким неприятностями и трудностями покрупнее, которые ему придется решать самостоятельно. А главное — спасать попавшую к мошенникам собаку и искать выход из казалось бы отчаянной ситуации.

Юлия Линде. Гула Камакри. Легенда о проклятом таборе

Издательство «МИФ»

Юлия Линде слила воедино цыганские легенды и сказки, подводный мир и тайны Петербурга. Цыганская сказка оживает для четырнадцатилетней Анны, которая попадает в загадочное муждумирье. Ей предстоит найти волшебные дары, встретиться с чудовищами, помочь проклятому табору и, наконец, выбраться из сказочного мира живой.

Юлия Мазурова. Дверь в Англию

Издательство «Абраказябра»

Двенадцатилетняя Ася Самойлова переносится в Лондон времён царствования королевы Виктории. На календаре 1876 год, за окном дымящие трубы, двухэтажные омнибусы и люди в необычной одежде. Девочка попадает в приключения и знакомится с обычаями и традициями Викторианской эпохи.

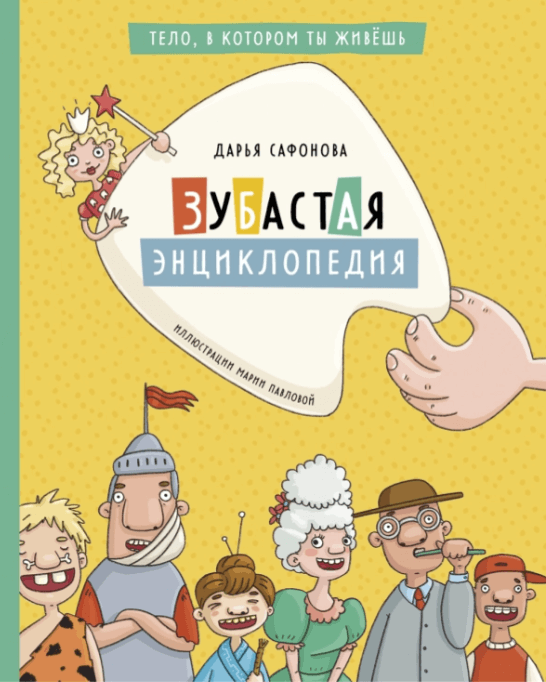

Дарья Сафонова. Зубастая энциклопедия

Издательство «Абраказябра»

Познавательная книга для детей среднего школьного возраста рассказывает занимательные истории о том, какие мифы, связанные с болезнью, лечением и чисткой зубов, существовали в культурах разных эпох. Помогает ли от зубной боли порошок из жуков и тритонов? Как зубной камень помогает совершать исторические открытия? Зачем Зубной Фее столько детских зубов? Книга поможет разобраться в этих увлекательный вопросах.

Мария Шелухина. Пирог с черемухой

Издательство «Белая ворона»

История про четырнадцатилетную Дашу, живущую на первый взгляд вполне благополучной жизнью: хорошая семья, беззоботные летние каникулы, первая влюбленность. Но этим летом Даше предстоит пережить серьезное потрясение, которое заставит по-новому взглянуть на свою семью и задуматься о том, что такое любовь.

Что почитать: книги мастеров CWS 2022

Мастера Creative Writing School — профессиональные публикующиеся писатели. В этом году вышло несколько книг наших мастеров, на которые стоит обратить всем, кто интересуется современной литературой.

Дмитрий Данилов. Саша, привет!

Издательство «АСТ»

Писатель и драматург Дмитрий Данилов написал роман, который называют событием года. Антиутопию, которая пугающе стала похожа на нашу реальность. Эта история уже получила театральную версию, однако была незаслуженно оставлена без внимания (а может быть, как раз ожидаемо встречена молчанием) на премии «Большая книга».

Главный герой истории — филолог, старший преподаватель университета. Он жил обычной жизнью, пока не засмотрелся на студентку — и в один миг превратился в человека без будущего. И все из-за того, что в государстве было введено жестокое наказание за любые преступления в области морали. Удивительный по структуре роман состоит из 82 эпизодов жизни человека, приговоренного к смерти. Он может быть антиутопией, альтернативной реальностью или аллюзией на нашу действительность. Все зависит от того, под каким углом посмотреть.

Елена Чижова. Повелитель вещей

Издательство «АСТ. Редакция Елены Шубиной»

Новая книга Елены Чижовой — еще одна попытка осмысления недавнего прошлого. Это роман о судьбе семьи на фоне трагических событий ХХ века, размышление о том, как влияют на людей исторические события, роман о современности, в котором сливаются воедино мир вещей и мир воспоминаний.

Главная героиня книги — бывшая учительница, живущая в Петербурге с пожилой матерью и сыном, начинающим гейм-дизайнером. Их мир меняется под влияние прошлого, которое находит отражение в настоящем. Роман, в котором герои вряд ли вызовут симпатии читателей, не только о прошедшем, но и о вине, частной и коллективной. Три поколения — три взгляда на жизнь, на вещи, друг на друга.

Роман Сенчин. Русская зима

Издательство «АСТ. Редакция Елены Шубиной»

В новую книгу Роман Сенчина вошли две повести — «У моря» и «Русская зима». Обе, как и другие произведения автора, во многом автобиографичны. В первой повести затрагивается излюбленная тема писателя — бегство. Главный герой — мужчина средних лет, преуспевающий сценарист, решает сбежать от повседневных проблем, семейной жизни и пустой суеты. Он приезжает в маленький южный городок на берегу моря на зимовку, в надежде пережить отдохнуть и разобраться в себе.

В центре повести «Русская зима» — провинциальная девушка, которая превращается в популярного драматурга. Это история поиска себя, своего пути и любви. И всё это на фоне зарисовок сибирско-уральской жизни с начала 1990-х до 2010-х годов. Герой Сенчина — всегда человек рефлексии, человек-самоанализ, будь он мужчиной или женщиной. Как обрести покой, найти счастье и гармонию в мире вечного дисбаланса быта и душевных смятений? Роман Сенчин в очередной раз пытается найти ответ.

У писательницы и поэтессы Аллы Горбуновой в этом году вышли сразу две книги.

Алла Горбунова. Лето

Издательство «АСТ. Редакция Елены Шубиной»

«Лето» напоминает сборник дневниковой прозы. Текст соткан из философских размышлений, мистических откровений, тончайших описаний природы и быта. Все это объединяет голос автора — взгляд ребенка, полный глубокой нежности наблюдений за миром взрослых. Проза, до предела обнажённая, обжигающая и насыщенная.

Алла Горбунова. Кукушкин мед

Издательство «Литературная матрица»

«Кукушкин мед» — это сборник стихов, написанных в 2019-2021 годах. В нем сочетается казалось бы невозможное — очарование скандинавских мифов и холодной английской рассудительности. Каждое стихотворение — самодостаточно, но в целом они составляют сложную и гармоничную картину образов и смыслов.

Линор Горалик*. Имени такого-то

Издательство «Новое литературное обозрение»

Роман Линор Горалик пугающе актуален в нынешнем году. В основу книги положена история эвакуации психиатрической больницы «Имени такого-то» в первый год Великой Отечественной войны, когда к Москве приближались немецкие войска. Текст пропитан эмоциями, переживаниями героев, которые пытаются выжить в условиях страшной и разрушительной войны. Нечеловеческие усилия, мужество, страх, жалость и милосердие. В атмосфере тревожного ожидания чувства героев достигают высочайшего накала, а больничный и военный быт становится все более осязаемым. История находящихся в смертельной опасности людей, больных и медиков, превращается в многослойную аллегорию, в которой переплетается историческая реальность и поэтический вымысел.

Наталья Калинникова. Сёстры по разному

Издательство «Издательский центр МВГ»

Наталья Калинникова — молодая писательница, выпускница магистратуры «Литературное мастерству» НИУ ВШЭ. «Сёстры по разному» — дебютный сборник рассказов Натальи, объединенных общей темой — способностью прощать и отпускать человека, образ, идею, любимую вещь-напоминание. Тексты трогают своей искренностью, неподдельным сочувствием к каждому персонажу. Автор поднимает простые общечеловеческие темы, на которые и надо сейчас говорить с читателем, в наше время ускоренного темпа жизни — у нас нет возможности замереть в потоке. Либо встраивайся в реальность, либо сходи на обочину. Но даже из самой неприятной ситуации можно найти выход.

Александр Стесин. Троя против всех

Издательство «Новое литературное обозрение»

Новый роман Александра Стесина — о том, как опыт прошлого неожиданно пробивается в наше настоящее. Он об американских панках и африканских нефтяниках. О любви и советском детстве. Все это связывает личность главного героя — Вадика Гольднера. Он прожил несколько жизней: школьник-эмигрант, юный панк-хардкорщик, преуспевающий адвокат в Анголе… Стасин рассказывает о взрослении советского подростка на трех континентах и дает новое прочтение классическому «роману воспитания».

Ольга Птицева. Там, где цветет полынь

Издательство «Popcorn Books»

У романа Ольги Птицевой уже непростая судьба — он не был допущен к показу на ярмарке Non/Fiction из-за нового закона. Эта мистическая история, мрачная и печальная на первый взгляд, показывает смерть совершенно с другой стороны. Главная героиня получает страшный дар — видеть чужую смерть во взгляде любого, кто встретится ей на пути. Видения лишают ее рассудка, и чтобы избавиться от них, она готова на многое. Героиня проходит классически «путь героя», сталкивается с трудностями, которые выбивают почву из-под ног и выталкивают на обочину. Несмотря на все это, ей удается сохранить в себе человечность и веру в людей.

*Линор Горалик признана иноагентом на территории РФ

Сувенир на память

Вьюжную ночь с 28 на 29 декабря Олег Курочкин, сорокадвухлетний топ-менеджер крупного столичного банка, проспал как убитый. Открыв глаза, он обнаружил, что лежит на боку, по-детски подложив ладонь под щеку, в голове — приятная пустота, а в теле легкость.

Странно, давно уже он не просыпался с ощущением такого острого, но совершенно беспричинного счастья. Вчера был корпоратив, вернулся поздно. Но что он такое пил? Да как обычно — любимый виски с колой… Катьки рядом не было, ну да, она обычно вставала раньше. Олег потянулся и почувствовал на голове непонятный зуд. Зудело темя. Он потянулся почесать и… не может быть. Там, где последние лет восемь, к некоторому его огорчению, тянулась голая лысина, сейчас обнаружился мягкие, невероятно мягкие короткие волосы. Олег растерянно провел ладонью по этому загадочному меху и понял, что мех тянется и дальше, взмывает над головой и крепится к какому-то, что ли, хрящу… а рядом, рядом растет еще один хрящ, и второй хрящ тоже меховой. Олег осторожно нажал сзади на тот, что рос правее — хрящ оказался гибким, легко согнулся, и тут Олег вздрогнул: перед ним опустилось настоящее заячье ухо, точнее, аккуратный овальный кончик — розовый и пушистый.

Счастье как рукой сняло. Он ощутил неприятную кислоту во рту и холодок в районе солнечного сплетения. Какой дурацкий все-таки сон! Олег перевернулся на спину, в этом положении ему всегда особенно крепко спалось, вытянулся, но понял: что-то снова ему мешает, на этот раз там, где кончается спина, появилось какое-то инородное щекотное тело.

Он сунул руку вниз, проскользнул под резинку — сзади, в аккурат на копчике, торчал прежде никогда здесь не замечавшийся хрящик, покрытый все тем же знакомым плотным и мягким мехом. Олег зажмурился. Полежал. Сердце гулко стучало, сон не шел. И тоскливое подозрение — нет, никакой это не сон, а невероятная, кошмарная, но самая что ни на есть реальность, — забило в грудину злым клювом. Он вскочил, бросился в ванную — изучить природу неясных явлений в большом зеркале, но тут же столкнулся с Катькой.

Катька шла его будить. В легком халатике, всегда желанная, жена обычно поднималась пораньше, чтобы приготовить завтрак на всю семью. Увидев Олега, Катька застыла.

— Ми-лый.

И тут же дикий и невероятно обидный хохот согнул его благоверную напополам.

— Это что ли… после вчерашнего корпоратива? — только и сумела она выдавить из себя, не переставая смеяться. — А что? Тебе идет. Ты просто зайка…

Новый приступ хохота не дал ей закончить.

Олег побагровел и двинулся в ванную, но дверь была заперта. Там, конечно, заседал Ленька, их сын, второклашка.

— Сколько раз тебе говорил — пользуйся своим…

— Да его внезапно на кухне что-то прихватило, — попыталась объяснить сквозь смех Катька.

— Что смешного? — уже почти проорал Олег.

Второе зеркало висело в коридоре.

Он рванул туда. Но тут растворилась и дверь их ванной, вышел сонный, еще в пижаме сын, скользнул по папе взглядом и деловито произнес:

— К Лизке в садик сегодня, на утренник?

Спокойная реакция сына, как ни странно, приободрила Олега, он дошел наконец до коридорного зеркала. И самые ужасные опасения, которые он не смел пока сформулировать, сейчас же подтвердились.

На него смотрел голый, плотный, покрытый темным, уже седеющим волосом мужчина в красных боксерах, с небольшим круглым брюшком и сердитыми глазами. А из привычной и такой знакомой лысины росли аккуратные заячьи уши. Белые и мохнатые. Выглядели они не как крепкие уши матерого зайца, а как детские. Такие должны были бы украшать какого-нибудь совсем юного зайца, подростка, но почему-то украшали его, вице-президента банка, человека солидного, уважаемого, с которым никакой такой вот хери случиться никак не могло! По определению. Олег подергал сначала один отросток, потом другой, потянул посильнее — ушки не поддались. Сомнений не было: они росли прямо из головы и были его собственными вторыми ушами, помимо обычных человеческих двух, которые лопоухо, как-то очень по-родственному, но словно немного потерянно торчали там, где и располагались с самого дня рождения.

Олег снова, уже без всякой надежды сунул пальцы к копчику — меховой шарик тоже торчал на месте.

— Кать, ну что ты ржешь, — обреченно прошелестел он. — Как я теперь…

«Пойду на работу», хотел он сказать. Но не смог. Жена явно не понимала масштаба бедствия, а главное, что оно — реальное. Что это не маскарад и не шутки.

Катя тихо подошла к нему и тронула его сзади, там, где трусы неприятно вздымались, оттянула резинку.

— Ой! — произнесла Катька. — Хвостик.

И ее накрыл новый приступ смеха.

— Папа теперь зайчик! — воскликнул Ленька, до сих пор, оказывается, тихо стоявший здесь же.

Олег выпучил глаза и покраснел.

— Вон! — закричал он. — Быстро в свою комнату одеваться. Опоздаешь в школу!

Тем временем Катя, придя в себя, уже ощупывала его уши, аккуратно дергала и спрашивала жалостливо:

— Ты мой бедный. Не больно? — Тут она дернула посильней.

— Больно! — заорал Олег. — Ты совсем? Скорую вызывай по страховке!

— Скорую?

— Да! Буду резать.

— А если… снова отрастут? На старом месте? И хвост же еще… Может, лучше пока не трогать?

Из дальнего конца коридора вышел до сих пор дремавший Дик, Олег подобрал его много лет назад слепым щенком у речки на даче. Дик принюхался, внимательно посмотрел на хозяина и, словно бы вспомнив о родстве с троюродной легавой по дедушкиной линии, сделал стойку и гневно, отрывисто гавкнул.

— И ты, Дик, — печально вздохнул Олег.

— Завтракать будешь? — деликатно перевела разговор на другую тему Катя. Она хорошо знала, что после корпоративов у мужа просыпается зверский аппетит. И нет той силы, которая изменила бы этот закон.

— Что-то не хочется, — услышала Катя в ответ. Впервые за десятилетнюю совместную жизнь. И только теперь насторожилась всерьез.

— Может… тебе морковку почистить? — растерянно пробормотала Катя, но Олег только качнул головой, вернулся в спальню и плотно затворил за собой дверь. Взял Катькино круглое зеркало, перед которым она обычно наводила марафет, и начал исследование. Да, уши росли точно из лысины, рядышком, белым мехом прихватило и небольшой островок между ними, и темя чуть ниже. На просвет они были нежно-розовые, теплым розовым цветом отливал даже густой белый мех. В голове уши сидели крепко, как два побега на грядке, однако новых слуховых ощущений не прибавилось, значит, были чистой декорацией. Что внушало надежду. Или ему просто хотелось надеяться хоть на что-нибудь?

В дверь поскреблись. Папина любимица, четырехлетка Лизка с распущенными волосами уже входила в комнату. Аккуратно закрыла за собой дверь. Ей, конечно, все уже донесли.

— Папочка, — выдохнула Лизка. Дочка приблизилась к нему и осторожно коснулась стоящих торчком ушей. Медленно провела по ним ладошкой.

Это оказалось довольно приятно.

— Зайка мой любимый, зайка мой беленький. Зайка мой мягкий, — приговаривала Лизка и гладила папе ушки.

Олег почувствовал, что глаза у него становятся мокрыми, и что, как ни странно, всё в этом мире не так уж отвратительно. Тут дверь с треском распахнулась.

С мобильником наперевес Катька кричала:

— Эпидемия! Ты такой не один. У всех! У многих… Кто медвежонком, кто бельчонком, кто барсучком. Одни мужики, исключительно большие начальники, и только лысые! Кто-то, как и ты. Проснулись, а они… зайцы! — Катька опять не выдержала и хохотнула. — Пока только в Москве.

Жена быстро листала перед его глазами цветные картинки Инстаграма — на фотографиях мелькали растерянные и отчасти знакомые лица из «Форбса». С наросшими рыжими, темными ушками и, очевидно, хвостами… Было и два ежиных случая — круглые головы покрыла густая поросль темных иголок.

Радио, вещавшее у них на кухне на полную громкость, сообщило, что в Москве зафиксировано уже тридцать восемь подобных случаев.

— А я пока подожду, — раздумчиво произнес Олег, — фиксироваться. Что у нас там на завтрак, кстати?

После завтрака он позвонил главному и шепотом рассказал, что его свалил жуткий грипп, потеря голоса, жар, рвота. Протрубил по ватсапу отбой водителю, написал по имейлу длинную записку личному ассистенту Насте, попросив отменить три назначенные на сегодняшний, последний перед новым годом рабочий день, совещания.

К середине дня город уже лихорадило. Официально обнаружилось восемьдесят девять пострадавших. А сколько еще таких, как Олег, затаившихся?

Ателье срочно шили шапки новой модели, косметологические клиники разрабатывали новый тип операции по ампутации ушей и хвостов, салоны красоты предлагали на уши пирсинг, телеканалы захлебывались новостями об очередных выявленных метаморфозах и включали интервью с жертвами странного вируса. Желающих рассказать о своих ощущениях, впрочем, были единицы. В соцсетях дружно обсуждали политкорректное отношение с человекозверьем и как обычно вдрызг переругались. Психотерапевты предлагали пострадавшим бесплатную помощь. Энергичная длинноволосая дама-коуч в сиреневых очках на своем личном канале в ютубе советовала нарисовать таблицу «было»/«стало» и записать в один столбик, что было возможно прежде и что будет теперь, порадоваться перспективам и принять ситуацию. Ролик немедленно набрал миллион просмотров. Уже в середине дня подросток Грета взволнованно объясняла взрослым, что они доигрались, вот пусть теперь и наслаждаются естественными последствиями варварского обращения с природой.

По-настоящему радовались только дети. Их серьезные и очень важные папы не пошли наконец на работу, остались дома, были смешными, растерянными, ласковыми, а кое-кто из них наконец-то с ними играл.

Уже к вечеру, сидя на детской табуреточке перед столом с игрушечным чайным сервизом и закончив изображать гостеприимного зайку, Олег достал мобильник, сделал в «Заметках» табличку и записал в первый столбик: «Я никогда уже больше не смогу: руководить, получать столько бабла, отстаивать интересы банка на переговорах, выступать на совещаниях, увольнять, орать на людей, ездить каждую неделю в командировки».

Он выдохнул и застрочил дальше: «Зато теперь я смогу играть с Лизиком и Ленькой, ходить с ними на прогулки в парк, веселить детишек в детских садах, быть артистом малого жанра, сниматься в фильмах, сделаться звездой детских сериалов, быть полезным объектом для научных исследований, больше (всегда) бывать дома, тусить с Катькой, ездить к маме, встречаться не только по делу, поехать, наконец, с ребятами на рыбалку, третий год зовут». Его поразило, что второй столбик получился длиннее. Новая, гораздо более веселая и человеческая жизнь засверкала перед ним радужно и озорно, утреннее счастье внезапно заплескалось в нем и сделало невесомым. С ним случилось примерно то, о чем он мечтал иногда тайком с Катькой — забыться и уснуть. Никаких совещаний, деловых завтраков и обедов, никакой бесконечной тонкой и тошнотворной игры между министерством в столице, высшим начальством в Лондоне, этого вечно лежащего на плечах гранитного небосвода ответственности и гулкого одиночества, известного каждому большому начальнику. Он больше не атлант — просто человек, муж, папка.

Все кончилось в одночасье.

Ранним утром второго января, когда страна медленно выходила из анабиоза, Олег Курочкин и остальные официально выявленные и невыявленные пострадавшие обнаружили, что все вернулось на свои места. Мохнатые уши исчезли, хвостики сгинули.

Олег почувствовал, что свободен, внезапно проснувшись на рассвете. Катька посапывала, отвернувшись к стене. На голове явно было так же пусто, как до беды. Он это понимал, и все же медленно провел по голове ладонью, на всякий случай — ничего. Хвоста не было тоже. Олег усмехнулся, замер, и сейчас же чувство потери кольнуло сердце. Это были счастливые четыре дня — свободы, новой близости с родными, их жалости и его любви к ним. Как славно и смешно они встретили Новый год! Это был самый настоящий новогодний подарок.

Олег тихо поднялся, с помощью все того же Катькиного зеркальца изучил осиротевшую лысину и обнаружил на голом, покрытом легким пушком поле три коротких белых волоса. Подумал-подумал и решил пока их не выдирать. Пусть растут, а что? Сувенир на память.

Ноябрь, 2020

Новогодние и рождественские рассказы будущих русских классиков

В издательстве «Никея» в серии «Рождественский подарок» вышел сборник «Новогодние и рождественские рассказы будущих русских классиков». В книгу вошли 33 истории, написанные выпускниками Creative Writing School Ириной Нильсен, Викторией Джамгарян, Ириной Жуковой, Татьяной Кокусевой, Дарьей Новаковой, Анны Ханен и других, а также выпускников магистерской программы НИУ ВШЭ «Литературное мастерство» и других литературных школ.

Мы уже писали о традиции святочного рассказа и о том, как современные писатели адаптируют ее в сегодняшней литературе. Представляем новый свежий взгляд молодых литераторов на этот многовековой жанр.

Разные истории сборника объединяет счастливый финал, непременно чудесное выход их жизненных неурядиц, яркие эмоции и волшебная атмосфера — главные атрибуты жанра.

Майя Кучерская, составитель сборника: «Новогодние, рождественские, или святочные рассказы, эти сказки для взрослых, для того и пишутся, чтобы напомнить читателям о достижимости радости и чуда, довольно лишь проявить сочувствие к тем, кто рядом. Движение навстречу другому оборачивается движением навстречу собственному счастью. В темном зимнем небе загорается рождественская звезда, а на земле — человечность и милость».

Представляем рассказ выпускницы Creative Writing School Ирины Жуковой «Затишье».

Трасса виляла, и слепой волчий глаз луны мигал то с одной, то с другой стороны дороги. Снег, зарядивший ещё под новый год, всё шёл, и мёл, и сыпал, и сосны вдоль дороги стояли в тяжелых мантиях, как в Аськиной книжке про Морозко. Казалось, что вот-вот из-за елок выйдет седобородый дед с хрустальным посохом, но — никто не выходил, и почти все машины куда-то подевались, что, в общем-то, было и хорошо: всё спокойнее, в такую-то метель.

Разгрузка в Туле прошла быстро, часть денег за длинный, нудный рейс уже лежала в рюкзаке. Сережа загрузил фуру в Москве и гнал домой, в Воронеж. Если не останавливаться поспать, то — полдня на последней разгрузке, и к завтрашнему вечеру уже можно успеть к Асе на день рождения. Таков был план. Мать звонила два раза в день, жужжала в ухо дурной мухой: «гоняешь по всей стране как бездомный», или вот ещё «тебе твоя фура дороже дочери», или самое любимое «начерта опять все деньги просрал, вбухал всё в идиотский холодильник!» Да идиотский прицеп-холодильник в два раза быстрее отобьется. Подкопить, продать фуру, купить к лету дом в Ямном, там и школу построили новую, хорошую. Аська будет учиться, а он — таксовать в Воронеже. «Заживем!» Заживут. Главное — не опоздать на день рождения.

До съезда на трассу Дон оставалось ещё километров сто по ЦКАДу. Сережа планировал заправиться на Лукойле после съезда на зеленку, но то ли чертов холодильник, то ли метель и московские рождественские пробки, то ли ещё какая чертовщина, только топливо убывало на глазах, лучше было не рисковать и заправиться как можно скорее. «Ох, недобрая ночь», думал Сережа.

За деревьями алела открытая рана закатного горизонта. Смотреть на нее было неприятно, и Сережа старался сосредоточиться на трассе. Мелькнул указатель «Затишье — 5 км», и следом — знак заправки. Новую, что ли, построили? Не было вроде тут отродясь. Да и ладно. Заправиться, выпить кофе, перекусить: впереди длинная дорога.

Мальчишка-заправщик оказался толковый, расторопный: протер фары, с коротким кивком сунул мятую сотку чаевых в карман теплого форменного комбинезона и перешел к следующей колонке, у которой сиял вощеными боками огромный черный джип с высокой снежной шапкой на крыше.

Сережа забрал из кабины рюкзак с заветными деньгами и пошел было к кассе, как вдруг увидел, что заправщик бросил щетку на длинной ручке, которой счищал снег с крыши джипа, и рванул через наметы к подъездной дороге, сминая неподатливые сугробы. У самого поворота в клубах пара застыла маленькая белая тойота. В неровном свете единственной передней фары метался ополоумевший снег, валил плотный, слишком уж непрозрачный дым. Ну ясно. Сережа перехватил рюкзак поудобнее и пошел следом.

Тойота ткнулась боком в высокий сугроб обочины, из-под бампера торчал сигнальный столбик. Светоотражатель на его верхушке жалобно поблескивал, отсчитывая проносившиеся по трассе машины. Мальчишка уже кого-то выковыривал с переднего сидения и скороговоркой выкрикивал:

— Сдурела? Сама убьешься и не дай бог кого с собой прихватишь. Понакупят прав!

— Гоша, отвали! — слабо отбивалась девчонка за рулем, — Ты что думаешь, я добровольно в сугроб сиганула? Пусти, сказала. — Она наконец оттолкнула Гошу и вылезла из машины. — Ну жопа, — резюмировала она, разгоняя розовой варежкой пар над решеткой радиатора. — Вот мудак!

— Я? — опешил Гоша и сорвал шапку, показав ровный ежик русых волос и совершенно детские уши, алые то ли от мороза, то ли от досады.

— Да причем тут ты, — рассеянно отозвалась она, пнув погнутый столбик под бампером. — Мужик какой-то в полосатом шарфе. Выскочил прям под колеса.

— Да откуда тут люди, тут нет ни хрена вокруг, примерещилось тебе. Темень, метель — глюканула, бывает.

— Сам ты глюканул!

— Привет, — Сережа подошел к ребятам и кивнул на машину. — Хорошо приложилась. Я Сергей, водитель вон той фуры.

— Света. Я тут официантка, — кивнула девчонка, и из-под капюшона длинного голубого пуховика посыпались волной завитые русые пряди. Она потянулась к бамперу рукой в варежке.

— Не трогай! — хором рявкнули Гоша и Сережа.

— Там антифриз — градусов девяносто, обваришься. Патрубок наверное. — Гоша уже успокоился и взял деловитый тон.

— Пусть стечет и остынет, — кивнул Сережа. — Скорее всего — да, просто шланг радиатора порвался. Это, конечно, феерически должно было не повезти.

— Блин, мне дедушке утром после смены машину отдать надо, ему на работу. Он мне голову оторвет. И вообще за руль больше не пустит, — Света прижала пушистые розовые варежки к ярким щекам.

— Ерунда, — искусственным, нарочито беспечным тоном отозвался Гоша, — шланг заменить элементарно. Я в нашу мастерскую позвоню, они доставят. А антифриз здесь на заправке купим.

— Давайте сначала машину отгоним с дороги и посмотрим, что там, — вздохнул Сережа.

В кафе было чисто и светло. Сережа выбрал дальний столик у окна с видом на лес. Днем вид, наверное, был фантастический, но сейчас в стекле отражался лишь зал с кабинками столов, несколько рядов мини-маркета и стеклянная стойка с усталой кассиршей. Света уже несла кофе и несколько бутербродов, Гоша что-то тараторил в трубку у запасного выхода, не отрывая взгляда от маленькой официантки в коротком форменном платье. До Сережи долетали обрывки его фраз: «патрубок, срочно», «ну я тебя прошу», «выйду за тебя в мастерскую на той неделе». Сережа качал головой и улыбался про себя, лениво листая в телефоне каталог М-Видео. Аська просила на день рождения приставку свитч, с розовым и голубым джойстиками, но он всё откладывал, а в праздники найти ее в наличии за человеческие деньги оказалось не так-то просто. Предзаказ. Предзаказ. Ждите неделю. Может, всё-таки куклу? Чёрт, чёрт, чёрт.

Раздвижные двери открылись, и с улицы вместе с вихрем снега ввалился поджарый дед в распахнутой черной дубленке. Из тех, чей возраст неопределим из-за дихотомии седины в бороде и очевидного беса под ребрами. В три шага он доскакал до кассы и нарочито низким голосом спросил у хмурой кассирши:

— Милая барышня, размену не найдется?

— Не меняем! — рявкнула она и с грохотом захлопнула кассовый аппарат, так что дед дернулся от неожиданности. На мгновение он застыл, тряхнул головой и огляделся по сторонам. Встретившись глазами с Сережей, он направился прямиком к нему, легко опустился на диванчик и прогудел:

— Не возражаете?

Сережа лишь хмуро кивнул, подвинул поближе рюкзак с выручкой и уставился в свою чашку с кофе. В черном круге отражалась зеленая лампа на потолке. Он качнул чашкой, зеленый зрачок в кофе качнулся и снова встал по центру.

— Какова метель, а? Лет двести такой не видали, — не унимался новый сосед.

Снова подошла Света.

— Готовы сделать заказ?

— Пельмени. Самую большую порцию, — улыбнулся ей Сережа.

— Минут через пятнадцать принесу. Сметану?

— Обязательно.

— Отлично. А вам? — она повернулась к деду.

Тот хитро ей улыбнулся, развернул тонкое бумажное меню и начал закидывать Свету вопросами по каждому пункту, то и дело оглаживая аккуратно постриженную бороду. После обстоятельного интервью немного подумал, уставившись вверх на зеленую лампу, и резюмировал:

— Борщ! Но сначала чай. Черный.

Кофе в чашке Сережи убывал, вымечтанная Аськой приставка всё не находилась.

— Ищете что-то конкретное?

— Скорее — в конкретный срок: завтра день рождения у дочки. Но что-то вариантов нет.

— Задачка, — дед кивнул и прищурился. — Что ж, вопрос — сколько вы готовы заплатить, чтобы желание исполнилось.

— Да, если продать почку, пожалуй, и получится.

— Или душу, — расхохотался дед.

— Да по нынешним ценам и того, пожалуй, не хватит. Нет уж. Пойду посмотрю, что тут есть. Извините.

Сережа подхватил рюкзак с выручкой и пошел между рядами мини-маркета. В торце у кассы всегда можно было схватить случайную игрушку за безумные деньги. Расчет, видимо, был как раз на незадачливых отцов, спешащих домой с пустыми руками. На полках сидели разнокалиберные медведи, одинокий единорог в пайетках и захватанный том сказок Пушкина с глянцевыми компьютерными иллюстрациями. Не то, всё не то.

— Подарок выбираете? — хмурая кассирша переклеила ценники на соседней полке и подошла к стойке с игрушками.

— У дочки день рождения завтра, — улыбнулся Сережа.

— Возьмите вот этого белого, — сказала она, не ответив на улыбку, — на него скидка. — Кассирша кивнула на огромное лохматое чудище, очень условно напоминающее медведя.

— Ммм, спасибо, но она приставку хочет. Только где ж я ее до завтра достану. Подумал, может, куклу?

— Кукол нет, — отрезала она и пошла назад к стойке.

Сережа пожал плечами и вернулся за столик. Соседа на месте не оказалось, только стояла одиноко пустая чашка с нетронутым черным чаем.

Тем временем Гоша, похоже, договорился, наконец, о доставке шланга для многострадальной тойоты, и с видом победителя поджидал Свету в дверях кухни. Но та так и не появилась. Ко второй колонке подъехала новая машина, и он вышел вон. Сережа задумчиво смотрел ему вслед. Пельмени ещё не принесли, можно тоже размяться перед дорогой, заодно узнать, как дела с машиной. Он повесил на плечо рюкзак с выручкой и пошел следом. Из дверей кухни навстречу, наконец, выпорхнула Света. Хмурая кассирша, увидев ее, слабо улыбнулась, вдруг потеплев лицом.

— Бегаешь?

— Да сегодня и народу немного, тёть Валь. Как вы? Как папа?

— Без изменений, дорогая. Лекарство вот заканчивается, а до зарплаты ещё дожить.

— А как же премия за выход в новый год?

— Да СанПалыч от меня бегает. Сегодня спрошу.

— Спросите, теть Валь, должен же дать.

— Да должен, — сказала кассирша, покачав головой.

На крыльце, в плотных завитках сигаретного дыма, стоял давешний сосед. Рядом, напряженно уставившись в телефон, переминался с ноги на ногу паренек в тонких кожаных туфлях. Под щегольски распахнутым полупальто виднелась форменная рубашка с позолоченным бейджиком.

Сережа ответил коротким кивком на хитрую улыбку деда и прошел мимо. Гоша что-то перебирал под капотом маленькой белой тойоты, и Сережа направился прямиком к нему. Звонко скрипел под ногами снег. Гоша обернулся на звук:

— Вы ещё тут?

— Жду ужин. Привезли патрубок?

— Я сделал заказ в мастерской, в которой днем работаю. Но курьер выехал и пропал. Он звонил пару раз, но мне на ухо присел вон тот чудной дед, рассказывал, как свидание назначить. Еле отвязался от него. Теперь перезваниваю курьеру, а он недоступен. Канул. Мистика какая-то, — тараторил Гоша, бросая гневные взгляды через плечо. Сережа обернулся. Дед и его собеседник в тонких туфлях увлеченно о чем-то беседовали.

— Что за щеголь? — спросил Сережа, проследив за взглядом Гоши.

— Этот-то? Управляющий наш. Александр Павлович, — процедил Гоша. —Сволочь редкая. Целыми днями не вылезает из своего онлайн-покера. Никаких премий, одни штрафы. Выслуживается, гад. Да и со Светкой… — замялся Гоша.

— А, и со Светкой, — понимающе улыбнулся Сережа.

— Ну да. — Гоша с грохотом захлопнул капот тойоты.

Сережа прикрыл глаза и вздохнул. Густо пахло морозной хвоей, дорогой и далеким костром. С ближайшей сосны на опушке вспорхнула невидимая птица, ветви натужно качнулись, и вниз посыпались тяжелые снежные комья. Температура к ночи быстро падала. Он поежился и пошел обратно в кафе.

Пара на крыльце всё ещё что-то увлеченно обсуждала.

— Вопрос в том, сколько вы готовы заплатить, — вкрадчиво говорил дед, оглаживая бороду.

— То есть если увижу туз и даму, нужно будет идти олл ин на ривере?

— Не на ривере, а на тёрне!

— А, ну да, запомнил. Где же взять сейчас столько денег. Точно получится?

— Вопрос всегда только в цене.

Вот заклинило человека, покачал головой Сережа. Раздвижные двери кафе с мягким шорохом сомкнулись у него за спиной и тихие голоса отрезало.

Пельмени оказались что надо. Будто Сереже снова — пять, в их маленьком домике в Подгорном — огромная елка, прямо посередине комнаты, не обойти. И папа сыпет на кружок теста соль и перец вместо начинки, пока мать не видит. Подмигивает: секрет будет. Секретный пельмень всегда ему и доставался. За воспоминаниями опустела тарелка, а следом и вторая чашка кофе. Сережа, наконец, перевел дух и отдыхал, с любопытством посматривая на обитателей заправки. Рядом, в той же позе, сыто откинувшись на спинку диванчика, лежал рюкзак.

На экране маленького телевизора над стойкой кассы начиналось вечернее шоу. На фоне красной студийной стены показался седеющий мужчина, стиснутый собственным пиджаком до реберного хруста. И с отключенным звуком было ясно, сколь пламенна его речь, сколь весомы резоны.

— Ой, ой, опять понёс! — скривилась кассирша. — Гоша, прихлопни его.

Гоша нащупал на стойке пульт и переключил канал.

— Уже слова человеку сказать не дадут, — прокомментировал управляющий, входя с улицы.

— Нечего! Пусть вот лучше футбол. — Гоша дощелкал до спортивного канала.

— Мне на футболистов смотреть холодно, — аккуратно зевнула в кулачок Света.

— Не смотри, — хором сказали Гоша и управляющий. Гоша возмущенно обернулся на своего нежданного единомышленника и прошелся гневным взглядом от модных туфлей до золотого бейджика и обратно.

— Есть вещи поважнее футбола, — не сдавалась Света.

— Нету! — снова хором рявкнули Гоша и Александр Павлович.

Теперь смутился уже управляющий и, не давая никому возможности прокомментировать неожиданный союз, отрапортовал:

— Так, ну, не прохлаждаемся! Работаем, товарищи! — и хлопнул в ладоши. Никто не двинулся с места. Он хлопнул ещё раз и медленно, с прямой спиной, прошел мимо стойки. Его молча проводили взглядами до двери с маленькой тусклой табличкой.

Света ободряюще закивала тете Вале, зашептала громко «иди, иди спроси про новогодние деньги», и та, тяжко вздохнув, пошла в кабинет Александра Павловича.

В зал, отряхивая снег с воротника черной дубленки, вернулся дед.

— Видели? Снег опять пошел. Пробки — жуть, кто застрянет — так и проведут рождественскую ночь, толкаясь на трассе. Безобразие! Где снегоуборочная техника? Куда смотрит губернатор? Возмутительно! Пора, пора ехать. Не надо борща, спасибо, откланиваюсь.

Ехать! Аська, день рождения! Расселся. Сережа моментально отодвинул пустую тарелку, хлопнул себя по карманам и достал портмоне. Бросил на стол купюру, схватил пуховик и, едва кивнув на прощание Свете и Гоше, бегом кинулся к стоянке.

И прежде, чем раздвижные двери открылись, в стеклянном отражении он увидел тетю Валю, выскочившую из кабинета управляющего в слезах, Свету, кинувшуюся ее обнимать, и Гошу, утешавшего их обеих.

Через несколько километров от Затишья лес отступил. За обочиной трассы, далеко внизу, пошли чередой волнистые заборы с гирляндами проволоки поверху, красно-белые полосатые трубы, из которых клубами шел пар, будто вырезанный нетвердой детской рукой из черного с просинью неба, и тусклые многоэтажки с редкими искрами окон. А за ними тянулись до горизонта поля, засеянные фиолетовым ночным снегом.

Навигатор, до того показывавший путь до Воронежа яркой зелёной дугой, вдруг треснул желтым, потом продернулся красным и, наконец, показал яркий кусок цвета спекшейся крови у самого съезда на трассу Дон. Ремонт? Авария? Сережа вздохнул, выбрал дорогу в объезд пробки и съехал с ЦКАДа на бетонку. Дорога запетляла в лесах, мимо проносились резные дачные домики, уснувшие под снежными шапками до майской страды.

За очередным поворотом, на противоположной стороне дороги, показалась криво припаркованная киа с рекламными буквами по борту. Вокруг нее растерянно ходил парень в распахнутом пуховике и надвинутой на брови шапке. Сережа сбросил скорость, проехал мимо, и уже в зеркале заднего вида заметил, как парень махнул ему вслед, сдвинул шапку на затылок, всплеснул руками и снова пошел вокруг машины. Сережа посмотрел на часы и надавил на газ, чертыхнулся и снова затормозил. Переключил передачу и стал медленно сдавать назад, не отрывая глаз от зеркала заднего вида — не хватало ещё самому застрять тут, поймав в зад какое-нибудь чучело.

— Проблемы? — спросил Сережа, спрыгивая из кабины.

— Брат, да бензин кончился, сам не пойму, как это вышло. Прости, что дернул тебя. Ты ж, наверное, дизельный? Тут просто почти никого по ночам.

— Сейчас, — Сережа развернулся обратно к фуре, под подошвами жалобно скрипнул снег.

— Да я на девяносто пятом катаюсь, брат!

— Понял я, — сказал Сережа, аккуратно стаскивая из кабины тридцатилитровую канистру. — Алтимейт. Держи.

— Ну ничего себе! Блин, тридцатка — это я и заказ отвезу, и назад вернусь. Ты только представь, смена уже заканчивается, а тут друг заказ сбрасывает, вынь-положь ему патрубок, я и метнулся в Затишье, — тараторил парнишка, — ни денег не взял, ни на бензин не глянул, сорвался и мчу.

Он раскрутил крышку канистры и начал аккуратно сливать бензин в бак. Сережа облокотился на распахнутую дверь киа и улыбнулся. Так вот он, пропавший курьер. Ну ясно. На заднем сидении в салоне лежали коробки, пакеты. Сердце Сережи стукнуло, пропустило удар, и снова застучало с удвоенной силой: среди коробок он увидел ту самую, столько раз сегодня просмотренную в лентах всех магазинов техники в Воронеже. Нинтендо свитч! Черный корпус, два вставных джойстика, розовый и голубой. Он!

— Я уж и матери пообещал, что буду сегодня вовремя, но Гоша заладил: вопрос жизни и смерти, спасай, брат. Ну а я что, не кидала же, пришлось вот. Как понял, что бензину хана, стал звонить Гоше, только он сначала не брал почему-то, а потом связь пропала. Как же только тебе денег-то отдать? Может ты мне телефон дашь, а я тебе завтра…

— Я тебе заплачу.

— Что? – мальчишка мигнул.

— Отдаю бензин, и ещё доплачу остаток. Я хочу купить у тебя свитч.

— Приставку-то? Ох, да ради бога, брат, это же я себе на праздники купил, весь год копил понемногу — мать всю зарплату забирает, ну знаешь.

— По рукам?

— Не вопрос. На выходных другую куплю.

Курьер, наконец, уехал, Сережа поставил пустую канистру за сиденье, убрал драгоценную коробку в сетку на верхней полке, сел в любимое кресло, устроился поудобнее, повернулся к пассажирскому сидению, где обычно в той же позе, сыто откинувшись на спинку, лежал рюкзак.

Но рюкзака не было.

Он впервые разворачивался с такой скоростью на узкой двухполоске, через сплошную.

По дороге обратно в Затишье он клял себя на чем свет стоит. Вот это учудил. Чтобы покрыть недостачу, продавать придется всё. Прощай дом в Ямном, прощай новая школа для Аськи, прощай воронежский таксопарк. Начинать придется с самого начала.

Одной рукой Сережа держал телефон, другой — искал в нем контакты заправки, подруливал коленями. На звонок ледяным тоном ответила Тетя Валя. Сказала, что рюкзак у нее, ждут.

В кафе Сережа влетел в одной рубашке, как был. Тетя Валя не глядя достала из-под кассы рюкзак, отдала ему и вернулась к своим делам. Он метнулся в туалет, закрылся в кабинке, захлопнул крышку унитаза, поставил рюкзак и дрожащими руками пересчитал купюры в тугих пачках. Вся выручка оказалась на месте.

Вернувшись в зал, он медленно пошел к кассе. В груди горело, ноги заплетались, будто он хватанул полный стакан материного самогону. У прилавка с игрушками он столкнулся со Светой. Она отступила, чтобы пропустить его, машинально взяла с полки большой шар на подставке и потрясла его. Крошечный призрачный город за стеклом накрыло короткой метелью. Вихрь взлетел, покружился вокруг раскрашенных домиков и улиц и опал вниз мягкой волной. Она смущенно кивнула Сереже и пошла на кухню, помахивая пустым подносом.

Он подошел к стойке кассы, достал из портмоне ярко-оранжевую купюру и, стесняясь своего порыва, подвинул ее тете Вале.

— Спасибо вам. Вы не представляете, что вы для меня сделали.

Тетя Валя моргнула, потянула купюру на себя пальцами и снова подняла взгляд на Сережу.

— Господи. Это вы представить не можете, как нужны мне сейчас эти деньги.

Она вдруг быстро улыбнулась, и с лица ее снова будто глянула совсем другая женщина, моложе, добрее и красивее.

— Спасибо.

Сережа напоследок оглянулся по сторонам. Зал был пуст, и только на диванчике, где сидел его странный сосед, одиноко лежал свернутый в кольца полосатый шарф.

На улице Гоша и курьер копались под капотом белой тойоты, припаркованной под фонарем.

— Как дела?

Две головы разом обернулись на него и хором ответили:

— Закончили!

— Молодцы! А с фарой что?

— Так она у нее с декабря битая, это дедушка расколотил на работе. Так и катаются, — засмеялся Гоша, — я её по одной фаре и узнал, когда она столбик снесла вечером.

— Ясно, — заулыбался Сережа. — А что же управляющий, я смотрю, так и не выплатил тете Вале денег?

— Да от этого жмота разве дождешься. Выплатил, и тут же оштрафовал на эту сумму. Довольный ходил — выиграл в свой онлайн-покер, я сам слышал, как он по телефону хвастался. Да только какой-то дурак въехал в его тачку, она вон там стоит, видите? Снесло весь бок, места живого нет. И не видел никто, и не слышал. Мистика! Полицию ждем. Вот только праздники, до утра — без шансов. Короче, бед ему хватает, не до выигрыша. — Гоша захлопнул капот тойоты. — Так, ну всё, теперь Свету зовем, принимать работу.

— А вы зачем здесь? — наконец спросил курьер, с нетерпение ждавший паузы.

— Рюкзак забыл. Теперь домой.

— Ну, пока, брат!

— Доброй ночи, парни!

— Доброй ночи!

Навигатор снова показал ровную зеленую дугу до Воронежа. Сережа аккуратно сдал назад и развернулся к съезду на ЦКАД. Метель закончилась, с неба глядели яркие звезды, и лес стоял светлый, в розовом снегу. Курьер уехал, машин у колонок не было, и только на крыльце кафе стояли, обнявшись, две фигуры: одна — в рабочем комбинезоне, вторая — в голубом пуховике и розовых варежках.

«Добрая ночь», — подумал Сережа и нажал на газ до упора.

Ad astra

В тот год Мира особенно сильно нуждалась в чуде. Каждый месяц сыпался на неё без пощады и промаха. К декабрю уже придавило так, что ни выдохнуть, ни вдохнуть. А тут ещё этот дурацкий, дурацкий кролик.

С чудесами у Миры не складывалось класса с восьмого. С того дня, когда богоподобный и непререкаемый авторитет, русичка Елена Евгеньевна, припечатала её робкий стихотворный порыв своим железобетонным: «Акуловская, и так звёзд с неба не хватаешь, лучше бы почитала классиков». С тех пор к стихам, классикам и Елене Евгеньевне Мира потеряла и уважение, и интерес. Но каждый раз, когда сердце разгонялось галопом, а в горле пересыхало от острой жажды что-то заполучить, Мира сглатывала горький желчный привкус и проходила мимо. Потому что ну куда тебе, Акуловская?

Когда пришло время выбирать вуз, Мира ткнула пальцем в такой, чтобы не поступить можно было, разве не явившись на экзамены, и то оставались варианты. Дура — констатировал папа. Папа был востребованный врач и превосходный диагност, поэтому спорить с ним никто не решился. Мирина жизнь покатилась и понеслась не совсем так, как когда-то мечталось, и к тридцати шести в её анамнезе значился развалившийся брак, любимая, но мало кому нужная по нынешним временам работа и дочь-подросток с соответственным возрасту характером дикого кактуса. В довесок: шесть лишних килограммов, заброшенный аккаунт в Тиндере, кредит за машину и вонючий карликовый кролик Васька. Дочь выпросила его года три назад, а он, скотина, вымахал в полноразмерного Василия и по ночам истерически скакал по своей клетке, громыхая на всю квартиру. В октябре он окончательно осточертел дочке и переехал в Мирину комнату. Мира совсем перестала нормально дышать. Аллергия — постановил по телефону постаревший, но такой же занятой папа. Упрямо промучившись с антигистаминными остаток осени (мы же вроде в ответе за тех, кого), к декабрю Мира сдалась. Старательно измерив габаритные размеры и длину ушей, выложила объявление о продаже милого, пушистого и невероятно обаятельного питомца, символ наступающего года, будет радовать вас и ваших детишек. В добрые руки. Срочно. Клетка и наполнитель в подарок. И тишина. Ни одного, даже самого глупого вопроса по объявлению. Оно и понятно, кому сейчас понадобится обаятельный кролик средних лет?

За пару недель до Нового года, где-то между истерической закупкой подарков для учителей (о чем она думала, вписываясь в родительский комитет?) и сдачей неизбежной годовой отчётности, Мире написали про кролика. Сколько и чем кормить? Есть ли нюансы? Может ли Мира сама привезти его по нужному адресу? Договорились на субботу. Новая Васькина хозяйка, сотрудница какого-то там факультета, просила встретиться у её работы. У входа в Главное здание МГУ, в 12:00.

Закутав клетку в старый верблюжий плед, Мира топталась у подножья высотки, не решаясь ступить на лестницу и гадая, нужный ли это вход. Ещё издалека исполинское здание заворожило. Ритмичный, расходящийся вширь объём, дерзко тычущий в небо шпиль с бликующей на солнце звездой, и все эти статуи, и гигантские колонны, и тягучая лестница — всё горделиво указывало на муравьиный масштаб её, Мириной жизни. Хотелось поскорее распрощаться с кроликом и уйти. Скоро к Мире выпорхнула женщина, нет, скорее, тётушка в сером пуховике и смешной длинной полосатой шапке с помпоном. Как у эльфа — пронеслось в голове и тут же выветрилось. Спешно познакомившись с Василием (не застудить бы), новая хозяйка рассыпалась в благодарностях и взяла клетку, явно ожидая, что Мира будет прощаться с бывшим питомцем. Пришлось потрепать кроля по пушистой башке и прошептать в морду что-то бессвязно-ласковое, главное, не принюхиваться. Новая хозяйка с Василием наперевес уже перебирала ступеньки в сторону хранящих тепло и неведомые знания дверей, как в метре от Миры что-то гулко свалилось. Мира вскрикнула и отскочила. Женщина обернулась и засеменила по лестнице обратно. Что за хрень? На снегу валялся кусок стекла размером со спичечный коробок. Подобрав стекляшку, Мира повертела в её руках. Гладкая, холодная, одна сторона как бы прозрачная, золотая, другая — будто покрыта тонкой плёнкой. Пробежалась глазами по окнам снизу вверх, пока взгляд не упёрся в шпиль со звездой. Золотой, разумеется.

— Ой, всё в порядке? — лепетала тётушка. — Вы так закричали.

— Да вот, стекляшка откуда-то, — сказала Мира, всё ещё задрав голову наверх.

— Вы знаете, это очень странно. Вы правильно смотрите, это со шпиля куски валятся. Только обычно всё сыпется на площадку двадцать девятого этажа, там выступ такой, типа террасы. У нас там, знаете, музей Землеведения. Я-то, собственно, на геофаке работаю. А девочки из музея подбирают все эти стекляшки, хранят. Но до земли-то, это ж далеко слишком.

— Ветром снесло, наверное.

— Хорошо, рядом грохнулось, не прибило. Вы такая везучая! — Она что-то ещё говорила, говорила, совершенно забыв, что может застудить Василия. Мира не слушала. У неё в руках было настоящее, гладкое и согретое в ладони чудо: кусочек упавшей с неба звезды. Ты гляди, поймала, Акуловская. И дышать, кажется, стало чуточку легче.

За счастье!

Больше всего я не люблю слякоть. Это самое мерзкое время года — земля ещё не остыла, и падающий на неё снег тает.

Превращаясь в жижу…

Ну вот что бы ты ни надел на ноги — все равно будешь насквозь!

Брр…

В это время появляется ощущение, что солнце улетает куда-то в другие звёздные системы греть другие планеты. А на Земле наступает апокалипсис. Одно только и радует — Новый год.

Вообще, по моему убеждению, зима делится на два отрезка — доновогодний, то есть подготовительный, предпраздничный, и посленовогодний — застывший, стылый, но в предощущении весны. Будь моя воля, я бы зимой сделал только ну в лучшем случае месяц — пару недель на покупку мандаринов и подарков и ещё две — на доедание салатов. Этого вполне достаточно.

Но декабрь, как его ни отталкивай и ни отпихивай, все равно пришёл. Уже по традиции улицы окрасились в один-единственный оттенок — серый. Странно, но в это время года и люди тоже выбирают для одежды в основном цвета неяркие, немаркие. Возможно, чтобы слиться с этим всеобщим настроением затухания, стать незаметнее.