У выпускницы Creative Writing School Нади Алексеевой вышел дебютный роман «Полунощница». Текст создавался с поддержкой писателя и мастера Creative Writing School Ольги Славниковой. «Полунощница» — это история о молодом москвиче Павле, который попадает на остров Валаам в поиске своей семейной истории. Проведенное на острове время кардинально меняет его жизнь.

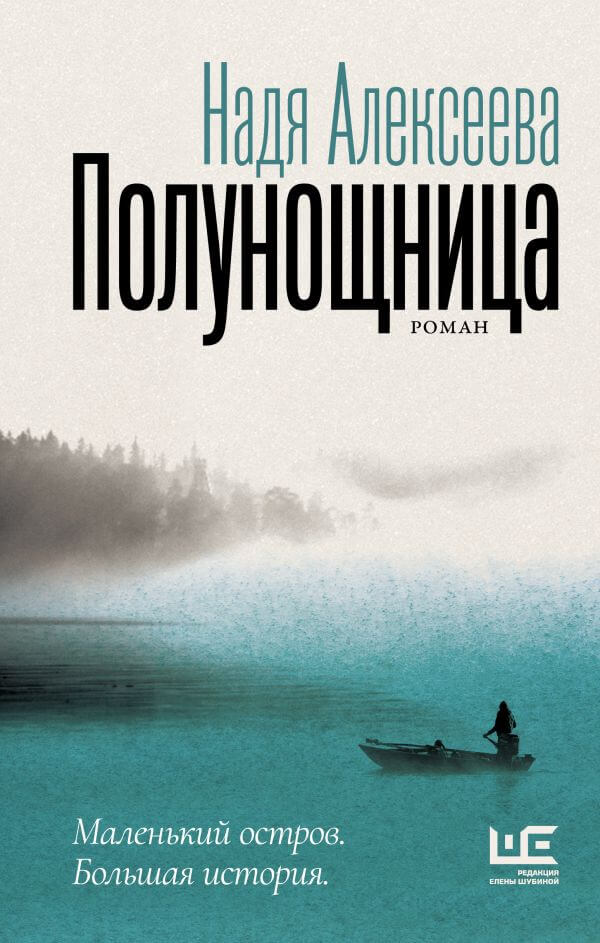

Роман попал в число финалистов премии «Лицей», был опубликован в журнале «Новый мир» и в издательстве «Редакция Елены Шубиной». Книга сразу получила большой отклик у читателей, а Надя даже завела одноименный канал в телеграме, где рассказывает не только о своем творчестве, но и о литературе в целом. О том, как создавалась книга, мы поговорили с автором романа.

Кто главный герой вашего романа — Павел или сам остров Валаам?

— Думаю, главный герой романа — автор. То, как он видит тему, как раскалывает ее между героями, как они принимают или отрицают ее. В «Полунощнице» главная тема — поиск смысла, опоры. За этим, как за кладом, устремляются все семь действующих лиц.

Какой путь проходит Павел от начала романа до финала?

— Павел — хотя трактовки я слышала разные и это очень круто, я принимаю любые версии, — проходит путь от отрицания иррационального к принятию того, что, как в «Мастере и Маргарите», не он подвесил нить своей жизни. Не он управляет и жизнями своих близких. Более того, он оказывается не способен защитить любимую женщину от трагедии или уберечь горстку людей от несправедливости. В православии это называется смирением. В психологии — принятием. В шагах анонимных алкоголиков — перепоручением. То есть признать, что ты не всесилен, не все идет по плану. Контроль — иллюзия нынешних тридцатилетних, которая рано или поздно подведет. Павел приходит к пониманию этого, а еще учится любить ближнего, а по сути — чужого ему человека.

Можно ли сказать, что роман о связи поколений? Тема обретения семьи — что она для вас?

— Я бы сказала, «Полунощница» о связи через поколение. У Павла нет родителей, мать ему заменяет бабка, которая доживает до 90 лет. Она из тех, кто видел ВОВ, кто помнит поколение героев, она все ждет с войны брата. Думаю, так я хотела выстроить связь Павла с островом, где доживали свой век эти самые забытые герои. Будь он воспитан родителями, то, очутившись на Валааме, не смог бы воспринять все, что происходит на острове. Просто не понял бы: мы, тридцатилетние, уже страшно далеки от тех времен.

Полагаю, я через Павла хотела дотянуться туда, к ветеранам. Мои прадеды воевали, но мне не посчастливилось застать хоть кого-то из них в живых или расспросить бабушек/дедушек, пока была возможность. Теперь у меня есть только пожелтелые фото и толком никто не помнит, кто снялся и в каком году. И эту тоску по памяти я отдала роману.

Что было самым сложным при написании романа?

— Сложным было сокращать. У меня многоголосье героев, и в финале, чтобы сфокусировать внимание на центральных — Павле и Семене, — пришлось дать две линии в усеченном виде. Это Ёлка и дед Иван. Если вам интересно узнать о них больше, можно посмотреть публикацию романа в «Новом мире».

Писатели выбирают разные пути работы: кто-то любит работать по заранее намеченному плану, другие предпочитают идти за текстом, героями. По вашему опыту, как лучше работать начинающему автору?

— Зависит от жанра. Думаю, автофикшн-текст стоит писать потоком и потом причесывать, монтировать, выстраивать — иначе собьется ритм, сотрется исповедальность, за которую мы любим эту прозу. А романы с разными временными слоями, несколькими героями без плана написать очень сложно. У меня были библия персонажей и фотографии каждого, а также поэпизодник. Чтобы не прослыть табличным червем, скажу, что сцены я создавала не по порядку, а вот какая откликается в теперешнем моем состоянии — ту и пишу. И порой герои бунтовали и выводили меня на новые пути, которых не было в плане. Например, когда Павел видит колокол, вписанный в диск луны, а потом и Подосёнова на колокольне, — сцена жуткая и написалась она сама собой. Вдруг. Она не двигает сюжет, но дает тексту атмосферу острова. Валаам полон такой вот случайной мистики, намагничен ею.

Начинающему автору стоит начать писать, если пишется, а потом подумать, чего ему не хватает. Второй роман я написала почти без плана, потоком, неровно. И, когда стопорилась, тогда уже и продумывала, чего мне не хватает: плана или просто тишины, чтобы из подсознания выудить нужные строки. В общем, не кошмарьте себя, не демонизируйте задачу. Пишите по абзацу, потом сложите, сообразите как.

Когда текст имеет документальную основу, писатель превращается в определенной степени в исследователя. Расскажите об этой части твоей работы над романом.

— Это было прекрасное время, это было ужасное время. Я сама поехала на Валаам, работала в полях и храмах, делала, что скажут, гребла листья и разгребала помойку. В процессе записывала одной фразой свои впечатления, чтобы не забыть. Например, про горизонтальную волну, которая в малюсенькой с виду Ладоге топит корабли и доводит путешественников до безумия. Я разговаривала с волонтерами, монахами, иноками, я подслушивала и подсматривала.

Кроме того, у меня была работа с документами, мемуарами, историей Валаама и даже… поиск оружия. Одно время было страшно за свои запросы: нацистские винтовки, гранаты, свастика на рукоятке (в романе описан схрон немецкого оружия), я смотрела видео стрелков и обзоры из оружейных магазинов. На Валааме я пролезла на Оборонный остров, оплетенный колючкой, закрытый для посещений, чтобы потрогать все эти финские укрепления, ощутить себя в них. Меня потрясли и «Автографы войны» Геннадия Доброва — художник в 70-е ездил на Валаам, рисовал ветеранов, жил среди них. Я читала его дневники и письма к жене, которую он порой называл «Генри». Он описывал ей всё. Еще сильное впечатление произвели обычные накладные дома инвалидов — в интернат поставляли сапоги и пальто. Столько-то штук. Я думала, пальто обрезали? а сапоги? пары, что, делили пополам, если размеры инвалидов и увечья «совпадали»?

Я много читала об истории и советском периоде Валаама. Мне важно было, где тут был магазин, где турбаза, как жили семейные ветераны в Зимней гостинице (ее сейчас восстановили после пожара). Я смотрела видео, как отливают и устанавливают колокола, читала, как били колокола у Пришвина, я ходила слушать звонарей в Москве. Я лазала на колокольню не только на Валааме, но и в Троице-Сергиевой Лавре, и там спрашивала экскурсовода, сильно ли она загажена по весне. Я ездила на моторке и на весельной лодке, я смотрела видео с залежками нерп. Я пробовала, что могла, напитывалась информацией и проживала остальное по системе Станиславского.

В итоге у меня есть файл «Материалы к Валааму», он втрое толще «Полунощницы». Так и должно быть.

Были ли у героев книги прототипы?

— Да. Но это не совсем прототипы. Это черта, которую я подсмотрела, отдала герою и дальше она развивается внутри персонажа. На выходе герой и человек, который меня вдохновил, — разные люди. Например, ушлый начальник волонтеров Гоша: на острове нами руководил милейший Юра, бывший режиссер, любящий стиль милитари с высокими ботинками. Надеюсь, он себя не узнает.

Еще была девушка, которая для меня навсегда останется Асей, ее история была столь удивительна, как и она сама, я многое забрала для своей героини и потому оберегаю ее имя. Ася стала моим проводником по Валааму, добрый духом этого места — то же самое чувствует Павел. Да, забыла сказать, Павел, в некотором смысле, я.

Каково молодому автору выпустить книгу в «Редакции Елены Шубиной», войти в число финалистов «Лицея»? Как впечатления/ощущения?

— Как в «Бременских музыкантах», помните? Завидна и почетна наша роль (с). А если серьезно, я была очень рада, когда Елена Даниловна Шубина написала мне, что прочла роман, он ей понравился, готова издавать. Тогда я еще не вошла в шорт «Лицея», но рукопись уже приняли к печати в «Новом мире», который и стал первым моим успехом. В общем, если у текста уже виден путь, проще принять неполучение «Лицея». Так что Елена Даниловна Шубина и Ольга Ильинична Новикова, мой редактор в «Новом мире», меня поддержали с двух сторон. Вот эту поддержку я и ощущала. Как два мощных крыла.

Над чем вы сейчас работаете?

— Сейчас у меня задумка третьего романа. Правда, пока со скрипом. А второй я дописала в Переделкине, за что большое спасибо организаторам резиденций. В этом романе судьба российских релокантов 2022 года, расселенных от Сербии до Израиля, перекликается с последними годами жизни Чехова, вынужденного перебраться в Ялту, обреченного на разлуку с женой и культурной средой. Это текст о двух вполне современных браках, о неюношеской первой любви, которая выпала героям невовремя.

Вдохновила меня на него «Дама с собачкой» Чехова — рассказ, который, вкупе с чеховскими письмами, биографией, записными книжками и пьесами, помог мне самой выжить в Сербии. Я назвала роман «Белград». Отрывок из него уже читали на ВФМ в Сочи и Переделкине.

Ваш совет тем, кто только пишет свой первый большой текст.

— У меня есть совет тем, кто дописал первый большой текст. Пишите следующий! Пока вы ждете ответа от издателя, журнала, премии, недолго и с ума сойти. Новый текст удержит вас на плаву. Он станет большой опорой и, если вдруг с первым ничего не получится, вы не бросите писать. Этот совет дала Ольга Александровна Славникова, ей пришлось меня буквально уговаривать писать второй роман, потому что, окончив «Полунощницу» и отправив ее на «Лицей», я переезжала в Сербию и вообще хотела взять паузу. Славникова сказала, что это неверно. Она была права (проверено!). Теперь я всегда передаю этот совет дальше. Пользуясь случаем, еще раз благодарю моего мастера, Ольгу Александровну Славникову, которая первой поддержала мою валаамскую идею.

Полунощница. Фрагмент

Павел во сне задыхался, карабкался, что-то кричал. Слышал ответ, не мог понять, с какой стороны. Скатился с кровати, очнулся на полу, в живот воткнулось металлическое, круглое, как наперсток. Вытащил, поглядел — крышка от фляги. Вспомнил, как оказался у Гоши в комнате, как говорил с Даниловым. Потом Гоше кто-то позвонил и он сказал: «Не, рановато пока, я еще свои пятнадцать лямов не поднял». Цифра застряла в памяти.

Теперь Гоши в комнате не было — за окном пасмурно, телефон разрядился. Прислушался, не ударит ли колокол. Тишина. «Ты прям местный стал», — усмехнулся себе Павел и почувствовал, что здоров. Одежда сырая, вонючая, простыня — хоть отжимай, а сам он даже поясницу не ощущал натруженной. Решил зайти к себе переодеться.

В волонтерской комнате сидел Бородатый. Чайник, пропищав, вскипел, Бородатый налил себе чашку, Павлу не предложил. Павел упал на свою койку, воткнул зарядку в телефон, включил и нахмурился. Двадцать пять пропущенных вызовов от Олега, бывшего начальника, еще до Нового года ушедшего из «Интеграла» в игорный бизнес. Переманили. Эсэмэс: «Паш, в почте офер, срочно дуй назад». Олег как он есть, все ему «вчера». Под окном, где все так же вздрагивали от сквозняка открытки-иконы (и где Павел еще в воскресенье поймал интернет), загрузилась, наконец, почта. В письме Олег предлагал Павлу «старшего тестировщика», да еще и с тройным, против «интегральского», окладом, акциями компании, прочими плюшками. Павел аж нули сосчитал, закрывая пальцем экран. Все верно. «Принять сегодня. В четверг выходишь». Павел знал, что Олег срок не сдвинет.

— Сегодня какое? — спросил Бородатого.

— Вторник.

Бородатый ответил как обычно, но Павла это взбесило. Он вышел в туалет, снова стукнувшись лбом о косяк, чертыхнулся, вернулся, хлопнув дверью, отчего календарик с «Валаамской» улетел на пол.

— Черт! Приклеить их, что ли?!

— У тебя все хорошо? — Бородатый смотрел на Павла как на помешанного. — Если ожил, мож, на работу выйдешь?

— Вот я и хочу. На работу. Где тут вертолетная площадка была, не знаешь?

— Она для патриарха.

Павел выматерился про себя, прошел туда и сюда по волонтерской. Встав у окна, вбил в поисковике рейсы из Пулково. Потом трансферы с Валаама. Пока страница грузилась, набрал номер администратора, услышал: «Але, ш-ш, але-о? Вас не слышно. А-а-але?» Павел посмотрел на пол: его сапог стоял прямо на «Валаамской». Убрал ногу, на облаке, белом, нежном, остался отпечаток подошвы — ромбы, прямоугольники, грязные, трафаретно четкие. Павел засунул телефон, на котором уже прекратились короткие гудки, в карман. Ему вспомнилась крупная плоская родинка на шее Олега, такая же четкая, коричневая. Захотелось никогда его не знать и никуда не уезжать. Поднял иконку, отер грязь. Стал выбирать, куда ее приткнуть, чтобы не падала больше. Над столом плакат «О грехах наших» держала кнопка. Обошел Бородатого, подтянулся, приколол иконку поверх плаката, закрыв «Чревоугодие» и «Сон днем без нужды»: «Не возражаешь?» Бородатый выплеснул остатки чая с пакетиком в ведро. У двери, не обернувшись, бросил: «Вот, вынеси, если не фиг делать».

Во дворе Работного дома стоял большой мусорный бак. Куда дальше отходы отправляют на этом острове? Наверное, в Ладогу спихивают, подумал Павел, или в лесу закапывают. Две старухи в черном прошли мимо, кивнули Павлу, продолжили спорить: «К старцу завсегда пешком, я тебе говорю. Ну и что, что ноги? У всех ноги. Машину тебе никто не подаст». Павел вбежал в келью, сменил сапоги на кроссовки, надел чистую рубашку, воткнул в телефон переносную зарядку, решив записать старца на диктофон, — может, после еще переслушает, что он там наговорит. Пустился вслед за старухами.

Старухи уже обогнули причал, завернули в лес, шли быстро, Павел едва поспевал. Снег еще покрывал землю в низинах под соснами, но было тепло, куртку пришлось расстегнуть, вскоре и вовсе нести в руках. Справа у самой воды, черная с золотом, посверкивала маковка часовни Ксении Петербургской. Новенькая, Ася говорила, ее только поставили. От нее в воду уходил длинный причал. И Ладога у свай была черная в тени деревьев. От прошлогодней хвои пахло сеном, на ветке болтался, как тина на удочке, тот самый мох-бородач, про который толковал Гоша. Скорее со старцем поговорить и домой. Или, может, на море — полежать недельку. Или оффер принять? Что это на него нашло — родинки вспоминать? Деньги хорошие.

Старухи скрылись из виду, Павел прищурился. Дорога бежала вниз, к луже в форме Африки, разъезженной машинами, поднималась на другой холм, видимо, скрывший старух. Павел прибавил ходу, чуть проскользил, обходя грязь, вытер кроссовки о прошлогоднюю хрусткую пижму. Вдруг нога съехала прямо в лужу. Противно оледенели пальцы. Подошву присосало. Павел дернул другой ногой и рухнул в лужу задницей. Грязные кроссовки задрались, с них затекала в штанины густая серая жижа. Зарядка намокла, телефон в нагрудном кармане сухим остался — и то спасибо.

Павел оглянулся — не видит ли кто? С ветви соскочила крупная птица, улетела прочь. Старух отсюда не разглядеть. На карачках вылез из лужи. В ней же, как грязь осела, помыл руки. Глина уже застывала на ветру, становилась сизая, как цемент. Павел оглядел себя и поплелся назад, втыкая носы кроссовок в остатки снега.

В дверях Работного дома Павел столкнулся с Асей. За ней Бородатый нес на плече полмешка картошки, где-то на лестнице переговаривались челябинские. Все болтали о том, что отец-эконом благословил жечь костер, выделил дров и картошки из монастырского запаса.

— Я… я догоню, пойду душ приму. — Павел все скреб ногтем глину с джинсов.

— В баню собрался? — Ася сдерживалась, чтобы не расхохотаться. — Так она в четверг только.

— Павел? Я думала, ты болеешь. — Маша вышла из подъезда неслышно, по-кошачьи, и Павлу сразу стало неловко за свои джинсы.

— Да я вот местность осматривал.

— К старцу, что ли, ходил? — Ася подмигнула. — Там такая лужа, с Африку величиной. Многие тонут. Те, кому рановато.

Откуда она все знает?

— На, возьми вот печенье, а то тяжело тащить. На исповедь бы тебе, конечно. И тогда уж после Пасхи к старцу.

Ася пошла вперед. «Да я уже в Москве буду», — подумал Павел, принимая коробки, и посторонился, пропуская Машу, чтобы она не видела его зад в грязи.

Костры разводили за территорией монастыря, на самом берегу Ладоги. Место называлось «Первая точка»: Ася, нарочито окая, передразнивая отца-эконома, именовала его Петровским мысóм. К Первой точке от Работного дома вела проезжая дорога, грунтовая, плотная. Вдоль нее росли могучие мрачные сосны, под ними зеленым, серебряным, красным лоскутным одеялом лежал карельский мох. Павлу, теперь нагруженному коробками с печеньем, хотелось прилечь, обдумать эти два дня на острове. Но вокруг у всех было приподнятое настроение, даже Вика, которая держала строгий пост «для очищения женской энергии», готова была к жареной на постном масле картошке. На Точке нашлось не только масло, но и решетка, сковорода, даже соль с перцем. Вполне себе туристическая стоянка для неверующих.

— Наш игумен душка, всех приезжих принимает. — Ася вовсю распоряжалась у костра.

Павел задумался, а не лучше ли ему переселиться в гостиницу. Вроде она открыта. Взять оттуда такси, доехать до старца, потом сразу в Москву. Без камней и огородов. Вспомнился разговор с администратором: забирая его анкету, она намекнула, что волонтеров и трудников старец скорее принимает и благодати больше. «Старца расспросите, осторожненько, не наседайте. Отец Власий все увидит, точно вам говорю, — запнулась. — И молитесь, в общем, у икон. Это работает». Как молиться? В какую сторону? Со злости Павел бросил как попало коробки и, пиная шишки, спустился в бухту. Ближе к воде разговор уже был не слышен. Ладога качала белые льдинки. Камни казались плоскими, с них была смыта почва — тоненький слой, пришитый мхами, укрепленный соснами, приколоченный монастырскими постройками. Пожалел, что не взял тот полосатый камешек с поля.

Слева виднелся Никольский скит, Павел рассмотрел зеленый шатер и маковку, справа тянулись резные бухты, впереди небо гляделось в воду. В этой безграничной синеве, рискуя соскользнуть с мокрого валуна, сидела Маша. Она полоскала ложки, ее руки с длинными, вишневого цвета ногтями покраснели от холода и, видно, начали неметь, но она все намыливала олово, водила им по воде, точно суп размешивая, и хлюпала носом. Павел хотел подойти к ней, но постеснялся: кроссовки он оттер, а джинсы только стирать теперь. «Красивые, переухоженные женщины — самые несчастные, не связывайся», — твердила баба Зоя. В молодости она была лопоухая, щекастая, но, по словам деда, бравшая обаянием.

Павел нехотя вернулся к костру. Там осталось лишь одно место — возле Аси. Она, ничуть не дорожа своей курткой, сидела ближе всех к огню и почерневшей лопаткой переворачивала пласты картошки. Та была особого, валаамского сорта, желтая, охряная, в поджарке она становилась оранжевой, пахла сладостью. Ася рассказывала, как работает в реабилитационном центре у себя во Пскове. То и дело пробовала жарево, жестом показывая Вике, сидящей напротив, подсолить. Бородатый (это прозвище так закрепилось, что Павел обращался к нему всегда с «э-э», чтобы вспомнить, как его зовут) колол дрова поодаль.

— Он мне: я не алкоголик, — с усмешкой рассказывала Ася. — Я так, приболел просто, вот и лежу в больнице. Я ему: вы что, не видите, у вас на окнах решетки? Он: дак это мороз, морозные узоры.

— Сумасшедший? — Вика, оставившая на мужа и свекровь своих близняшек-шестилеток, удивлялась Асиным историям еще с Приозерска.

— Зависимый. Такие верят в то, во что хотят. — Ася медленно стащила с головы шапку, вытерла пот с лица. — Ну, давайте, что ли, тарелки.

Зазвонили колокола с вечерни, солнце покатилось к закату где-то с обратной стороны острова, Асина стрижка вспыхнула золотом и опять стала седой, замерзшей. Когда к ней со всех сторон потянулись тарелки, Павел услышал: «Можно?» Подсела Маша. Она снова была подкрашена, от ее шарфа пахло тропическими фруктами, вкусно, но чуждо среди дыма и едва согретого солнцем мха. Павел передал Маше свою тарелку, куда Ася уже положила картошки с горкой.

— Можешь есть теперь медленно, как привыкла. На Валааме все сбывается, — усмехнулась Ася.

Маша сжала губы, ковыряла вилкой поджарки.

— Холодно, — начала было Маша.

— Кстати, тот мужик, что про морозные узоры толковал, звонит мне иногда.

— И чего ему надо? — Павел сам удивился своей резкости.

— Выговаривается. Ну и я с ним вспоминаю, как было херово… прости господи… плохо, и пока общаюсь, совсем не тянет выпить. Вот нисколечко.

— А так хочется? — Маша отставила тарелку.

— Ладно, у меня дела, — засуетилась Ася. — Тарелки помоете тогда, вон их в ящик, под стол. И кружки, и ложки. Картошку сырую, хлеб — все назад несите. — Ася, подобрав черную юбку, переступила через бревно, на котором остались Павел с Машей, кивнула и ушла по тропинке к Центральной усадьбе.

С криком пропали последние чайки, и только Ладога все ластилась к валунам где-то совсем рядом. Маша сказала, что пахнет дождем, придвинулась ближе. Павел смотрел на ее ресницы (слишком длинные) и губы (чересчур пухлые). Стало душно — вскочил, едва не перевернув бревно. Побежал следом за Асей.