На заре кинематографа русские немые мелодрамы были популярны во всей Европе. И нередко их снимали с двумя финалами: счастливым — на экспорт, и трагичным — для отечественного зрителя. Авторы были уверены, что публика в России любит «пострадать», а виновата в этом классическая литература.

Но действительно ли трагические финалы такая уж норма для отечественной классики? Всегда ли романтическая любовь была во главе угла? И какие ее вариации встречаются в произведениях русских писателей? Разбираемся в этом материале.

Любовь, сговор и русские сказки

Не секрет, что в фольклорных неадаптированных текстах очень мало упоминаний любви, а добрачных признаний, кажется, нет и вовсе. Брак в народном сознании — это договор, а счастье — в «правильной» жизни, согласной традициям.

Мотив брака-договора прослеживается не только в сказках:

Анастасия Прекрасная «проснулась и, разбудивши Тугарина, кажа: «А что, ти будем биться, ти мириться?» Ен кажа: «Кали наши кони стануть биться, тагда и мы будим». Во яны спустили своих каней. Кони панюхались и стали лизать адин другого, а воупасли начались пастись. Дак Анастасия Прекрасная и кажи Федару Тугарину: «Будь ты мне муж, а я тябе жана». И, поседавши на каней, поехали домов. Живуть сабе до поживають, як галубки».

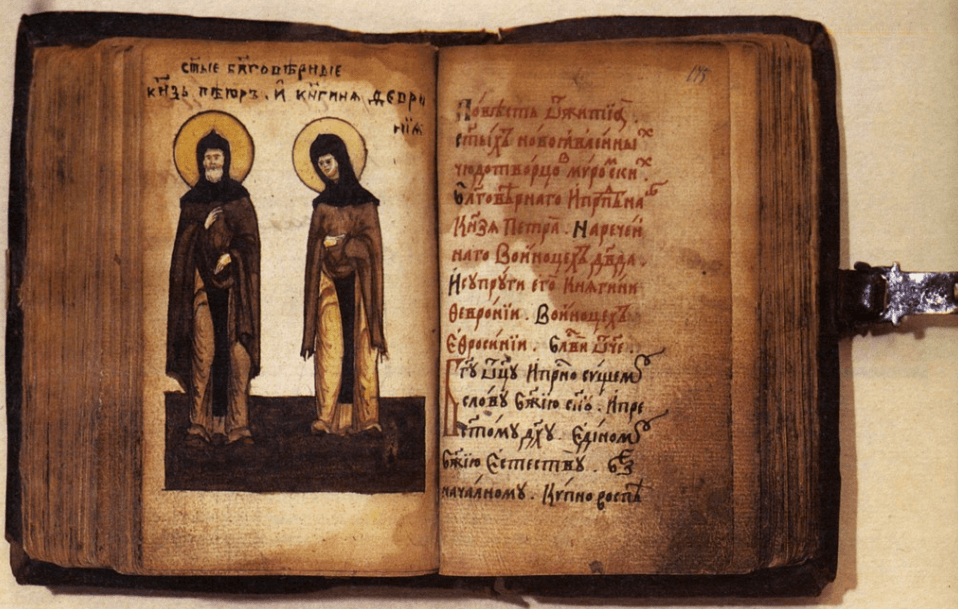

Но и в религиозных текстах, в частности, в житии Петра и Февронии Муромских читаем:

«И послал он одного из слуг своих, чтобы тот спросил: «Скажи мне, девица, кто хочет меня вылечить? Пусть вылечит и получит богатую награду». Она же без обиняков ответила: «Я хочу его вылечить, но награды никакой от него не требую. Вот к нему слово мое: если я не стану супругой ему, то не подобает мне и лечить его». И вернулся человек тот и передал князю своему, что сказала ему девушка».

Как пишет Евгения Пищикова в эссе «Ничего личного», в фольклорных текстах во главе угла встает жизнь рода (или религиозный мотив, как в случае Петра и Февронии), личные чувства здесь не важны. Никто не рассказал героям, что человек рожден для счастья, не существовало и языка для признаний.

Душенька, бедная Лиза и мода на романтическую любовь

При этом сама концепция романтической любви — весьма древнее изобретение, и в литературе она также появилась крайне рано. Такую любовь мы встречаем, например, в греческих романах I— IV веков н. э., которые позже стали основой для европейских рыцарских романов. Именно эти тексты стали плацдармом для разнообразных и порой весьма изощренных признаний в любви.

В нашу страну подобная литература попала намного позже, как, впрочем, и идея самостоятельного выбора партнера, закрепившаяся в сознании привилегированных сословий только в конце XVII — начале XVIII столетий. В это время, благодаря Петровским реформам, у молодежи появилось больше возможностей для знакомства друг с другом и легального выражения своих чувств. Однако языка для реализации этих возможностей не было. Так что Фонвизин и Сумароков в своих комедиях смеялись над тем, что юношам и девушкам приходится объясняться в чувствах галлицизмами: «меретировать», «адорировать».

Одним из первых, кто заговорил о любви по-русски, был Ипполит Богданович, опубликовавший поэму «Душенька». Успех произведения оказался таким ярким, что Екатерина II, прочитав этот текст, назвала своего любимца Александра (будущего императора Александра I) и его жену Елизавету Алексеевну Амуром и Психеей. Однако настоящая мода на любовь и связанные с ней перипетии и драмы в литературе началась после Николая Карамзина с его «Бедной Лизой», который показал, что и «крестьянки любить умеют».

Самые известные произведения русской литературы, так или иначе обращающиеся к теме любви, действительно почти не имеют счастливого финала. Даже Маша Миронова, только выехавшая из церкви, сообщает влюбленному и любимому Дубровскому: «Я согласилась, я дала клятву, <…> князь мой муж, прикажите освободить его и оставьте меня с ним». Что уж говорить о Татьяне, которая «другому отдана».

Многие лирические герои пушкинских стихотворений страдают от одиночества и вынуждены отпустить своих возлюбленных («Я вас любил: любовь еще, быть может, / В душе моей угасла не совсем; / Но пусть она вас больше не тревожит; / Я не хочу печалить вас ничем»). Те же, кто не хочет расстаться с возлюбленным или возлюбленной, явно осуждаются поэтом (например, Алеко, погубивший Земфиру). На этом фоне роман героев «Капитанской дочки» выглядит счастливым исключением.

Не суждено испытать радость взаимной любви и многим персонажам Лермонтова, Гончарова, Тургенева. Особенный взгляд на это чувство был у Достоевского. С одной стороны, любовь для писателя — смысл жизнь, и до тех пор, пока герой не испытывает нежного чувства к другому, он статичен, не может развиваться, а его присутствие в этом мире — только существование. С другой — любовь в творчестве Достоевского почти всегда проявляются через страдания, а объяснения в ней похожи на скороговорку умирающего:

«— Потом поймешь. Разве ты не то же сделала? Ты тоже переступила… смогла переступить. Ты на себя руки наложила, ты загубила жизнь… свою (это все равно!). Ты могла бы жить духом и разумом, а кончишь на Сенной… Но ты выдержать не можешь, и если останешься одна, сойдешь с ума, как и я. Ты уж и теперь как помешанная; стало быть, нам вместе идти, по одной дороге! Пойдем!»

В защиту Раскольникова, так странно объясняющего с Соней, можно сказать одно: привязанность к ней он почувствует лишь на каторге, когда оценит ту жертву, которую ради него принесла девушка. С этим будет связано и нравственное воскрешение главного героя. Именно жертвенность, а никак не физическое влечение, есть главная спутница любви по Достоевскому.

А был ли секс?

На первый взгляд русская классика кажется очень пуританской. Вот и Достоевский считает сладострастие одним из главных пороков и, конечно, уличает в нем главных грешников своей прозы. При этом его персонажи не занимаются сексом на страницах романа. Вся близость либо была когда-то, либо еще будет.

Но это Достоевский, а вот его предшественники секса не стеснялись. В той же «Бедной Лизе» Карамзин не только рассказывает о том, что происходит между Эрастом и заглавной героиней, но и, как заметил филолог и поэт Лев Оборин, передает дыхание любовников через пунктуацию:

«Она бросилась в его объятия — и в сей час надлежало погибнуть непорочности! Эраст чувствовал необыкновенное волнение в крови своей — никогда Лиза не казалась ему столь прелестною — никогда ласки ее не трогали его так сильно — никогда ее поцелуи не были столь пламенны — она ничего не знала, ничего не подозревала, ничего не боялась — мрак вечера питал желания — ни одной звездочки не сияло на небе — никакой луч не мог осветить заблуждения. — Эраст чувствует в себе трепет — Лиза также, не зная отчего — не зная, что с нею делается… Ах, Лиза, Лиза! Где ангел-хранитель твой? Где твоя невинность?»

Немало эротических сцен и намеков на них есть в произведениях Пушкина, встречаются они у Тургенева. А запрещенную «Крейцерову сонату» Льва Толстого незамужние девушки вообще читали как секспросвет, чтобы понять, что их ожидает в первую брачную ночь. Еще интереснее дело обстоит с прозой Алексея Толстого, в чьей библиографии можно найти почти порнографический рассказ «Баня».

Секреты семейного счастья: дружба, дети и еда

Секс в русской литературе далеко не всегда воспринимался как страшный грех. Взять хотя бы текст Чулкова «Пригожая повариха, или Похождение развратной женщины», который читается как плутовской роман с веселой, но не вульгарной героиней. Да и женщины, вовлеченные в проституцию, очень часто становились положительными героинями, своеобразными мученицами.

И все-таки в текстах, где, по мнению автора, достигнуто семейное счастье, нет ни взаимных восторгов, ни секса. Так, Ольга Ильинская была влюблена в Обломова, и на фоне этой любви отношения со Штольцем кажутся дружбой, построенной скорее на интеллектуальной близости. Их дом Гончаров описывает как «океан книг и нот», где «веяло теплой жизнью, чем-то раздражающим ум и эстетическое чувство: везде присутствовала или недремлющая мысль, или сияла красота человеческого дела, как кругом сияла вечная красота природы».

Так же и Наташа Ростова пережила влюбленность к Андрею Болконскому, короткое и страстное увлечение Анатолем, но вышла замуж за уютного Пьера, когда-то на балу назвавшего ее своей protege. Толстой тоже описывает их семью как счастливую. А Наташу превращает в женщину, которая «нося, рожая, кормя детей и принимая участие в каждой минуте жизни мужа». Располневшая и «опустившаяся», она понимает, что их связь с мужем держится на чем-то большем, чем романтическое увлечение друг другом.

Главной заботой обоих пар стали их дети, главной переменой — уход от светской и деловой суеты.

Это подчеркнуто идиллическое семейное счастье, дополненное вкусной едой, очень похоже на то, которое в «Семейной хронике» описывает Аксаков, или то, в котором живут гоголевские старосветские помещики. У них, как известно, детей не было, зато в доме можно было найти «поющие двери», а в саду «под яблонею вечно был разложен огонь, и никогда почти не снимался с железного треножника котел или медный таз с вареньем, желе, пастилою, деланными на меду, на сахаре и не помню еще на чем».

Похоже, поймав эту тенденцию, Толстой в 1873 году написал о том, что «все счастливые семьи счастливы одинаково». В этом плане семейная любовь гораздо ближе к любви-договору, о котором говорят нам сказки. И места для романтики тут, увы, нет.