Июнь 2020

Мастерская «Young adult»

Мастерская «Как писать в Сети»

Мастерская «Как сочинить повесть»

Мастерская «Литмастерство: базовый курс»

Мастерская «Пишем автофикшн»

Мастерская Дмитрия Данилова «Первые шаги в драматургии»

Мастерская Елены Холмогоровой «Лучшие слова в лучшем порядке»

Поэтическая мастерская CWS

В поисках места для искусства. Расследование

Поэтический марафон CWS

Угол зрения

35 рублей, Иваныч

Без пяти двенадцать

Бейгале

Бог всё видит, бог всё знает

Бублики с маком

Бумеранг

В такси

Воровка

Восьмой этаж

Грех

Димин остров

Дядь Паша

Конец года

Невидимка

Нырок

Он хорошо стрелялся косточками

Папина дочка

У реки не пахло рекой

Женщина-единорог. Пьеса для театра Но

Как покорить гипотетический гроб

Сны и что-то большее

Алфавит для друга

Ринг и где-то рядом

Всё о жанре автофикшн

Совсем скоро в прямой эфир выйдет новая мастерская-интенсив «Все события реальны, имена не изменены: пишем автофикшн». Мастерскую проведут молодые писатели Наталья Калинникова и Арина Бойко.

Наталья Калинникова — писательница, преподаватель creative writing, редактор, филолог, выпускница магистратуры «Литературное мастерство» (НИУ ВШЭ). Публиковалась в сборниках рассказов, журналах, онлайн-изданиях.

Арина Бойко — писательница и драматург. Окончила магистратуру «Литературное мастерство», училась по обмену в George Mason University (США). Рассказы публиковались в сборниках и журналах. Арина ведет телеграм-канал об автофикшн «Go fiction yourself».

В ожидании эфира филолог Марсель Хамитов расспросил мастеров о мире автофикшн и предстоящих занятиях.

Почему именно сейчас мы видим такой бум автофикшн? Как вы думаете, это временная мода или долгосрочный тренд в современной прозе?

На самом деле, бум случился на Западе ещё в 2010-е, теперь эта волна наконец докатилась и до нас — благодаря издательствам, которые заинтересовались зарубежными автофикшн-бестселлерами. Сейчас это, безусловно, тренд, но я бы не хотела рассуждать о нём в понятиях «временное»/«долгосрочное». Автофикшн — уже сложившийся жанр, у него есть свой канон и свой авангард, постоянно появляется что-то новое. Надеюсь, что и российских авторов, работающих в этом жанре, со временем станет больше.

Что необходимо начинающему автору, который хочет попробовать себя на этом поприще?

Читать автофикшн и вообще всё, что содержит эго-документы (автобиографии, дневники, переписку и др.), чтобы понимать, как это делали другие авторы. Рассказывать о себе, на самом деле, не так просто, как кажется. И записаться на наш курс, конечно же — формат интенсива отлично подходит для того, что попробовать, ваше это или нет.

Какую степень историчности/достоверности стоит соблюдать в тексте такого жанра? Или соотношение реального и вымысла не имеет значения?

Безусловно, имеет, но эта степень всегда остается на усмотрение автора. Это большой и спорный вопрос, которому мы посвящаем отдельную дискуссию на наших занятиях. На мой взгляд, главное тут — сюжет: если реальный случай, который вы хотите описать в своём тексте, самодостаточен, то можно обойтись и без вымысла. Известно, что жизнь иногда подкидывает нам сюжеты оригинальнее самого смелого авторского замысла. Но сможете ли вы подобрать такие слова, такие интонации, чтобы не задеть чувства других людей? Вот в чем вопрос.

Как будут устроены занятия в вашей мастерской в CWS?

Так как нам пришлось перенести курс в онлайн, мы полностью переформатировали наши занятия. Они по-прежнему будут состоять из теоретической и практической частей, но устроены так, чтобы участникам и участницам было максимально комфортно усваивать материал, а онлайн взаимодействие не сильно выматывало. Но работы будет много! Мы приготовили нескучные писательские упражнения, домашние задания, тренинги в группах и другие интерактивные форматы.

Автофикшн подразумевает, что в основе сюжета будет лежать реальный опыт. Не получится, что на занятиях вам придется косвенно обсуждать личную жизнь участников?

Все-таки обсуждать текст о событиях из жизни и обсуждать сами события – разные вещи. Последним мы не занимаемся. Конечно, если кто-то из участников или участниц хочет поделиться своей личной историей с группой — мы только за, но важно понимать, что это не групповая психотерапия.

Пять полезных советов для тех, кто хочет научиться писать автофикшн:

- Слушайте сердцем. В случае автофикшн как никогда актуален простой совет: пишите про то, что у вас отзывается. Этот жанр восприимчив к любым темам, кроме равнодушия (впрочем, и это, при желании, можно сделать авторским приемом).

- Помните не только про «авто», но и про «фикшн». Читатели вряд ли полезут в гугл-карты, чтобы проверить, правда ли ваша улица выглядит точно так же, как вы ее описали. Но если ваш текст будет недостоверным с художественной точки зрения (обилие штампов, слабые метафоры, канцелярский язык), они это сразу же заметят.

- Фантазируйте. Иногда события, описанные точь-в-точь как в жизни, как ни странно, выглядят нереальными, надуманными. Добавьте щепотку вымысла — и текст заиграет новыми красками!

- Не бойтесь нарушать правила. Повествование в автофикшн может быть каким угодно: от первого лица или от третьего, в настоящем времени или в прошедшем — а может вообще прекрасно обходиться без времени и лица. Это может поначалу сбивать с толку, если вы привыкли к более консервативному виду письма, а может, наоборот, вдохновлять на эксперименты.

- Имена и фамилии иногда лучше менять. Хотя Крис Краус бы поспорила.

Что почитать: пять лучших книг автофикшн

- Сильвия Плат «Под стеклянным колпаком». «Золотая классика» автофикшн. История начинается как типичный роман взросления: молодая девушка отправляется покорять Нью-Йорк. Она талантлива и умна, но увы — впереди её ждут отнюдь не успех и признание, а возвращение домой и… нечто страшное, удушающее, как стеклянный колпак, из-под которого почти невозможно выбраться. В основе романа — подлинная история Сильвии Плат: стремительная потеря собственной личности и медленное, болезненное возвращение к реальности.

- Айлин Майлз «Инферно». Наверняка вы слышали выражение «проза поэта». Обычно под этим подразумевается нечто милое, но витиеватое, ведь все поэты — мечтатели, и скупая проза не их стихия. Так вот: забудьте всё, что вы про это знали! Потому что Айлин Майлз — пожалуй, один из самых блестящих современных авторов.

- Джанет Уинтерсон «Не только апельсины». Джанет Уинтерсон — пионерка английской квир- и лгбт-прозы (сейчас уже, правда, бабушка — этот роман вышел в 1985 году, а у нас его перевели только в 2019). Страшно трогательная история про девочку, которая жила в страшных бытовых условиях у страшно правильных людей. Хэппи энд прилагается.

- Крис Краус I Love Dick Любить до безумия, яростно добиваться своего, забрасывая объект страсти откровенными посланиями — привилегия белых цисгендерных мужчин? «Как бы не так», — говорит Крис Краус и создаёт роман на основе своих писем к арт-критику Дику, интеллектуалу, в которого когда-то была влюблена без памяти. Выстоять под этим напором будет сложно даже читателю.

- Наталия Мещанинова «Рассказы». Современные российские авторы всё чаще высказываются на тему домашнего насилия. Наталия Мещанинова была одной из первых, кто посвятил этой важной теме целую книгу. Она совсем небольшая, 128 страниц, ее можно прочитать буквально за пару часов. Но эта пара часов подарит вам такой эмоциональный всплеск, что вы уже больше никогда не забудете ни главную героиню, ни её страшную тайну.

Больше интересных книг — в авторских подборках зарубежных автофикшн и российских изданий.

Диктат идеи, или Роман без идеи как лодка без весел

Представляем фрагмент книги «Как написать гениальный роман» Джеймса Н. Фрэя в переводе Н. А. Буля. Третья глава.

Что такое идея?

Идею художественного произведения можно сравнить:

- с любовью в браке,

- с чудом, благодаря которому фокусник извлекает из шляпы кролика,

- с арматурой в бетонном блоке,

- с формулой Е = mс2 в теории относительности.

Кроме того, идея — это:

- причина, по которой вы пишете,

- точка зрения, которую вам надо отстоять,

- смысл вашего романа,

- центр, ядро, сердце, душа произведения.

Все еще не поняли? Читайте дальше.

Способы достижения органического единства

Мэри Бэчард Орвис в работе «Искусство создания художественного произведения» (1948) утверждает следующее:

«Любой хороший роман имеет форму. Какую именно — нет абсолютно никакой разницы. Вне всякого сомнения, главная ценность художественного произведения — отобразить модель жизненных обстоятельств, внести в них смысл. Жизнь несет разочарования, она нелогична, безумна, чаще всего бессмысленна; она полна ненужных страданий, боли, трагедии. Вместе с тем человек, будучи созданием идеалистичным и рационалистичным, стремится к строгости, порядку и реализации своих потенциальных возможностей. В поисках ответов на загадки, которые задает ему жизнь, он может прибегнуть к философии, религии, поэзии или художественной литературе. Если он обращается к художественной литературе, ему требуется некая модель, система…».

Аристотель ясно видел необходимость создания системы в художественной литературе. В «Поэтике» он объясняет, что «единство действия» в произведении «должно объединять начало, середину и конец… в органическое единство с героем». Люди со времен Аристотеля ищут универсальный принцип, позволяющий реализовать подобное единство. Этот принцип можно использовать для того, чтобы определить, какие повествовательные элементы, события, персонажи, повороты сюжета являются частью органического единства произведения, а какие — нет.

В «Искусстве трагедии» Густав Фрейтаг пытается сформулировать принцип общего органического единства. После рассказа в напыщенном стиле о том, как элементы повествования «сочетаются в душе поэта», Фрейтаг объясняет, как эти элементы формируются и изменяются:

«Изменение происходит таким образом, что главный элемент, который, благодаря красоте, волнующему или пугающему содержанию, читатель принял близко к сердцу, отделяется от других элементов, случайно идущих с ним в связке. Главный элемент силами причины и действия объединяется с дополнительными, единичными элементами. В результате объединения формируется новый элемент — идея драмы. Она является тем центром, от которого, подобно лучам, расходятся вторичные, независимые элементы. Сила действия этого механизма сродни процессу кристаллизации…».

Взгляд Фрейтага на идею драмы — хорошая попытка описать принцип, охватывающий единство действия. Моисей Малевинский в «Науке о драматургии» возражает на спорное положение Фрейтага о том, что объединяющий принцип можно назвать «идеей». Малевинский пишет: «В основе пьесы лежат человеческие эмоции, именно они дают толчок действию…».

Уильям Фостер-Харрис в широко известной работе «Основные формулы художественного произведения» (1944) высказывает еще одно мнение. Он полагает, что объединяющий принцип «выражается формулами из сферы духовного», т. е. например: Гордость + Любовь = Счастъе. Многим начинающим авторам такие формулы очень пригодились.

Возможно, наиболее четкое определение объединяющего принципа было впервые дано Прайсом в работе «Анализ структуры пьесы и драматического принципа» (1908). Он предложил назвать объединяющий принцип «суждением», которое определил как «короткое логичное утверждение (силлогизм), доказываемое на протяжении всего действия пьесы».

Лайос Эгри называет силлогизм «посылкой» или «замыслом». Он утверждает, что силлогизм в художественном произведении — то же самое, что «тема, ключевая идея, центральная идея, цель, движущая сила, план или сюжет». Эгри предпочитает термин «идея», поскольку он «включает в себя значение всех остальных слов, а возможности его неправильного толкования сведены к минимуму».

Эгри писал о пьесе, но его концепция не менее справедлива, если вы хотите написать потрясающий роман.

Охарактеризуем идею

Допустим, вы сказали: «Собаки лучше кошек». Как вы это собираетесь доказать? Вы можете привести следующие аргументы: собаки привязчивей, добрее, милее, легче поддаются дрессировке и т. д. Вы расскажете все хорошее, что знаете про собак, и все плохое, что знаете про кошек. Если вспомните что- нибудь хорошее про кошек, вы этого не скажете, поскольку не хотите противоречить сами себе. Также и с идеей, требующей доказательства. Идея — это вывод, путь к которому прокладывается с помощью доводов. Каждый стоящий, хороший довод оказывает значительное влияние на убедительность вывода.

Если вы пишете документальную книгу, посвященную некоему спорному вопросу, вы формируете обычную цепочку доводов. По сути дела, вся ваша книга будет состоять из доводов. Вам придется доказать некую идею, эта идея и будет выводом. Допустим, вы пишете документальную книгу, в которой проводите мысль, что сливки общества всегда уходят от правосудия. Естественно, вы не станете приводить список богачей, оказавшихся за решет кой, поскольку это будет противоречить идее книги. Вместо этого вы поведаете читателям о сотнях богачей, которые, бежав от правосудия в Бразилию, швыряют направо и налево деньгами, нажитыми нечестным путем.

Как правило, достаточно одного взгляда на документальную книгу, чтобы понять, о чем она, ухватить ее основную идею. Книга, озаглавленная «Роберт Ли, герой Конфедерации», повествует о генерале Ли и гражданской войне. В ней вы не найдете ни слова о цветах, растущих на горных склонах Тибета. В книге о защите живой природы не будет приложения с правилами игры в покер. Идея вынуждает строго придерживаться темы.

В документальной литературе идея является «универсальной» истиной: «война — это плохо», «использование пестицидов оправдано», «Миллард Филлмор был отличным президентом». Истина «универсальна», потому что всегда и везде ее можно доказать так, как сделал это автор книги. Если доводы звучат убедительно, читатель начинает верить им. Он будет считать, что обрел истину, даже если кто-то другой попытается доказать обратное. В качестве доводов автор приводит факты и доказательства, которые можно проверить или оспорить в «реальном» мире. Идею в художественном произведении невозможно проверить или оспорить в «реальном мире». Причина в том, что данная идея — плод фантазии, а не универсальная истина. В романе идея справедлива применительно только к конкретной ситуации.

Например, вы хотите доказать в романе, что «добрачный секс приводит к беде». У вас два персонажа, Сэм и Мэри. Они занимались сексом до брака. В результате на них обрушиваются несчастья. Сэм, угнетенный чувством вины, начинает пить. Его выгоняют с работы, он становится бродягой. Семья считает, что Мэри утратила целомудрие, и отворачивается от нее. Ее бросает Сэм. В итоге она кончает жизнь самоубийством. Вы отстояли идею своего романа. Однако это произошло не в «реальном» мире, а в вымышленном. «Добрачный секс приводит к беде». Эта истина не является абсолютной: для других она ложная, но только не для Сэма и Мэри.

Допустим, идея вашего следующего романа: «добрачный секс ведет к счастью». Тракторист Гарри и доярка Бетти порезвились за сараем. Их скучная жизнь чудесным образом преображается. Связь дает им силы уехать с фермы и начать новую жизнь в городе. Утверждение «добрачный секс ведет к счастью» справедливо не для каждой пары, оно не является универсальной истиной, но оно справедливо для Гарри и Бетти, живущих в мире, созданном вами.

Идея произведения — это констатация того, что произойдет с героями в результате ключевого конфликта.

Подумайте над следующими примерами.

- В «Крестном отце» главный герой любит и уважает семью и поневоле становится мафиозным доном. «Верность семье приводит к преступлениям» — идея романа, блестяще доказанная Пьюзо.

- В повести «Старик и море» Хемингуэй доказывает идею: «мужество приносит спасение». В случае со старым рыбаком это справедливо.

- Диккенс в «Рождественской песне в прозе» показывает, как старый скряга, столкнувшись с духами Рождества и осознав свои грехи, превращается в добряка. Идея: «принудительный самоанализ ведет к щедрости».

- Ле Карре в романе «Шпион, который пришел с холода» показывает, как может пасть духом даже лучший из разведчиков, осознав двуличность правительства, на которое работает. Идея: «осознание ведет к самоубийству».

- Идея Кизи в романе «Пролетая над гнездом кукушки» заключается в том, что «даже самая мощная и безжалостная машина психиатрической лечебницы не в силах сломить человеческий дух».

- «Лолита» Набокова доказывает, что «великая любовь приводит к смерти». Справедливо в случае с Гумбертом Гумбертом.

И что, в каждом драматическом произведении есть идея? Да. Одна- единственная? Да. Ехать на двух велосипедах сразу невозможно. Так же невозможно отстаивать в романе две идеи одновременно. Что бы получилось, если Диккенс в «Рождественской песне в прозе» помимо идеи «принудительный самоанализ ведет к щедрости» стал бы доказывать, что «за преступлением следует воздаяние»? Ему бы пришлось сделать Скруджа плутом и обманщиком, а потом по сюжету наказать его. Вряд ли у Диккенса получилось бы что-нибудь стоящее. Представим, что Кизи вдруг решил доказать, что «любовь побеждает все», помимо того что «даже самая мощная и безжалостная машина психиатрической лечебницы не в силах сломить человеческий дух». Во что бы тогда превратился роман? Правильно, в дурдом. Совершенно очевидно, нельзя вводить в художественное произведение две идеи сразу.

Как только вы осознаете сущность идеи, сразу станет ясно, почему в художественном произведении она может быть только одна. Идея — это вывод из довода. И в документальной, и в художественной литературе закон один: из одного довода может последовать только один вывод. Допустим, погибает персонаж. Как он погиб? Убит при попытке ограбления банка. Банк он грабил, потому что были нужны деньги. А деньги были нужны, чтобы уехать с девушкой, в которую он до безумия влюблен. Итак, из-за своей любви он принимает смерть. Вот вам идея романа: «безумная любовь ведет к смерти».

Если начало и конец произведения не имеют между собой причинно- следственной связи, значит, произведение не является драматическим. Аристотель говорил: «Побочные сюжеты и эпизоды — самые сложные. Побочный сюжет — это несущественный или маловероятный тип сюжета». Иначе говоря, это сюжет, выпадающий из цепочки причинно-следственной связи. Без этой связи последовательность событий в произведении никогда не приведет к кульминации. Таким образом, по определению, в произведении возможна только одна идея, поскольку возможна только одна кульминация. В кульминационный момент разрешается ключевой конфликт произведения. Другими словами — выводится окончательное доказательство идеи произведения.

Без всякого сомнения, в произведении может быть несколько сюжетов.

«Старик и море» — повесть с одной сюжетной линией. То же самое можно сказать и про «Госпожу Бовари». К этому же типу относится и роман «Пролетая над гнездом кукушки». А в романе Ирвина Шоу «Богач, бедняк» мы наблюдаем много сюжетных линий. Но эти сюжетные линии замыкаются друг на друге, поскольку в них описываются события, происходящие с членами семьи Джордах. Роман структурирован, но сам по себе идеи не имеет. Зато она присутствует в каждой сюжетной линии. Роман состоит из отдельных рассказов, побочных сюжетных линий, которые вплетены в основную канву произведения. Каждый из рассказов несет в себе отдельную идею.

Какие идеи сработают?

В первой главе мы обсуждали детективный роман. Его главный герой — Бойер Беннингтон Митчел, который решил доказать себе, что ничем не хуже отца. Бойер расследует преступление. Жена убила мужа. Мужа она убила за то, что он торговал наркотиками. Она не хотела, чтобы правда вышла наружу и ее семья была опозорена. В чем идея романа? Может быть, «тайное всегда становится явным»?

Ну, как? Убийца в итоге попадает в руки правосудия, так? Значит, тайное становится явным. Удачная у нас идея? Не особенно. Все слишком просто. Такая идея подойдет к любому детективному роману. Идея не только должна быть неразрывно связана с произведением, ей еще требуется своеобразие. В нашем случае женщина совершает преступление, чтобы спастись от позора. Однако она попадает в руки правосудия. Она опозорена. Отсюда идея: «желание избежать позора навлекает беду и позор на человека и тех, кого он пытается уберечь».

В нашем романе стремление женщины сохранить положение в обществе принимает форму страстного желания. Оно приводит к убийству. Итак, идею можно выразить более сжато: «страстное желание сохранить положение в обществе ведет к позору».

Взгляните на список нескольких идей. Они сформулированы в чрезмерно общем виде, поэтому бесполезны.

- Незнакомцам лучше не доверять.

- Бедность — это плохо.

- На войне убивают.

- Жить хорошо.

- Жизнь заканчивается смертью.

- Жизнь коротка.

- А вот как можно вдохнуть жизнь в идеи, приведенные выше:

- Доверие (к незнакомцам) приводит к разочарованию.

- Чрезмерная жадность (истоки которой кроются в детстве, проведенном в бедности) приводит к отчуждению.

- Война ожесточает даже благородных людей.

- Любовь приносит счастье.

- В идею «жизнь заканчивается смертью» жизнь не вдохнешь. Это просто констатация факта, что все живое смертно.

- Идею «жизнь коротка» тоже не удастся оживить. Подобное утверждение может послужить моралью произведения, но никак не идеей.

Рождение идеи

Прообраз идеи может быть любым. Чувство. Образ. Смутные воспоминания о том, как у вас билось сердце, когда вы танцевали на выпускном балу в школе. Человек, которого вы мельком видели в автобусе. Ваш старый дядя Вильмонт, который любил закладывать за воротник. Можно задаться вопросом: «А что, если вдруг?..» А что, если вдруг президентом станет марсианин? Что будет, если вдруг нищенка найдет миллион долларов? Что, если вдруг знаменитого пловца разобьет паралич? Прообраз идеи — расплывчатое чувство. Вам начинает казаться, что та или иная концепция, образ или персонаж может стать основой будущего сюжета. Хотите написать роман? Возьмите тот прообраз идеи, что вам больше по сердцу. Скажем, дядя Вильмонт. Первый шаг сделан. Теперь вы берете ручку и бумагу и пускаетесь на поиски сюжета.

Уильям Нотт в «Искусстве беллетристики» советует начинать не с идеи (которую он называет темой), а с персонажей, «которые так и просятся на лист бумаги. Эти персонажи должны волновать вас, умолять поведать читателям их историю».

Итак, вы начинаете с дяди Вильмонта, хотя еще толком и не знаете, что вы хотите о нем рассказать. Вы понятия не имеете, как он поведет себя в произведении. Вы уверены в одном: дядя Вильмонт — человек интересный. Он коллекционирует жуков. Он курит пахучий табак. Травит смешные анекдоты. Громко ругается с женой. Он старый социалист, и его убеждения непоколебимы. Как вам использовать этот персонаж в романе? У вас уже сформировался яркий образ дяди Вильмонта, но как вы ни стараетесь — сюжета все нет. Вы застряли. Ну где же сюжет? С дядей Вильмонтом должно что-нибудь приключиться. Вы ищете дилемму. Чтобы поджечь лес — нужна спичка. Чтобы оживить персонаж — нужен конфликт.

В дяде Вильмонте вас всегда особенно поражала одна черта — жадность. Может, к нему зайдет жулик и предложит купить болото во Флориде? Что н это скажет дядя? Наверно, согласится. Дядя Вильмонт жадный. Вы решаете набросать в общих чертах, что может случиться с дядей Вильмонтом. Целиком идеи пока нет, есть только ее начало: «жадность приводит к…».

Следующий шаг: прикиньте, что произойдет в конце. Вам хочется, чтобы дядя Вильмонт получил урок, но будет ли тогда рассказ выглядеть правдиво?

Дядя Вильмонт всегда был жадным. Он никогда не платит. Значит, дяде Вильмонту каким-то образом удастся найти преимущества в сложившейся ситуации. В конце концов он победит. Что он обретает? Богатство? Духовные качества? Любовь? В рассказе должна быть изюминка. Допустим, его все-таки обманули. Он устраивает шумиху. Его фотографию публикуют в газете. Журнал

«Тайм» пишет о нем статью. Дядя потрясающе дает интервью. Донахью приглашает его в прямой эфир. На дядю смотрит вся страна. Жадность толкала его вперед, он обрел славу. Идея готова: «жадность приводит к славе».

Не существует специальной формулы, используя которую можно создать идею произведения. Вам просто сначала нужно придумать персонаж или ситуацию, потом поставить персонаж перед дилеммой и представить, что может произойти дальше. Дайте волю воображению. Количество вариантов бесконечно.

Ладно, один рассказ закончен, возьмемся за другой. Допустим, вам нравится сюжет о выпускном бале и девушке, которую вы едва не пригласили на танец.

Что можно сделать с этим сюжетом? Представим, что персонаж произведения — умный, но очень застенчивый парень, который влюбился в девушку, не перемолвившись с ней ни единым словом. Его дилемма — безответная любовь. Его зовут Отто, ее Шейла. Ему известно одно: она только что переехала к ним в город, и ее отец — миллионер. Когда Отто видит Шейлу, его парализует страх. Он не смеет подойти к ней. Идея готова? Еще нет. Воз можно, она будет звучать так: «великая любовь ведет к…». Впрочем, мы еще не уверены.

Вы дали волю своему воображению, и вот что получилось: летом Отто проходит мимо дома Шейлы и видит, как она загорает, купается в бассейне и т. д. У него перехватывает дыхание, запотевают очки. Он хочет подойти к ограде, чтобы поближе взглянуть на нее, но ноги вдруг становятся ватными. Наконец, он набирается мужества и звонит ей по телефону. Да, она его вроде помнит. Да, она согласна прийти на свидание. Они начинают встречаться. Он так в нее влюблен, что, когда они вместе, заикается. Поначалу он ей интересен, ее привлекает его ум, но вскоре Отто становится ей скучен. Он не прикольный, а Шейла прикольная. Она увиливает от свиданий. Он впадает в отчаяние, замыкается в себе, думает о самоубийстве.

Если Отто сведет счеты с жизнью, то идея рассказа: «великая любовь ведет к самоубийству».

Если он обретет счастье с другой девушкой: «безответная любовь приводит к другой любви».

Если он с головой погрузится в работу: «безответная любовь превращает в трудоголика».

Три столпа идеи

Специальной формулы, позволяющей создать идею произведения, не существует. Однако, по Эгри, каждая идея должна включать в себя персонаж, который через конфликт приходит к результату. Трус отправляется на войну и становится героем. Герой вступает в бой и оказывается трусом. У Самсона отрезают волосы, и он утрачивает силу, но потом вновь ее обретает. Формулируя идею, помните о трех ее столпах: персонаже, конфликте и результате. Драматическое произведение рассказывает о том, как меняется герой, переживая кризис. В идее сжато изложена суть подобной трансформации.

«Можно ли брать идею, которой кто-нибудь уже воспользовался?» — спросите вы. Конечно, делайте это с чистой совестью. В романах Флобера «Госпожа Бовари» и Льва Толстого «Анна Каренина» идея одна: «запретная любовь ведет к смерти». То же самое с менее известными романами, имевшими спрос на рынке. Сколько раз уже обращались к сюжету Самсона и Далилы? Десятки. А сколько раз писали про простую, но достойную девушку, которая в итоге выходит замуж за прекрасного принца? Таких произведений уже миллион и еще миллион напишут. Поэтому, если надо — воруйте идеи. Любой американский писатель может написать роман с идеей: «страсть к деньгам приводит к богатству», но каждый будет отстаивать эту идею по-своему.

Идея и селекция

Селекция — отбор того, что войдет в роман, а что нет — важная часть работы писателя. Если автор выкинул из романа все персонажи, сцены и диалоги, без которых роман может обойтись, значит, он провел хорошую селекцию. Если автор провел хорошую селекцию, его роман назовут «сжатым», если плохую — «раздутым». Помочь вам сможет идея. Чтобы показать, как в селекции может помочь идея, возьмем для начала документальную книгу. Допустим, вы хотите написать книгу о Гарри Трумэне и назвать ее «Времена Трумэна». В произведении вы собираетесь осветить следующие темы:

- Как Трумэн ухаживал за Бесс, своей будущей женой.

- Как Трумэн делал карьеру галантерейщика.

- Любимые рецепты Бесс Трумэн.

- Критика доктрины Трумэна.

- Ретроспективный рассказ о годах, проведенных Трумэном в отставке.

Итак, что из вышеперечисленного нужно включить в документальное произведение? Ответить вы пока не можете, ведь книга, озаглавленная «Времена Трумэна», может как включать все пункты, так и не включать ни одного из них. От чего зависит выбор? От идеи, которую вы хотите высказать или доказать. Если хотите написать биографию, сделав упор на личности Трумэна, было бы логичным включить в книгу любимые рецепты Бесс. Если ваша книга посвящена анализу политики Трумэна, то о рецептах лучше не упоминать. Критика доктрины Трумэна смотрится уместно, если вы пишете о его политической карьере, но не о личной жизни. Селекция, отбор необходимого определяется идеей произведения.

В художественном произведении автор точно так же проводит селекцию исходя из идеи. Допустим, вы хотите написать рассказ, отстаивающий идею:

«любовь ведет к одиночеству».

Вашего героя зовут Генри Песибль. Он работает в одиночестве на маяке, установленном на одной из скал Фараллоновых островов, в двадцати милях от Сан- Франциско. Он любит мир и покой, кормит золотую рыбку, в свободное время гуляет по острову.

Он берет двухнедельный отпуск и едет в Северную Калифорнию полюбоваться на деревья. Там он знакомится с Джулией, героиней вашего рассказа. Они влюбляются друг в друга. После головокружительного романа они играют свадьбу и переезжают к Генри на остров.

Генри всегда был доволен жизнью, теперь же он просто счастлив. Джулии нравится на острове, она сажает цветы, обустраивает маленький домик, в котором они живут, гуляет с Генри по острову, помогает ему протирать фонарь маяка.

Неожиданно Генри получает страшную новость. Его старая мама тяжело больна. Он мчится во Флориду, а за маяком оставляет присматривать Джулию. Мать умирает, и через пару дней Генри возвращается на остров. Прошло несколько недель, Генри справился с горем, и они живут с Джулией так же счастливо, как и раньше.

Приходит ноябрь, время штормов и туманов. Дождь льет каждый день. Джулия становится раздражительной. Она начинает ненавидеть остров. Град уничтожает садик. Ей холодно в домике, она хочет поехать туда, где тепло и много солнца. Она умоляет Генри переехать. Он соглашается, они переезжают в Аризону.

В Аризоне Генри становится водителем автобуса, но недоволен новой работой. Вообще ему кажется, что в Аризоне слишком жарко, сухо, солнечно. Несмотря на то что они живут в маленьком городишке, Гарри считает, что он слишком многолюден. Он хочет вернуться на остров и жить в одиночестве. Он звонят прежнему начальнику и узнает, что должность смотрителя маяка все еще вакантна.

Теперь уже Генри умоляет Джулию вернуться на остров. Он тоскует по старому маяку, запаху моря, шуму волн. Может, Джулия попробует обосноваться на острове еще раз? Он утеплит домик, купит видеомагнитофон, они заведут кошку, чтобы Джулии было не так скучно и т. д.

Они возвращаются, и Джулия вскоре понимает, что на острове жить не может. Она ненавидит остров пуще прежнего и однажды ночью уезжает с острова на катере, оставив Генри запуску с просьбой не пытаться ее найти.

Генри и не пытается. Он знает, что никогда не уедет с острова и что Джулия никогда не сможет полюбить остров так сильно, как он.

Он остается на острове, но уединение, о котором он так мечтал, обращается муками одиночества. Идея доказана: «любовь ведет к одиночеству».

Допустим, вы удовлетворены — в вашем рассказе есть идея. Но просто доказать идею недостаточно. Ее нужно доказать экономно.

Аристотель пишет:

«Части событий должны быть соединены таким образом, чтобы при перестановке или пропуске какой-нибудь части изменялось и потрясалось целое. Ведь то, что своим присутствием или отсутствием ничего не объясняет, не составляет ни какой части целого».

Другими словами, если некая часть повествования не играет роли в доказательстве идеи, эту часть можно спокойно выкинуть. В изложенном выше сюжете поездка Генри во Флориду не влияет на дальнейшее развитие сюжета. Идею «любовь ведет к одиночеству» можно легко доказать, даже исключив из сюжета поездку Генри. Сцена, когда Генри стоит у постели умирающей матери, может стать самой сильной в произведении. Однако эта сцена не имеет никакого отношения к доказательству идеи. Значит, ее надо выкинуть. Даже не пытайтесь спорить.

Эгри называет идею произведения «тираном». Как только сформулирована идея, каждая сцена, реплика, предложение, слово должны вносить вклад в ее доказательство. «А исключения есть?» — спросите вы. Правила создания драматического произведения уместнее назвать принципами. Принципы можно нарушить, если это под силу автору. Так поступил Мелвилл, создав «Моби Дика» — роман, повествующий отнюдь не только о китобойном промысле. Хотите нарушить правила — попробуйте, но помните, вы действуете на свой страх и риск.

На каждую удачу в этом деле приходится тысяча провалов.

Какая идея в этой главе? «В каждом драматическом произведении есть только одна-единственная идея».

Творчество на уровне подсознания

Вы не поверите, но некоторые литературоведы не признают концепции идеи. Так, Кеннет Макгован в работе «Драматургия для начинающих» (1951) излагает теорию Эгри об идее, при этом добавляя: «Я полагаю, что этот поиск [идеи] — всего лишь маленькое упражнение, итогом которого станет банальность весь смысл заключается в том, что хорошая пьеса должна иметь мораль». Макгован пришел к такому выводу, основываясь на произведениях многих авторов, написавших вагоны романов, не зная о необходимости наличия в произведении идеи. Такие авторы пишут романы, опираясь на интуицию. У большинства из них она очень хорошо развита.

Джина Оуэн в работе «Профессиональный подход к созданию художественного произведения» (1974) рассказывает о том, как писала, основываясь на интуиции. Она, как и многие писатели, парящие на крыльях вдохновения, «почтительно выслушивала любого, кто рассуждал о персонажах, диалогах или точках зрения, высказанных в художественных произведениях, мысленно преклоняясь перед одним только упоминанием о том, как строить сюжет». Однако когда речь заходила об идее (которую она называет «темой»), она «тут же меняла разговор, т. к. считала, что речь идет о чем-то несущественном».

Однажды Оуэн собиралась писать роман и пришла в издательство с четким планом, продуманным сюжетом и «впечатляющим досье» на главных персонажей.

Издатель вдруг спросил об идее. Она была озадачена вопросом и призналась, что об идее романа не задумывалась.

Тогда издатель заявил, что ему не о чем с ней говорить. Оуэн вернулась домой потрясенной и долго думала над состоявшимся разговором. Она внимательно изучила каждый из своих романов, пытаясь найти в них идеи, и пришла к потрясающему выводу. Подавляющее большинство романов, которые не удалось продать издательствам, не имели идеи. Зато во всех романах, имевших успех, идея присутствовала!

«С той поры, — пишет Оуэн, — я получила море чеков за рассказы, повести и романы. Не извлеки я тогда урок, все эти произведения никогда не увидели бы свет».

Как же Оуэн, сама того не ведая, писала рассказы и романы, содержащие идеи? Она талантлива и творила интуитивно. Интуитивно она создавала правильные персонажи, между которыми вспыхивали правильные конфликты, приводившие к правильной кульминации.

Оуэн утверждает, что очень многие писатели не видят никакого смысла в поиске идеи произведения. Авторы спрашивают: «Если можно написать потрясающий рассказ, не зная его идею, то зачем вообще о ней задумываться?» Некоторые даже считают работу над идеей не только пустой тратой времени, но и вредной для произведения. Один человек сказал мне: «Слушай, а что, если автор, не прибегая к понятию идеи, может создать яркие персонажи, конфликт и все остальные элементы хорошего романа? Я уверяю, — высокопарно заявил он, — все твои наставления о необходимости идеи такому автору только навредят. Он начнет думать, что раз в романе нет четкой идеи, он упустил что- то крайне важное. В итоге он начнет кромсать и править и без того хороший роман!»

Вот ответ на это обвинение: если персонажи вступают в конфликт, ведущий к кульминации, значит, в романе есть идея. Ее наличие неизбежно, даже если автор не отдает себе отчета в ее существовании.

Если вы знаете идею своего произведения, вы просто еще раз убеждаетесь, что интуиция вас не подвела. Слово «идея», по мысли Эгри, воплощает сентенцию: «персонажи вступают в конфликт, ведущий к кульминации». Все драматические произведения были написаны по схеме: персонажи вступают в конфликт, ведущий к кульминации. Исключений нет.

Если сравнить произведение с домом, то персонажи — это кирпичи, конфликт — строительный раствор, идея — форма. За всем этим следует каркас дома — сюжет.

Перевод Н. А. Буля

Издательский дом «Амфора», СПб, 2005

На основе реальных событий: почему романисты перестали сочинять?

Карл Уве Кнаусгор, Рейчел Каск, Шейла Хети, Эдвард Сент-Обин — все эти авторы используют в своих произведениях истории из собственной жизни. Газета The Guardian задается вопросом: означает ли всплеск популярности жанра автофикшн то, что традиционному роману пришел конец. Представляем перевод статьи Алекс Кларк.

«Тем утром до белого населения страны наконец-то дошло, что их президент — сторонник теории превосходства белой расы, хотя он и прежде неоднократно высказывался в подобном ключе. В The Guardian опубликовали коллаж с изображением Белого дома с колпаком ку-клукс-клана на крыше. Почему люди так удивились именно сейчас? Разве раньше никто не слушал?.. Пускай люди были не совсем в себе, это не значит, что они ошибались. Странным образом разрушилась связь между поступком и следствиями. Вещи по-прежнему происходили, однако в столь бессмысленном и хаотичном порядке, что восстановить истину представлялось невозможным, — частности прятались из виду, будь они причиной или результатом, а пробелы заполнялись недостоверными сведениями, вздором и ложью».

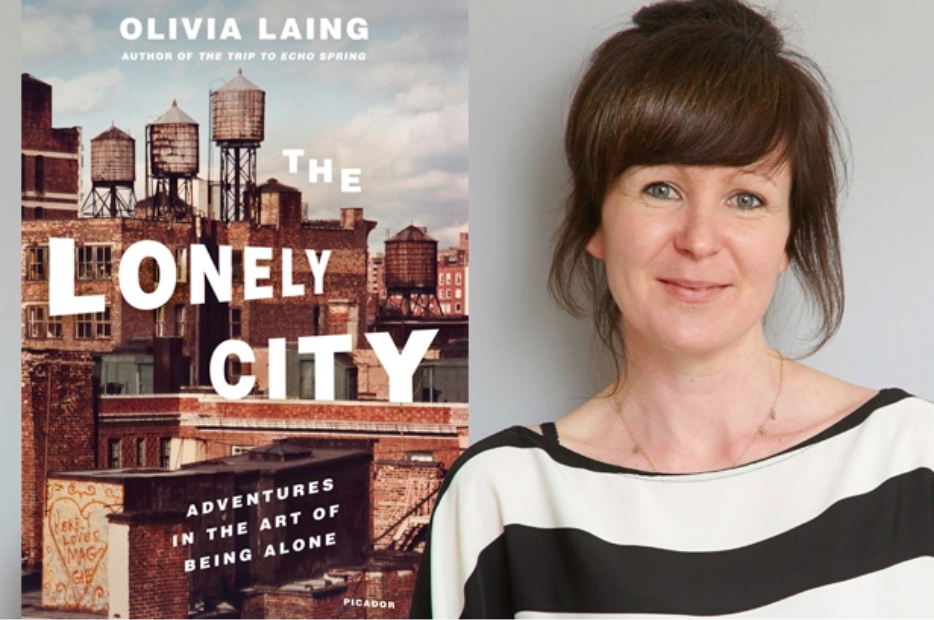

Так рассуждает Кэти, героиня романа Оливии Лэнг «Крудо». Да, именно романа, а не публицистического эссе или статьи, как можно было бы заключить из отрывка. Кто такая Кэти? Отчасти сама Оливия Лэнг, автор документальных книг «Одинокий город: упражнения в искусстве одиночества» и «Путешествие в Эхо-Спринг: о писателях и пьянстве», которая летом 2017 года наблюдает за окружающим миром и одновременно готовится к свадьбе. И в то же время это Кэти Акер, ныне покойная американская романистка, нахальным образом подмешанная Оливией Лэнг к собственному прототипу из современности. В героине романа «Крудо» объединены черты домиллениаловской иконы американской контркультуры и женщины из XXI века, стоящей на пороге серьезных жизненных изменений. Действие романа разыгрывается то в Италии во время роскошного отпуска, то переносится в Корею; перескакивает с пожара в Гренфелльской башне на уход в отставку Стива Бэннона, старшего советника президента Трампа, и затем переходит к священнику, читающему проповедь на итальянском, «в которой часто упоминается WhatsApp».

Неожиданно подобный «автофикшн» — фикционализированная биография, избавленная от элементов вроде сюжета и развития персонажа, присущих традиционному роману, — распространяется повсеместно. С тяжелым стуком обрушивается на письменный стол вместе с увесистым томом Карла Уве Кнаусгора под названием «Моя борьба»; укладывается рядом вместе с томами полегче, когда Рейчел Каск заканчивает элегантную трилогию «Почет», в которой романистка по имени Фэй путешествует по Европе, впитывая истории знакомых и незнакомцев; продолжается в «Материнстве» канадской писательницы Шейлы Хети, задающейся вопросами, что означает тот или иной выбор: иметь детей или нет. «История насилия» Эдуарда Луи, «Основано на реальных событиях» Дельфин де Виган, «Break.up» Джоанны Уолш, «I love Dick» Крис Краус, серия книг о Патрике Мелроузе Эдуарда Сент-Обина — в этих книгах факты авторской биографии не просто используются в качестве вдохновения, они усложняют наш опыт истории и субъективности, отыскивая новый способ описания реальности во времена, когда, по словам Кэти из романа «Крудо», «тяжело говорить о правде», и, возможно, еще тяжелее о ней писать.

При постоянном присутствии в социальных медиа, когда самопрезентация в Фейсбуке, Инстаграм и Твиттере значит так много, автофикшн предлагает альтернативный экспериментальный нарратив о самом себе. Жанр является попыткой изменить и переориентировать литературную форму, его популярность говорит в пользу идеи о том, что писатель обязан разрушить границы между фикшном, мемуарами, историей, поэзией, визуальным искусством и перформансом, дабы уловить опыт XXI века. Так, в «Почете» покупка краски для стен в сетевом магазине сопоставляется с нацистским маршем в Шарлотсвилле, пулеметным обстрелом кораблей с беженцами в Средиземном море и Хиросимой; повседневность смешивается с насилием, сопутствующим ей повсюду, а также с травматичной «большой историей».

«L’autofiction, c’est comme le rêve; un rêve n’est pas la vie, un livre n’est pas la vie» («Автофикшн похож на сон; сон не является жизнью, книга не является жизнью», фр.). Серж Дубровский, французский писатель и теоретик, чей роман «Сын», написанный в 1977-м, получил широкое признание как первый роман в жанре автофикшн, предлагает не определение, но уточнение: автофикшн похож на сон; сон не является жизнью, книга не является жизнью. Однако какого рода этот сон?

Эдмунд Уайт, написавший и автобиографию, и романы на основе реальных событий, проводит черту между двумя формами. «Я вижу четкое различие между автофикшном и автобиографией, — говорил он в интервью журналу Asymptote. — Я только что закончил третью автобиографию, первые две книги которой называются «Мои жизни» и «Городской мальчик». Я стараюсь быть правдивым и точным. Я верю в истину и считаю полным бредом утверждать, что все на свете есть фикшн или выдумка. Все это глупости. Большинство людей понимают, что правда — нечто вроде горизонта, к которому нужно стремиться. Возможно, ты никогда не доберешься до назначения, но, по крайней мере, двигаешься в нужном направлении».

Напротив, свобода переставлять и выпускать из повествования события, создавать героев из набора черт, предоставляемая писателям в жанре фикшн, парадоксальным образом помогает освободиться от необходимости привирать, сочиняя вещи. Многие авторы занимают подобную позицию, она ни в коей мере не противоречит анализу, рассматривающему вопрос под несколько другим углом. Так, автор коротких рассказов Лусия Берлин рассказывала в интервью The New Yorker: «Должен произойти сдвиг реальности. Я говорю о трансформации, а не об искажении. Тогда история станет правдивой не только для автора, но и для читателя. В любом стоящем произведении не отождествление с ситуацией, но именно признание истинности, — вот что захватывает больше всего».

Идея подобной трансформации, возможно, неприятно потрясет знакомых с увесистой «Моей борьбой», где ни одна деталь не признана слишком мелкой, чтобы ею пренебречь («Я пошел в кухню, вынул из холодильника пластиковый контейнер с мясным соусом, затем спагетти, разделил по двум тарелкам и поставил первую разогреваться в микроволновку»…). И все же в данном случае обыденность — это манифест. Кнаусгор словно спрашивает: заскучали? А каково мне приходится? Я живу этой жизнью и пишу о ней.

Где теперь место вымысла? Похоже, раздумья о его значении и ценности занимают многих авторов из легиона пишущих в жанре автофикшн и стремящихся выявить иерархию и лицемерие, навязываемые писателям. Начинающим авторам сперва долго рассказывали о том, что писать следует только о том, что знаешь, а затем критиковали за недостаток воображения. Другими словами, дай голос собственному я, однако не скатывайся в нарциссизм; сочиняй, а то мы решим, что ты не умеешь, и говори правду, а то мы скажем, что ты лжешь.

Многие формы письма сочетают скрытность с откровением. В общественном дискурсе взращивается предпочтение к перформативности — в политике, социальной жизни, даже в дружбе идея о важности того, что именно человек утаивает, а что показывает, становится все более актуальной и убедительной. Однако эффект получается разный. К примеру, пишущие женщины или темнокожие авторы часто изумляются тому, что публика и критики уверены, будто их творчество должно быть непременно основано на реальности, на собственной жизни. Это приводит к поиску «правды» в воображаемом мире их произведений и тем самым к преуменьшению их значения.

Истории о жизни и о семьях становятся «местными». Аминатта Форма пишет роман, действие которого разворачивается в Хорватии, и обнаруживает его в «Африканском отделе» книжного. Букеровский лауреат Марлон Джеймс говорит об ограничениях, которые подобное отношение накладывает на фантазию, отчасти поэтому свой собственный новый проект — фэнтезийный эпос под названием «Темная звезда» — сам автор определил как «африканскую «Игру престолов»».

Писательница Крис Краус, в своем романе «I love Dick» исследовавшая такие темы как измена, желание и ревность с помощью столь невероятного наслоения различных техник и точек зрения, что у читателя начинается головокружение, отвергает понятие автофикшн: «Я бы избегала использовать этот странный термин. Он применим к моим работам, а также работам многих других писателей, но я бы никогда не стала его употреблять. В истории литературы огромное количество примеров, когда автор-мужчина ведет повествование от первого лица, причем фигура рассказчика очень близка к автору, но мы не называем их произведения автофикшном. Банальный пример, скажем, Джек Керуак. Мы не зовем его произведения автофикшном. Или произведения того же Германа Мелвилла. Так же, как и все американские реалистические романы, написанные от первого лица».

Вспомните, сколько раз серию автобиографических романов Кнаусгора и «Неаполитанский квартет» Элены Ферранте пытались втиснуть в тесные, упрощающие рамки, сводя все к различиям мужской-тире-женской прозы. Кнаусгор: наращение мельчайших подробностей, словно с целью загипнотизировать или ошеломить читателя, воспроизводя бессчетные психологические сдвиги на пути к становлению мужчиной. Ферранте: загадки женской дружбы, изложенные с помощью приемов мыльной оперы или семейной саги.

Однако на самом деле мощь произведений Ферранте заключается не в убежденности в силе динамичного сюжета и персонажей, но из глубокой амбивалентности по отношению к ним. Ключевая цель описания, Лила, ускользает от пишущей о ней Лену; то есть, Лила буквально исчезает в самом начале повествования и определяется отсутствием в той же степени, что и присутствием, нагоняемая чувством стирания границ между собой и миром, постоянно репрезентируемая как женщина-вамп, любовница бандита, деловая женщина, мать, контролирующая и контролируемая. В одной из сюжетных линий она предстает Золушкой наоборот, создающей туфельку, которая ее освободит, однако обретенная независимость все равно оказывается похищена окружающими мужчинами.

Роман Ферранте — сказка, выявляющая общественное устройство, так же, как книги Анджелы Картер. События вне текста, — а именно отказ Ферранте раскрыть свою личность, — становятся частью этой сказки. Писательница не подчиняется желанию публики разузнать хотя бы основные факты ее биографии, потому что прекрасно понимает, — на этом дело не остановится. Отсутствие — единственный способ сохранить себя, однако и на этом пути можно потерпеть неудачу перед яростным и отчаянным желанием раскрыть реальность.

Каким образом реальность встраивается в писательство? Как наблюдаемый факт, преходящее чувство или рассуждение перекладываются на слова? Дебора Леви в мемуарах-эссе-манифесте «Стоимость жизни» вспоминает наспех набросанное предисловие к машинописному дневнику, который вела несколько десятилетий назад, где похожее «определяется словом «это»».

«Это начинается со знания и неведения, стакана молока, дождя, упрека, захлопнувшейся двери, резкого замечания матери, улитки, желания, обгрызенных ногтей, открытого окна. Порой это легко, порой невыносимо».

Леви задается вопросом, что же представляет собой «это». Упоминание о стакане молока приводит к написанию романа «Горячее молоко», а вышеприведенная цитата — возможно, некое смутное предвидение. Одно только слово, чувство неопределенности и невероятно символичные объекты — дверь, улитка, окно — в конечном итоге сливаются в нарратив. «В писательстве в моем понимании больше всего меня привлекает возможность проникнуть в видимую реальность вещей, — пишет Леви, — увидеть не только дерево, но и насекомых в его инфраструктуре, открыть, что все взаимосвязано в экологии языка и жизни».

Однажды, не без юмора пишет Леви, ею пренебрегли как объектом интереса. Люди на улице остановили ее, чтобы расспросить, как устроен ее электрический велосипед. Покорно разъясняя устройство мотора, Леви с сожалением поняла, что превратилась во второстепенного персонажа в собственной жизни.

Чтобы писать автофикшн, нужно относится к себе, словно к центральному персонажу и всемирной знаменитости

Для того, чтобы писать автофикшн, нужно относится к себе, словно к центральному персонажу и всемирной знаменитости, именно это, вероятно, и вызывает сопротивление. От писателя требуются эгоцентризм и непреклонная решимость оставить свой след. Рейчел Каск, описавшая опыт материнства и развода в книгах «Работа длиною в жизнь» и «Последствия», столкнулась с осуждением, произносимым якобы от лица тех, чья жизнь оказалась выставленной напоказ, — детей и мужа — из ее истории. Похоже, весьма удобный момент для возникновения сомнений в культуре, где привыкли радостно и без тени сомнения вмешиваться в жизнь других людей. Вспоминается Вирджиния Вульф и ее эссе «Три гинеи» с вымышленными возражениями противников развития женщинами творческого начала в самих себе.

«Продавать мозги гораздо хуже, чем продавать тело. Продавая тело вместе с краткосрочным наслаждением, женщина сама хорошенько заботится о том, чтобы на этом все сразу же и завершилось. Продавая анемичные, порочные и больные измышления собственного разума, она распространяет их по миру и сеет семена болезни в других. Поэтому мы просим вас, мадам, взять на себя обязательство воздерживаться от прелюбодействия мозгами, поскольку подобное преступление является гораздо более тяжким, чем первое».

Так или иначе, чувствовалось, что Каск обвиняли в торговле телом и мозгом, потому следующая трилогия, в которой писательница вычеркивает себя и дает слово другим, может служить ответом на эти обвинения.

Как утверждает Краус, при чтении приобретает все большее значение выбор: кто именно говорит и что произносится. Именно этот выбор часто подвергается нападкам. Высказывания в трилогии Каск — подсудное дело, представленное различными способами: мысли рассказчицы передаются в основном косвенной речью, высказывания собеседников заключены в кавычки. В начале романа «Почет» Каск сочиняет диалог между Фэй и ее зарубежным издателем, который объясняет, как издательство снова начало получать прибыль благодаря решению печатать судоку и смещению «художественных» романов в конец списка приоритетов. Размышляя об онлайн-комментаторах, выставляющих Данте всего одну звездочку из рейтинга, издатель утверждает, что Данте в состоянии сам за себя постоять. «Издатель считал проявлением слабости рассматривать литературу как нечто хрупкое, требующее защиты».

Фэй возражает, что подобное отношение кажется ей циничным и что за Данте следует вставать горой «при любой возможности», нуждается он в этом или нет. Ответ издателя будет знаком всякому, кто пытался поспорить с авторитетным мнением:

«Пока я говорила, издатель украдкой поглядывал за мое плечо. Я обернулась. У входа в бар стояла женщина, которая в замешательстве оглядывала помещение, приставив ко лбу руку козырьком, словно путешественник, вглядывающийся в неведомую даль. «А вот и Линда», — сказал издатель».

Писателям необходима стратегия, чтобы предстать перед острым взглядом тех, кто слишком могущественен или же слишком занят, чтобы их выслушать. При нынешнем расцвете автофикшна примечательно, как много женщин выходит на передний план, однако некоторые из них — в основном белые, образованные и зачастую влиятельные в других сферах творческой деятельности — уже успели занять привилегированные места.

Темнокожие писатели, писатели из рабочего класса и представители сексуальных меньшинств также нуждались в способе освободиться от ограничений реалистического романа. Клаудия Ренкин проводит различие между «я» настоящим и историческим, она намерена разрушить американскую лирическую традицию, чтобы описать то, что происходит в зазоре между этими двумя «я». В качестве других примеров можно привести Адель Стайл и ее вымышленное воссоздание жизни драматургессы Андреа Данбар под названием «Черные зубы и широкая улыбка», роман мемуаристки Мишель Ти «Черная волна» и других. Обе книги были бы невозможны без свободы нарушить традиционную форму, что Эдуард Луи определял как способ противостояния буржуазной попытке сдержать насилие и угрозу в безопасных рамках.

Однако не стоит создавать искусственное противостояние между различными типами романов или же делать вывод, будто реализм не представляет угрозы для социального, политического или эстетического статус-кво. Критик Джонатан Гибб не так давно писал о своих наблюдениях по отношению к автофикшну, воспринимаемому теперь как новая форма, призванная заменить собой старые и отправить нас в «место, где написать старый добрый роман с цельными персонажами, реалистичными описаниями и искусно выстроенным сюжетом, — признак дурного вкуса. Словно написание традиционного романа заключается в штамповке персонажей, которые должны понравиться читателю».

Гибб задается вопросом, неужели авторы автофикшна попросту желают отойти от этого несколько утонченного стиля и «подтолкнуть роман к спекулятивности, философичности, случайности: к роману в виде разрозненных заметок, эдакому Витгенштейну с персонажами». Гибб утверждает, что ему по душе оба, и не хотелось бы выбирать между ними. И в самом деле, нам вовсе не нужно этого делать. По крайней мере, пока мы можем убедить издателей оставить местечко для литературы посреди сборников судоку.

Заглавие романа Рейчел Каск «Почет» отсылает также к награде для способных студентов, которую вручают в вымышленном колледже. Роман населен персонажами, пытающимися определить и измерить успех, — практически недостижимая задача, если дело касается искусства. Один из самых неприятных моментов в истории наступает, когда Фэй сталкивается с Райаном, которого читатели уже знают как пылкого ирландского писателя. Сначала, наблюдая за его сухопарой фигурой, за тем, как он опирается при ходьбе на трость, Фэй думает, что Райана постигла тяжелая болезнь, хотя привыкла думать, что подобные люди «проживают свою жизнь безнаказанно». Однако никакой болезни в помине не было. Райан просто сбросил вес, приобрел соавтора и заокеанский акцент и заделался сочинителем популярных бестселлеров, а трость с ним ненадолго — споткнулся, выбираясь из такси.

В беседе с Фэй Райан рассказывает, что редактирует благотворительную антологию, написанную знаменитостями, и упоминает, что за права на съемки сериала разразилась «нереальная» битва. «К сожалению, — заявил он, — экономическая составляющая не предполагала, что мы включим в сборник кого-то вроде тебя, потому что вся затея была в том, чтобы заработать, а для этого нужны раскрученные имена». Вот такой почет.

Семь полезных приложений для писателя

Почти любой писатель, у которого журналисты интересуются, на чем он пишет, отвечает: писать можно на чем угодно, главное – делать это каждый день.

Встречаются экзотические способы письма: автор «Игры престолов» Джордж Мартин пишет новый том саги в «древнем» текстовом редакторе WordStar (и продолжает работать в нем даже после того, как старый компьютер Мартина сломался и пришлось покупать новый), а молодой писатель Вячеслав Ставецкий пишет по странице в день от руки. Про Джоан Роулинг говорили, что она начала работу над черновиком «Гарри Поттера» на салфетках привокзального кафе. Впрочем, впоследствии сама писательница эту байку опровергла, но все равно — часть черновых набросков Роулинг писала от руки в блокнотах и лишь спустя время переносила в электронный формат.

Большинство же авторов не заморачиваются и работают с помощью знакомого инструментария Microsoft Word или Google Doc. Но и у этих знакомых программ есть минусы: Google Doc может испытывать трудности с обработкой текстов большого объема, а Word, по мнению многих пользователей, перегружен «лишним» функциями.

К счастью, прогресс не стоит на месте, и для взыскательных авторов разработчики предлагают ряд полезных и эффективных решений, чтобы сделать писательский труд чуть приятнее. Представляем обзор программ для писателей, который сделал портал «Многобукв».

ZenWriter. Текстовый редактор со своей атмосферой

Текстовых редакторов в интернет-пространстве водится множество, поэтому у всех, кому надоела бело-синяя гамма Word-а, есть куча альтернатив. ZenWriter – один из вариантов, наиболее подходящий для ценителей красивого интерфейса.

Плюсы: Это современный текстовый редактор, ключевая особенность которого — простота. У пользователей есть возможность выбрать фоновое изображение для полноэкранного режима, а также при необходимости переключаться с дневного на ночное оформление. Кто-то любит писать в тишине, а некоторым комфортно работать под музыку: для таких авторов в приложении предусмотрен выбор аудиодорожки или звуковые эффекты, например, при наборе текста ваш компьютер будет звучать как печатная машинка. Идеальное решение для тех, кому для повышения продуктивности требуется максимально комфортная обстановка и ощущение, будто в руках у него – не ноутбук, а настоящий «Ундервуд».

Минусы: ZenWriter не может похвастаться богатством функций форматирования текста. Он подходит для спокойной работы над первым драфтом, но для редактуры нужны инструменты посерьезнее. Кроме того, в ZenWriter не встроена функция сохранения файлов в формате .doc автоматически, а значит, при конвертации файла могут возникнуть проблемы с редактурой текста.

Цена: 1020 рублей

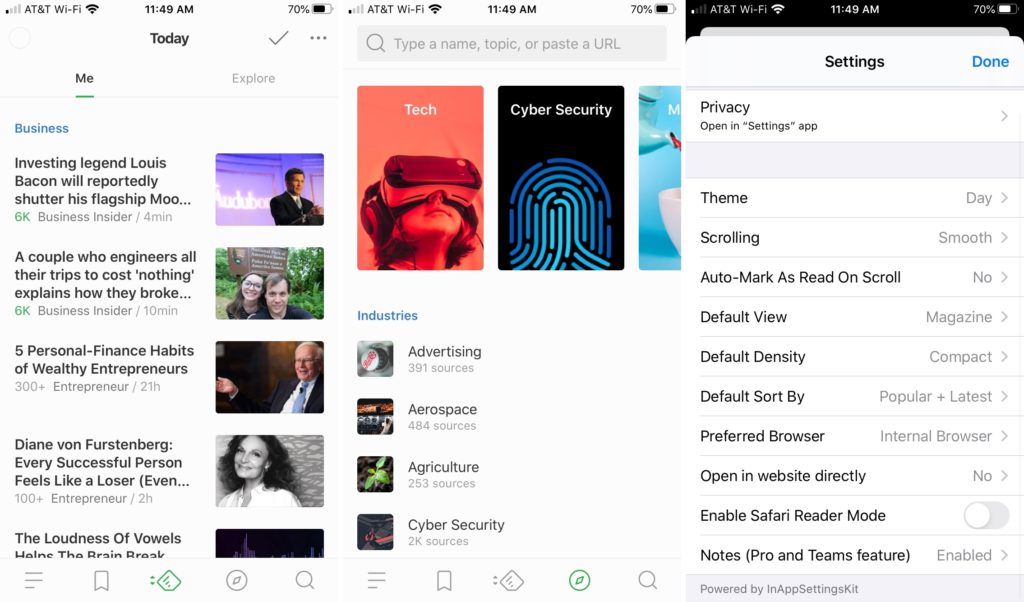

Feedly. Структурирование рабочего процесса

Приложение Feedly подойдет не только для писателей, но и для читателей. Постоянно находите интересные тексты, но нет времени прочесть все сразу, а потом находки безнадежно теряются среди множества вкладок? Feedly – это ваша библиотека, где у вас есть возможность собирать разные тексты, ссылки на статьи или сайты, вести учет прочитанных материалов. Вы также можете оставлять под файлами теги, выделять ключевые слова, что в дальнейшем, безусловно, облегчит вам поиски нужных файлов.

Плюсы: Для писателей это приложение особенно полезно на начальных этапах работы над текстом, когда проводятся подготовительные исследования. В Feedly вы можете хранить исторические и научные материалы, на которых будет базироваться ваше произведение, или же подборки идей для вдохновения, перекликающихся с вашим текстом.

Минусы: Все-таки Feedly — приложение прежде всего для чтения новостей в формате RSS-рассылки, и для структурированного хранения материалов исследований оно подходит плохо. Кроме того, в дизайне оно уступает конкурентам вроде расширения Pocket для Safari Google Chrome, Mozilla Firefox и других браузеров. При этом большинству пользователей функции Feedly, заточенные под профессионалов, не понадобятся.

Цена: Бесплатно.

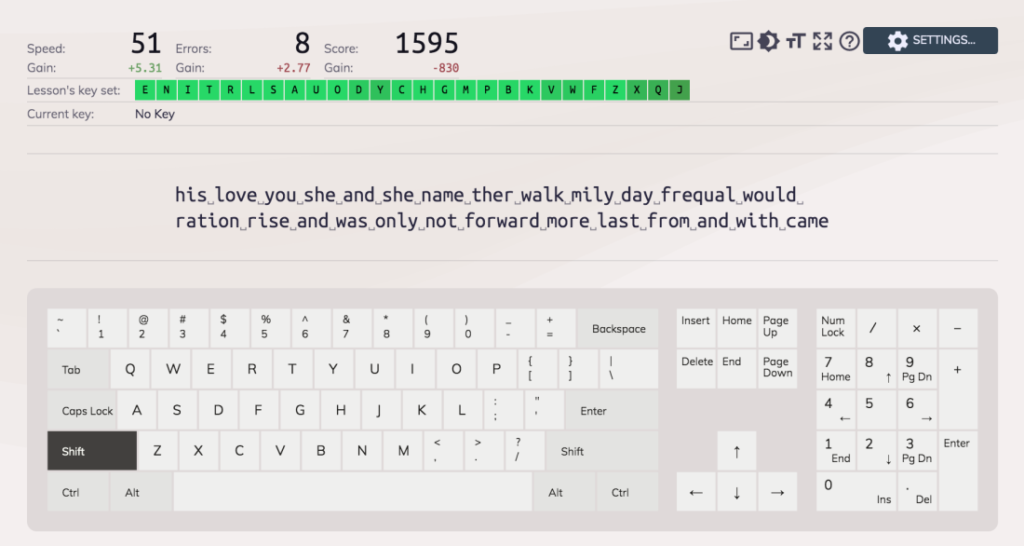

Keybr.com. Быстрее, круче, эффективней

Этот портал – отличная тренировочная площадка для всех, кто не очень уверенно печатает. Конечно, высокая скорость набора текста не только повышает общую продуктивность, экономит время, но и бережет ваши нервы. Все, кто пишет, знают, как сильно раздражает непослушная техника в самый ответственный момент рабочего процесса.

Плюсы: Принцип «тренировок» достаточно прост: вы видите на экране текст на латинице, который должны продублировать, при этом каждый раз, когда вы нажимаете не на ту клавишу, ошибка выделяется красным цветом. Затем отображается средняя скорость, с которой вы печатаете, сколько промахов допустили. При этом программа подбирает разные сочетания клавиш для каждого упражнения – непременно те, что при наборе вызывают наибольшие затруднения у пользователей.

Минусы: Их, в общем-то, нет — если вы хотите обучиться печатать вслепую, то приложение вам прекрасно подойдет. Но не ждите, что при слепом методе печати муза придет сама собой — скорость письма не обязательно коррелирует с качеством написанного.

Цена: бесплатно

750 words. Работа с текстом – полезная привычка

Еще одна онлайн-платформа, с помощью которой вы можете выработать привычку писать каждый день. Особенно полезным сервис покажется начинающим писателям, потому что прокрастинация – один из всадников апокалипсиса для всех причастных.

Плюсы: Сервис основывается на положительном подкреплении, что является прекрасной альтернативой тем приложениям, которые за нулевую продуктивность только наказывают автора-бездельника. На 750 words есть хронологическая линейка, где видно, сколько дней в течение месяца вы посвящали письму и сколько вы написали. Стартовая цена – 750 слов в день. Если вы напишете половину, заработаете один балл, если больше – все два. На сайте также есть рейтинговая таблица, где вы можете наблюдать за своим прогрессом и успехами других людей, и такой соревновательный элемент может стать неплохим стимулом.

Минусы: Все-таки не стоит забывать, что работа над текстом — это не гонка с препятствиями. У каждого своя скорость письма, и необязательно у одного и того же человека она будет одинаковой: сегодня слова льются из вас потоком, а завтра работа над рукописью напоминает строительство забора жарким летним днем: каждое написанное слово дается с трудом. Это — часть писательского пакта с текстом, и гонка за количеством слов в какой-то момент может подменить главное — процесс интеллектуальной работы над произведением.

Цена: бесплатно.

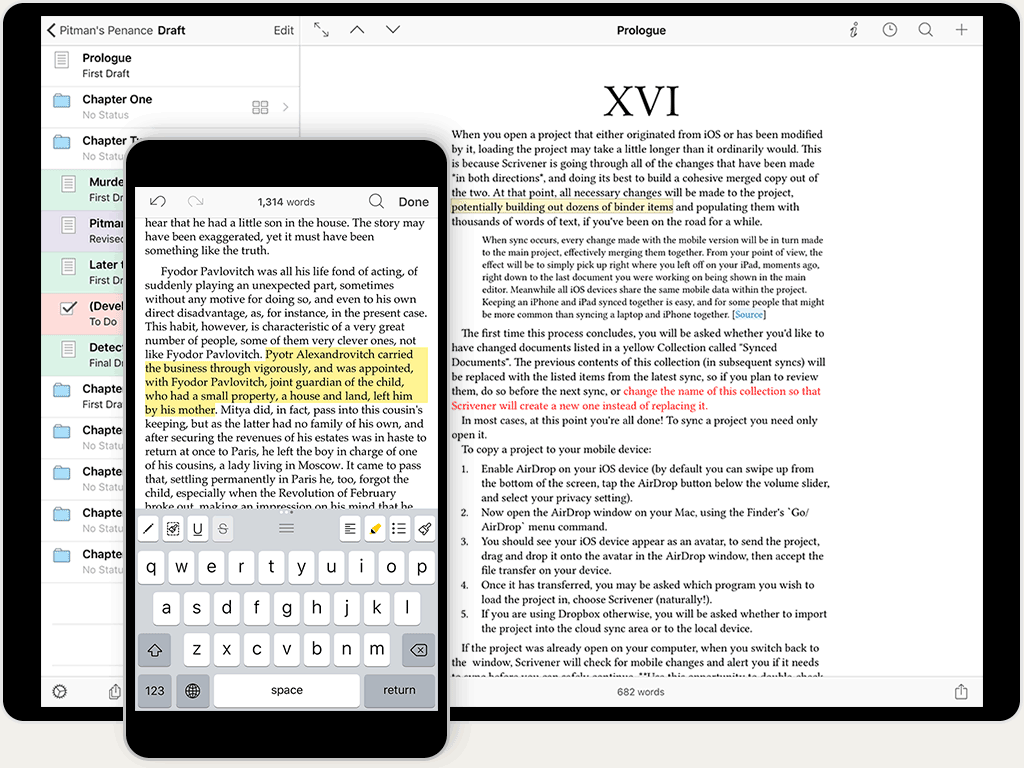

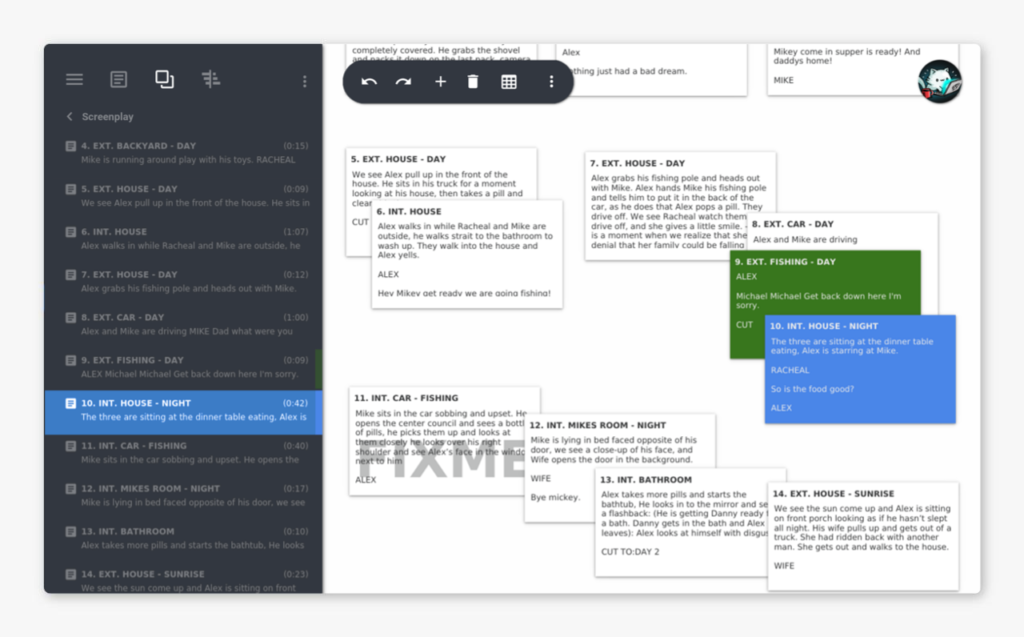

Scrivener. Все перипетии вашего романа – на одном экране

От других приложений в нашей подборке Scrivener отличается количеством доступных писателю функций. Здесь есть все: от планировщика романа и возможности создавать профили героев до текстового редактора и функции автозагрузки текста в облака с последующим сохранением в любом из предпочитаемых форматов файла.

Плюсы: Scrivener позволяет вести заметки, создавать оглавление для будущего романа и прикреплять к нему тексты из черновиков, добавлять сторонние ссылки, картинки, видео и даже музыку, хранить необходимые для исследований книги в отдельной библиотеке и даже создавать виртуальную пробковую доску с картинками, пометками и списком задач – как в ваших любимых детективах. А сохраненные на ноутбук с Mac OS данные автоматически перенесутся в ваш профиль на Windows.

Минусы: Во-первых, Scrivener может быть трудно освоить, особенно для тех пользователей, которые привыкли к сравнительной простоте Google Doc или Word. Во-вторых, большое количество функций означает и довольно высокую цену – за полноформатную версию программы разработчики просят 45 долларов. Но если стоимость вас не пугает, а программу для написания романа «под ключ» иметь хочется – Scrivener станет надежным компаньоном.

Цена: около 3 300 рублей

КИТ–Сценарист: Простой отечественный редактор для ваших сценариев

Бесплатный аналог Scrivener для тех, кому надоело слышать, что «русское кино – в ж*пе», как говорил герой комедии «Изображая жертву». КИТ-Сценарист разработал отечественный программист Дмитрий Новиков с целью облегчить задачу творческим людям в работе над сценариями мечты. И надо признать, замысел удался: богатство функций приложение сочетает с простотой и минимализмом интерфейса.

Плюсы: Программа позволяет одновременно работать над сценарием, заводить профили героев и – пожалуй, главная «фишка» программы – возможность распланировать сценарий в виде карточек, как это советуют в своих классических учебниках по сценарному мастерству Блейк Снайдер и Джон Труби. Впрочем, такая возможность будет полезна не только сценаристам: на библиотечных карточках романы писал Владимир Набоков, а Умберто Эко вел с помощью них заметки.

Минусы: Пожалуй, единственным минусом программы является некоторое количество ошибок, на которые жалуются пользователи в соцсетях. Впрочем, разработчики активно ведут группу ВКонтакте и оперативно отвечают на возникающие вопросы – с техподдержкой у приложения проблем нет.

Цена: бесплатно

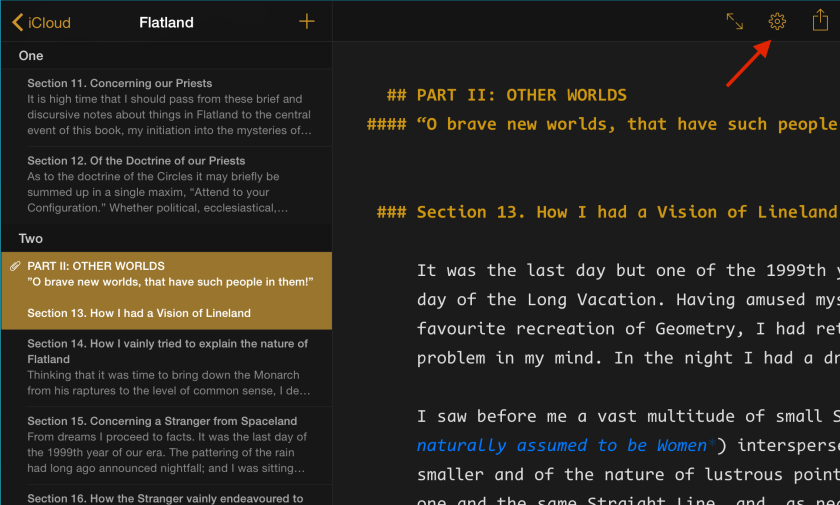

Ulysses. Писать не отвлекаясь

Пользователи описывают Ulysses как не просто приложение, но скорее как «среду для письма». И совершенно правы: Ulysses позволяет в полноэкранном режиме вести все заметки, писать черновики и синопсисы, доступные из одного облака.

Плюсы: Благодаря языку программирования Markdown Ulysses обладает минималистичным количество редакторских опций, однако достаточным для писателя, редактора и даже дизайнера. Отдельной полезной функцией является функция «Целей»: автор может в автоматическом режиме отслеживать свой прогресс в написании черновика и то, удалось ли ему достичь ежедневной нормы написанных слов. Кроме того, Ulysses позволяет синхронизировать файлы в облачных сервисах Dropbox, Google Drive и One Drive и автоматически публиковать тексты на блог-платформах WordPad и Medium.

Минусы: Из недостатков можно выделить лишь то, что Ulysses работает лишь в программной среде Mac OS и iOS, и тоже стоит сравнительно дорого: подписка обойдется примерно в 800 рублей в месяц. Не самое выгодное предложение в нынешних экономических условиях.

Цена: 800 рублей в месяц.

Харуки Мураками. Писатель как профессия

В издательстве «Эксмо» вышла книга Харуки Мураками «Писатель как профессия». Это книга-интервью, книга-исповедь человека, влюбленного в свое дело. Повествование построено в форме бесед так, как если бы читатели присутствовали на встрече с любимым автором и задавали ему самые важные вопросы — о писательской философии и творческом методе, о создании романов и поиске своего стиля, о литературной среде и значении премий.

Сегодня мы предлагаем вам почитать отрывок из Беседы пятой «Ну так о чем же стоит писать».

О внутреннем хранилище

Если вы хотите стать прозаиком, то, как я уже сказал, ваша задача заключается не в вынесении суждений, а в накоплении как можно большего объема «натурального» материала в его исходной форме. Для этого нужно особое пространство, своего рода ваше внутреннее хранилище, воображаемая комната-шкаф. Разумеется, уместить в нее все невозможно. Объем человеческой памяти ограничен. Поэтому нам необходима минимизирующая система обработки данных, которая позволит ужать нужную информацию.

Скажем, я в большинстве случаев пытаюсь зафиксировать в памяти несколько подробностей, наиболее красноречиво повествующих о событии, персоне или ситуации. Так как всю картину сохранить в памяти непросто (или, иными словами, ее легко забыть и трудно вспомнить), самое разумное — сосредоточиться на характеристиках, которые обладают наибольшим потенциалом для запоминания. Именно это я и называю минимизирующей системой.

Что же это за характеристики? Это те самые мелочи и детали, которые вызывают у вас «ого!»-реакцию — именно они лучше всего фиксируются в памяти. В идеале ими станут необъяснимые вещи, нелогичные или противоречащие основному ходу событий, вызывающие у вас вопросы, таинственные, намекающие на какую-то загадку. Вы собираете такие фрагменты, навешиваете на них опознавательную бирку (время, место, событие) и храните у себя в голове, в своем внутреннем хранилище. Конечно, всю эту информацию можно записать, например, в специальный блокнот, но я все-таки предпочитаю полагаться на собственную память. Во-первых, потому что таскаться повсюду с блокнотом — то еще удовольствие, а во-вторых, потому что я обнаружил, что, как только что-то записываю — сразу расслабляюсь и забываю вообще все. По методу «внутреннего хранилища» забывается только то, что и без того должно забыться, а то, что важно помнить, остается в голове. Мне очень нравится этот процесс естественного отбора.

Кстати, есть одна байка, которую я очень люблю. Говорят, что как-то раз Поль Валери брал интервью у Альберта Эйнштейна и, в частности, спросил у гениального физика, носит ли тот с собой блокнот для записи новых идей. Эйнштейн вообще был человеком невозмутимым, но тут заметно удивился. «Это лишнее, — ответил он. — Новые идеи, знаете, приходят редко, я их все помню».

Я навскидку и не скажу, когда мне в последний раз хоте- лось, чтобы у меня с собой оказался блокнот. По-настоящему важные вещи, будучи доверены памяти, не так-то просто забываются.

Внутреннее хранилище — незаменимая вещь, когда вы пишете роман. Точные, выверенные аргументы и оценочные суждения не очень-то помогают нам создавать художественную прозу. Более того, они зачастую препятствуют естественно- му потоку повествования. Но даже если ваша умозрительная комната-шкаф полна самых разных, никак не связанных вещей и деталей, вы будете удивлены, когда заметите, насколько замечательно они складываются в единую картину по мере необходимости.

О каких деталях идет речь?

Но о каких вещах, о каких деталях идет речь?

Ну… Возьмем, к примеру, человека, который сразу начинает чихать не- понятно почему, если рассердится. При этом, раз начав, он никак уже не может остановиться.

Честно говоря, среди моих знакомых такого человека нет, но давайте предположим, что среди ваших — есть. И вот вы пытаетесь объяснить, чем вы- зван такой феномен.

Вы придумываете гипотезу — из области физиологии или психологии — и опираетесь на нее, анализируя это странное поведение. А моя голова работает по-другому. Я просто думаю: «На- до же, каких только людей на свете не бывает», и все. Я не пытаюсь делать далеко идущие выводы, просто фиксирую курьезный факт как еще один пример существующего в мире разнообразия и отправляю его в ментальное хранилище. У меня там ящики уже доверху набиты фрагментами реальности и обрывками воспоминаний, которые я собираю и бережно храню.

Джеймс Джойс сказал об этом лаконично: «Воображение — это память». И я с ним скорее согласен. Даже не скорее, а просто согласен — очень уж точно он это сказал. Мы называем воображением разрозненные, никак не связанные фрагменты нашей памяти. Звучит несколько несогласованно, но это кажущееся противоречие. Когда мы начинаем собирать отрывки, в нас просыпается интуиция и мы прозреваем возможное будущее. Сила прозы зарождается именно в таком взаимодействии фрагментов.

У каждого из нас — по крайней мере у меня — есть такое внутреннее хранилище. В нем собрано много-много ящиков, где хранятся знания и воспоминания. Есть большие ящики, а есть маленькие, есть ящички с двойным дном и другими секретными приспособлениями. В процессе работы я могу извлечь запрятанную в них информацию, если она нужна для моей истории. Ящиков этих — не счесть, но когда я сосредоточен на работе, то точно знаю, где находится место, в котором лежит нужная мне деталь, и сразу же безошибочно его нахожу. Не существующие для меня в обычное время воспоминания сами приходят в мою память. Я погружаюсь в состояние гибкой безудержности, когда мое воображение будто бы существует вне моего сознания, превращается в отдельную сущность и живет само по себе. Невероятное ощущение. Излишне говорить, что для такого писателя, как я, это внутреннее хранилище — ничем не заменимый, практически неисчерпаемый ресурс. В фильме Стивена Содерберга «Кафка» исполнитель главной роли Джереми Айронс проникает в жуткий замок (позаимствованный, разумеется, из одноименого романа Кафки) через комнату-шкаф, по всему периметру которой от пола до потолка тянутся ряды ящиков. Когда я увидел эту сцену, то внезапно понял, что это почти точная визуализация моего сознания. «Кафка» — очень интересный фильм, так что посмотрите его целиком или хотя бы эту сцену. Хочется думать, что мое сознание все-таки не такое жуткое, но, как мне кажется, устроено оно очень похоже.

Хотя я пишу не только художественную прозу, но и нон-фикшн, однако, когда у меня в работе роман, я стараюсь ни- чем другим не заниматься, за исключением особых, из ряда вон случаев. Ведь если я создаю цикл эссе, то могу, сам того не осознав, взять из какого-нибудь ящика деталь, которая мне понадобится потом для романа. То есть впоследствии я могу оказаться в ситуации, когда открою ящик в полной уверенности, что там лежит нужный мне образ, но обнаружу, что там ничего нет, потому что я уже использовал это в другом месте. Скажем, если я захочу вставить в какое-то из своих произведений историю про человека, который безостановочно чихал, когда сердился, но при этом окажется, что она уже была опубликована в одном из эссе, то это, конечно, будет плохо. Разумеется, нет такого правила, которое бы запрещало писателю использовать в романе фрагмент, который он уже упоминал в эссе. Но я обнаружил, что это дурно влияет на мою прозу, ослабляет эффект. Могу вам посоветовать в процессе работы вешать на некоторые воображаемые ящики бирку «только для романов» или «для нон-фикшна не брать». Однако почти не- возможно узнать заранее, что вам понадобится, так что идея с бирками — не самая удачная. За последние тридцать пять лет я имел возможность убедиться в этом на собственном опыте.

Когда вы вынырнули на поверхность, закончив работу над романом, можно, передохнув, снова нырнуть, чтобы заняться неоткрытыми ящиками и использовать материал из них (своего рода «товарные излишки»), например, в эссе. Но в моем случае нон-фикшн — это второстепенный, сопутствующий продукт вроде холодного улуна в жестянках, который делает на продажу какой-нибудь крупный производитель пива. Наиболее аппетитные фрагменты я оставляю для моей основной продукции — следующего романа. Когда в ящиках хранилища накапливается критическая масса, я чувствую, что хочу начать писать новую книгу. Вот поэтому я так и оберегаю свою комнату-шкаф.

Помните сцену в фильме Стивена Спилберга «Инопланетянин», в которой И-Ти собирает передатчик для связи с домом из хлама, вытащенного из кладовки? Там был зонт, лампа, какие-то кастрюльки и сковородки, кажется, проигрыватель для пластинок. Я смотрел этот фильм давно и уже точно не помню, что еще там было, но в любом случае инопланетянин умудряется приспособить все эти вещи одну к другой таким образом, что хитроумное устройство срабатывает, и ему удается связаться с родной планетой, находящейся на расстоянии тысячи световых лет от Земли. Мне ужасно понравилась эта сцена, когда я смотрел фильм в кино, но сейчас она еще больше поражает меня тем, насколько по сути это напоминает процесс создания хорошей прозы. Самое важное здесь не качество материала, а волшебство. Если оно присутствует, то даже самые обыденные детали сюжета и простейший язык могут послужить отличной формой для неожиданно глубокого философского содержания.

Но все-таки волшебство нужно к чему-то приложить, а это «что-то» должно было найтись в твоей кладовке. Если хранилище пусто, никакая магия не поможет. Так что нужно позаботиться, чтобы там всегда была куча хлама на тот случай, если рядом будет пробегать И-Ти.

Роман — это средство межпланетной связи

Когда первый раз в жизни я сел за роман, мне ничего не приходило в голову. Я был в совершеннейшем ступоре. В отличие от моих родителей я не пережил войну, не испытал на себе хаос и голод послевоенных лет, чего сполна хлебнуло старшее поколение. Я не был свидетелем революций и пере- воротов (хотя и был, считай, участником своего рода эрзац-революции, но писать об этом мне как-то не хотелось). Я не сталкивался ни с дискриминацией, ни с издевательствами. Напротив, я рос в довольно благополучной обстановке: в обыкновенной семье среднего достатка, живущей в тихом, спокойном пригороде. У меня не было каких-то особых желаний, и, хотя моя молодость была далеко не идеальной, нельзя сказать, что мне в жизни не везло. Честно говоря, в чем-то я все же чувствовал себя достаточно везучим. Другими словами, мои детские и юношеские годы казались скучными и ничем не примечательными. У меня были не лучшие оценки, но и не худшие. Короче, в моей жизни не было ничего, о чем бы хотелось во что бы то ни стало написать. Я до некоторой степени чувствовал в себе тягу к самовыражению, но при этом у меня не было ни каких-либо идей, ни темы. В результате я дожил до двадцати девяти лет, ни разу даже не задумавшись о том, чтобы начать писать прозу. Мне не хватало материала и таланта сотворить нечто из ничего. Я умел только читать. И я читал, читал, читал — книгу за книгой, роман за романом, ни на секунду не предполагая, что когда-нибудь тоже смогу написать прозу.

Подозреваю, что сегодяшние юноши и девушки находятся примерно в такой же ситуации. Возможно, по сравнению с моим поколением у них даже еще меньше поводов браться за перо, чтобы поведать о себе миру языком художественной прозы. Так что же в таком случае делать?

Как мне кажется, «метод И-Ти» — это единственная их надежда. Им остается только распахнуть настежь двери кладовки и извлечь на свет все, что копилось там сих пор — это их главный ресурс, даже если он выглядит как гора бесполезного хлама. Вытащить все и начать с этим работать, впахивать по полной до того момента, пока не сработает волшебство. Никакой другой метод не поможет нам связаться с далекими планетами. Мы можем лишь стараться использовать по максимуму то, что у нас есть. Если работать на полную мощность, то старания могут оказаться не напрасными, и тогда придет успех. Но еще прекраснее этого — восхитительное чувство, что ты творишь волшебство. Потому что в конечном итоге роман — это средство межпланетной связи. Это и правда так!

Творить из подручного материала

Когда я начал писать свою первую вещь «Слушай песню ветра», я знал, что выбора у меня нет — я должен рассказать о том, что мне не о чем писать. Если я хочу двигаться вперед к тому, чтобы стать романистом, я должен каким-то образом превратить этот факт в действенный инструмент. Иначе я окажусь безоружным перед лицом всех предыдущих писательских поколений. Мне кажется, это довольно красноречивый пример того, что называется «творить из подручного материала».

Такой подход требует нового языка и нового стиля. Ты должен сконструировать транспортное средство, которого отродясь не было и никто еще на таких не ездил. Так как тяжелые темы (война, революция, голод) ты не будешь поднимать (вернее, поначалу не сможешь), значит, нужно ориентироваться на более легковесные предметы, а следовательно, и транспорт тебе понадобится более маневренный, подвижный.

Методом проб и ошибок (процесс, о котором я подробно рассказал во второй беседе) я сумел кое-как сформировать свой собственный стиль. Роман получился далеким от совершенства, тут и там в нем видны были дырки, местами он провисал, но это было мое первое произведение, и я принял его таким, какое оно есть. Работу над ошибками можно было отложить до следующего раза — если таковой вообще когда-нибудь будет.

Я руководствовался двумя принципами. Первый — убрать из текста все пояснения. Вместо этого я ввел в повествование множество разрозненных фрагментов — какие-то эпизоды, образы, сцены, фразы — и попытался увязать их в один трехмерный узел. Второй принцип — я пытался выстраивать связи между фрагментами в неконвенциональном логическом пространстве, где не было места литературным клише. Такая вот схема.