Май 2020

Лиза Лосева. Черный чемоданчик Егора Лисицы

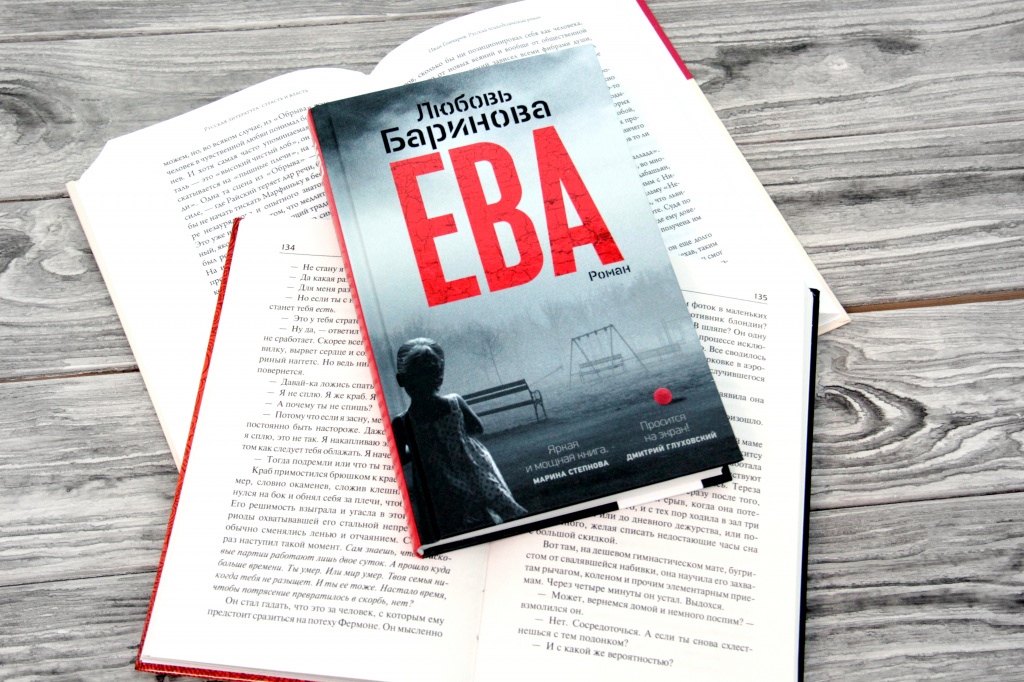

Любовь Баринова. Ева

Мастерская «Литературное мастерство»

Мастерская «Фейсбука недостаточно»

Мастерская литературы young adult

Поэзия. Мастерская Евгении Коробковой и Михаила Эдельштейна

Проза для начинающих. Мастерская Ольги Славниковой

Проза для начинающих. Мастерская Ольги Славниковой

Пьесы. Мастерская Дмитрия Данилова

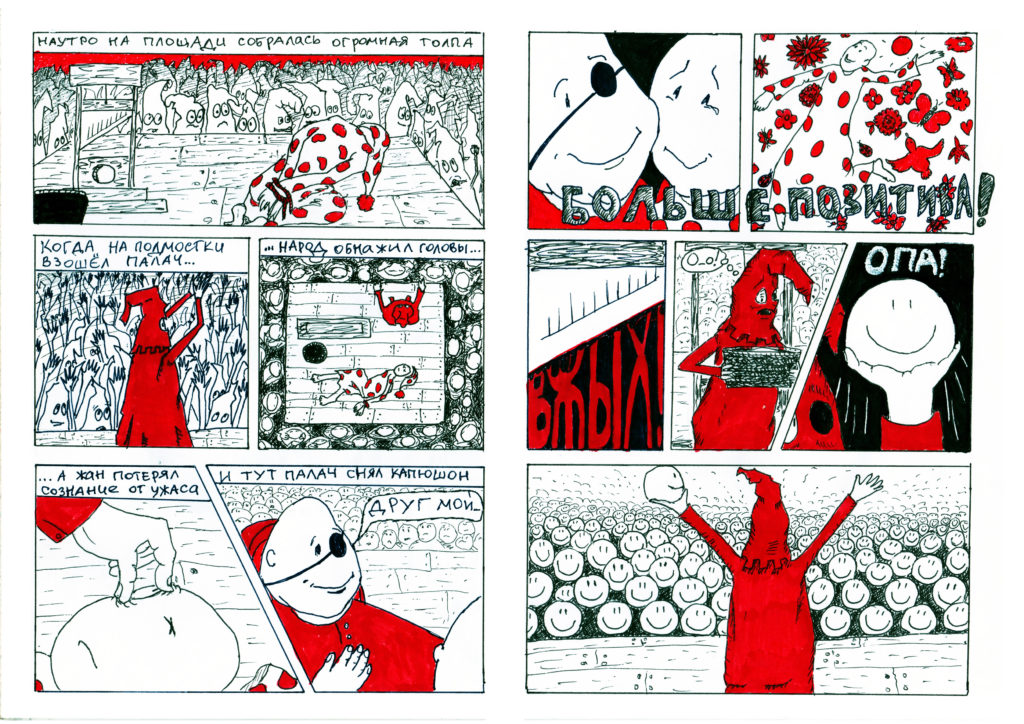

Больше позитива

Гармония

Гуклук

Дождь в марте

Единодушие

ЗУВ

Касса

Метаморфоз

Мыши

Мэй-дэй

Остановка по требованию

Очередь

Пружина

Самый странный день в жизни Саши П.

Третий лишний

Труп одуванчика и генеральский полутруп. Рассказ о двух делах сыщика Мошкина

Шав-Шав

Весна

Весна на старте

Весна, конечно, свое возьмет…

Если вы думаете…

К весенней радости сырой аперитив…

Март

Потом начнет сползать, как шкура

Шестое марта

«Они просто бросили и предали меня…»

Святая радость

Слово свободы

Тетя Катя

Три ложки альмагеля

Элизабет Кюблер-Росс. Теория и практика

Вебинар с Мариной Степновой «Прототипы героев»

Дмитрий Данилов: «Для меня очень важно, чтобы пьеса зазвучала»

Этим летом в Creative Writing School пройдет драматургическая мастерская Дмитрия Данилова. Данилов — писатель, поэт, драматург, лауреат премии «Золотая маска», драматургических и литературных конкурсов. Его спектакль «Человек из Подольска» поставил в Театре.doc Михаил Угаров.

Творческий метод Данилова можно обозначить словами «сидеть и смотреть» по названию одной из его прозаических книг. В своей прозе, которая почти бессюжетна и бесконфликтна, Данилов наблюдает за реальностью и повседневностью, подмечая простые, обыденные вещи. Сам мастер как-то сказал: «Для меня скучное — это самое интересное». Лингвист и молодой писатель Мария Цирулева поговорила с Дмитрием Даниловым о его творчестве, старых и новых пьесах и сегодняшнем мире.

Дмитрий, поговорим сначала о непростых временах, в которых нам всем приходится сейчас жить в связи с вирусом. Ваш творческий метод можно назвать «сидеть и смотреть». Что вы сейчас наблюдаете в окружающей повседневности? Чувствуются какие-то новые вибрации, как меняется поведение людей, их разговоры, отношения друг к другу, к чему все это идет?

Есть общее ощущение большой тревоги. Люди, в целом, говорят только о коронавирусе, обсуждают запретительные меры, многим они не нравятся. Молодые люди, по моим наблюдениям, боятся не столько вируса, сколько социально-экономических последствий — что мы все резко обеднеем, нам придется выживать, наступят опять 90-е годы, когда все мы только начали жить более-менее нормально. Люди теряются перед будущим.

Повлияла ли ситуация с вирусом и карантином на вас самого? Не в смысле бытовых привычек, а в смысле: заставила ли она вас пересмотреть свои взгляды на что-либо/отношение к чему-либо?

Я думаю, что нет. У меня никогда не было иллюзии относительно того, что наш мир — очень прочный. Я всегда чувствовал, даже в относительно благополучные годы, что мир крайне хрупок, и наш общий мир, и мир каждого из нас. Сегодня все хорошо, ты гуляешь по сияющей прекрасной Москве, вокруг веселые люди сидят в кафе, все довольны, у всех более-менее есть деньги, все живут и ездят куда-то, а завтра этого может не быть. Поэтому сейчас для меня не то чтобы мир перевернулся — я всегда понимал, что, наверное, надолго этого не хватит.

Как вы думаете, что будет, когда это закончится. Мир будет другим, или все вернутся к своим прежним занятиям?

Я думаю, что мир будет другим. Ведь мы имеем дело не только с вирусом. Проведен грандиозный социальный эксперимент: выяснилось, что население самых развитых и передовых стран (Россия тоже достаточно развитая и современная) можно очень легко, без малейшего протеста запереть по домам, и они послушно будут сидеть. Это очень интересная ситуация. Мне кажется, что, например, в Америке столетней давности попытки запереть людей в их домах встретили бы ожесточенное сопротивление, в том числе, может быть, вооруженное. А сейчас все послушно разошлись по домам и сидят как зайчики. Никто не поднял голос в пользу того, что эпидемия — ну о’кей, вы нас проинформировали, но дайте нам выбор, я готов рисковать, я хочу ходить и ездить где угодно, а те, кто хотят сидеть дома, — пожалуйста, имеете право, сидите дома. По-моему, это Джефферсон сказал или кто-то из отцов-основателей США: «Народ, который ради безопасности готов пожертвовать своей свободой, не заслуживает ни свободы, ни безопасности». То есть, двести лет назад взгляды у передовых людей Запада были вот такие, сейчас они уже другие. Я не говорю, что одно хорошо, а другое плохо, мне кажется, об этом просто интересно подумать.

Не стимулирует ли вас эта предельно странная ситуация в мире к написанию новой книги, созданию новой пьесы или написанию новых стихотворений?

Пару стихотворений я уже в этом странном состоянии написал, и в них как раз отчасти отражена атмосфера этих дней. Ещё написал мини-пьесу, совсем мини — 12 страниц. Написал по призыву организаторов фестиваля читок пьес о коронавирусе. Я не сторонник писать что-то на злобу дня, но тут решил поучаствовать — просто в рамках борьбы с подступающей депрессией. По принципу «сделаю хоть что-то». Может быть, напишу ещё что-то, посмотрим. В принципе, ситуация стимулирует письмо, это так.

Первую пьесу я написал за месяц, а придумывал три года

Ваша проза — максимально антидраматична. В ней отсутствуют сюжет, конфликт, саспенс, напряжение. Она не дает повода подумать, что ее автор начнет писать пьесы. Органична ли вам сразу стала роль драматурга? Написание пьес шло интуитивно, или вам приходилось напоминать себе о «законах драматургии»?

Это действительно была большая для меня перемена. Я в прозе тяготел к бессюжетности, документальности, к художественному нон-фикшну, я бы сказал. А пьесы у меня, особенно первые две, «Человек из Подольска» и «Сережа очень тупой», — очень традиционные, с сюжетом, героями, диалогами. Вообще я люблю экспериментировать — проникать на какие-то новые территории и их осваивать. Я решил для себя, что мне будет скучно делать одно и то же снова и снова: написать еще один роман, выбрать какой-то кусок реальности, написать еще о каком-нибудь городе или отправиться в еще одно путешествие и написать о нем. Это было бы уже повторение того, что было. Новых идей для прозы такого типа у меня не было, и мне захотелось пойти в противоположную сторону — туда, где есть герой, где все выдумано из головы, где нет никакой документальности. Мне было интересно, что у меня получится и как я себя буду на этой территории чувствовать. Не скрою, у меня был даже некоторый полемический задор, потому что я довольно часто слышал упреки, что пишу такую бессюжетную прозу, просто потому что я не умею совершенно придумывать сюжеты. И я решил: дай-ка я возьму и придумаю сюжет.

Сложно было придумать сюжет?

Сложно, да. Первую пьесу «Человек из Подольска» я сочинял очень долго. Написал я ее за месяц, а придумывал три года. Я ее вынашивал, зачатки сюжета постепенно появлялись. Мне с этим непросто было работать, но, с другой стороны, что-то получилось, пьеса оказалась принятой и даже многим понравилась.

А как это происходило? Вы ходили и думали: а сейчас нужно сделать сюжетный поворот, а сейчас нужно напряжение нагнать, или движение сюжета происходило интуитивно?

Очень многое происходило действительно интуитивно. Мне с трудом дается четкая планомерная работа. Сначала у меня появлялись мысли: а хорошо бы, чтобы эти полицейские были интеллектуалами, чтобы они герою все время угрожали, но в итоге его пальцем не тронули — какие-то такие незатейливые мысли. А потом в какой-то момент у меня эти герои начали звучать, я начал слышать их реплики. Я очень любил гулять или ездить в транспорте и в голове прокручивать их монологи, диалоги. Постепенно дошло до того, что всю пьесу я таким образом услышал. Для меня очень важно, чтобы пьеса зазвучала, и тогда уже все получится.

То есть, вы ее не записывали, пока она у вас в голове полностью не оформилась?

Да, я сел писать, когда она уже у меня вся собралась. Вернее, не совсем так. Во время работы над пьесой я получил со стороны очень ценную подсказку. Дело в том, что я, будучи человеком еще неопытным в драматургии, придумал четырех персонажей, и все они были мужскими. У меня есть очень хорошая приятельница Ольга Столповская, она кинорежиссер. Как-то мы с ней переписывались, я сказал, что начал писать пьесу, она попросила показать. Я ей прислал несколько сцен, и она мне сказала, что тут явно не хватает женского персонажа. Так с ее подсказки я придумал женщину-полицейского, и эта героиня очень легко вписалась в ткань пьесы. Это была очень ценная подсказка, я Ольге очень благодарен.

На читке пьесы «Сережа очень тупой», которую организовывал покойный Михаил Угаров пару лет назад на фестивале молодой драматургии Любимовка, в обсуждениях кто-то сказал, что ваша пьеса — прекрасный материал для режиссера, что пьесу и ее героев можно развернуть в любую сторону, сместить акценты, поставить каким угодно образом. У вас такой нейтральный, безоценочный взгляд на героев и происходящее. Когда после читки в зале обсуждали, что же было в посылке, которую получил Сережа — условное добро или условное зло, вы засмеялись и сказали: «Да я и сам не знаю, что там». Вопрос такой: что вас интересует, когда вы пишете пьесу, в чем вы хотите разобраться?

Сразу скажу, что меня совершенно не интересует трансляция каких-либо идей, поучений, вопросы морали — меня интересует исключительно психологическая коллизия. Допустим, «Человек из Подольска»: человек, самый обыкновенный, который ничего не сделал, ни за что ни про что попал в двери полиции, где его подвергают очень странному допросу очень странные полицейские-интеллектуалы. Мне было интересно, как он в этой ситуации будет себя вести, что он будет чувствовать, чего он будет бояться, как он будет выкручиваться из этого. Будет ли он сопротивляться, будет ли он пассивен — что будет? Как себя будут вести полицейские? Мне было интересно вот это, а не идеи. Хотя многие люди и из «Человека из Подольска» и из «Сережи» вынесли много каких-то для себя идей. Было высказано, например, огромное количество версий, что находится в посылке, которую получил Сережа.

А какие были версии?

Самая дикая версия — что это ребенок. Кто-то говорил, что там бомба. Как-то это всех очень волнует, а меня, если честно, это совсем не интересует. Это просто не важно, что там. Важно, что это что-то, что могло очень сильно изменить их жизнь. Причем мы не знаем, в какую сторону, в положительную или отрицательную. Маша, жена героя, решила: не нужно менять их жизнь, и, наверное, правильно она решила, все у них и так нормально. И они решили жизнь не менять. А что там — да какая разница? Мне больше интересен процесс: что происходит, когда приходят курьеры и выясняется, что они не собираются уходить, — вот это интересно. Как они разговаривают, почему они все из одного города?

Две ваши первые пьесы, «Человек из Подольска» и «Сережа очень тупой», критики часто сравнивают и говорят, что они похожи. Расскажите про ваши последующие пьесы, в какую сторону вы двинулись дальше?

Вы знаете, у меня получаются такие дуплеты, парные выстрелы. «Человек из Подольска» и «Сережа очень тупой» действительно очень похожи: по структуре, в том числе, по структуре персонажей. А две следующие пьесы, «Свидетельские показания» и «Что вы делали вчера вечером?», совершенно другие, но между собой они тоже похожи по структуре. Даже есть два двойных спектакля — в театре «Практика» идет спектакль, который называется «Человек из Подольска Сережа очень тупой». Это спектакль сразу по двум пьесам, его поставила Марина Брусникина, играют там выпускники школы Дмитрия Брусникина. Там нет перемешивания двух текстов в один. В театре два зала, и на входе зрителям случайным образом раздают браслеты двух разных цветов. Люди с одними браслетами идут в один зал и смотрят «Человека из Подольска», с другими браслетами — в другой зал и смотрят «Сережу». В антракте зрители меняются залами, и актеры по второму разу играют два спектакля. Это очень круто сделано, такой двойной спектакль, получается классная рифма, я бесконечно благодарен Марине и молодым артистам.

А еще есть двойной спектакль по двум другим пьесам, он идет в театре «Современник». Он называется «Что вы делали вчера вечером?», а подзаголовок «Свидетельские показания». Его поставил совсем молодой режиссер Андрей Маник силами молодых актеров «Современника». Одни и те же актеры играют и в одной и в другой пьесе, тексты тоже не перемешиваются. Сначала идут «Свидетельские показания», потом возникает некая пауза, в которой меняется сценография, сцена переоборудуется, и дальше они играют «Что вы делали вчера вечером?».

То есть, это действительно такие парные пьесы. И третья и четвертая пьеса очень отличаются от первой и второй. Если в «Человеке из Подольска» и «Сереже» есть диалоги, как в обычном классическом театре, есть персонажи, которые одновременно присутствуют на сцене и между собой взаимодействуют, то в двух других пьесах мы слышим просто набор монологов. Эти монологи, эти голоса людей друг с другом не взаимодействуют.

Летом у вас в CWS будет проходить очная мастерская по драматургии, вы уже не в первый раз проводите у нас подобную мастерскую. Расскажите о ваших наблюдениях: можно ли научить писать пьесу? На что вы учите своих студентов обращать внимание в первую очередь?

Действительно, у нас сейчас подходит к завершению второй такой курс, и летний интенсив будет уже третий. Хочу сказать, что получаю невероятное удовольствие и радость от этого курса, мне очень нравится работать с нашими семинаристами. Собираются удивительные люди. Все настроены на работу, всем интересно, все принимают очень активное участие в обсуждениях. Я так построил курс, что теория в нем не на первом месте, мы от нее отталкиваемся, но главное в нашем процессе — это обсуждение работ друг друга. Работы пишутся в ходе курса, и это очень полезно. Самое удивительно, что среди участников есть просто удивительные авторы. Люди пишут просто прекрасные тексты. Тексты совершенно разного уровня, но, во-первых, нет каких-то откровенно плохих текстов, а, во-вторых, про некоторые тексты понятно, что они написаны настоящими драматургами.

Можно ли научить писать? Научить — слово, которое вносит какие-то неудачные нотки. Наверное, если взять человека как чистый лист, что-то в него вложить, и чтобы на выходе мы могли бы сказать, что он умеет писать пьесу, — я думаю, что это невозможно. Но человеку можно помочь раскрыть, во-первых, его собственный, уже имеющийся потенциал, а, во-вторых, направить в нужное русло его собственный поиск. Нужно, чтобы у человека были свои мысли, идеи, задумки. Какую-то часть пути он, несомненно, должен пройти сам. А на занятиях мы совместными усилиями должны помочь человеку найти правильное направление, выявить и усилить его сильные стороны, поработать над его слабыми сторонами. Мне всегда хотелось, чтобы на выходе человек написал пьесу и чтобы у него было ощущение, что он сам до всего этого дошел. И чтобы за этим стояла наша совместная работа. И, мне кажется, нам это удается.

А кто ваши студенты? Кто к вам приходит? Это люди похожие или разные? Возраста разного или примерно одинакового?

Вы знаете, довольно разные. Я бы не сказал, что есть один явно выделяющийся типаж. Это разные люли, возраст тоже разный, от совсем молодых (у нас на первом курсе занималась школьница 14-16 лет) до людей пенсионного возраста. Каждый раз есть люди, которые очень глубоко погружены в театр. Они знают и любят театр, очень насмотренные, начитанные, видели дикое количество спектаклей. Я без всякого кокетства могу сказать, что обы раза были люди, которые в театре разбираются лучше меня. Мне кажется, в этом нет никакой катастрофы, потому что пьеса — это все-таки литературный жанр, это литература, а в литературе я, смею заметить, разбираюсь достаточно неплохо. А то, что есть люди, которые в театре разбираются лучше меня, — это хорошо, они задают высокий уровень обсуждения, высказывают много интересных мыслей. Если говорить о гендерном различии — всегда больше женщин, как и на всех литературных курсах. У всех участников без исключения большой интерес к литературе, театру, они хотят чему-то научиться. У многих из них есть амбиции, они хотят стать настоящими профессиональными драматургами.

Как написать книгу, чтобы ее не издали

В издательстве «Манн, Иванов и Фербер» вышло пособие по литературному мастерству с провокационным названием «Как написать книгу, чтобы ее не издали». Заголовок обнаруживает двойной парадокс: во-первых, сама книга была издана и уже тем опровергает свое название, во-вторых, кому же интересно учиться писать в стол? Создали пособие американцы Говард Миттельмарк и Сандра Ньюмен — каждому из авторов принадлежит несколько успешных романов, их эссе выходили в ведущих газетах, наконец, у них многолетний опыт преподавания creative writing в университетах.

В игровой и парадоксальной форме устроена вся книга, предлагающая читателю ряд пародийных примеров вместо прямых указаний, как нужно писать. Это своего рода гид «от ошибки к ошибке». Миттельмарк и Ньюмен формулируют свои правила, но делают это от обратного. Каждую проблему, с которой сталкивается начинающий писатель, они снабжают фрагментами мифического неопубликованного романа, в которых частотные ошибки специально доводятся до гротеска. Читателю расскажут о принципах «сюжета неизданного романа», о том, что поможет «зарубить на корню любое повествование», «как населить книгу унылыми, неправдоподобными, неприятными героями» и «как не продать роман». В таком легком, почти фамильярном стиле, характерном для американских пособий по creative writing, но все еще непривычном для российского читателя, выдержана вся книга. В конце же выносится обнадеживающий вердикт: «Можете спать спокойно: ни одна живая душа не выдержит того, чтобы читать ваш роман. И уж, конечно, не опубликует его».

Точнее было бы назвать получающийся текст «неопубликованным сборником рассказов», поскольку фрагменты не связаны друг с другом и представляют собой автономные истории, пародирующие популярные жанры — детективы, боевики, научную фантастику и т.д. Эти подробно прописанные остроумные скетчи, которых авторы ухитрились сочинить несколько десятков, — одно из главных достоинств книги. Пародии сменяют друг друга, но они выполнены в разных стилях и разными методами, а каждый анти-пример авторы сопровождают объяснением его провальности (далеко не всегда очевидной сразу) и советами по ее исправлению. Юмористические формулировки вроде «Это может создать напряжение, интригу, из-за чего книга может начать продаваться и, не приведи господь, мы заработаем на ней» перемежаются прямыми императивными советами. Органично в текст внедрены серьезные и шутливые контрольные тесты.

Провальность и выигрышность придуманных фрагментов оценивается с точки зрения издателя — авторы говорят не о том, как написать классический роман, а о том, как написать книгу, которая будет продаваться, то есть найдет большую аудиторию. Они в веселой и непринужденной форме учат писать живые, логически выстроенные тексты. Как сообщить истории глубину и многомерность — индивидуальное решение каждого автора.

Написанная еще в 2008 году книга Миттельмарка и Ньюмен оказывается созвучной нашим запаздывающим на пару десятилетий литературным запросам. Да, авторы обращаются прежде всего к американскому читателю (писателю), и не все шутки и привлекаемый культурный фон считываются русской аудиторией. Могут показаться вовсе не обязательными некоторые пародии, например, на порно-романы с подробным описанием всех сексуальных практик или чрезмерное заигрывание со сленгом. Вероятно, непросто было перевести на русский язык и разбросанные по книге языковые и словесные игры.

Однако ошибки начинающих писателей, ставшие главным объектом этой книги, — вещь интернациональная. Как выйти из любительского поля в профессиональное, как научиться писать хорошие тексты, интересные потенциальному издателю и читателю, — этому книга Миттельмарка и Ньюмен может научить, невзирая на хронологическую и культурную дистанцию. Впрочем, в характерной манере Миттельмарк и Ньюмен предупреждают, что если, невзирая на все анти-советы, ваша книга все же будет опубликована, то «вам понадобится наша следующая книга «Как не выжить на гонорар писателя»» с «пошаговыми стратегиями воровства туалетной бумаги из общественных уборных».

Как писать роман: четыре писателя о сумасшедшем рабочем дне Даниэлы Стил

Даниэла Стил — возможно, самый известный романист современности и, без сомнения, самый продаваемый автор из ныне живущих, однако в ее рабочем режиме нет места для цветов и шоколадок. В недавних интервью она посмеялась над тем, что молодые люди настаивают на балансе между работой и личной жизнью, и заявила, что она обычно пишет от 20 до 22 часов в день, а иногда и все 24. Результат: 179 книг за меньше чем 50 лет, которые были проданы суммарным тиражом около 800 миллионов копий.

Некоторые начинающие авторы наверняка просто распрощались с личной жизнью в попытке придерживаться плана Стил, однако многие, вероятно, хотели бы узнать — может, наступило время попробовать что-то менее изнуряющее? Проект The Conversation попросил четырех преподавателей Creative Writing рассказать о своей точке зрения на этот вопрос, а мы представляем перевод их советов.

Лиам Мюррей Белл, Стерлингский университет

Заявление Стил напоминает мне об авторе триллеров Эдгаре Уоллесе, о котором говорили, что он написал роман за один длинный уикэнд. Он удалился в свой кабинет вечером пятницы и не появлялся до утра понедельника, диктуя слова романа своему секретарю и прерываясь только на чашку чая каждые полчаса. Бедный секретарь.

Все, что я могу извлечь из этого жесткого режима, — это то, что понадобится огромное количество чая. Для меня продуктивный день — это четыре часа письма. Четыре часа работы за компьютером, ни на что не отвлекаясь. Этим утром я писал в течение двух часов и смог написать лишь скромные 1000 слов. Однако и это вполне достойный, упорный день. Чтобы с огромным трудом добыть свободные часы для письма, я откладываю подготовку к лекциям, оставляю проверку работ на вечер, полагаюсь на людей, которые сидят с моими детьми. Я делаю все на пределе возможного, чтобы игнорировать даже почту. Когда Стил отвечает на письма — вот что я хотел бы знать.

Бывало — например, на творческих семинарах или под угрозой надвигающегося дедлайна, — что мне приходилось писать в течение шести или семи часов. Но не больше, потому что иначе слова перестают иметь смысл, а клавиша «delete» просто стучит молотком. Я начинаю объяснять сюжет каминной полке и проговаривать строчки диалога с кошкой. Вместо этого я лучше пойду делать что-нибудь еще. Поразительно, как часто ясное представление о тексте приходит когда ты моешь посуду, подстригаешь живую изгородь, гуляешь с собакой. Я знаю, что у многих писателей огромное количество анекдотов или идей для хорошей истории небрежно записано на автобусных билетах. Или же они останавливают машину, чтобы прямо на обочине набросать начало стихотворения.

Оптимальное время работы — четыре часа в день

Нередко во время обеда я ловлю себя на мысли, что обдумываю то, что написал этим утром, или ищу зацепку для сцены, которую напишу на следующий день. Харуки Мураками говорит о том, что для бега на длинные дистанции и для написания романа нужны сходные навыки концентрации и выносливости, и эти усилия нужно быть готовым совершать изо дня в день в течение месяцев или даже лет. В Стерлингском университете мы даже создали специальную исследовательскую группу, чтобы изучить связь между творческим письмом и физической активностью, потому что многие писатели в том числе хорошие бегуны, велосипедисты или пловцы.

Согласно императиву рабочего процесса Стил, каждый день должен быть днем скачек. Но ты не можешь такого выдержать. Моя мантра — это «понемногу и часто», чтобы каждый день набирать обороты. Если тебе удалось написать всего 200 слов сегодня, все равно этих 200 слов у тебя вчера не было. Это может занять пятнадцать минут или шесть часов; в любом случае, это прогресс. Цель не в том, чтобы заполнить страницу как можно большим количеством слов так быстро, как только возможно, а в том, чтобы заполнить страницу правильными словами — сколько бы это ни заняло.

Сара Корбетт, Ланкастерский университет

Прошу прощения, но я должна это сказать — нет никакой формулы, как написать роман (так что не покупайте все эти книги «Как…»). Только работа на износ, выдержка, слепая вера в себя (с ежеутренним побегом от сомнения) и готовность встретить дьявола на перепутье и переиграть его. И писать, переписывать, писать, переписывать, писать, переписывать…

Возможно, это не особо полезные советы для новичка, и я должна признаться, что сама только завершаю свой первый роман — спустя пять лет. Однако вот несколько вещей, которые я извлекла из своего двадцатилетнего опыта преподавания Creative Writing в самых разных жанрах:

- Читайте другие романы. Без этого никак нельзя обойтись: вы должны много читать — со страстью, увлечением и азартом, однако в какой-то момент вам нужно начать наблюдать и затем исследовать, как писатель это делает. Читайте самые разные книги и будьте бесконечно любопытны;

- Практика, практика и еще раз практика. Пишите регулярно, даже если у вас есть всего час вечером или послеобеденное время в выходные. У большинства писателей есть работа, семья, домашние животные, хозяйство, и вы будете удивлены, когда узнаете, сколько всего было написано в перерывах между этими вещами;

- Работайте над своей техникой на всех уровнях детализации: от построения предложений и фразы до выбора слов, создания правдоподобных персонажей, захватывающего сеттинга, динамичных сцен и аутентичных диалогов;

- Пишите о том, что вызывает грусть, провоцирует на поступки, пугает, заводит лично вас; пишите, используя максимум всего себя и свои ощущения;

- Присоединитесь к курсу, организуйте группу;

- Пишите, потому что вам это нравится и потому что вам нравятся новые вызовы;

- Будьте готовы порвать все и начать заново;

- Помните, что писать — это лучшая работа, которая увлекает и очаровывает вас;

- Продолжайте писать…;

- Напишите свои собственные правила.

Так как я написала роман? Медленно — за этот же период я опубликовала два поэтических сборника, много преподавала и наблюдала, как мой сын проходит в школе ступени GCSE и A-level. А также потрошила и переписывала свой текст, предлагала его более опытным друзьям, чтобы они прочитали и дали свои самые жесткие и честные советы, и затем пыталась учесть их, даже если это значило радикальные сокращения и изменения.

У меня получился литературный роман о семье, доме и стыде, но с психологическим уклоном. Героиня и ее история пришли мне в голову одновременно, пока я ехала на поезде домой в Манчестер после встревожившей меня встречи в Уотерстоне. С этого момента начался процесс «раскапывания», как если бы роман уже где-то в мире существовал, и я лишь пыталась медленно, слой за слоем, обнаружить его. Я все еще добавляю одни сцены, а другие вычеркиваю, прорабатываю каждую строчку. Я все еще ищу наилучший способ рассказать эту историю, но я знаю, что уже почти готова отпустить ее, потому что следующая уже на подходе.

Эдвард Хоган, Открытый университет

Писатель и консультант Силиконовой долины Алекс Сучжон-Ким Пан для своей книги «Отдых» (2016) собрал рабочие режимы творческих людей из разных эпох. Из привычек таких писателей как Чарльз Диккенс, Энтони Троллоп и Элис Манро он заключил, что оптимальное время работы — четыре часа в день, и при этом вам нужно рано вставать. Так, Троллоп вставал в 5 утра (слуга приносил ему кофе через полчаса) и писал до 8:30, перед тем как идти на службу в почтовый офис. Работая по такому графику, он опубликовал более сорока романов.

Как писатель с семьей и полным рабочим днем я сейчас следую этому «методу 5 утра», правда, кофе я делаю себе сам. В теории принцип «понемногу и часто» кажется ясным: если ты пишешь 500 слов в день, через несколько месяцев у тебя появится первый черновой вариант. Но на самом деле это не так просто. Мой первый роман потребовал восьми лет, тогда как третий был практически готов за сорок дней. Письмо требует двух состояний мозга: тебе нужен мозг исследователя и рассудительного редактора, но тебе также понадобится и темный хаос творчества. Мой распорядок дня меняется, потому что я еще до конца не придумал, как его организовать. Когда я сделаю это, то, наверное, прекращу работу.

Мне интересен подход Стил. Этот вид погружения, который особенно любят Кадзуо Исигуро и Джесси Болл (утверждающий, что может написать роман за шесть дней), позволяет им сохранить жизненную энергию изначальной идеи.

Пол Шелдон, автор книг, главный герой романа Стивена Кинга «Мизери», описывает, как во время письма он «падает в дыру в странице». Может быть, это тот же вид неудержимой импульсивной энергии, которую испытывает Стил, и потому, вероятно, она упоминает о физической стороне этого процесса. Писатели неохотно говорят об их (довольно редком) чувстве экстремальной сфокусированности, которое появляется, когда они полностью захвачены своей работой. Все эти разговоры о повышенном сердцебиении, потере чувства времени, нахождении в «особой зоне» могут звучать как нечто среднее между йогой и гольфом.

Писательский распорядок — это то, где практические соображения встречаются с более эфемерным вопросом о вдохновении. Ты должен решить, какого рода писателем хочешь быть. Дженни Колган выпускает по две книги в год, и это подразумевает следование специальным дедлайнам — ее романы выходят перед Днем матери и началом рождественского сезона. Письмо — это работа, ежедневное занятие подсчетом слов. Однако, например, Хилари Мантел такая регулярность чужда. Она говорит о «днях потока», когда она даже не отдает себе отчет в том, что она написала, пока не перечитает текст. Но оба автора каждый день сидят за своим письменным столом.

Процесс не-писания столь же важен, как само письмо

Процесс творчества может быть опьяняющим, но чаще всего он достаточно тяжелый. Однако это не то же самое, что работа в шахте. Так что если вы хотите написать роман и считаете, что метод Стил вам не подходит, обратитесь к прославленной и плодовитой детской писательнице Жаклин Уилсон, которая работает около полутора часов в день. В постели.

Дэвид Бишоп, Эдинбургский университет Нейпира

Режим Стил звучит экстремально, но если он помогает ей — пусть будет так. У каждого писателя есть своя собственная оптимальная зона, время и место, где он может генерировать слова, которые когда-то будут готовы для того, чтобы их прочесть. Главное заключается в том, чтобы найти свой собственный подход и осознавать, что он может подойти не каждому проекту.

Некоторые говорят, что ты должен писать каждый день, чтобы стать писателем. Однако письмо — это не просто процесс написания букв на бумаге или на экране. Речь идет о чем-то большем, что позволяет создавать нарративы в воображении. Писатели часто жадны до чтения, хотя всегда есть опасность заразиться стилем или содержанием того, что читаешь прямо сейчас.

То, что нужно написать конкретное число слов за определенный период — тоже миф. Некоторым авторам помогает дневная или недельная цель, однако другие предпочитают посвящать письму определенное время и верят, что слова придут сами собой. Вашему душевному равновесию явно повредит чувство вины за то, что вы не достигли чьей-то продуктивности. Однажды я опубликовал 600 000 слов за один календарный год — но это точно не лучшая моя работа.

Процесс не-писания столь же важен, как само письмо. Не недооценивайте важность разглядывания пейзажа за окном или прогулки. Зачастую самые сложные проблемы в вашей истории могут быть распутаны, только если вы отойдете от письменного стола. Если ничего не помогает, попробуйте заснуть и позвольте вашему подсознанию выполнить эту тяжелую работу за вас. Поразительно, насколько часто отдыхающий мозг может решить проблему, которая не поддается вашему активному размышлению над ней.

Для большинства писателей лучший способ написать роман — это пробы и ошибки: экспериментировать с различными системами, пока наконец одна из них не окажется подходящей. Некоторые авторы создают подробный черновой план как остов для всей истории; другие предпочитают путь открытий, когда в какой-то момент может понадобиться переписать все заново. Кто-то работает в полной тишине, другим нужен фоновый шум, например, музыка. Необходимо дать толчок вашему воображению и общее направление, в котором следовать, однако то, что случится затем, зависит только от вас.

В офисе Стил висит записка: «Чудес не бывает. Есть только дисциплина». Быть писателем не значит проводить 22 часа в сутки за письменным столом, однако Стил права, что чудес не бывает. Если ты хочешь стать писателем, ты должен писать — как бы ты это ни делал. Это непреложный закон.

Нил Гейман. Откуда вы берете свои идеи?

У любой профессии есть свои подводные камни. Например, от врачей хотят получить бесплатную медицинскую рекомендацию, юристов просят разъяснить правовые тонкости, гробовщикам говорят, что их работа, должно быть, очень интересна — но затем поскорее меняют тему разговора. А писателей спрашивают, откуда они берут свои идеи.

Поначалу я отделывался от таких людей быстрыми ответами: «Из клуба «Идея Месяца»», или «Из маленького магазинчика идей в Богнор-Риджис», или даже «От Пита Аткинса» (последнее может показаться непонятным и требует пояснения: Пит Аткинс — сценарист, романист и мой хороший друг, и мы как-то решили, что на такой вопрос я отвечаю, что получил свои идеи от него, а он говорит, что от меня. Тогда казалось, что в этом есть смысл).

Затем я устал от таких не очень остроумных ответов и сейчас говорю людям правду: «Я придумываю их в своей голове».

Людям не нравится этот ответ. Я не знаю, почему. Они расстроены, как будто у меня есть большой секрет, и я по своим тайным причинам не хочу его рассказывать и пытаюсь прошмыгнуть мимо.

Конечно, не хочу. Во-первых, я и сам не знаю, откуда действительно приходят идеи, что побуждает их прийти, и не исчезнут ли они в какой-то момент. Во-вторых, я сомневаюсь, что все, кто спрашивает об этом, действительно хотят прослушать трехчасовую лекцию о творческом процессе. И, наконец, в-третьих, идеи не так важны. Честно. У каждого есть идея для книги, фильма, истории или телесериала.

У любого публикующегося автора бывало такое — к нему приходят люди и говорят, что у них Есть Идея. И, парень, она Сногсшибательная. Она настолько Сногсшибательная, что они хотят, чтоб Ты за Нее Взялся. Предложение всегда одинаковое: они расскажут тебе Идею (выношенную ими с таким трудом), ты запишешь ее и превратишь в роман (что куда легче), и вы сможете поделить выручку пополам.

С такими людьми я веду себя разумно и любезно. Я искренне говорю им, что у меня слишком много идей и слишком мало времени. И желаю им всего наилучшего.

Идеи — не самое сложное. Это лишь часть чего-то большего. Куда сложнее создать правдоподобных персонажей, которые будут делать более или менее то, что ты им скажешь. А самое сложное — просто сидеть и писать одно слово за другим в попытке возвести то, что ты хочешь построить. И сделать это интересным и новым.

Но все же люди хотят знать ответ на этот вопрос. В моем случае они также хотят знать, не приходят ли идеи ко мне во сне. (Ответ: нет. Логика сна — это не логика истории. Попробуйте записать свой сон, и вы в этом убедитесь. А еще лучше расскажите кому-нибудь сон, который показался вам важным: «Окей, я был в этом доме, который также был моей старой школой, и там была няня, и она в действительности была старой ведьмой, и вот она ушла, но остался лист дерева, и я не мог взглянуть на него, и я знал, что если я прикоснусь к нему, то произойдет что-то ужасное…» — и посмотрите, как собеседник будет тупо пялиться на вас). И я не давал прямых ответов. До недавних пор.

Идеи — не самое сложное. Это лишь часть чего-то большего

Моя семилетняя дочь Холли убедила меня прийти на встречу с ее классом. Ее учительница горела энтузиазмом («Все дети недавно придумывали собственные книги, так что, возможно, вы бы могли прийти и рассказать, каково это — быть профессиональным писателем. И поделитесь небольшими историями. Они очень любят истории»), так что я пришел.

Они сидели на полу, я — на стуле, и на меня уставились пятьдесят глаз семилетних ребят. «Когда я был в вашем возрасте, меня просили ничего не выдумывать, — начал я. — Теперь мне за это платят». И в течение двадцати минут я говорил, затем они начали задавать вопросы.

И вот один из них спросил это.

«Откуда вы берете свои идеи?»

И я понял, что должен им ответить. Они еще недостаточно взрослые, чтобы найти ответ самостоятельно. И, наконец, это вполне разумный вопрос, если только тебе не задают его каждую неделю.

Вот что я им рассказал:

Идеи приходят к тебе из мечтаний. Приходят, когда тебе скучно. Они приходят к тебе все время. Единственное отличие между писателями и другими людьми — то, что мы замечаем, когда они приходят.

Идеи появляются, когда ты задаешь себе простые вопросы. Самый важный из них — это «А что, если…?»

(А что, если ты проснулся с крыльями? А что, если твоя сестра превратилась в мышь? А что, если вы все обнаружите, что ваш учитель планировал съесть одного из вас в конце семестра — но вы не знаете, кого именно?)

Другой важный вопрос — это «Если бы только…»

(Если бы только жизнь была такой же, как в голливудских мюзиклах. Если бы только я мог съежиться до размеров пуговицы. Если бы только призрак мог сделать за меня домашнюю работу).

Есть и другие: «Мне интересно…» (Мне интересно, что она делает, когда она одна…), и «Если так пойдет дальше…» (Если так пойдет дальше, телефоны будут говорить друг с другом и вытеснят посредника-человека…), или «Разве не было бы интересно, если бы…» (Разве не было бы интересно, если бы миром раньше правили коты?).

Эти вопросы, как и те, что неизбежно следуют за ними («Хорошо, если раньше миром правили коты, то почему это больше не так? И что они думают на этот счет?»), — и есть один из источников идей.

Идея не должна быть готовым сюжетом, она лишь может стать толчком к творчеству. Сюжеты часто генерируются сами собой, когда вы начинаете задавать себе вопросы, какой бы ни была стартовая точка.

Иногда идея — это человек («Есть мальчик, который хочет научиться магии»). Иногда это место («На краю времени стоит замок — единственное место, где…»). Иногда это образ («Женщина, сидящая в темной комнате, наполненной пустыми лицами»).

Зачастую новая идея заключается в соединении двух вещей, которые раньше никогда не соединялись («Если человек, которого укусил оборотень, превращается в волка, то что произойдет, если оборотень укусит золотую рыбку? А что произойдет, если оборотень укусит стул?»).

Вся литература — это процесс воображения. Что бы ты ни писал, в любом жанре и любой области твоя задача — это придумывать вещи так, чтобы они были убедительными, интересными и новыми.

Но вот у вас есть идея — которая на самом деле является всего лишь чем-то, чего нужно держаться, когда вы начинаете. Что дальше?

Потом вы пишете. Связываете одно слово с другим до тех пор, пока это не кончится, — что бы это ни было.

Иногда это не будет работать или будет работать не так, как вы предполагали. Иногда это вообще не заработает. А иногда придется выбросить все и начать заново.

Я помню, как несколько лет назад мне пришла в голову великолепная задумка для серии комиксов о Песочном человеке. Это была история о суккубе, который дарил писателям, художникам и авторам песен идеи в обмен на определенную часть их жизни. Я назвал это «Секс и фиалки».

Это казалось довольно незатейливым сюжетом, но когда я сел, чтобы написать эту историю, то обнаружил, что она сродни мелкому песку: каждый раз, когда я думал, что уже ухватил ее, она ускользала меж пальцев и исчезала.

Я начинал эту историю дважды и каждый раз доходил примерно до половины только для того, чтобы увидеть, как она умирает на экране.

«Песочный человек» временами — комикс ужасов. Но ни один из сюжетов, которые я написал до этого, не овладевал моими мыслями настолько, как эта история, которую я сейчас собираюсь оставить (вместе с дедлайном, который уже остался в прошлом). Возможно, потому что она наиболее близка к истине. Именно идеи и умение записать их на бумаге, превратить их в истории, делают меня писателем. Это значит, что мне не нужно вставать рано утром и ехать в электричке с людьми, которых я не знаю, на работу, которую я презираю.

Моя идея ада заключается в белом листе бумаге. Или пустом экране монитора. А я смотрю на него и не могу придумать ни одну вещь, достойную того, чтобы ее высказать, ни одного персонажа, в которого люди могли бы поверить, ни одну историю, которая не была бы рассказана до этого.

Смотреть на белый лист бумаги.

Вечно.

Однако я нашел выход. Я отчаялся (это еще один быстрый и правдивый ответ, которым я пользуюсь в случае вопроса «где-ты-берешь-свои-идеи». «Отчаяние». Оно находится рядом со «Скукой» и «Дедлайнами». Все эти ответы верны в какой-то степени). Я взял свой страх, соединил его с главной идеей и написал историю под названием «Каллиопа», которая, как я думаю, окончательно отвечает на вопрос, где писатели берут свои идеи. Она вошла в сборник комиксов «Страна снов». Вы можете прочесть ее, если хотите. И в какой-то момент, пока я писал эту историю, я перестал бояться того, что идеи пропадут.

Откуда я беру свои идеи?

Я придумываю их.

В своей голове.

Ольга Славникова: «Писатель — это такое чувствилище, совокупность острых реакций на мир»

Постоянный мастер Creative Writing School — Ольга Славникова, писатель, лауреат и финалист многих литературных премий, многолетний руководитель Независимой литературной премии «Дебют» и просто замечательный преподаватель. Ее последний роман «Прыжок в длину» получил премию «Книга года», вошел в короткий список литературной премии «Большая книга» и в длинные списки «Национального бестселлера» и «Ясной поляны». Ольга Славникова рассказала о необычном герое своего романа, прототипах, литературном образовании, а также о том, что вообще такое писатель.

Герой вашей последней книги «Прыжок в длину» — человек, у которого в одночасье рушится вся жизнь. Он спасает ребёнка из-под колёс машины и становится инвалидом, лишается возможности профессионально заниматься спортом. Почему вы решили взяться за такую сложную историю?

Герой вашей последней книги «Прыжок в длину» — человек, у которого в одночасье рушится вся жизнь. Он спасает ребёнка из-под колёс машины и становится инвалидом, лишается возможности профессионально заниматься спортом. Почему вы решили взяться за такую сложную историю?

В литературных мастерских я объясняю, что героя надо сразу ставить в сложную ситуацию, тогда текст будет интересно читать. Нужно, чтобы жизнь героя переломилась в самом начале сюжета. Что касается спорта, тут своя история. Я сама занималась лыжами, была кандидатом в мастера. На одной из тренировок лыжня оказалась плохо подготовленной, я получила травму и не смогла продолжить спортивную карьеру. Спортсмен все время, все детство и юность отдаёт тренировкам и сборам — и в один момент мои труды и усилия пошли прахом, всё было кончено. Сейчас спортсменов с такой, как у меня, травмой восстанавливают, но тогда, в позднесоветскую эпоху, дефицитом было всё, в том числе медикаменты. Я ушла, и это ощущение глобальной пустоты, когда спортивная жизнь оборвалась, толком не начавшись (все главное в карьере лыжника происходит после двадцати лет), жило во мне. Я чувствовала, что это должно быть выписано в прозе. Главный герой романа Ведерников — это я и есть. Его травма ещё и в том, что он вытолкнул из-под колёс ребёнка, который не оправдал жертвы. Жизнь пацанчика не стала качественной заменой жизни спортсмена. На этом и строится весь роман.

Как вы ощущали себя, когда писали об этом?

Когда текст идёт и автор чувствует, что всё получается, — это огромная радость. Это компенсирует всё и лечит все старые раны. Единственный смысл писания прозы — получение такого вот творческого кайфа. Кроме того, литературный герой — очень специфический инструмент, благодаря которому автор понимает больше, чем без него, сам по себе. Казалось бы, писатель придумал героя, «взял из головы», но инструмент работает самостоятельно, герой оживает и «показывает» автору новые, неожиданные смыслы. За живым героем бывает очень интересно следить.

В книге очень подробно описаны и переживания Ведерникова, и его лечение. Как вы собирали материал?

Глобальное переживание провала в пустоту у меня своё. Что касается протезирования и повседневности инвалида-опорника — тут, как и для других моих романов, понадобился сбор материала. Я изучила в интернете практически все, что относилось к теме, нашла дневники инвалидов, разобралась с типами протезов. Потом общалась с мастерами-протезистами. Наблюдала, как протезы подгоняются, как человек на них встает, идет. Сначала чтение, просмотр фото и видео, потом работа в поле — все так же, как и с другими романами. Книга без этих этапов, без экскурса в области, не всякому известные, будет не очень интересна прежде всего самому автору.

Вы говорите, что это ощущение долго жило внутри вас. В какой момент вы решили писать роман об этом? Что стало толчком?

Толчком послужила история, как будто не имеющая прямого отношения к роману. Женщина усыновила ребенка, и в мальчишке скоро стали проявляться качества, не свойственные приемной матери. Что-то совсем чужое и пугающее. Женщина просто не понимала, что с этим делать. К тому же мальчишка отлично знал, что он неродной, ведь усыновили его не малышом, и вел себя агрессивно. Эта история и история спортивной травмы слились в одно: я представила, что атлет на просто потерял ноги, но спас пацанчика, который впоследствии стал практически приемным сыном инвалида. При том, что разница в возрасте между Ведерниковым и мальчиком Женечкой не так велика, чтобы отцовство было оправданно. Кстати, женщина, усыновившая ребенка, тоже не годилась по возрасту ему в матери. Вот так происходит с романами: две истории сливаются в одну, и начинается деление клеток, рост живого романного организма.

Можно сказать, что ваша книга затрагивает социальную тему. Как вы думаете, могут ли такие книги влиять на отношение к инвалидам?

Чтобы это произошло, таких книг должно быть много, а не одна и не две. Тема должна стать трендом. Но я надеюсь, что мой роман будет лонгселлером, то есть не уйдёт из культурного обихода после продажи первых тиражей. И в какой-то дальней перспективе, да, сможет повлиять на общество.

Как автору понять, что из его жизненного опыта подойдёт для книги, а что — нет?

Автор может заинтересовать читателя только тем, что интересно ему самому. Если какая-то история глубоко вас волнует, тогда это то, что вам нужно. Не мы выбираем прототипа, а прототип выбирает нас. Потому что поразившая нас ситуация и человек в ней приходят к нам из гущи жизни. Из фейсбука, из разговора за чашкой чая, даже из книги другого автора. Когда понимаешь, что автор описал ситуацию и не докрутил, а у тебя есть жизненный опыт, идеи, есть что сказать. Просто берёшь и докручиваешь, в этом нет ничего криминального. Весь Шекспир стоит на сюжетах, которые до него многократно использовались. Повторюсь, самый главный критерий — самому автору должно быть жгуче интересно.

У вас в книгах часто появляются герои с прототипами?

Не бывает героя без прототипа или без прототипов. Другое дело, как сливаются реальность и авторская фантазия. Иногда есть доминирующий прототип, и ты понимаешь, что именно с этого человека будешь писать героя. Так было в романе «2017». Там у меня сталкеры Фарид Хабибуллин, Володя Меньшиков, Рома Гусев — это всё реальные люди. Они показаны один-в-один, я ничего не смогла изменить, даже имена и фамилии в тексте настоящие. Но так может произойти только со второстепенными персонажами. Сложнее с главным героем. Там, как правило, несколько прототипов — вот как в фантастике у инопланетянина четыре-пять родителей разных полов. А ещё бывает, что автор написал книгу, сдал в издательство и только потом понял, с кого написал героя. Просто в подсознании сидел некий образ — и ожил в прозе. У меня такое было, и не раз.

Никто не приходил и не говорил: «Так это же я в твоей книге»?

Вы сейчас озвучили опасения практически всех начинающих прозаиков. Авторы боятся, что знакомые и близкие опознают себя в героях, и предпринимают неловкие попытки замаскировать сходство. Из-за этого и проза получается неловкой, как бы левой рукой написанной. Коллеги, не волнуйтесь: на самом деле люди очень редко видят себя в зеркале рассказа или романа. Скорее, примут за свое отражение героя, в генерировании которого никак не участвовали, вообще не имелись в виду. Единственное прямое опознание произошло с упомянутыми выше сталкерами из «2017». Когда книга дошла до Екатеринбурга, мне позвонил Фарид с претензией: почему, мол, я написала, что он охотно дает людям в долг, вот теперь все идут к нему занимать. Я отвечаю: «Фарид, но это ведь правда. Ты зарабатываешь нормально, деньги у тебя есть, почему не дать?» «Нет денег, — сердито отвечает Фарид. — Как только появляются, то сразу у кого-то нужда, ну, я и раздал почти все в долг, а тут книжка твоя». Еще сталкеры опасались, что я своим романом подставлю их под налоговую проверку. Но, как видно, налоговики современной литературы не читают.

Допустим, автор списал отрицательного персонажа со своего знакомого и боится, что тот узнает. Как в таких случаях поступать?

Интересы прозы превыше всего. Надо просто писать и наслаждаться процессом. А потом — будет, что будет. По счастью, люди не стремятся узнавать себя в отрицательных персонажах, по крайней мере, не делают этого публично. И еще: если персонаж негодяй, то и прототип такой же. Он и без «узнавания», сам по себе, создаст столько проблем, сколько сможет. Наладить с ним мирные отношения все равно не получится. Так что не бойтесь, пускайте материал в дело.

Вы постоянно ведете в Creative Writing School мастерские прозы. Что вы получаете от общения с начинающими авторами?

Мои ученики дают мне ценное ощущение моей продуктивности. И просто — мне с ними интересно. Здесь работает не только моя писательская ипостась. Я преподаю, потому что мне это свойственно. Видимо, эту способность я первоначально принимала за предрасположенность писать критику. И создавала статьи с советами, как хорошему автору стать еще лучше. Потом стало понятно, что для обучения нужен непосредственный контакт, и достаточно длительный, и я не столько критик, сколько литературный педагог. Мастерские, мастер-классы — то, что нужно. В «Дебюте» такая работа велась, опыт набирался немалый. И теперь в CWS очень хорошая обстановка. Приходят ученики, многие становятся людьми из моей жизни.

Можно сказать, что это заряжает вас?

На самом деле, ученик только берет у преподавателя энергию. Это абсолютное донорство, и это правильно. Тут и писательская, и преподавательская мои ипостаси работают примерно одинаково. Если у меня есть что отдать, я отдаю. Зарождается проза — не могу не писать. Появляется ученик, способный воспринять и пойти от воспринятого в рост — тут же возникает потребность отдавать, шаманить, совместно креативить. Ты постоянно наполняешься и отдаёшь, и так по кругу. А еще меня ободряет и обнадеживает то, что люди, пришедшие на мастерские, пытаются переломить судьбу. У всех есть профессии для жизни, для зарплаты, так сказать. Но они, будучи предупреждёнными о том, как трудно быть писателем, насколько не монетизирован этот труд, всё равно идут туда, куда не могут не идти. А это свидетельствует, что у людей действительно есть способности. Это говорит об их отваге, а это важнейшее качество писателя.

Какие ещё качества важны для писателя?

Писателем надо родиться, это безусловно. Но как определить, что ты писатель? Всякий начинающий автор подсознательно ждёт, что придёт кто-то авторитетный и, как старик Державин, «в гроб сходя, благословит». Этого не происходит по той простой причине, что о способностях человека судить по начальным работам бывает трудно. Например, моя собственная история. В поздние восьмидесятые вокруг журнала «Урал» сложилась группа молодых авторов. Я не казалась тогда самой способной из всех. Но со временем почему-то именно у меня пошло развитие. И я стала тем, кем стала. Важнейшее качество писателя — вера в себя и в свое будущее. Никто не выдаст лицензию на право быть в литературе. Это право нельзя получить, его можно только взять.

Когда вы начинали, был ли кто-то, кто помогал?

У меня был учитель, его звали Лев Григорьевич Румянцев. Он работал завотделом прозы в журнале «Уральский следопыт». Хороший был журнал, смелый, неординарный. В советские годы там публиковалось то, что по цензурным причинам не проходило в центральных изданиях. А Лев Григорьевич был педагог от Бога. Он возился со мной не год и не два, он действительно меня инициировал. Он учил меня «видеть воображением», правильно сосредотачиваться, не бояться железного посредника — пишущей машинки, но чувствовать сам текст. Это был уникальный человек. Многие его педагогические приемы я применяю на своих занятиях.

Как понять, писатель ты или нет?

Существует только один критерий: может ли человек жить обычную жизнь без писания текста. Если может, если не чувствует недостаточности своего существования, — значит, скорее всего, ему в литературу и не надо. Если же без процесса письма, без «дозы», и все остальное валится из рук — ну, тут уж ничего не поделаешь, способности есть, и они возьмут свое. И дальнейший путь один: надо стать очень хорошо организованным человеком. Предстоит совмещать две жизни: нормальную человеческую, где есть работа, семья, и жизнь творческую, которая тоже требует много времени и сил.

Так что же такое писатель?

С одной стороны, — это такое чувствилище, совокупность острых реакций на мир. С другой — писателю необходимо отрастить толстую шкуру, чтобы выдерживать отказы от издательств, злобные рецензии критиков, испытания второй книгой, неуспехом и успехом. То есть писатель должен быть одновременно открыт на восприятие и закрыт, защищен. А это трудно. Ну, и потом, надо любить людей. Предмет литературы — трагедия и драма. Писатель проводит героя через горести, потери, а часто и убивает в конце. И сердце автора должно облиться кровью, иначе книга не состоится. Даже отрицательный персонаж должен получить от автора долю сочувствия, а то не оживет, останется схемой. Любовь прозаика к своим героям бывает неочевидной. Недавно мы с писателем и критиком Анастасией Ермаковой вступили в переписку по поводу романа «Прыжок в длину». Анастасии хотелось, чтобы Ведерников не погибал в конце, чтобы его счастье с одноногой Кирой не было столь коротким. А действительно, отчего бы не сделать хэппи-энд? А вот не получилось. Почему — тут мы признались друг другу, что обе этого не понимаем до конца. В реальной жизни убийство — жестокость и преступление. В литературе — это акт предельной любви к персонажу, как бы парадоксально это ни звучало. Потому что автор сам становится персонажем и принимает гибель вместе с ним. Потому что так он любит всех гибнущих. В этом высокий смысл литературы.

Нужно ли писателям учиться, записываться в мастерские, на курсы? Или можно и без этого справиться?

Специальное образование для творческих людей — совершенно необходимая вещь. Сейчас есть Литературный институт, есть магистратура в ВШЭ. Но возможностей должно быть больше, и они должны быть по преимуществу бесплатными. Мой курс в CWS — это не теория, это практика, во многом штучная, индивидуальная работа. Но я вижу, что моим студентам-технарям очень бы не помешала общая филологическая база. Можно и самостоятельно стремиться к начитанности, но база дает инструментарий, полноту охвата, навигацию. Кроме того, писатель по роду занятий должен учиться всю жизнь. И не только стилистике русского языка. Проза требует многих знаний из самых разных областей. Предположим, ваш персонаж — летчик, командир гражданского воздушного судна. И много вы понапишете, если не вникнете в технологии, в повседневность профессии? Если не проводить постоянно писательских исследований — рискуете остаться в пределах сугубого быта. Там тоже, конечно, есть о чем писать, но — заскучаете, это наверняка.

Насколько для писателя важны премии, конкурсы?

Литературная премия и любой подобный проект — это информационный повод. К сожалению, сам по себе выход книги — никакой не инфоповод и вообще не событие. А премия создаёт вокруг книги и автора некий внешний сюжет. И награждённый автор чувствует себя более уверенным. Но это и большое искушение, потому что, когда начинается премиальный процесс, автор в него эмоционально вовлекается, засоряет свое сознание, утрачивает свободу. Ему рисуются праздничные картинки награждения, а при самом тяжелом анамнезе он начинает мысленно тратить деньги, которые может получить как лауреат. Вот если бы научиться не вовлекаться, не считать бесконечно шансы… Но это мало кто может, разве что перекормленный наградами любимчик различных жюри. Тяжелее всего «темной лошадке» — малоизвестному автору, включенному в шорт-лист. Но через все это надо проходить, так или иначе. Потому что иного пути к известности не существует.

Вы долгие годы возглавляли «Дебют», главную премию для молодых авторов. Часто встречались вам стоящие работы?

Как правило, восемьдесят процентов конкурсного потока сразу шло в отсев. Но и того, что оставалось в ротации, было удивительно много. Попадались работы просто блестящие и профессионально сделанные. Больше было текстов сырых, но с проблесками дарования. Мы с молодыми авторами работали, насколько позволяли наши форматы, вели их, видели успехи, рост. Опыт «Дебюта» показал вот что: одаренных авторов у нас гораздо больше, чем может воспринять российский книжный рынок и то информационное пространство, которое еще остается за литературой. Иными словами: четверо должно кануть, чтобы пятому достался хоть какой-нибудь ресурс.

Как изменить это?

Единственный большой игрок сейчас на этом поле — государство. Оно должно проводить вменяемую политику в области литературы. По большому счету, книгоиздание не может быть чистым бизнесом. Нужна продуманная система грантов, направляемая не только в издательства, но и непосредственно авторам, чтобы у них была элементарная возможность написать роман, не беспокоясь о пропитании и коммуналке. Следует поддерживать небольшие издательства, выпускающие «художку». Надо расширять, а не прореживать списки литературных премий. Где сегодня «Дебют»? Что ожидает «Русский Букер»? Понятно, что денег нет, а вы держитесь. Держимся. Вот, мои мастерские скоро начнутся. Поработаем продуктивно.

Лиза Лосева. Черный чемоданчик Егора Лисицы

У выпускницы мастерской прозы Ольги Славниковой Лизы Лосевой в издательстве «Феникс» вышла книга под названием «Черный чемоданчик Егора Лисицы». Автор рассказала нам о своей работе.

О чем ваша книга и как она создавалась?

Это ретро-детектив. Художественный текст на документальном материале. Юг России, 20-е годы XX века, пожар Гражданской войны. На Юге окончательно власть большевиков установилась только весной 1920 года. Молодой судебный врач Егор Лисица мечтает раскрывать преступления при помощи новой науки — криминалистики. Неожиданно, Лисица оказывается втянут в стремительный водоворот событий, где в череде жестоких убийств смешались шпионаж и огромные деньги.

Текст написан в форме дневника. Дневника врача — главного героя. У героя есть реальный прототип, даже несколько. Прототипы есть и у некоторых второстепенных персонажей — это семьи Ростова и Нахичевани. Также большая часть географии книги абсолютно реальна. Над текстом я работала около трех лет. Собирала материалы в ведомственных и городских архивах. Вела переписку с семьями врачей, которые оказались за границей после событий 1917 года. Собирала личные письма, архивы ростовских и нахичеванских семей.

Почему вы выбрали жанр детектива, чем он привлекателен для вас как для автора и для вашего читателя?

Лет в 11 я взяла в библиотеке первый детектив, соврала, что для мамы. Это была библиотека санатория, и детективов там было множество. Я его прочла, почти ничего не поняла, слишком много в нем было взрослой жизни, но жанр полюбила.

В случае с моим текстом, была идея объединить исторический роман и жанр детектива. Как журналисту, мне было интересно работать с большим объемом информации, историческими документами. Как читателю, был интересен жанр детектива. И они естественным образом для меня объединились. Несмотря на то, что это ретро-детектив, его события происходят в эпоху не только социальных, но и технических революций. Рождались новые идеи, новый язык. Поэтому и язык книги далек от традиционного «ретро». Чтобы найти верное для моей истории звучание, я ориентировалась на тексты Мариенгофа, дневники и письма Булгаковых. В то же время это жанр. Жанр, который считают развлекательным. Поэтому нужно было не терять динамики рассказа и сюжета.

В сюжете книги есть определенные совпадения с сегодняшним миром. Расскажите об этом.

В тексте совпадения просто пугающие. Начиная с даты — это 20-е годы, как и сегодня, с поправкой на век. До буквальных совпадений. Мои герои оказались в ситуации, когда неизвестно, что ждет на улице завтра. В городе введен комендантский час. Да и днем народу на улицах немного. Их пугают наступлением «нового мира», который и страшит, и манит. А в газетах публикуют самые безумные слухи. Ну и мой герой — врач. А врачи и сегодня главные герои, так вышло.

Помогли ли созданию книги занятия у Ольги Славниковой?

Занятия не просто помогли. Вряд ли я бы закончила текст, если бы не они. Тема сложная. Непросто ее уложить в рамки жанра, без совета или даже взгляда такого тонкого автора, профессионала слова не обойтись. Системная работа дает постоянный стимул писать, не бросить начатое. Помимо этого, работа в компании в мастерских снимает много страхов. Наша группа у Ольги Александровны — это действительно уже группа друзей, мы общаемся и сейчас, их поддержка очень важна. Они точно знают каково приходится начинающим авторам.

Любовь Баринова. Ева

В редакции Елены Шубиной вышел роман «Ева» Любови Бариновой, выпускницы очной мастерской Марины Степновой в CWS. Автор рассказала нам, как работала над книгой, где писателю брать поддержку и страшно ли читать отзывы на свое произведение.

Расскажите, о чем ваш роман и как он создавался.

«Ева» — роман о человеке, которому приходится делать выбор в неоднозначных этических ситуациях. Когда сестру главного героя Еву убивают, а убийцам удается избежать наказания, он решает сам восстановить справедливость. Но на пути его мести встает трехлетняя дочка убийц… Я писала роман два года. Начала его, когда училась в CWS, на курсе Марины Степновой.

Кто ваш читатель, как сами его видите?

Думаю, книга может увлечь читателей, которых интересует психологическая проза, тех, кто не делит людей на хороших и плохих, тех, кто понимает, что ради любви каждый может оказаться по ту сторону добра и зла. Последние слова принадлежат Ницше, это один из эпиграфов к роману. Кроме того, смею надеяться, роман может понравиться тем, кто любит хороший русский язык.

С какими трудностями вы столкнулись при написании книги? Были ли моменты, когда хотелось все бросить?

Моментов, когда хотелось бросить, у меня не было. История захватила меня саму, герои полюбились, мне нравилось проживать с ними их судьбы. Некоторые трудности вызвала структура романа, но, когда я поняла, как можно выстроить прошлое и настоящее, стало проще. Самым трудным для меня этапом было редактирование. Когда свежим взглядом пробегаешь первый черновик и понимаешь, сколько нужно чистить, обрезать, подгонять — немного грустишь, да. Первый, второй, третий черновик. В этот момент главное — нырнуть в текст, как в холодную воду, работать ежедневно, без перерывов. Иначе в холодную воду придется нырять несколько раз.

Кто вас поддерживал и вообще какого рода поддержка, на ваш взгляд, нужна писателю?

В первую очередь я благодарна за поддержку Марине Степновой — моему руководителю в романной группе. Марина, кроме того, что прекрасный писатель и лучший сейчас, на мой взгляд, стилист, она еще и очень щедрый преподаватель. Щедрый во всех смыслах — и на знания, на время, которое она уделяет ученикам, и на какую-то безусловную веру в тебя. Также на курсах в CWS я познакомилась с замечательными людьми, с некоторыми подружилась. Мы продолжаем общаться, обсуждать тексты, верить друг в друга. Это очень мощная поддержка, я безмерно благодарна своим друзьям за это. Конечно, писателю поддержка необходима. Волшебный эликсир дружеской похвалы и честной объективной критики очень помогает в работе над текстом.

Есть ли прототипы у ваших героев?

Реальных прототипов у героев «Евы» нет. Но, конечно, какие-то детали характера или внешности — результат моих неосознанных наблюдений над окружающими людьми, просмотра фотографий в общедоступных базах, фильмов, картин в музеях. Я не чувствую потребности обращаться к реальным людям или сюжетам из жизни, но ничего не имею против этого. Когда я читаю книгу, мне не важно, как появился у автора герой, мне важен сам герой, сама история. Другое дело, что писатель, который явно использует прототипы, может столкнуться с непредсказуемой реакцией этих прототипов, когда книга выйдет. Тогда, наверное, надо заранее подготовиться к этому.

Что почувствовали, когда узнали что ваш роман выходит в лучшем, пожалуй, российском издательстве прозы?

Это самый легкий вопрос. Радость, конечно! Большую радость.

Уже есть реакция публики и критиков на вашу книгу. Как писателю не бояться отзывов и рецензий?

Да, реакция уже есть. На Livelib, у некоторых блогеров, книга входила в списки ожидаемых новинок. Есть хорошие, есть очень хорошие отзывы, есть предельно негативные, при этом очень эмоциональные. Конечно, отрицательные отзывы ранят, а положительные радуют. Но, сейчас, когда прошло уже больше месяца после выхода книги, я реагирую более или менее спокойно. Мне нравится, что «Ева» задевает, не оставляет равнодушным. Я рада тому, что диапазон шкалы отзывов предельно широкий. Если бы все отзывы были негативными, впору было бы задуматься над собственной состоятельностью, как и в случае, если бы все были положительными. А так получилось, что книга живая. Как не бояться — не знаю, я не боюсь. Тут скорее вопрос — как относиться к критике. Есть писатели, которые не читают критику. Я читаю и нахожу много полезного, есть очень дельные замечания, с которыми я согласна и постараюсь учесть в следующей работе.

Какой совет можете дать писателям, которые работают над свои первым романом и им порою кажется, что ничего никогда не получится?

Получится или нет, вы сможете узнать только, когда допишите, поэтому — пишите!

Мастерская «Литературное мастерство»

Осенью 2019 года в Creative Writing School проходил конкурс на получение стипендий в мастерскую литературного мастерства, которую проводят в CWS молодые писатели, выпускники магистерской программы «Литературное мастерство» НИУ ВШЭ. Представляем работы стипендиатов.

Конкурсное задание

Есть такое поверье, что три самых сложных задачи, с которыми может столкнуться писатель: постельная сцена, эпизод из спортивного матча и прием пищи. Решите одну из них (до 2 000 зн.)

* * *

Вера Русских. Антисекс

Наш киноведческий факультет я всегда считала сборищем аутсайдеров. Ну а как там, скажите на милость, может себя чувствовать человек, слушающий лекции про Антониони и Висконти, пока в соседней аудитории сидят десяток таких вот Антониони и Вискотни. Люди, которым предстояло в жизни делать реальное дело. Собирать овации, переживать провалы, бухать из-за творческого кризиса и отсутствия вдохновения. А нам — лузерам — всего-навсего про это писать и быть свидетелями чужих триумфов. Я понятия не имела, зачем это все было нужно девочкам из моей группы. Кажется, кто-то из них всерьез хотел возродить в России институт кинокритики. Мои же цели были куда более скромными — закрутить роман с настоящим режиссером. Неамбициозно, зато честно. Просто меня со школы тянуло к творческим парням. Даже в седьмом классе, пока все сохли по накачанному тупому физкультурнику, двадцатидвухлетнему Игорю Дмитриевичу, мне нравились всякие фрики, делавшие чудовищно несмешной стендап.

Короче говоря, на попойку по случаю окончания третьего курса я пришла со вполне определенными намерениями. Перед ней — попойкой — был смотр экзаменационных работ с режиссерского факультета и защита наших рецензий на них. То ли хорошая погода и весна сделали свое дело, то ли народ просто расстарался, но почему-то обошлось без двоек и пересдач. Так что все были пьяненькие и счастливые.

Я писала рецензию на фильм «Однажды» Петра Вереженского. Вообще-то, его настоящая фамилия была Вережко. Но режиссеру с такой ходить, ясное дело, негоже. И он стал Вереженским. Говорили, что даже паспорт поменял. Фильм был, кстати, неплох. Негустой на события, с полным отсутствием морализаторств, в меру умными диалогами и простым сюжетом. Там мальчик встречает девочку, и они всю летнюю ночь беззаботно гуляют — заходят в бары, говорят о высокопарной ерунде, крадут ананас из палатки, целуются. В конце — целомудренная сцена секса в парке, которую можно показать даже пятикласснику. В общем, талантливо и с претензией — мне так казалось. Я на первых же титрах придумала, что завершу рецензию фразой: «Этот фильм — как кусок свежего зеленого яблока и дуновение теплого ветра в лицо».

— Твой фильм — как кусок свежего зеленого яблока и дуновение теплого ветра в лицо, — сказала я, садясь рядом.

— А почему зеленого?

— Потому что красное — это приторно. А мне из твоего фильма ясно, что после этой ночи они по своим делам разойдутся.

— Ну да, так и думал вообще. А почему ты мой фильм для рецензии выбрала?

— Честно?

— Честно.

— Потому что ты красивый.

— Понятно.

— Да я просто со школы высоких люблю.

— Ага, понятно. А я наоборот низких.

— Миниатюрных, ты хотел сказать.

— Ну да. Вам, киноведам, виднее как слова подбирать.

— Ага. А знаешь, во мне росту сто пятьдесят пять сантиметров.

— Да?

— Да.

— Ну, может, это тогда? Того?

— Может и это, да.

— Ну пойдем.

В такси мы даже не целовались. Возможно, Петру это казалось слишком изъезженным киношным штампом. В лифте, кстати, тоже. Да и вообще это все мало походило на страсть. Уже на пороге я начала думать: чего приехала вообще?

В квартире было чисто, но бардак. Это лучше, чем грязно и когда все вещи на местах. А вот пахло почему-то ничем.

Сели на диван. Минут пятнадцать молча пили какой-то противный портвейн.

— У тебя там коробка стоит. «Антисекс». Зачем?

— А. Да это кот у меня. Совсем псих по этому делу. Достал орать.

Мне стало ясно, что кот Петра был более чувственной натурой, чем его хозяин. Неясно оставалось, почему в нас уже две бутылки вина, я распустила волосы и вообще всю себя, а мы так и сидим.

— Слушай!

Сердце забилось.

— Давай это, что ли…

Ну наконец-то!

— Посмотрим ченить?

Понятно. Из этих. Извращенец. Сейчас покажет мне свою коллекцию порнхаба.

— Ну вот из моего чего-то, например. Хотя… на хрен это надо. Давай спать лучше.

В целом я уже ничему не удивлялась. На всякий случай разделась сексуальнее обычного и легла в кровать. Петр вырубился секунды за три. Я же долго ворочалась, потом резко картинно поднялась и обхватила себя руками за колени, привалилась к стене.

— Ты че?

— Ну, странно это.

— Че?

— Я, честно говоря, думала, что мы с тобой по-человечески сексом займемся и я уеду, когда мосты сведут. А потом буду весь день переживать, напишешь ты мне или нет. Как обычно, в общем. Как у людей.

— А. Да ты знаешь. Мне иногда кажется, что у меня ранняя импотенция на почве умственного перенапряжения.

— Ой.

— Ну да. Не идет у меня с этим, и все.

— Может, ты просто фетишист какой?

— Какой?

— Да не знаю. Разное бывает. Животные там, старухи, публичные пространства.

— Ну, я не пробовал. Хотя не. Вот курилку на пятом этаже знаешь? Там было дело однажды. То есть, нельзя сказать, что было. Она мне еще тогда крикнула что-то вроде: «У тебя не член, а мертвая грустная гусеница».

— Обидно.

— Не, мне на такое все равно. Обидно мне, когда про кино мое плохо говорят.

— А может тебе бабы страшные попадались?

— Ой, да я тебя умоляю. Вы все одно и тоже говорите.

— Ну и ты нахал.

— Спать давай. Я с этим дипломом так затрахался, понимаешь?

Я, ясное дело, не понимала. Но отстала. Петр засопел, мне не спалось, а мостов было ждать еще минут тридцать. Лежу голая, гляжу в потолок. В ванной истошно орет кот, которому, видимо, не помогает «Антисекс». Думаю — а может, мне просто надо лечиться от нимфомании? Хотя с моим послужным списком в четыре человека…

Внезапно Петр открыл глаза, беззвучно снял футболку, резко меня обнял и интенсивно облапал — и почему русские мужики считают это прелюдией? Спустя семь минут унизительной неритмичной возни произнес: «Ой, как же было хорошо» — и снова уснул.

Ну хоть кому-то сегодня было хорошо, подумала я. Поднялась с кровати, оделась и вышла на улицу. Закурила под козырьком подъезда и пошла домой с одной лишь мыслью: «Фильмы он снимает куда лучше».

* * *

Елена Данилова. Без названия

Меня зовут Лёлик, и мне восемь лет.

Когда мама представляет меня своим подругам, она обычно говорит: «Это Леля. Она у нас круглая отличница».

У папы на случай гостей припасён другой вариант. «Это Леля. Она у нас ест лук как яблоки!» — гордо говорит он.

Поедание лука — это моя суперспособность. Как катание на велосипеде без рук или стояние на голове. Вот вырасту и стану огнеглотательницей в цирке!

Дамы и господа! На арене цирка Алена — неистовая поедательница лука!

Как и все порядочные циркачи, перед выступлением я тренируюсь. Папа нарезает большую тарелку лука, заправляет солью с маслом. Кухня заполняется ароматом, который отпугивает от нас всех домашних. А нам того и надо! Мы с папой поддеваем вилкой кусочки из общей тарелки и отправляем их в рот с сочным хрустом. Кольца лука напоминают мне прошлогоднюю мамину химическую завивку, которая за один поход к парикмахеру сделала маму выше на целых три сантиметра!

На физкультуре в школе я всегда стою последняя. Завивка стала бы хорошим решением, но мама говорит, что маленьким девочкам ее не делают, потому что если химический раствор впитается в нежную детскую кожу, от этого можно поглупеть. А поглупеть сейчас мне никак нельзя, иначе некому будет отстаивать честь школы на городской олимпиаде по природоведению в конце года. Не чемпионат по поеданию лука, конечно, но тоже серьезное мероприятие.

Когда тарелка оказывается наполовину пуста, а сладковато-свежая луковая горечь становится больше похожа на лекарства, приходит время для хлеба. Он лежит на столе и дожидается своей очереди. Хрустящий снаружи и мягкий внутри. Папа говорит, что этот хлеб уже успел проделать путь от завода до рынка, а потом из маминой сумки прямиком к нам домой, но все равно остался тёплым. Наверное, на заводе хлеб такой горячий, что рабочим приходится работать очень быстро, чтобы не обжечься. Потом очень быстрые водители везут хлеб на рынок, а очень быстрые продавцы продают его очень быстрым мамам, а мамы быстро несут хлеб по своим домам. «Как хорошо, что моя мама такая быстрая!» — улыбаюсь я своему кусочку хлеба и заедаю его луком.

* * *

Александр Чернавский. Stuff.

— Поздравляю, сегодня к нам уже из «Яндекса» приходили.

— Счас отзывы гляну…

— Ринат еще рассказывал, как писал — «чаек оставляйте, и нормально все будет».

— Это ноябрь… Надо хотя бы с января что-нибудь.

— Три с половиной рубля, кстати, ты мне еще должен.

— Сегодня какое число?

— Девятнадцатое.

— У нас вот «цены выше среднего», Дэн.

— О, бля, я не знал.

— Это Влад, скорее всего.

— Может, это Саня был?

— На самом деле на Саню это не похоже.

— А Саня, который военный, мог?

— Который в очереди к нам стоял?

— Точно, он мог. Кстати, вкусно тогда было.

— А может этот Женек, лысый?

— Ну, хрен знает…

— А вот эти ребра больше не бери.

— Да там еще осталось!

— Хуюшки. Вчера банкет же был.

— Точно. Как все прошло?

— Да нормально. Бифштексы и люля все ушли.

— А кого готовили?

— Этого… Туриста. Роберт, кажется.

— С татуировками?

— Ага.

— У него же все тело забито этими автографами, которые ему ставили, а он потом забивал.

— Да… Проблема была, вообще-то.

— Я считаю, с собой ты можешь делать что хочешь, если никому это не мешает.

— Он не русский?

— Родился, вроде, в Нью-Джерси.

— Да как наши все. Из идейных.

— А у него что?

— Развод, депрессия, вот это все…

— Ну, без проблем все прошло?

— Так-то да… Но у него живого места не было, даже на голове…

— Череп тоже забит?

— Да сам посмотри, что у него было на голове! Я сфотал на память.

— И так везде?

— Я и говорю. И как такое подавать?

— Да, тут только на повара и надеяться. Он небось все соусом залил. Я сегодня с утра смотрел — литра два ушло, не меньше.

— А на рынок ты теперь скоро?

— Как пойдет, посмотрим. Осталось еще слегка.

— А как гости, все понравилось?

— В конце, говорят, слегка остыло. Одна, такая, говорила: «На кухне сегодня недожар». Но в целом пойдет, чаевые были норм.

— А сегодня что?

— Как обычно, и четвертый зал под резерв, человек восемь будет точно. Надеюсь, всем хватит, а то девочка только завтра будет.

— Да все заебись, я проверял с утра, чего волноваться-то?

— Да никто вроде не волнуется. Даже на суп должно хватить.

— А что у нас с костями, кстати?

— Да как обычно. Они сами теперь приезжают по графику и забирают.

— Много там?

— Да не, он сам был сантиметров сто семьдесят, не больше.

— Ну, гуд…

— А чего сегодня у нас на обед?

— Холодец. По случаю Володя сделал нам.

— Чо-то он как-то уже заветрился.

— Ну он и полежал полдня, типа.

— Ну вот, смотри…

— Да, уже не очень. Но ничего, зато его и давно не было.

— Вкусняшка.

— А то.

— Ну, я курить.

— Ладно, я во второй, проверю, как там…

* * *

Ирина Костарева. Без названия