Август 2021

Роман Дарины Стрельченко «Земли семи имён»

Аяд

Белая Полоса

Венецианская рапсодия

Верочка

Виднее издалека

Дикий зверь и саамские панки

Запах детства

Красивый инвалид

Кривая дорога. Жизнь

Летнее время

Мёд

Острава

Тапочки

Эксперимент

Первый воздух

Семена

Бегущая по строкам

Борат: случай украденной идентичности

Важные вещи

Границы на замке: рассказ одинокого солдатика

Заголовок жизни

Зерно и бабло

Ира или Гальфиря

Как Фил Найт превратил увлечение спортом в сверхприбыльный бизнес

Как я не стал поэтом-песенником

Кинезиотерапия

Мечта?

Мони Нильсон и её шалости

Не говори пока никому

Сгореть дотла, как Птица Феникс. Две жизни Шэрон Стоун

Сексуальное насилие над женщинами: как бы есть и как бы нет

Семейное древо (Предания, вымыслы, факты). Степан

Случай на море

Спасти бессловесного Рэйна

Максим Амелин: «Поэт, как птица — перестает писать, когда «выпевает» центр пения в мозгу»

В фейсбуке это состояние называют словом «неписец». А что это такое — знает каждый поэт и прозаик. Не пишется, не работается.

О поэтическом «неписце» мы поговорили с гостем поэтической мастерской Creative Writing School, поэтом, издателем и ведущим специалистом по русской поэзии Максимом Амелиным. Максим рассказал, как справлялись (или не справлялись) с подобной ситуацией русские поэты и предложил свои пути выхода из кризиса.

Максим, у тебя есть классная птичья теория про поэтический кризис: поэты перестают писать, потому что, как птицы, «выпевают» центр пения…

Про птиц мне мой друг, светило нейронно-мозговой биологии, рассказывал. Оказывается, у птиц в мозгу есть центр пения. Весной они весь центр пения выпевают, и там все до единой клетки отмирает. А потом птицы летят на юг, где центр пения отрастают заново, и тогда они прилетают снова и снова поют…

Эту «птичью» теорию можно легко переложить на поэтов: по той же причине многие пишут в молодости, по той же причине первые поэтические книги самые удачные. Первый текст, первая книга создаются на таланте, на центре пения, а дальше необходимо набирать мастерство, потому что центр пения, очевидно, иссякает.

Как набирать-то?

А у всех по-разному. Все мы хомо сапиенс и не можем быть вечно молодыми. Есть поэты романтического склада, которые «выпевают» свое и живут потом недолго. У моего поколения таким поэтом был Борис Рыжий, запоздалый постсоветский романтик: последний год перед смертью он ничего не писал, и это обстоятельство могло как-то повлиять на его решение уйти. Иссяк центр пения, человек испугался: вот ты пел-пел и вдруг, как рыба, не можешь двух слов связать.

Но есть поэты другого склада, более… классицисты, что ли. Они живут долго, меняются на своем творческом пути. Причем на Западе таких поэтов больше, чем у нас.

Что делать, когда пришел неписец? Сидеть и ждать, когда центр пения отрастет?

Надо помнить, что нет большого и серьезного поэта, у которого не было бы периода «не-письма». Возьмите Тютчева, Ходасевича. Пушкин не писал несколько лет, и у него поэтическая птица улетала куда-то. Поэты переживают это время по-разному. Одни молчат, а другие могут сочинять иронические стихи. Мандельштам, например, пять лет своего неписания сочинял смешные тексты: «Антология античной глупости», «моргулеты», цикл шуточных стихов про переводчика Александра Моргулиса:

Старик Моргулис зачастую Ест яйца в всмятку и вкрутую. Его враги нахально врут, Что сам Моргулис тоже крут.

И что потом?

А потом — поэт меняется. На примере Мандельштама хорошо видно, как менялась его поэтика: Мандельштам 1910-х годов, 1920-х и 19-20-х — это вообще три разных автора.

Как тебе удается писать стихотворения по пять лет? Взять, к примеру, твое знаменитое уже стихотворение, посвященное смерти товарища во время взрыва в метро в 2004 году.

Но это больше относится не к «неписанию», а к форме. Я пять лет думал, как его написать. У поэтов ведь есть способы, как писать о войне, существует богатая традиция военной лирики. А вот теракт — это экстраординарное событие. Как о нем писать, если у тебя погиб там друг? Какие слова подобрать? Непонятно. В итоге я вышел на форму развернутой эпитафии.

Чем заняться в период молчания

Наверное, в период молчания можно было бы и поучиться чему-нибудь?

Хорошо, чтобы поэт был готов к новым песням. Все идеи висят в воздухе и никто не знает: а вдруг к вам придет «Божественная комедия», а вы терцинами не владеете. А если новый «Евгений Онегин» свалится, а вы не знаете, что такое онегинская строфа? Человек, допустим, никогда не писал музыки, а к нему пришла симфония Шостаковича. Хоть в дурдом ложись, если не знаешь нотной грамоты.

Ну не знаешь и что, пропала симфония?

Почему пропала? Идея — она такая, не поймаешь — перейдет к другому. Не зря же у нас так много поэтов одного стихотворения: то или иное хорошее стихотворение мог написать большой поэт, а написал малый. Ион Деген тому пример.

Дурацкий вопрос: насколько важно быть голодным, чтобы идея лучше шла. Известная же фраза: поэт должен быть голодным.

Может, что-то в этом есть. Я читал старинный индийский трактат, где один индус пишет, как поэт должен жить. Там подробно расписан распорядок поэта, и из сегодняшнего дня это выглядит чудно. Написано, что поэт должен жить на всем готовом при дворе вельможи или князя, должен смотреть на красивое не смотреть на уродливое. У него должен быть сад с прудами и с лебедями. Более того, там расписано, сколько раз ему нужно питаться. А для мужчин еще предписывается распорядок общения с женщинами.

Про женщин ничего не сказано?

Про женщин наши переводчики не перевели, но наверняка что-то было. В Индии не считали, что поэты должны быть только мужчины, как раз наоборот, у них «атман» беспол, поэтами могут быть мужчины и женщины, вопрос только к постижении огромного количества наук связанных с поэзией: 8 основных и 64 вспомогательных…

Я вообще заметила, что ты часто продвигаешь и рекламируешь восточные поэтические практики.

Да потому что индусы докопались до невероятных вещей. Возьмем их знаменитую «Ригведу». Это десять гимнов, где каждый гимн обращен какому-то божеству, а один гимн-загадка, который не обращен ни к кому, но при этом все знают, что это гимн речи. В тексте происходит интереснейшая вещь. «Речь» у индусов это «вач», и это слово рассыпано слогами: там много слогов ва-, -ач, -чва. Когда гимн заканчивается, где-то в третьем глазу читателя собирается слово «речь».

Мне кажется, такие фишки невозможно понять в переводах.

Это правда, сейчас индусы целиком и полностью ушли в языковые игры, перевести и понять их «поэтическое мясо» невозможно, но мы можем наслаждаться подходом. Поэтика-то потрясающая. Меня в свое время потряс великий индийский теоретик Анандавардхана (он у нас переведен, кстати), написавший, что поэтический текст — это такая шелковая ткань, за которой что-то видно, но не точно. Анандавардхана считал, что задача поэта сделать так, чтобы поэтическое находилось не внутри текста, а ЗА ним. Когда человек читает текст, у него должно нечто новое собраться, но не с первого прочтения а с третьего-пятого.

Вот этот элемент вынесенности за текст — поразил мое воображение.

Что-то похожее немецкие романтики придумали: нельзя говорить любовь-ненависть, а нужно выражать это через другие ассоциативные ряды. У нас на онлайн-курсе по поэзии даже есть такое задание: напишите стихотворение о любви, не используя слово «любовь».

Европейская традиция, ведущая начало от античности, — она явленная. Работать на полутонах, действительно, начали романтики: говорить не те слова, выражать чувства, не называя чувства. Но индусы стали делать это гораздо раньше, еще до нашей эры.

Между строфами должна пролетать молния

Что можешь сказать о нашей теоретической традиции?

А наша поэтическая теория эстетически не особо разработана. Что говорить, если у нас великий критик — Белинский. (Я считаю это беспредел, когда люди глухие к поэзии являются главными ценителями поэзии). Но один из интереснейших трактатов написал Державин. Эта штука называется «Рассуждения о лирической поэзии или об оде», и там на примере больших од рассказывается, как лирическое стихотворение устроено. Главная мысль состоит в том, что между строфами должна пролетать молния. Державин говорит, что надо выбивать строфы ударом молнии. Из А следует не Б, а сразу Д. Происходит пропуск.

Это что-то вроде того, что Мандельштам назвал «мышлением опущенными звеньями»?

А никто ничего другого не изобрел, просто метод усложняется со временем. Как ужать огромную державинскую оду на 180 строк в маленькое лирическое стихотворение на 16 строк? Первым это сумел сделать Тютчев, выбивая звенья, а уже у него научились все. Так устроены стихи из сборника «Тяжелая лира» Ходасевича. Так устроены стихотворения Мандельштама.

Что запоминается в поэзии? Эмоция, которую ты испытал от прочтения нескольких строк. Стихотворение должно поражать, иначе всякое «делание стихов» обессмысливается. Нужно же понимать, что огромное количество стихотворений пишется ежесекундно. Об этом Самойлов писал:

В этот час гений садится писать стихи. В этот час сто талантов садятся писать стихи. В этот час тыща профессионалов садятся писать стихи. В этот час сто тыщ графоманов садятся писать стихи. В этот час миллион одиноких девиц садятся писать стихи. В этот час десять миллионов влюблённых юнцов садятся писать стихи. В результате этого грандиозного мероприятия Рождается одно стихотворение. Или гений, зачеркнув написанное, Отправляется в гости.

Самойлов — не мой автор, но это стихотворение очень точное.

Можешь посоветовать какую-то литературу для чтения в период молчания?

Есть масса всяких книг, написанных о поэзии. Я прочел много и понял, что, в принципе, в большинстве переписывается одно и то же из того, что было в «первичных» книгах. Список таких «первичных» книг я составил, они разные и касаются эстетики, не техники. Все это можно прочесть за месяц. С удовольствием поделюсь.

Фото © Anatoli Stepanenko, 2017

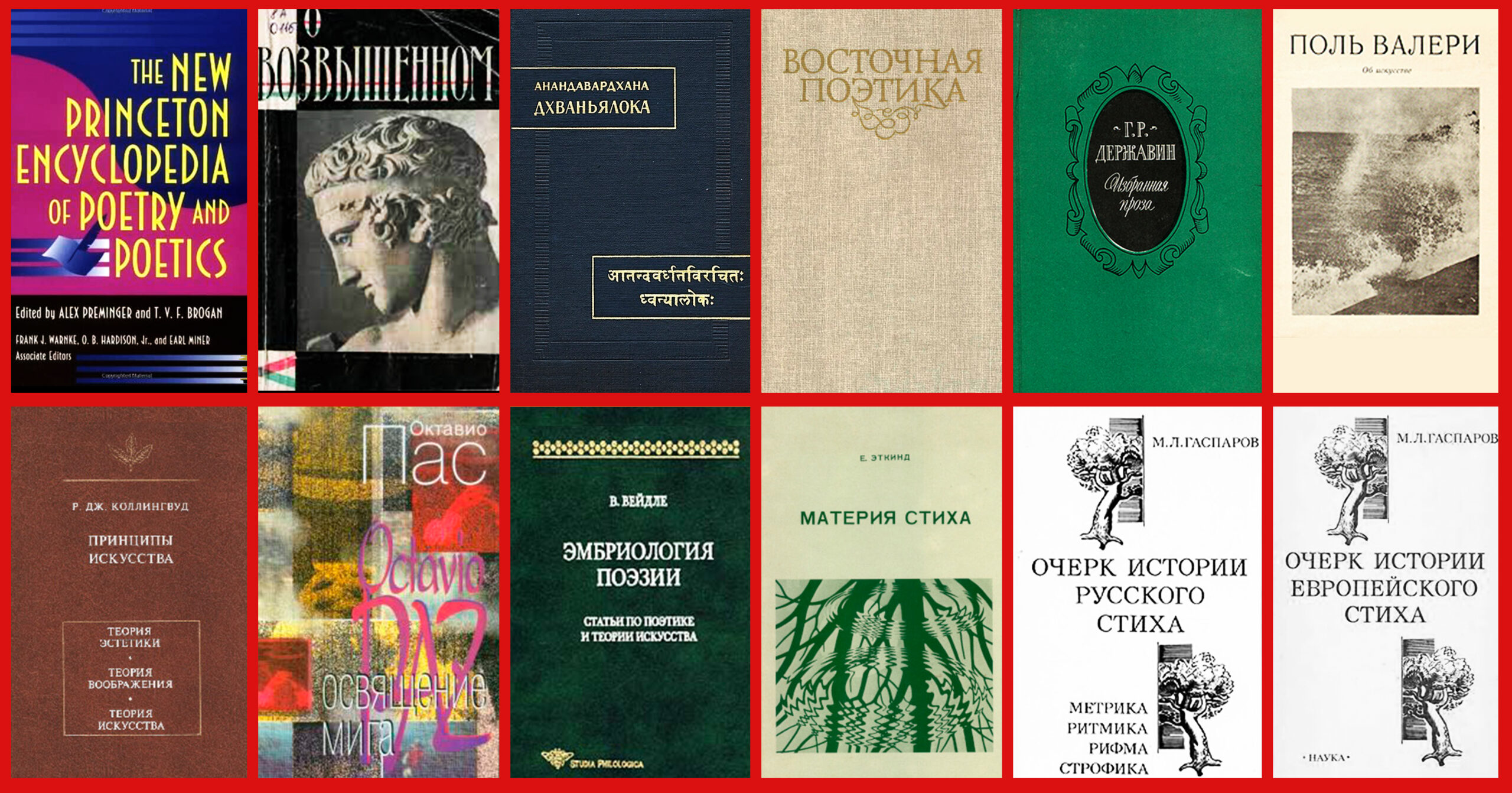

Максим Амелин. Топ-12 главных книг о поэзии

Перед вами список лучших книг о поэзии, который специально для читателей «Пашни» составил и прокомментировал ведущий современный поэт и теоретик литературы Максим Амелин. «Есть масса всяких книг, написанных о поэзии, — говорит Максим. — Но, прочитав огромное их количество, я понял, что в большинстве переписывается одно и то же». Список можно прочесть за месяц и большая часть доступна в интернете по первому клику.

1. The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics. Princeton University Press, 1993

Эта книга много раз издавалась, в ней 1500 страниц, но необязательно читать полностью. Можно скачать и пользоваться: там, хотя и поверхностно, но собрано все о мировой поэзии. Хотя бы буква, но написано про каждую поэзию мира. А про античность — так и совсем неплохо написали.

2. Псевдо-Лонгин. О возвышенном [трактат]. М.-Л.: Наука, 1966

Базовая вещь, с которой нужно начинать. Псевдо-Лонгин — это имя, данное анонимному греческому писателю I—III веков н. э. Его трактат совсем небольшой, меньше 50 страниц, но очень важный для эстетического понимания того, что есть поэзия.

3. Анандавардхана. Дхваньялока (Свет Дхвани). М.: Наука, 1974

Великий индийский поэт и теоретик литературы, живший в I веке нашей эры. Его знаменитая работа называется «Дхваньяалока», что переводится как «Свет отзвука». Этот «дхвани», то есть «отзвук» он считал душой поэзии. В «Дхваньяалоке» есть разные сравнения поэзии, в том числе то, что потрясло меня. Автор говорит, что поэтический текст — это такая шелковая ткань, за которой нечто видно, но не точно.

4. Восточная поэтика: Тексты, исследования, комментарии. М.: Восточная литература, 1996

Это единственная книга, которой нет в Интернете. Но я очень рекомендую найти ее у букинистов, она была издана большим тиражом и стоит всего 150 рублей. В книге рассказано не только про индусов, но и про китайцев, корейцев. Очень интересно описана теория персидских заимствований, где заимствования называются криминальными терминами: что-то вроде «разбой» — это когда человек сплагиатил. «Ограбление» — это фанфик по-нашему… и таких смешных градаций огромное количество.

Все эти представления заставляют иначе посмотреть на нашу поэзию и понять, как вообще работают стихи.

Сам я нашел «Восточную поэтику» случайно на Цветном бульваре. Открыл и обомлел. Эту книгу у меня брала поэт Инга Кузнецова, а потом вернула с многочисленными закладочками.

С тех пор я решил покупать везде, где только найду, и дарить друзьям-поэтам. Они очень благодарят.

5. Державин Гавриил. Рассуждение о лирической поэзии, или об оде // Державин Г. Р. Избранная проза. М.: Советская Россия, 1984. С. 273—344, 386—392

Наша теория о поэзии не особо разработана, я вам скажу. Но я считаю, что из русских исследователей один из интереснейших трактатов написал Державин. Первая часть этого трактата — потрясающая. На примере больших од Державин рассказывает, как устроено стихотворение. Причем ученые так и не нашли, на какие источники он опирался. Похоже, что все это — его уникальные разработки!

6. Поль Валери. Об искусстве. М.: Искусство, 1976

Постструктуралисты все мудрят и заумствуют, но между тем, все понимают, что просто и понятно все то же самое выразил Поль Валери. Великий французский поэт много рассуждал о поэзии, и эти рассуждения в виде эссе великолепны.

Та же книга выходила в 1993 году на какой-то туалетной бумаге и у нее был немного иной состав, но тоже очень интересно. Ясно и доступно.

7. Коллингвуд Робин Джордж. Принципы искусства. М.: Языки русской культуры, 1999

Коллингвуд вообще-то английский историк, но он любил поэзию и в свободное время занимался эстетикой поэзии. Третью часть книги можно не читать, а вот в первых двух он говорит о поэзии так, как никто. Коллингвуд «от противного» рассуждает, чем НЕ является поэзия: магией, например, пятым, десятым. Так автор приходит к тому, что есть поэтическое.

Английский ум. Абсолютная логика. Рекомендую.

8. Вейдле Владимир. Эмбриология поэзии. М.: Языки славянской культуры, 2002

Еще одна книга, о которой я довольно поздно узнал, потому что она, хотя и выходила по-русски, но особо никому не была нужна. По сути, это спор с формалистами, хотя Вейдле и сам использует формальные методы. Вейдле обращает внимание на внутреннюю, звукосмысловую структуру поэзии. Автор немного вязкий, медленно подходит к сути, рассказывая как будто случайные истории из жизни. Что-то там в его жизни происходило одно, другое, третье, а потом вдруг — раз— и открывается невероятное.

Кстати, Вейдле общался с Ходасевичем, и в книге можно узнать некоторые идеи Ходасевича.

9. Пас Октавио. Освящение мига. СПб.: Симпозиум, 2000

Знакомый незнакомый автор, большая часть идей которого у нас известна в пересказе Бродского. Пас — мексиканец, политик, дипломат. Он получил Нобелевку, вслед за Бродским, написал чуть ли не двадцать томов о поэзии и, кстати, тоже «сошел с ума» на индусах.

В отличие от Паса, я не рекомендую Элиота, у которого Бродский тоже брал какие-то идеи и пересказывал в своих эссе. Суждения Элиота мне кажутся немного поверхностными.

10. Эткинд Ефим. Материя стиха. Paris: Institut d’études slaves, 1978.

Автор берет тексты и очень интересно их разбирает, так, что понимаешь теорию на примере этих замечательных разборов. В какой-то мере Эткинд продолжает линию Вейдле, сочетая Якобсона, с которым спорил Вейдле, и самого Вейдле.

11. Гаспаров Михаил. Очерк истории европейского стиха. М.: Фортуна Лимитед, 2003

12. Гаспаров Михаил. Очерк истории русского стиха. М.: Фортуна Лимитед, 2000

Две прекрасные книги, в которых все очень понятно написано. Неслучайно эти работы переведены на иностранные языки. У Гаспарова есть книги для продвинутых стиховедов: в них одни цифры и таблицы. Здесь же — увлекательно и понятно: мало счетного, много информативного. Особенно интересно про скальдический стих, особое явление, рядом с которым даже индусы отдыхают. Если вы прочтете это, то сможете читать и все остальные книги, потому что знаний будет достаточно.

От Хемингуэя до Мураками: советы великих писателей для работы из дома

Пандемия коронавируса вынуждает многих из нас работать из дома. Мы можем многому научиться у людей, которые всегда работали в изоляции. Мы перевели статью из The Guardian, собравшую лучшие советы писателей прошлого.

Если есть когорта людей, идеально подготовленных к работе в домашней изоляции, — то это писатели (а также члены закрытых монашеских орденов).

Авторы, у которых горит очередной дедлайн по книге или есть тот проект всей жизни, что должен быть завершен прямо сейчас, часто вынуждены уйти в полный локдаун, чтобы эта чертова вещь была, наконец, закончена.

Они запасаются едой, ограничивают коммуникацию с внешним миром, творят и пытаются придерживаться строгого распорядка, позволяя себе достаточное количество отдыха и здоровой еды.

Вот некоторые из их советов, которые помогут не просто выжить во время работы дома и социальной изоляции, но написать ваш главный шедевр именно в этих условиях.

Первым делом приступайте к самому тяжелому

В обычное время, особенно если вы работаете в команде, ваш распорядок дня может зависеть от других людей, но когда вы работаете независимо, то попытайтесь приступить к работе как можно раньше.

Эрнест Хемингуэй, например, каждый день начинал писать в шесть утра и следовал одному и тому же расписанию наподобие какого-нибудь бухгалтера среднего звена — в отличие от той свободной жизни, которую он вел в остальное время.

«Когда я работаю над книгой или рассказом, то начинаю писать рано утром, как можно скорее после первого луча солнца. Тебе никто не мешает, в комнате прохладно или даже холодно, и вот ты начинаешь писать и согреваешься за работой», — рассказал он «Paris Review».

Если вы работаете из дома, то приступите к главным задачам дня — докладу или отчету, которые вам нужно поскорее закончить, — так рано, как только можете. Конечно, если у вас есть семья, то этому не так-то легко следовать, но все же с утра у вас будет наиболее свежая голова. К тому же в это время вы будете меньше отвлекаться на почту и групповой чат с очередными страшными новостями из пандемийного мира.

Как только вы закончите с делами, которые требуют наибольшего умственного напряжения, то можете переключиться на более мелкие и монотонные задачи. Вероятно, вы успеете сделать больше дел быстрее обычного, так что если ваше присутствие требуется только время от времени, то можете провести остаток дня за чем-нибудь приятным. Например, почитать или выпечь что-нибудь, пока почтовый ящик не оповестит о появлении новой задачи.

Разработайте график и придерживайтесь его

Чтобы быть продуктивным в домашней обстановке, вам потребуется как можно скорее разработать строгий график и придерживаться его.

Когда писателям приходится работать на полную мощность, то зачастую их расписание напоминает армейское. Они просыпаются каждый день в одно и то же время, задают себе план по количеству слов за день и час, когда они откладывают в сторону ручку. Кроме того, у них есть специальное время для физических упражнений, стаканчика-другого алкоголя и — в случае современных авторов — для социальных сетей и интернет-серфинга.

Любое социальное взаимодействие может быть вписано в график. Как писал Грэм Грин в «Конце одного романа»: «В молодости на мое расписание не влияли даже любовные романы. Я назначал свидание только после обеда».

Планируйте загодя. Когда вы находитесь в активном процессе письма, то всегда вечером составляйте список дел, чтобы на следующий день (когда вы просыпаетесь в строго установленное время и сразу приступаете к работе) вы четко понимали, что вам сегодня нужно сделать. Затем вы начинаете работать по этому списку и методично вычеркиваете одно дело за другим. К концу дня, даже если вы уже превратитесь в сидящий в кресле автомат, у вас должно быть чувство удовлетворения.

Курт Воннегут в одном из писем жене описал ей свой распорядок, в котором есть все нужные вам элементы: «Я просыпаюсь в 5.30, работаю до 8.00, завтракаю дома, работаю до 10.00, прохожу пару кварталов, решаю бытовые проблемы, иду в ближайший городской бассейн и плаваю полчаса в полном одиночестве, возвращаюсь домой в 11.45, читаю письма, в полдень обедаю. После обеда я занимаюсь школьной работой, преподаю или готовлюсь к урокам».

В 5.30 вечера он выпивал стакан виски, а в десять ложился спать. В течение всего дня он время от времени делал физические упражнения, отжимался или приседал.

Нужно ежедневно делать упражнения

Японский романист Харуки Мураками, в свою очередь, справляется с грузом писательской работы, только следуя строгому физическому режиму. В одном интервью 2004 года он сказал: «Когда я пишу роман, то встаю в 4 утра и работаю пять-шесть часов. Днем я бегу десять километров или плыву 1500 метров (или делаю и то, и другое), затем я немного читаю и слушаю музыку. В девять я ложусь спать. Я следую этому режиму каждый день без каких-либо вариаций. Повторение само по себе становится важной вещью; это своего рода месмеризм. Я гипнотизирую себя, чтобы достигнуть более глубокого состояния сознания».

Даже если вы живете в крошечной квартире и работаете из дома, вам придется делать ежедневные физические упражнения, иначе и ваше тело, и ваш мозг выйдут из равновесия. Сейчас в интернете много подборок тренировок дома во время локдауна — при помощи специальных приложений и подручного снаряжения. Всегда найдутся вдохновляющие примеры: например, в Ухани марафонец пробежал 31 милю вокруг обеденного стола.

Интернет ваш враг

Социальная дистанция была бы гораздо тяжелее, если бы не было интернета. Сейчас десятый день моей социальной изоляции, и я в более тесном контакте с большим числом друзей по всему миру, чем за всю предшествующую часть этого года. Однако раз нет коллег, которые бы смотрели вам через плечо и осуждали за сидение в Facebook, переписку и длинные телефонные разговоры в рабочее время, вам придется заняться самодисциплиной, чтобы не проводить весь день в пижаме в FaceTime.

Если вы хотите работать более эффективно, то вам необходимо посадить себя на социальный карантин и воздерживаться от соцсетей и телефонных разговоров с друзьями.

Многие писатели уже давно говорят, что Интернет — это враг их продуктивности, поэтому они разработали для себя специальные правила, ограничивающие время онлайн в активный творческий период. Так, британская писательница Зэди Смит не использует смартфоны, а Джонатан Франзен пишет в комнате без вай-фая и заклеивает интернет-порт на компьютере, чтобы у него было соблазна выйти онлайн.

В подкасте «Woman of the Hour» Смит как-то сказала: «Если бы я могла контролировать себя онлайн, если бы я не зависала в дыре Google на четыре с половиной часа, то никакой проблемы бы не было. Но именно это я и делала. Здесь нет какого-то морализаторства, просто если я хочу писать, то со всем этим нужно было покончить. Все прочее должно отойти в сторону».

Австралийский писатель Бенджамин Лоу рекомендует приложение «Forest», которое выключает все социальные сети и интернет на определенное время, чтобы вы могли глубже сконцентрироваться. В свою очередь, я сама пользуюсь программой «Freedom», которая схожим образом блокирует интернет на заданный период времени (обычно от трех до пяти часов в день). Лучше всего использовать эти приложения рано утром, когда вы делаете самую сложную работу.

Как писали в Твиттере примерно миллион раз в неделю, Уильям Шекспир написал «Короля Лира» во время чумного карантина. Если использовать это время мудро, то вы можете сделать много вещей. Или по крайней мере закончить свой рабочий день раньше, чтобы поскорее вернуться к чтению Шекспира.

На фото: кабинет Эрнеста Хемингуэя в его доме во Флориде

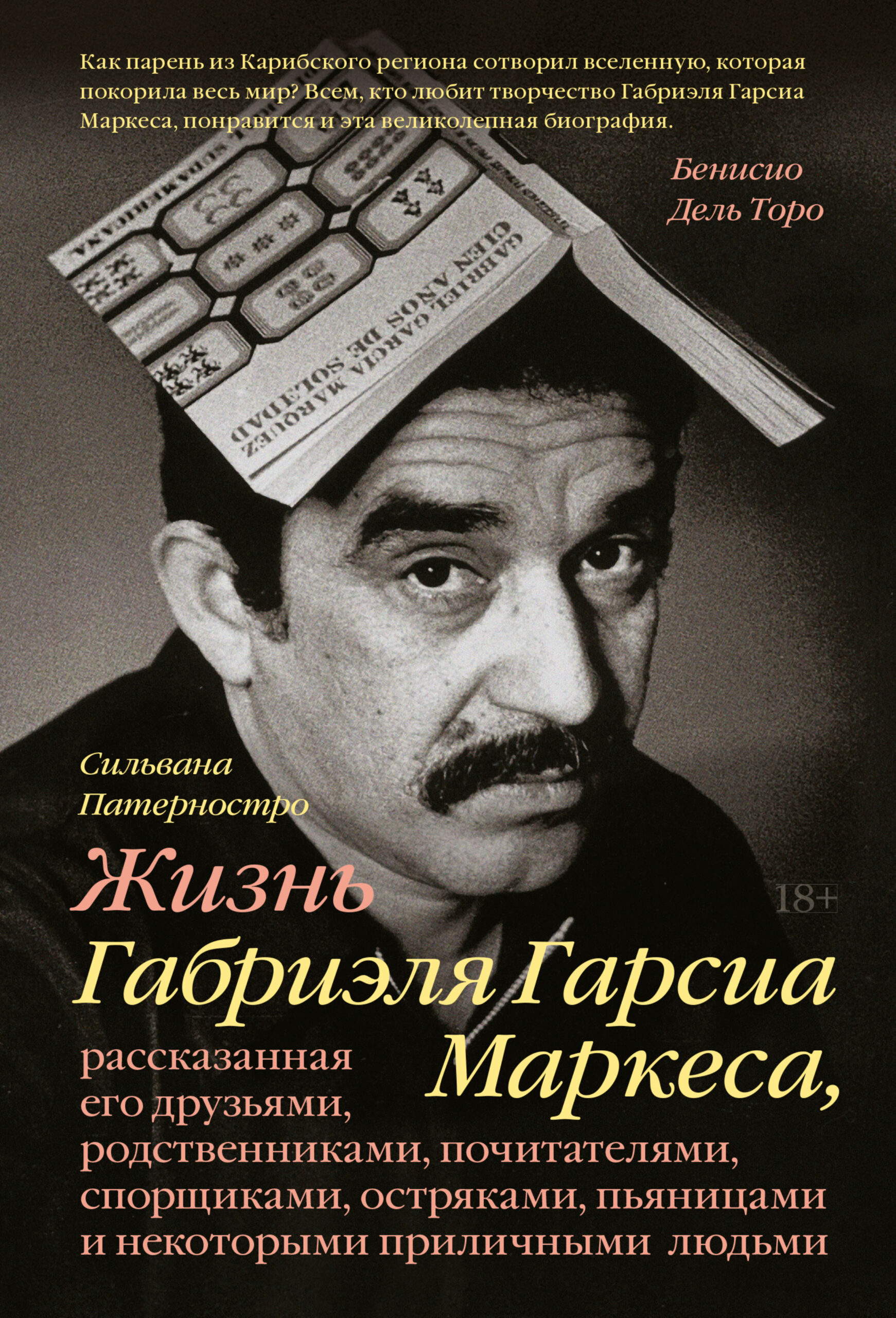

Отражаясь в множестве других: самая необычная биография Габриэля Гарсиа Маркеса

Строго говоря, «Жизнь Габриэля Гарсиа Маркеса» Сильваны Патерностро, вышедшая недавно в издательстве« «Манн, Иванов и Фербер» — не совсем биография. Здесь вы не найдете последовательного рассказа о детстве, юности, зрелости писателя, анализа его профессионального становления, изучения основных этапов творческого пути и прочих атрибутов, присущих классическим жизнеописаниям. Больше похоже на то, что вы оказались за одним столом с близкими великого прозаика, где они болтают и вспоминают о нем, перебивая друг друга и заливая воспоминания добрым количеством виски со льдом. Недаром у книги такое длинное название — это жизнь,« «рассказанная его друзьями, родственниками, почитателями, спорщиками, остряками, пьяницами и некоторыми приличными людьми». Сначала вы теряетесь в шумном хоре голосов, безуспешно пытаетесь понять, кто все эти люди, и даже чувствуете легкое раздражение. Как вдруг рассказ перестает казаться хаотичным, и из него постепенно вырастает живой образ гениального создателя Макондо. Возможно, даже более живой, чем в классических, систематизированных источниках.

Книга представляет собой расшифровку магнитофонных записей (так называемый жанр« «устной истории»), сделанных журналисткой Сильваной Патерностро во время бесед с людьми, которые знали Маркеса в разные периоды его жизни. Записи разделены на две части. Первая посвящена тому времени, когда мир еще не слышал о молодом выходце с колумбийского побережья. Во второй части, по словам автора биографии, перед нами предстает удостоенный наград прославленный писатель и знаменитость Гарсиа Маркес, пожимающий руки президентам и мультимиллионерам.

Патерностро беседует с братьями и сестрами писателя, близкими друзьями, коллегами, с его приятелями юности, некоторые из которых стали персонажами знаменитого романа — они появляются в качестве непревзойденных зубоскалов из« «Ла Куэвы». Каждое устное свидетельство — отблеск, отражение жизни Маркеса. Так, например, Марго Гарсиа Маркес вспоминает детские годы, проведенные с братом в доме бабушки и дедушки: «Дедушка так обожал Габито, что решил каждый месяц справлять его день рождения. Каждый месяц — праздник в его честь. Он приглашал своих друзей, и они поднимали бокалы за «месяц рождения» Габито».

Раннее детство Маркеса вообще предстает перед нами миром чудесных мифов и легенд — такая обстановка царила в доме его бабушки и дедушки. Так, один из друзей рассказывал, как маленький Габито искал в кувшине с водой эльфов — и свято верил в их существование. Возможно, такая свобода фантазии и помогла в будущем раскрыться его писательскому таланту.

Закончив школу, Маркес отправляется в университет изучать юриспруденцию, но бросает занятия и становится журналистом. Это время, по воспоминаниям его друзей, не было легким: денег всегда не хватало, а рукописи, над которыми работал начинающий писатель, не принимало ни одно издательство. В биографию вошла и знаменитая история с открыткой: Маркес оказался в Париже по заданию газеты, но остался без средств к существованию. Он получил насмешливую открытку от своих приятелей: «На открытке — пальмы, солнце вовсю сияет, и написано: «Ты, дурень, дрожишь там от холода, а мы здесь на солнышке нежимся. Давай, приезжай». А я сказал: «Вот сволочи, лучше б денег прислали!» Спустя короткое время курьер ему срочное письмо доставляет из Барранкильи, и там написано: «Поскольку ты такой тупоголовый, ты, видать, не сообразил, что открыточка — это сэндвич с начинкой из сотни долларов». Тогда Габо помчался вниз разыскивать выброшенную открытку в баках, среди гостиничного мусора — вообразите: кондомы, прочая гадость, а он во всем этом роется. Но все ж таки нашел, и внутри правда сто долларов лежали».

Очаровательных, смешных, безумных и даже трагичных историй в книге множество. Конечно, они вызывают не только интерес, но и толику сомнений: а можно ли доверять таким рассказам? Ведь каждый взгляд субъективен. Отражаясь в глазах других, мы преломляемся в них согласно законам собственной «оптики» смотрящего. Не имеем ли мы в результате дело с пересказом пересказа, отражением отражения?

Впрочем, несмотря на сомнения в достоверности некоторых устных свидетельств, книга подкупает своей живостью, непосредственностью, включенностью. При чтении возникает ощущение, будто ты лично беседуешь с людьми, знавшими Маркеса, будто они именно тебе рассказывают свои истории. Возникающие чувство сопричастности особенно сильно, когда читаешь воспоминания о неудачах и бедности, сопровождавших молодые годы писателя. Удивляет то, что мало кто верил в талант будущего нобелевского лауреата. Многие даже относились к нему пренебрежительно, называли «прихлебалой». Зато те, кто верил, делали это безоговорочно. Так, Маркес устраивался на работу в свою первую газету. Прочитав материал молодого журналиста и узнав, что у издания нет денег, чтобы платить еще одну зарплату, редактор, сразу распознав талант к сочинительству, заявил: «Тогда делите мою следующую двухнедельную зарплату на две части. Одну — ему, вторую — мне».

Не сомневалась в муже и Мерседес, чью поддержку Маркес ощущал всю жизнь. В течение года, пока писатель работал над созданием «Ста лет одиночества», она убеждала мясника отпускать им мясо в кредит. Когда рукопись была готова и для ее отправки пришлось продать практически последние вещи в доме, она произнесла свою знаменитую фразу, в которой ирония смешалась со смирением: «Теперь только не хватает, чтобы этот роман оказался дерьмом».

И он, конечно, таким не оказался. Ключевой момент биографии — создание «Ста лет одиночества» — будет интересен не только поклонникам творчества Маркеса, но и всем, кто пробует свои силы в писательстве. Упорство, воля и глубочайшая вера в свой замысел — вот три кита, на которых смогли раскрыться гениальные способности писателя. Сильное впечатление производят описания того момента, когда слава обрушилась на Маркеса после присуждения ему Нобелевской премии. Вчерашний «мальчишка с побережья» стал знаменитостью, с ним хотели завести дружбу самые влиятельные люди своего времени. С того момента Маркеса уже никогда не оставляли в покое. Странная ирония: успех «Ста лет одиночества» оказался платой за невозможность в этом самом одиночестве побыть хотя бы немного.

Чего, пожалуй, не хватает биографии, это чуть более подробных и систематизированных пояснений, касающихся истории Латинской Америки, на фоне которой происходит становление писателя. Краткие исторические справки включены в книгу, однако они кажутся недостаточными.

Ведь «Жизнь Габриэля Гарсиа Маркеса» — не что иное, как книга-свидетельство коллективной памяти. Безоценочный поток истинных и преувеличенных воспоминаний лишен анализа, размышлений, итогов и выводов. Автор оставляет их за пределами текста, даруя читателю право проделать эту работу самому.

Роман Дарины Стрельченко «Земли семи имён»

У выпускницы мастерской «Литература Young Adults» Creative Writing School вышел роман «Земли семи имён». Синопсис и часть текста создавалась во время работы мастерской, а теперь издательство «Эксмо» выпустило дебютный роман. Мы поговорили с автором об этой первой большой публикации, о сложностях, с которыми сталкивается начинающий писатель, а также предлагаем вам прочесть небольшой отрывок книги.

Расскажите, как вы начали писать, какие были первые опыты и публикации?

Первые опыты начались ещё в старшей школе: это была, во-первых, журналистика, а во-вторых, фанфики — истории, написанные по мотивам уже существующей вселенной, с использованием чужих героев.

Первые публикации появились гораздо позже — прошло четыре-пять лет, прежде чем я поняла, что хочу стать издающимся писателем, что это уже не просто хобби, но нечто гораздо большее. Всё началось с конкурсов, в рамках которых издательства отбирали рассказы для сборников. Так мои истории оказались в сборниках АСТ, Эксмо, Рипол-классик. Я думала, что это прямая и быстрая дорога к изданию, но прошло больше трёх лет, полных конкурсов, курсов, сомнений и поражений, прежде чем я подписала договор с Эксмо на свою первую книгу.

Как создавался роман, как появилась задумка и шёл сам процесс, с какими сложностями вы столкнулись?

«Земли семи имён» придумались и писались легко, во многом основываясь на окружающих впечатлениях: песни, арты, случайно услышанные фразы. Северолесье — мир, где приятно и здорово мне самой. В каком-то смысле писательство для меня — как следующий уровень чтения, когда ты создаёшь сюжет, идеальный для тебя-читателя.

Первая фраза (в итоге она открывает четвёртую часть «Земель», но хронологически появилась именно первой) — «За корягой пряталось существо» — навеяна лыжной прогулкой по парку. На лыжню вдруг выскочила собака, а ещё одна притаилась за поваленным стволом. Эта атмосфера — сумерки, заснеженный лес, далёкие огоньки, таинственность и тревожность — и стала отправной точкой «Земель».

Я писала повесть скорее для себя, чем для издания. Конечно, издаться хотелось, но это выглядело таким недостижимым, что я даже не задумывалась о публикации. Поэтому ни сроков, ни дедлайнов, ни каких-либо ещё требований во время письма не было. Только удовольствие от пребывания в мире, воплощавшем для меня любимые вещи: сказочность Средневековья, готику Блока, хтонь славянских сказок, тайны Нарнии и просторы и путешествия «Властелина колец».

Что касается сложностей — во время «свободного плавания» «Земель» их не было, разве что расстройство от того, что слишком мало обратной связи. Непростые вещи начались позже — во время редактуры перед изданием. Вот тогда пришлось собраться и сделать всё чётко и в сжатые сроки. Я проходила процесс подготовки книги к печати впервые, всё было внове — и от этого было весьма волнительно. Но самое сложное, думаю, происходит сейчас: тревога за судьбу книги, понимание, что ты сам должен приложить максимум усилий, чтобы довести её до читателя. И прикладывание этих усилий.

Что вам помогало в пути — занятия, работа с редактором, первые читатели?

Всё вместе. Писательство — занятие с накопительным эффектом. Ты копишь опыт, аудиторию, теорию, тексты, победы, проигрыши, инсайты. А потом всё это сходится в одной точке, и у тебя получается сделать что-то достойное. Или не получается — как повезёт. В процессе написания «Земель» я была как в вакууме — почти без отзывов, с единственным постоянным читателем в лице самой себя. А вот когда повесть начала готовиться к печати — тогда, конечно, появилась масса новых знаний, впечатлений и опыта. Помогла и работа с редактором — это была первая в моей жизни серьёзная редактура с вопросами и замечаниями от редакторов и корректоров, — и отзывы, количество которых после выхода книги совершенно не сравнить с тем, что было, когда я выкладывала фрагменты «Земель» в качестве самиздата.

Помогли, конечно, и разные теоретические курсы и статьи, особенно курс по Young Adult в CWS: на одном из занятий мы разбирали, что делать, когда книга только вышла, как вести себя с читателями, как реагировать на негатив. Сейчас многие вещи кажутся очевидными, но когда ты впервые стоишь на пороге большого мира с изданной книжкой — ты настолько растерян, что такое подспорье играет огромную роль и даёт громадную поддержку.

О чём ваша книга?

Если говорить в философском смысле — то, пожалуй, о том, что в каждом из нас очень много граней. Они могут спорить внутри нас, иметь свои желания, мечты и страхи. Порой ты разрываешься между ними, порой совершаешь ошибки по всем фронтам. Обо всём этом и есть «Земли семи имён». В книге нет рецепта, что делать в таких случаях. Но «Земли» — это иллюстрация того, насколько огромен может быть мир внутри нас. И это нормально.

Если говорить сюжетно, то «Земли» вот о чём. С лёгкой руки владыки воров Хедвика окунается в круговерть событий шумного Грозогорья. Пёстрые площади скрывают мрачные подворотни, а за внешним благополучием прячется нехватка магии во всех Семи Землях. Волей судьбы Хедвика оказывается в ответе за Северолесье и его магию.

Каково это — держать в руках свою книгу?

Мне кажется, я ждала этого так долго, что перегорела и в момент, когда впервые взяла «Земли» в руки, не почувствовала ничего. Понимание начало приходить чуть позже; даже сейчас, два месяца спустя, я не могу сказать точно, что же это такое. Трепет? Сбывшаяся мечта? Тревога? Запах типографской краски, глухой звук, с которым в первый раз открывается книга? Всё вместе и что-то ещё, какая-то магия, какой-то секрет, который заставляет продолжать работу — чтобы испытать это чувство снова и снова.

Что бы вы могли пожелать авторам, которые только находятся в начале пути к своей книге?

Ни за что не отчаиваться. Пытаться всюду, где только можно, добывать обратную связь, разборы, комментарии, критический взгляд на то, что вы пишете. Впитывать всё это и наращивать толстую кожу — так, чтобы негатив или неудачи не выбивали из колеи. И — если вы хотите издаваться — снова и снова штурмовать издательства.

А ещё — учиться писать синопсисы и сопроводительные письма. На этапе письма в издательство это не менее важно, чем сама рукопись. Раньше я не придавала этому значения — в очередной раз спасибо курсу по Young Adult, где мы разбирали и написание синопсисов, и сопроводительные письма. Кстати, в рамках одной из домашних работ я переписывала синопсис «Земель» — возможно, именно благодаря этому он заинтересовал редактора.

Ну и третье пожелание — очень важно обрастать своей аудиторией, своими читателями. Когда выйдет бумажная книга, это станет очень сильным подспорьем.

Александра Степанова, писательница, со-автор курса «Литература Young Adults» Creative Writing School:

«Дарина Стрельченко создала мир, который покажется вам смутно знакомым. Он вспоминается, как позабытая с детства сказка — цветами, запахами, звуками. Несмотря на самобытность устройства, этот мир архетипичен, а потому понятен. Отправляется в путь отважная Хедвика, чтобы спасти гибнущие земли, и ждут ее испытания и потери. Однако, в отличие от сказочных персонажей, герои «Земель семи имен» не делятся на хороших и плохих: все они человечны, и эта неоднозначность подкупает. Магия здесь — глобальная метафора этой самой человечности, неслучайно она передана через образ шара в груди. Мир, одновременно восточный и западный, утрачивает свою магию — именно с этим предстоит бороться Хедвике, которая выступает гражданином этого самого мира, представляет интересы каждого из них. Автор играет со стилями и сюжетными линиями так, что в какой-то момент начинает казаться, что они не сойдутся воедино — но они сходятся, и это внезапное понимание замысла сравнимо с собиранием мозаики: все вдруг складывается, но нужно перечитать еще раз с новым пониманием и убедиться, что так все и задумывалось с первых строк».

Земли семи имён. Отрывок

Берёшься за магию. Осторожнее вонзай иглу. Подожди до полуночи. Раскалится печь, выйдет месяц, высветлит шитьё. Берёшься за магию — осторожнее будь.

Отложив ситцы, Альга идёт к окну — вдохнуть воздуха, освежить исколотые ладони, отогнать дремоту. Свежая сила течёт по рукам, обливает плечи, что ночным дождём, холодит голову.

Убрала с лица рыжие кудри, умылась. Время продолжать шитьё-ворожбу.

Птицы под потолком глядят на хозяйку чернильными глазами. Альга, склонившись над полотном, шьёт.

***

Поутру солнце заливает золотом деревню, поле, опушку. Пальцы жжёт, во рту пересохло, а в голове звон, пустота, времени карусель…

Силы ушло на работу немеряно, давно таких сложных заказов Альга не выполняла. Поднялась с постели, поправила платье. Тяжело дался первый шаг, второй легче, а там и до чаши с родниковой водой добралась. Первый глоток в горле горячей ягодой встал, второй обжёг, да освежил, а там пила, покуда ясность глазам не вернулась.

Шила прежде Альга юность и зрелость, пришивала храбрость и радость, тоску ушивала и боль, по душе вышивала тонкой нитью. Да только никогда не бралась с самой сердцевины шитьё устраивать.

***

Пока утро, пока земля ещё жаром не напиталась — пора в лес. К полудню в корзину её легли стебли можжевельника и мандрагоры, сплелись рябина и первоцвет. Довольная возвращалась Альга. Корзину с травами оставила у крыльца, в тени, к ночи отнесла в клеть. Поутру вошла — а там лесом пахнет тонко, терпко, и трав видимо-невидимо.

— Пожалуй, и хватит этого.

Бросила серебряную иглу в дурманящее разнотравье и отправилась на деревенскую ярмарку: то, чем тело полнить, только лес дать может, а вот нитей прочных на лесных тропах не сыскать.

***

Деревню привычной тропой Альга миновала быстро. По правую руку крепкие избушки, по левую — дома да хибары цыганским разнобоем. А у озера, на просторе, под сосновым шатром — дикая ярмарка. Каждый год по скорому осеннему солнцу разбрасывает она свои огни, ленты да лари, распахивает сундуки, пестрит, кружится. А как уедет — деревня словно одурманенная остаётся посреди осени.

Ни швей, ни портних, равных Альге, нет в окрестностях. А значит, и инструмент подходящий сыскать негде, кроме как самой вдаль ехать или у проезжих глядеть. Альга за деревней никогда не бывала, глубже леса наяву не заходила, а потому и иглы свои, нити да ткани только на ярмарке и брала. А нынче нити требуются, каких у неё никогда не бывало. Крепкие, да нежные, толстые, да самые ласковые: жизнь сшить — не на живульку сметать.

***

Сосны кладут на шатры густую тень, роняют хвою. Тихо горят за стволами первые деревенские огни, туман уже грозится от реки сумерками, заморозками. А ярмарка притягивает сахарным теплом, янтарным светом, звоном, золотом.

Альга бродит между ярких палаток, ищет нужную нить. Вот пряничный ряд — глядятся липкими боками круглые пряники, инжирные творожники. Вот прилавок шоколада: розовый, белый, чёрный, какой пожелаешь. Альга покупает чёрную плитку, убирает поглубже. Терпкий горький дух, словно от лесной травы, от шоколада идёт. Если бы не плавился так легко в руках, сошёл бы и за сердце её работы будущей.

До сих пор она не решила, что для сердца подобрать. Воронье яйцо? Ядовитый цветок? Орех? Яблоко?.. Пока думала, пока нитки выглядывала, не заметила, как соседа локтем толкнула. Подняла глаза — высокий, русоволосый, поперёк щеки шрам и мелкие родинки у висков, как мушки. Сама не зная, отчего, улыбнулась ему, а он в ответ кивнул, словно знакомой. Уходя, решила князя своего будущего похожим на этого молодца сделать. Князя. Ещё и не сшила, а уже князем в мыслях нарекла.

Наконец добралась Альга до разносчика ниток. Прилавок его скромен — всего-то один поднос с десятком катушек. Но кто знает, куда глядеть, тот и среди скромности жемчужину отыщет. Отыскала нужное и Альга, заплатила и через пустую, тихую деревню вернулась домой. Ночь переждать — и за дело. К первому снегу важно управиться. Не пережить ещё одной зимы в одиночку. Нужен страж. Нужен князь.

***

Идут ночи, тянутся дни, пот течёт по спине. Шьёт черноглазая Альга. Всякий раз, стоит за шитьё взяться, стук рассыпается по избе — дробный, неторопливой. Только отложишь иглу — затихнет. Альга и гадает, что это, и поверить боится.

На исходе месяца докончила исподнее, весь княжеский наряд сама приготовила. Но это — лишь пальцы раздразнить, душу распалить. Скоро месяц на поклон луне пойдёт, а там, по осенним звёздам, и главному шитью придёт начало. Вот уж где душу понадобится до самой глубины вынуть, да кроху отнять, отдать князю своему неживому.

Трепещет сердце перепёлкой — работа неведомая, никогда ею не деланная, — страхи вперёд мыслей бегут — а пальцы привычные делают своё дело, рукам мастерицы страхи не помеха.

Наконец разгладила Альга на чисто выметенном полу тонкий лён. Устелила кедровыми, кленовыми листьями. Тонкий аромат туманом над полом растёкся. Легли поверх лесной орех и осина, шелковица и бузина. За ним пришёл черёд трав: валериана и гербера, горечавка да имбирь, калина, люцерна да марь и мята.

И смелость, и силу вложила своему князю, и страсть, и сладкий сон, и гостеприимный нрав. Теперь главному черёд. Вынула из комода в углу литую пуговицу, что на ярмарке отыскала. Как открыла ящик, стук нестерпимым, громким сделался. А пуговица тяжёлая, латунь холодная…

Прошёл по комнате ветер, поднял сухие травы, бросил колкие стебли в лицо Альге. Обожгло глаза, непрошеная слеза покатилась по щеке, в разнотравье затерялась, а пуговица сама из раскрытой ладони вслед за слезой выскользнула.

Скрипнули ставни, грохнули, словно ветер со всей силы ударил. И вдруг — тишь-тишина… К ночи сшила Альга тонкий лён, скрыла от глаз листья и стебли, окунула иглу в дурман да и сделала последний шов по-чёрному. Под утро взялась за белые швы. Споро, накрепко шила, паутинной нитью, лесной лунной пряжей. К полудню почувствовала, как дрожит под пальцами лён, бьётся что-то внутри, и стебли вытянулись, окрепли, и, словно на рёбрах кожа, натянулось на них полотно…

Когда вздрогнуло, глухо перестукнуло, мерно забилось сердце, Альга отступила от своего князя, распростёртого на полу. Приложила пальцы к губам, ладони к горящим щекам прижала. Тук-тук. На всю избу отдавалось, всю голову заполнило… Тук-тук. Тку-тку. Тку тебя, судьбу твою тку. Или ты — мою.

Лён выбеленный заиграл румянцем, словно изнутри тяжестью, теплом, жизнью налился. Так оно и было. Так и было оно. Зашевелился её князь, сжались пальцы, дрогнули веки, а Альга выбежала на крыльцо, опустилась на ступени спиной к двери; солнце горело на щеках, жгло руки, по плечам сыпало тёплым золотом. А там, за деревянной стеной, пробуждался её страж, её князь, ею самой наречённый. Видела его, как наяву, хоть бы и сотня стен, сотня вёрст между ними лежала.

Грянул гром среди ясного неба, закружились над избой тучи, заплакали горькой ледяной водой. Деревенские попрятались, ставни позакрывали, русалки на реке от чёрной запруды прочь поплыли. Альга, дрожа, в избу поднялась, к князю своему, к делу рук своих. Впервые она человека вышила, мастерством своим оживила. Так взгляни, швея, на него! Иди!

Вздохнула, толкнула дверь в горницу твёрдой рукой.

— Здравствуй, княже.

А он стоит в осеннем зареве, в солнечном костре, позади за окном сосны гнутся и ветер горит листьями, жар-птицы кричат в кронах, и всё золото сказок встаёт за его спиной — узорчатое, витражное, извилистое, что тропа, страшное, что полночь.

Аяд

1

Лето в пустыне. В это время козы не дают молока, а растительности мало. Наше стадо съело весь кустарник и ободрало верхушки всех деревьев в округе.

Я лежал на раскалённом песке, разглядывая ящерицу, которая уселась в паре метров от меня. Та спиралькой крутила хвост с черным кончиком, пытаясь сойти за единственную травинку.

Тут меня отвлекла сестра, Бахтия.

— Аяд, папа зовёт.

— Не видишь что ли? Занят я, — не стал смотреть в её сторону, только нахмурился. Ящерица, заметив пёструю джеллабу сестры, недовольно раскрыла пурпурную пасть, растопырила ушки и зашипела. Меня же она совсем не боялась. — Ну вот, напугала.

— Кого напугала? Ну, вставай, дядя Зераб куда-то собрался. Папа нас всех собирает. Пошли уже, — сестра недовольно засопела.

Я притворился, что не слышу её. Меньше всего на свете мне хотелось внимать занудству отца. Сестра постояла немного, недовольно вздохнула и прыгнула. Последнее, что я видел, уносящуюся прочь ящерицу и ноги сестры, обёрнутые в пёстрые тряпки. И песок, прыснувший мне в лицо. Я вскрикнул, перекатился на спину, подскочил и стал тереть глаза, надеясь, что в них ничего не попало.

Пока я выковыривал песок, тонкие пальцы сестры схватили меня за плечо, и под неодобрительное блеяние коз, потащили к родительскому шатру.

2

К моменту, как я смог видеть, все мы — братья и сестры, жена дяди и её дети — толпились внутри шатра. Я скинул бабуши и попытался пробраться к краю ковра возле палки-опоры, чтобы меня не заметили. Отец сидел на шерстяном ковре в мужской половине, насупившись.

— Далила сломана, — так отец нежно называл машину, которую собирал по частям много лет.

Затем объявил о том, как дядя отправился пешком до соседней стоянки, чтобы кто-то приехал и починил машину. И как мы не можем переехать на новую стоянку. Особенно сейчас.

Мать, с большим животом, сидела и закидывала в помятую, с белёсым налётом внутри, пластиковую бутылку камушки лгарса. Рядом на столике стоял натёртый до блеска, в мелких царапинах латунный чайник. Я облизнулся, наблюдая, как мать наливает из него воду в бутылку и засыпает сахар. По вкусу получившийся зрик был как свежее молоко, только лучше. Тут меня пнул кто-то из мелких.

— Аяд! — я и не понял, что ко мне обращался отец, — … твои старшие братья заняты со мной, так что тебе нужно самому пасти коз. Наях говорил, что на востоке должна быть трава, так что поведёшь стадо туда.

Я поймал на себе несколько беспокойных взглядов от старших.

3

Конечно, все мальчишки пасли коз, но делали мы это вместе со старшими братьями. Завтра же я сам буду старшим и в одного поведу стадо. Да ещё и уйду так далеко от стана. Младшие мальчишки завидовали — я же огорчился ответственности. Как братья помогли бы отцу с ремонтом машины, я не представлял. Но решения отца никто не смел оспорить.

Наставления Наяха, старшего брата, я слушал вполуха. Я часто ходил с братьями, и представление, как пасти коз, было. Зрика бы.

Мне прилетел щелбан. Я не сразу понял, что думал вслух.

Наях ругался, что с таким вниманием я растеряю всех коз, и мы помрём с голода. Я наспех пересказал ему, что делать и куда идти. Лишь бы отвязался от меня. Мне показалось, что это его успокоило. По крайней мере, он буркнул удовлетворённо и пошёл к родителям.

Вечером жена Зераба приготовила кускус и разложила его на две большие и одну маленькую, для матери, тарелки, воткнув ложки кругом. Все обсуждали, куда перевезти стан, предлагали имена для будущего малыша. Бахтия ударила брата Наяха по руке, когда тот захотел съесть лишнего. Я молча сидел в сторонке и облизывал ложку.

— Нашему Аяду только есть да ничего не делать, — кажется, это был голос тёти.

Все засмеялись, только отец посмотрел сначала на меня, затем на неё и, вздохнув, сказал:

— Аяд. Садись рядом. А ты принеси нам воды и сделай чай.

Тётя пристыженно опустила глаза в пол и поспешила выскочить из шатра. Под взглядами семьи я поднялся и первый раз сел рядом с отцом. Пришлось взять ложку обеими руками, чтобы унять дрожь.

После ужина мать обняла нас всех и поцеловала. Немного погодя мы пошли спать.

4

Утром мы позавтракали горячим чаем и свежими манными лепёшками — кесра. Отходить от очага в утренний холод не хотелось. Но если выйти позже, то я не вернулся бы домой до заката. Ночевать невесть где было опасно. Я взял припрятанную палку с сучком-загогулиной и отправился к загону с козами.

Там уже крутилась Бахтия, проверяя козлят. Её цветная джеллаба мелькала за неприкрытыми тканью секциями металлической сетки, натянутой между палок. Наях поджидал меня, насвистывая.

Заметив нас, Бахтия выпрямилась и поправила хиджаб, который пытался стащить с неё козлёнок. Она нахмурилась, отчего лицо стало очень серьёзным.

— Эй, Аяд, у тебя тюрбан сбился, дай поправлю, — Бахтия подозвала меня к загону.

— Ничего он не сбился, — завязывать тюрбан я умел, однако сестра посмотрела на меня и недовольно хлопнула по коленям, чем рассмешила брата.

— Да повернись ты. Спиной! — она высунулась из загона.

Вдруг я почувствовал, как в карман в капюшоне джеллабы опустился плотный свёрток.

— Только сразу не ешь, — прошептала Бахтия ну ухо. Затем громко добавила. — Тебя точно в детстве джины не подменили?

Я только благодарно улыбнулся ей в ответ.

Мы с братом открыли загон с козами и я, покрикивая и размахивая хворостиной, погнал их на восток.

5

Наш стан застрял на одном месте надолго. Можно было бы перенести все на руках, но не сейчас. Из-за упрямости отца и его любви к машине у нас не было даже ослов. Да и мама сейчас не справилась бы с переходом.

Тошнотно.

Я шёл, стараясь не забывать покрикивать на коз, когда те пытались разбрестись. Ночной холод уступал дневной жаре. Небо из утреннего синего становилось полуденным сизым.

Следить за козами в одиночку оказалось труднее, чем казалось, даже с таким послушным стадом. Козлята всё норовили убежать, так было им все интересно. От постоянных скачек вокруг коз ноги стали заплетаться. Несколько раз мне попадались змеи, но их я аккуратно оттаскивал палкой с сучком-загогулиной с пути. Главное было бояться и не бить, не хватать змей, тогда они не разозлятся.

Мягкий, сыпучий песок под ногами. В нем ничего не растёт. Где же Наях видел зелень?

Я уже тяжело дышал, да и животные были недовольны. Стоило ли их гонять так каждый день?

Местность пошла под откос и то тут, то там стали встречаться странные нагромождения камней и куски ржавого железа. Ноги стали наступать на твёрдую почву под слоем песка.

Наконец на фоне появилось тёмное пятно. В нос пахнуло железом и зеленью. Козы оживились. В ноги сразу прилило силы.

6

Впервые я зашёл так далеко. Кустарник похрустывал на ветру, сухая поросль сливалась цветом с потрескавшейся землёй, напоминавшей огромную змеиную кожу.

Взрослые козы уже заскочили на нижние ветки деревьев, чтобы добраться до самых сочных листочков. Молодняк, которому тяжко забираться так высоко, бродил понизу и призывно блеял.

Я же стоял на онемевших ногах и не шевелился.

Посреди пустыни стояло нечто, чему я пытался подобрать название, перебирая слова в голове. Наконец, мысли отдали нужное: «Корабль». Не меньше, чем в три моих роста. Кажется, кто-то говорил, что на месте пустыни было море. Море. Много воды. Сколько это?

Козы умолкли. Дождь начался внезапно. Ему, дождю, было просто неоткуда взяться в это время года. Но он случился. Не такой, каким бывает дождь обычно. Вместо привычной плёнки серых облаков — лазурит, с зеленоватой прожилкой голубой яшмы на горизонте.

Капли были холодными и крупными. Я слышал стук сотен пальцев. Запах металла стал сильнее, теперь к нему примешался запах соли. Откуда соли?

Холодно и сыро. Мои ноги намокли. Воды было по щиколотку. Сель в пустыне — то, во что не хочешь попасть. Поток из воды и песка несётся грязной серой массой и забирает всё с собой.

Козы!

Я заметался вокруг, пытаясь согнать их в стадо. Постепенно козы снова заблеяли и стали собираться вместе. Пришлось потрясти дерево, чтобы самые капризные спрыгнули вниз, в воду. Иначе бы их стряхнул паводок.

Я стал осматриваться, чтобы найти возвышение. Ничего подходящего. К горлу стала подступать тошнота, шум в ушах перекрыл стук дождя о корабль. Корабль. Я заметил тёмное пятно на его боку. Большая дыра! Словно кто-то выел его кусок.

Некуда деться, кроме как бежать в пробоину в боку корабля. Я погнал коз внутрь.

Мы карабкались по иссохшим, в кровавых пятнах ржавчины, внутренностям наверх. Сталь скрипела под ногами, стучала под копытами — это походило на здоровое бурчание в животе козы, говорившее, что с животиной все в порядке. Наши тела придавали кораблю жизни, снуя по коридорам. Наконец, мне показалось, что мы забрались достаточно высоко. Я сел на пол коридора. Меня вырвало.

Тяжесть дыхания, блеяние коз, бесчисленные удары дождя.

Горечь желчи, соль воздуха. Холод стены и моя мокрая одежда.

Чувства вернулись ко мне.

Пока все козы сновали по кораблю, я поднялся на открытый верх и ловил кожей толстые холодные капли, которые потянули промокшую одежду внизу, будто хотели, чтобы она стекала с меня.

Я размотал тюрбан и попытался его отжать, но тот выскользнул из пальцев на палубу, потёк вслед за водой к борту. Осторожно выглянув за который, я увидел бушующее полотно серой воды. Резкие порывы ветра поднимали волны. Черные тучи перебрасывались молниями и ревели громом.

Я приметил приоткрытые двери чего-то похожего на комнату с окнами и зашёл внутрь. Металлический пол ещё не успел остыть и приятно грел ноги. Я хотел сесть, но просто упал на него. Так и лежал, бессильно раскинув руки, и наблюдал через стекла росчерки молний. И совсем не заметил, как уснул.

7

Что-то щекотало нос. Ноги придавило. Когда я попытался пошевелиться, прозвучало недовольное блеяние. Я лежал посреди стада на металлическом полу. Сырая одежда липла к телу, но была тёплая. Козы спасли меня от ночного холода. Сначала я запаниковал. В голове замелькали образы плачущих родителей, братьев и сестёр. Затем я подскочил и стал считать коз. Не хватало пятерых.

Выскочил из застеклённого помещения, поскользнулся и упал. Солнце уже взошло, и небо было до боли в глазах сизым. Но я не ударился головой, под затылком что-то зашуршало. Я выудил из кармана в капюшоне джаллады помятый пластиковый пакет, в который Бахтия завернула кесру. Я совсем забыл про него.

Откуда-то снизу донеслось блеяние. Когда я подошёл к борту, то так и застыл. Сколько воды — море?

Пустыня переливалась лазурью. До самого горизонта.

Кораллами над ней цвели пустынные цветы. Гораздо раньше положенного.

Лица касался напитанный влагой и мёдом цветов ветер. В его потоках кружили птицы, не зная куда сесть.

Пропавшая пятёрка коз стояла внизу, возле куста тамариска, поедая розовые соцветия, взбивая копытами со дна облачка песка.

Пожелав всех благ сестре, я принялся жевать раздавленную лепёшку. Остальной мой обед, похоже, погиб вчера.

8

Я приехал в новый стан на Далиле вечером, отец широко улыбался, довольный тем, что его детище снова заработало. Дядя Зераб вернулся вчера с ещё двумя машинами и механиком. Из-за грозы все собрались и срочно перебрались на новое место. Вся семья переживала за меня и за стадо. Даже не знаю, за что больше. Без меня они смогут как-то прожить, уж точно. Больше всех плакала Бахтия. Я подарил ей цветущую ветвь тамариска. Мама же была слишком изнеможена и не знала о моей пропаже, ей соврали, что меня приютили в соседнем стане. Она кормила новорождённого. Его назвали Мазин — «дождевые облака».

Через неделю я рассказал отцу, что хочу стать моряком. Через три недели я отправился из стана.

9

Я лежал на раскалённом песке и разглядывал ящерицу, пока меня не окликнула женщина.

— Эй, Аяд. Что делаешь?

— Лежу. Чего случилось? — ответил я на родном тамашеке, на котором давно не говорил. Phrynocephalus arabicus тем временем недовольно раскрыла пурпурную пасть и зашипела. Увидела что-то страшное. Я повернулся к женщине. Бахтия изменилась, но в её глазах читалась та же тревога, с которой она провожала меня много лет назад. Однако сестра быстро нахмурила брови.

— Как так вышло, что ты стал герп… Герепе… — Бахтия перехватила дочку поудобнее и насупилась ещё сильнее. Совсем как отец. Теперь я понимаю, что из всех детей она больше походила на него.

— Герпетологом.

— Да. Ты тогда отцу все уши прожужжал морем. Он в жизни не слышал, чтобы ты так много говорил.

— Пойдём, расскажу, — я нехотя поднялся с песка и махнул рукой своим студентам, приглашая к шатру.

Белая Полоса

Дорога на кладбище была недолгой. Будний день всё-таки, но потолкаться пришлось.

Наташа отнеслась к этому медитативно, да и на улице было хоть и ветрено, но приятно.

Сашу похоронили неделю назад.

О его смерти она узнала случайно. Давно не слышала и решила сначала проведать в фейсбуке, прежде чем звонить.

Звонить оказалось некуда.

Какая-то нелепая смерть. За границей… Сердце. И пятидесяти ведь не было. Как?

Несмотря на дружбу в двадцать лет, она была личная, и общих знакомых было мало. Пришлось пошарить по записной книжке, прежде чем выяснились детали случившегося и похорон.

Влад, его близнец, разговаривать не стал. Родителей она не знала.

Только его бывшая, Света, скорбно сглатывая, порыдала в трубку, рассказав, что никто ничего толком не видел и не знает. Криминала не нашли, зато был адский гемор его кремировать и перевезти. Разрешения-оформления и бесконечная волокита.

Они с Владиком ездили его забирать. Небольшую урну, которая стояла дома, пока заканчивали процесс.

— Вот и всё, что осталось от человека, — мрачно подытожила она.

Много народу звать не стали. Положили его в сумку и поехали на старое кладбище, где был семейный участок.

Потом Светлана в красках описала его последний путь: дождливый день, скромную цепочку провожающих, брата с сумкой впереди, маленькую ямку, утром выкопанную могильщиком, страшную табличку и белые цветы, сложенные рядом.

А еще по какой-то случайности место и участок могилы совпадали с Сашиным днем рождения: 15 и 1. Получилось, что 15-е января сделало такой крутой круг.

Наташе всё равно не верилось, и она хотела увидеть это своими глазами.

Могилу нашла быстро. Пробравшись через лабиринт дорожек и оград, оказалась перед свежим вскопом, укрытым увядшими цветами. Из них торчала некрасивая палка с крестом.

Кладбище было пусто, но на соседнем участке оказался рабочий. Южный парень с золотыми зубами красил ограду. Невнятно поздоровался и, поинтересовавшись, к кому она пришла («Жених?»), деликатно оставил одну. Она открыла калитку.

Внизу была маленькая лавочка. Наташа опустилась на неё, не сводя глаз с имени.

— Шура, Шура… Как же так? — прошептала она почти про себя и протянула руку положить букет.

Долго сидела, вспоминая историю их знакомства, какие-то вспышки встреч и разговоров.

«Вот и всё…» — мысленно развела она руками. Ей мало кого приходилось хоронить, тем более из близких, а потому момент был редкий. Интуитивно хотелось осознанности и как-то ощутить главное.

Он был старше на семь лет, сокурсник её брата, но через годы основная колея дружбы пролегла к ней. Санёк тусил по молодости и иногда брал её с собой, но отношения были исключительно платоническими — как-никак «сестра друга». Да и она никогда не мыслила себя достойной на фоне тех модельных красоток, которые всегда крутились вокруг него.

Однажды, лет пять назад он подвис у неё, заехав ночью «на посошок». И остался.

Случившееся впечатлило обоих, но дружба дороже, и они не стали ее ломать, вместо этого иногда просто с удовольствием проводя время вместе. Физическое общение прекрасно дополнило их связь, и что-либо плотнее было бы лишним.

Саша был умный, высокий и эффектный. К тому же, отличный любовник. Тоскливей всего было именно из-за этого. Вспомнились его большие руки и кожа. Голубые глаза с белёсыми ресницами. Теперь всё это лежало в метре от неё, сгоревшее и холодное.

Наташа вдруг поняла, что больше всего из Светиного рассказа её тронуло, как его несли в сумке. Она бы все равно не увидела его на похоронах, но ей было досадно не проводить его и не почувствовать так же, как это удалось другим.

Она огляделась. Вокруг никого не было, и взгляд скользнул обратно вниз. Рядом валялась маленькая садовая лопатка. Южанин оставил свой инструмент.

Наташа взяла ее, вырвала из земли табличку, отложила цветы в сторону и стала копать. Грунт был свежий, поэтому нашла, что хотела, уже через несколько минут: внизу мелькнул кусок капсулы защитного цвета. Наташа бросила лопатку сзади, подняла зеленое яйцо в руки и отряхнула.

-Ну привет, — тихо сказала она. Потом закрыла глаза, и внутри нее качнулось море.

Ей нравилось щупать энергию у предметов силы: икон, святынь и всяких странных вещей, как бы проверяя их на правду. Казалось, она подключается к вибрациям и впитывает их силу, если она есть. А тут в ладонях оказался её друг. Она прислушалась.

— Девушка! — вдруг окликнули ее издалека. — Эй!

Наташа дёрнулась, в глаза ударил свет. Она шагнула назад, чтобы сохранить равновесие, но нога наступила на черенок лопаты и поехала. Руки полетели в одну сторону, тело в другую, и она больно ударилась об ограду спиной. Урна вылетела из рук, щелкнула о плитку и раскололась надвое. Оттуда высыпалось темно-серое вещество.

— Девушка, Вам помочь? — вновь послышался голос. — Где тут памятник героям войны, не знаете? Дали ориентир своих найти, и никак не можем. Всё обошли.

— Нет, не знаю, простите, — Наташа с ужасом глядела на разбитый контейнер. Часть серого уже сдуло ей на ноги. Рядом села птица и стала что-то клевать.

— Кыш! Кыш!! — завопила она, замахала на неё руками, но от этого пепел стало разносить еще больше. — Господи, что я наделала?

Она сгребла остатки Саши и стала собирать их обратно в бОльшую половинку урны. Из сумки торчал пакет из-под цветов. Она накрыла им отверстие и рухнула на лавку, не понимая, что делать дальше.

Вокруг было так же пустынно, люди прошли, но уже смеркалось. Наташа оглядела себя. На одежде был пепел и грязь, на руках тоже. Она поставила урну на землю и стала отряхиваться от кладбищенской пыли, нервно, почти в судорогах.

Но взгляд опять упал на Сашу.

— Прости меня, дружочек! Я просто хотела попрощаться! — заскулила она и опять взяла его на руки.

Посидела минутку и запустила руку внутрь. Там было шершаво и пористо, как в песке. Опять закрыла глаза. Пошевелила в глубине пальцами. Вытащила и провела ими по губам и лицу. Потом лизнула кончик указательного, а следом и всю ладонь. На язык попало что-то твердое. Она сплюнула от неожиданности и зарыдала. Капая слезами и кое-как придерживая руками содержимое, поставила урну обратно в ямку, прикрыла другой половинкой и вернула на место землю с украшениями вместе с той уродливой палкой.

— Спи спокойно, люблю тебя, — она бросила последний взгляд, что всё выглядит, как прежде, и, стукнув калиткой, пошла прочь.

Добравшись до города, зашла в винный.

— Не мой день сегодня, надо, — голосом вдруг сказала Наташа на кассе, поймав брезгливый взгляд продавщицы на своих ногтях.

В лифте из зеркала на нее смотрела пыльная растрепанная женщина. Только не в дачной огородной грязи, а в Шуре.

Она повернулась боком.

— Чёрт… Как же…

На спине отпечаталась та самая соседская ограда. Наискосок шла кривая белая полоса.

На память о нём. Или от него.

Венецианская рапсодия

Мария стояла около кружевного мостика, коромыслом перекинутого через узкий темный канал.

Да, как раз здесь они сидели тогда, уставшие от многочасового хождения по заколдованным улицам и набережным этого странного города. Ночь шла на убыль, город уже затих, и слова, проговариваемые почти шёпотом, эхом отражались от пятнистых от влаги стен, окруживших крохотную площадь. Это был просто небольшой передых, привал перед следующей попыткой найти, наконец, отель, в котором Мария остановилась накануне. Накануне такого важного для неё события, первого её биеннале, на которое она, мечтающая о признании и славе, возлагала большие надежды. Мария приехала сюда не просто гостем, а как сотрудник пусть маленькой, но уже приглашенной сюда галереи, и поэтому она испытывала гордость и восторг.

Жанлука не спеша шел по многолюдной набережной, с удовольствием вбирая в себя эти знакомые вибрации весенней Венеции, эту разноязыкую речь, аристократический аромат кофе и резкие запахи уличных жаровен, звуки струнного оркестрика, доносящиеся с площади Сан-Марко. Вечер был довольно жаркий, но купленный во время последней поездки в ЛА светлый жакет из легчайшей крученой шерсти был очень кстати. Он чувствовал легкое сожаление, что завтра утром придется уехать. Сегодня неожиданный звонок врача нарушил его планы, но, может, он ещё успеет сюда вернуться?..

Жанлуке всегда казалось, что эти разноцветные, подёрнутые влажным тленом палаццо, изящные зефирные церкви, вычурные золотые фигуры на лебединых носах гондол были специально кем-то созданы много веков назад как декорации к многочисленным праздникам, карнавалам и светским собраниям, собирающим здесь любопытствующую публику круглый год. Вот и сейчас он с удовольствием влился в возбужденную предстоящим открытием престижной выставки толпу. Сияющие улыбками дамы, наряженные в «откутюры», их белозубые загорелые спутники в летящих шелковых шарфах, уличные артисты, вовлеченные современными творцами в странные перформансы, стайки оживленных молодых мужчин в рубашках самых толерантных цветов, с мягкими движениями слишком ухоженных рук, говорящих об их обладателях чуть больше, чем следует…

Он почти сразу заметил эту девушку. Одетая в простое белое платье, она выделялась на общем пестром фоне. Удивительно, на ней не было ни одного бриллианта. Единственным украшением была перламутровая камея на ремешке, обвивающим её тонкое смуглое запястье. Простой ручкой со смешным колпачком в виде Микки Мауса девушка что-то записывала в красный кожаный неожиданно дорогой блокнот с золотым тиснением незнакомых для Жанлуки букв «МГУ». Он видел, как она, немного волнуясь, постоянно заправляет прядь темных длинных волос за ухо, и это казалось очень трогательным и естественным. Кто-то окликнул её из толпы молодых людей: «Мария!». Жанлука тоже заметил знакомых ему со времен его антикварной деятельности аукционистов, и под предлогом приветствия их тоже присоединился к стоящему у входа обществу. Жанлука пожимал руки старым и новым знакомым, едва улавливая произносимые ими имена, и наконец повернулся к девушке. Он с любопытством принял взгляд её светло-карих глаз, немного рассеянный, как бы отсутствующий от волнения. Но оттого, что он задержал её ладонь чуть дольше, чем это обычно делают, знакомясь, она наконец внимательно посмотрела на него. И он второй раз услышал её имя. Мария. «Р» она выговаривала очень мягко, без грассирования, обычно так звучат итальянцы. Или русские…

В этот вечер они часто оказывались рядом, сталкиваясь около таинственных инсталляций, одновременно беря с подносов бокалы с шампанским, присев рядом за столиком в саду под украшенной светящимися гирляндами пинией. Мария украдкой рассматривала своего неожиданного спутника. Какой необычный цвет глаз! Мария слышала, что зеленые глаза реже всего встречаются в природе. А тут не просто зеленые, даже слово подобрать трудно, кажется, о таком говорят «цвет ментола»… Темные коротко-подстриженные волосы с яркой сединой напомнили ей отца. Мама называла это «соль с перцем»… Во время завершающего праздник фейерверка они тоже стояли рядом, и Мария с радостью приняла предложение Жанлуки проводить её, тем более что совсем не запомнила дорогу, которой она спешила к открытию. Она достала из сумки визитку отеля. Название улицы, на которой тот располагался, ничего не сказало Жанлуке, он плохо знал ту дальнюю часть острова. Но Венеция — небольшой город, вряд ли он заблудится там, где когда-то прожил несколько лет.

Разговор завязался сразу. Хотя вряд ли это можно было назвать разговором! Как он умел слушать! Мария, сама того не ожидая, рассказала ему обо всем, что вдруг сейчас нахлынуло. О том, что в Москве сейчас холодно, и дожди, и поэтому бабушка не сможет выйти из дома, и опять будет скучать у окна… О младшем брате, который уже заканчивает школу, а кроме как о своих любовных приключениях, ни о чем думать не хочет! Об отце, с которым так и не сложились отношения, когда они расстались с мамой. Как он был нужен Марии! Но его редкие дежурные звонки «Как дела? Как в школе?» сразу гасили все её желания поговорить с ним по душам… И, конечно, про её мечты создать самостоятельно настоящую большую выставку. Если бы он знал, сколько разных проектов лежит у неё в столе в московской квартире! И может, у неё когда-то будет своя галерея… Мария говорила, и Жанлука с улыбкой узнавал такую же искренность и непоследовательность своей уже прожитой молодости.

Уже третий час они кружили по городу, искали редкие уличные указатели, почти все ведущие к знаменитому Риальто, упирались в возникающие из темноты каналы, искали мосты через них, пытаясь не сбиться с выбранного направления, но все равно сбивались снова и снова. Их телефоны давно сели, и они чувствовали себя попавшими на никем не обитаемый остров. Мария так устала, что решительно сняла свои узконосые, нестерпимо жмущие ей туфли на высоких каблуках и зашагала босиком по восхитительных прохладным камням. Надо было раньше прекратить эту пытку обувной красотой, знакомую всем девушкам мира! Она была готова выбросить их в воду с ближайшего моста, и Жанлука, смеясь, забрал у неё из рук ненавистные лодочки.

А на рассвете они набрели на неожиданно рано открывшийся магазин-пекарню, им разрешили позвонить, и портье, взявший трубку телефона из визитки, объяснил им дорогу к отелю. Отель оказался почти за углом. И уже увидев его издалека, Мария облегченно повернулась к Жанлуке: «Ну вот и …» Она хотела сказать: «Ну вот и дошли», но это означало бы «Ну вот и всё…» Почему всё? Все расстояния сейчас так сократились, и столько есть возможностей для связи и встреч! И скорее всего он решит все свои дела, из-за которых ему сегодня надо уехать, и через пару дней вернётся сюда опять!

Мария вырвала лист бумаги и написала на нем десять цифр своего номера. Портье уже ожидал заблудившуюся гостью на пороге. Он забрал туфли из рук её спутника, и тяжелая входная дверь разрезала пространство на «до» и «после».

Вернувшись в Россию, Мария нырнула в московское лето с головой. Встречи, работа, дела… Время не останавливающимся вихрем тянуло её вперед. Но иногда легким уколом появлялось странное чувство, что вот опять что-то не случилось, чего-то не произошло. Однажды возникла мысль, что она неправильно написала ему телефон! Вдруг ошиблась в одной цифре? Со временем ощущение неслучайности произошедшей встречи приходило перед сном теперь реже и реже. Поэтому вдруг высветившемуся на экране телефона номеру с кодом 39 Мария сначала удивилась, замерла, но после шестого звонка все-таки взяла трубку. И как будто жаром окатило — такой знакомый голос! Только услышанное имя почему-то другое, Андреа. Может, кто-то ошибся номером? Но нет! Андреа, это сын Жанлуки, и он в Москве!

Они встретились в уличном кафе, поселившемся в маленьком дворике Тургеневской библиотеки. Мария сразу поняла, что этот сидящий за столиком высокий парень в бежевом льняном пиджаке явно не местного пошива и есть Андреа. Он поднял глаза, и что-то теплое толкнулось в её сердце. Какие зеленые… Несколько ничего не значащих фраз, подвинутая к ней чашка кофе, внимательный взгляд. Почти сразу Мария спросила про Жанлуку. Где он? Почему не приехал? Андреа запнулся, замолчал. Потом его слова прозвучали тихо, глухо, как через душное слепое ватное одеяло: «Отца больше нет». И она словно попала в безвоздушное пространство, где никак не получалось вздохнуть… А когда получилось, Мария заплакала. Плакала она из-за чувства ещё не обретённого, но уже потерянного очень близкого человека. Со слезами приходило избавление от напряженности ожидания, неопределенности и обиды… Все это время Андреа молчал, держа её за руку, и этот нехитрый жест сильнее всяких слов объединил их в этот непростой момент.

Оказалось, что Андреа впервые в России, он был очень благодарен Марии за её предложение показать ему Москву. И все её сокровенные места — кривые переулки, пересекающие Арбат, провинциальные дворики Хамовников, Крутицкое подворье, удивительным образом забытое в центре столицы на века, любимые скверы Замоскворечья, всё то, что все эти месяцы она мечтала показать Жанлуке, в ту осень, как по наследству, перешли к его сыну. Андреа уехал через четыре дня. И после его прощального звонка из аэропорта в этот неожиданно теплый для московской осени вечер Марии вдруг расхотелось идти на любимые Патрики на встречу с друзьями…

А дальше были звонки, сначала редкие, потом все чаще и чаще. Звонки стали необходимыми для Марии, как чашка утреннего кофе, как теплый душ перед сном. Звонки стали желанными, как чашка утреннего кофе, как теплый душ перед сном.

Зимой Мария прилетела в Рим. Она всегда любила большие аэропорты, чувствовала себя там в своей стихии, наслаждалась погружением в волнующий водоворот жизни. Но Андреа она заметила не сразу, и незнакомое чувство растерянности, непричастности к происходящему вокруг холодным стеклянным куполом отгородило её ото всех. А потом Мария увидела его, рвущегося к ней сквозь гудящую толпу. Он взял её за руку, и они поплыли над стоящими внизу людьми, над аэропортом, городом и всей итальянской и не итальянской землей. А внизу Марк Шагал махал им рукой…

Мария очнулась от воспоминаний. Постепенно появились привычные звуки шуршащих волн, зажатых в сдвинутых морщинистых ладонях домов, резкого хохота чаек, оперных арий, звучащих из элегантных узких гондол, стука вёсел о каменные ступени. Звонкий топот детских сандалий гулкой дробью рассыпался по каменным стенам домов этой безымянной площади. К ней подбежал сияющий мальчуган с копной темных волос, взметенных ветром. Мороженое в сладких перепачканных ладошках, светящиеся удовольствием светло-зеленые глаза. «Мама Ма! Это пап Ан купил!» В свои два с небольшим года этот малыш уже неплохо говорил, вот только сложное «р» в именах родителей пока не получалось, поэтому он и придумал называть их так. Зато свое имя выговаривал гордо и четко: «Жанлука!»

Верочка

— Мама, мамочка! Мама! — в форточку влетели наперебой кричащие четыре детских голоса, — иди скорей сюда!

От неожиданности Верочка пролила на себя ещё недоваренный бульон из ложки, так и не донеся до рта.

— Чёрт, сколько можно! — прошипела себе под нос. Ложка звякнула о столешницу.

Вера поспешила к окну, выглянула в просторный двор. Только высаженные кустики сирени, ещё не убранный строительный мусор, гора песка в углу участка, стопка кирпичей, накрытая целлофаном. В отдалении — разноцветная горстка детей. Их светловолосые, медовые макушки склонились над чем-то, а самый маленький, Феденька, пытался пробраться внутрь кольца из детских ног. Ему не удавалось, он толкался и похныкивал.

— Давайте без меня, супчик доварю и приду, хорошо? — крикнула в окно Верочка, подавив раздражение.

Она поморщилась и потёрла обожженную кожу чуть ниже ключицы: «ещё не хватало волдырей…» Поймала в дверце духового шкафа свое отражение. Заправила за ухо выбившуюся каштановую прядь. Хороша. Несмотря на 7 лет отрывистого сна, хороводы детских болезней и тоски по чему-то ещё не случившемуся или уже забытому.

В кармане домашнего платья завибрировал телефон. Почему-то она почувствовала, что это не муж, не мама, не подружка Оля. Взглянула на экран и застыла: «ох ты ж, боже мой…»

— Мама, ну иди! Иди сюда!

Верочка занесла палец над мелькающим именем. Именем. Прикрыла глаза. Решительно убрала телефон обратно в карман. По бедру всё разбегались и разбегались муравьи беззвучного телефонного звонка.

— Сейчас иду. Что на этот раз? — она уже наспех накидывала на плечи мужнину спецовку.

Очередной ли зуб динозавра, доисторический червяк или золото Майя — главное — заинтересованным голосом сказать «ну ничего себе!». Годами отрепетированная интонация. Муравьи на бедре остановились. Ноги дошли до детей.

— Ну ничего себе! — вылетело бодро и задорно. — Что там у вас?

Дети расступились. Верочкин взгляд врезался в черное, запыленное песком, мёртвое тельце.

— Это крот, мама, скажи, крот?

— Сама ты крот! Это гигантский слепыш!

— Какой слепыш?! Они вымерли тыщу лет назад!

— Так то гигантский, а этот маленький!

— Маааамаааа! Ну ты что, уснула? У тебя телефон звонит!

Младший обнял маму за колени, спрятался за её ногами и прошептал: «Он умий, да?»

Солнце уже грело совсем не по-весеннему, ноздри щекотал запах соседских шашлыков. А они так ещё и не открыли сезон. Всё веранду строили. Перед лицом прожужжал толстый шмель. И телефон тоже жужжал, жужжал. Верочка вынырнула из забытья. Резко достала телефон из кармана. Пропущенные вызовы горели красной стрелочкой и Именем. Она нажала кнопку «удалить» в журнале вызовов. А в «контактах» не решилась. Никогда не решалась. Быстро нашла телефон мужа в «избранном»:

— Борь, тут у нас крот сд… умер на участке. Что мне делать?