Сентябрь-октябрь 2022

Доказательство

Похвала ночным кошмарам

Полина Иванушкина. Роман «Проводи меня до Забыть-реки»

В цветочном на Китай-городе

Вааарька!

Верх совершенства

Вода

Глава 1. Сюрприз

Голубые озера

Дед

Дорога к дому

Желание

Землянка

Испытательный срок

История К.

Морозь-ка!

Накануне

Ошибка

Пенни

По дороге

Пока не появилась ты

Полет в детство

Последний день детства

Птичка

Свет

Сон Адама

Ясновидящая

8 лет

Неудобные люди

Океан в зрительном зале

Рот подковкой

Счастливые трусов не надевают, или жизнеописание одного нудистского пляжа

Тело как память

Фруктовые сады

Бархатная стена

Вскрылось

Дед

Дознание

И всем плевать

Кайчи

Первая встреча, последняя встреча

Родненький

Сады

Три «М»

Тридцать шесть градусов

Шедевр

Шесть лет и одна весна

Эспонтоны

Купание в пруду под дождем (отрывок)

В издательстве Inspiria вышла книга писателя Джорджа Сондерса «Купание в пруду под дождем». Это сборник эссе, посвященных семи рассказам русских писателей — Чехова, Тургенева, Толстого и Гоголя. Тексты эссе написаны на основе курса, который Сондерс читает в Сиракьюсском университете. Обращаясь к малой форме, Сондерс препарирует писательские методы и заставляет читателей (и будущих писателей) задуматься над тем, как устроен тот или иной текст, как автор работает с его главными составляющими, удерживает читательское внимание. Мы представляем начало разбора одного из рассказов — «На подводе» Чехова. Здесь приведен только принцип, которым предлагает пользоваться Сондерс, полный разбор можно найти в книге.

ПО СТРАНИЦЕ ЗА РАЗ

СООБРАЖЕНИЯ О РАССКАЗЕ «НА ПОДВОДЕ»

Много лет назад, разговаривая с Биллом Бьюфордом, тогдашним редактором отдела прозы в «Нью-Йоркере», страдая от череды мучительных редактур и чувствуя себя несколько неуверенно, я попытался нарваться на комплимент.

— Так что же вам все-таки нравится в этом рассказе? — канючил я. Повисла долгая пауза. А следом Билл произнес вот что:

— Ну, я читаю строчку. И мне она нравится… достаточно, чтобы прочитать следующую.

Вот в чем штука — вот в чем вся его эстетика применительно к рассказу, и, вероятно, такова эстетика всего журнала. И это идеально. Рассказ — линейно-временное́ явление. Он развивается и очаровывает нас (или не очаровывает) строка за строкой. Чтобы повествуемое так или иначе подействовало на нас, нам необходимо в него втянуться.

За прошедшие годы это понимание стало для меня очень утешительным. Чтобы писать прозу, не нужны никакие великие теории. Незачем беспокоиться о чем бы то ни было, кроме одного: хватит ли разумному человеку, прочитавшему четвертую строчку, силы толчка, чтобы прочесть и пятую?

Почему мы продолжаем читать рассказ?

Потому что хотим.

А почему мы этого хотим?

Это вопрос на миллион долларов: что заставляет читателя читать дальше?

Существуют ли законы прозы — как существуют законы физики? Вправду ли что-то воздействует лучше, чем что-то другое? Что налаживает связь между читателем и писателем, а что рушит ее?

Как же нам все это узнать?

Можно вот так: проследить за нашим умом — за тем, как он движется от строчки к строчке.

Рассказ (любой рассказ) являет нам свои смыслы быстро, ритмичными импульсами. Мы прочитываем фрагмент, и возникают те или иные предвкушения.

«На крыше семидесятиэтажного дома стоял человек».

Разве не ждете вы в некотором роде, что он сейчас спрыгнет, упадет или же кто-то столкнет его?

Вам понравится, если в рассказе это предвкушение учтут, но не понравится, если рассказ подойдет к этому слишком прямо.

Рассказ можно понимать как попросту череду таких вот предвкушений/развязок.

С нашим первым рассказом — «На подводе» Антона Чехова — я намереваюсь предложить однократное исключение из «основного порядка работы», который я обрисовал во введении, и предложу как подход упражнение, которое я применяю в Сиракьюс.

Вот как оно устроено.

Я буду выдавать вам рассказ по одной странице за раз. Вы читаете эту страницу. Затем оцениваем, где мы очутились. Как прочитанная страница подействовала на нас? Что, прочитав эту страницу, мы узнали такого, чего не знали прежде? Как изменилось наше понимание излагаемого? Чего мы ждем дальше? Если есть охота читать дальше — почему?

Прежде чем приступить, давайте отметим, что сейчас, очевидно, ваш ум относительно рассказа «На подводе» совершенно чистый лист.

НА ПОДВОДЕ

В половине девятого утра выехали из города.

Шоссе было сухо, прекрасное апрельское солнце сильно грело, но в канавах и в лесу лежал еще снег. Зима, злая, темная, длинная, была еще так недавно, весна пришла вдруг, но для Марьи Васильевны, которая сидела теперь в телеге, не представляли ничего нового и интересного ни тепло, ни томные, согретые дыханием весны прозрачные леса, ни черные стаи, летавшие в поле над громадными лужами, похожими на озера, ни это небо, чудное, бездонное, куда, кажется, ушел бы с такою радостью. Вот уж тринадцать лет, как она учительницей, и не сочтешь, сколько раз за все эти годы она ездила в город за жалованьем; и была ли весна, как теперь, или осенний вечер с дождем, или зима, — для нее было все равно, и всегда неизменно хотелось одного: поскорее бы доехать.

У нее было такое чувство, как будто она жила в этих краях уже давно-давно, лет сто, и казалось ей, что на всем пути от города до своей школы она знала каждый камень, каждое дерево. Тут было ее прошлое, ее настоящее; и другого будущего она не могла представить себе, как только школа, дорога в город и обратно, и опять школа, и опять дорога…

Теперь ум у вас уже не совсем чистый лист. Как изменилось состояние вашего ума?

Сиди мы с вами в классе, чего мне бы хотелось, вы бы мне рассказали. Я же прошу вас немножко побыть в тишине и сравнить эти два состояния ума: пустое, восприимчивое до того, как вы начали читать, и то, каким оно сделалось теперь.

Не торопясь, ответьте вот на эти вопросы:

- Не глядя в текст, вкратце перескажите, что вы успели узнать. Постарайтесь уложиться в одну-две фразы.

- Что вам стало любопытно?

- Куда, как вам кажется, рассказ поведет дальше?

Каков бы ни был ваш ответ, с этим Чехову предстоит работать дальше. Уже этой первой страницей он зародил некоторые предвкушения и вопросы. Остаток рассказа вы сочтете осмысленным и связным в той мере, в какой он отзывается на эти предвкушения и вопросы (или «учитывает их», или «использует»).

Автор, задавая первый импульс своему рассказу, подобен жонглеру, подбрасывающему в воздух булавы. Весь остальной рассказ — уловление этих булав. В любой точке рассказа булавы находятся в воздухе, и мы это чувствуем. Без этого никак. Если не чувствуем, значит, в рассказе не из чего извлечь его смысл.

Можно было бы сказать, что на этой странице путь этого рассказа сузился. Перед тем как вы начали читать, возможности были неисчерпаемы (рассказ мог быть о чем угодно), а теперь мы уже читаем в некотором роде «о чем-то».

О чем же он пока для вас?

То, «о чем» рассказ, следует искать в любопытстве, которое он в нас будит, а это любопытство — разновидность небезразличия.

Итак: что вам в этом рассказе уже небезразлично? Марья Васильевна.

Теперь вот что: каково оно на вкус, это небезразличие? Как и где именно вам стало не все равно?

С первой же строки мы узнаём, что некие неназываемые «они» выезжают из города рано поутру.

«Шоссе было сухо, прекрасное апрельское солнце сильно грело, но в канавах и в лесу лежал еще снег. Зима, злая, темная, длинная, была еще так недавно, весна пришла вдруг, но для Марьи Васильевны, которая сидела теперь в телеге, не представляли ничего нового и интересного ни тепло, ни томные, согретые дыханием весны прозрачные леса, ни черные стаи, летавшие в поле…»

Я выделил полужирным шрифтом два союза «но», чтобы подчеркнуть, что мы видим два варианта одной и той же последовательности: «Условия для счастья есть, но счастья нет». Солнце сильно греет, но в канавах лежит еще снег. Зима была еще так недавно, но это не представляет ничего нового и интересного… и мы уже ждем знакомства с тем, для кого все это вот так, нисколько не утешенные тем, что закончилась эта долгая русская зима.

Еще до того, как в рассказе появляется человек1, слышно подразумеваемое напряжение между двумя элементами в голосе рассказчика: один сообщает нам о приятном (небо «чу́дное» и «бездонное»), а другой этому приятному противится. (Совсем другой был бы рассказ, начнись он так: «Шоссе было сухо, прекрасное апрельское солнце сильно грело, и пусть в канавах и в лесу лежал еще снег, не было в том беды: зима, злая, темная, длинная, была еще так недавно и теперь сгинула».)

На середине второго абзаца выясняется, что противящийся элемент в голосе рассказчика относится к некой Марье Васильевне — весной нисколько не вдохновленная, она возникает, поименованная, на подводе.

Из всех людей на свете Чехов выбрал усадить в эту телегу бессчастную женщину, противящуюся чарам весны. Рассказ этот мог быть о женщине счастливой (только что помолвленной, скажем, или только что выздоровевшей — или просто счастливой по натуре), однако Чехов решил сделать Марью Васильевну несчастной.

Затем он сделал ее несчастной вполне определенно и по определенной причине: она преподает в школе уже тринадцать лет, в город каталась вот так, «не сочтешь, сколько раз», и ей это опостылело, живет «в этих краях» лет сто, знает каждый камень и дерево на этом пути. Но хуже всего то, что другого будущего она себе представить не может.

Рассказ мог быть о человеке, несчастном от любовной неудачи, или из-за смертельного диагноза, или потому, что несчастен с самого рождения. Но Чехов решил сделать Марью Васильевну несчастной из-за однообразия ее жизни.

Из тумана любой-возможной-истории начинает возникать вполне конкретная женщина.

Можно было бы сказать, что три прочитанных абзаца послужили большей конкретизации.

Так называемая характеристика персонажа складывается из вот такой возрастающей конкретизации. Писатель задается вопросом: «Что это вообще за человек такой?» — и отвечает последовательностью фактов, из которых складывается сужающаяся тропка: одни возможности отпадают, другие выходят на первый план.

По мере создания персонажа возрастает потенциал того, что мы именуем сюжетом. (Хотя мне это слово не очень нравится, давайте заменим его на «плодотворное действие».)

По мере создания персонажа возрастает потенциал плодотворного действия.

Если рассказ начинается со слов: «Жил-был мальчик, и он боялся воды», — мы ожидаем скорого появления в тексте пруда, речки, океана, водопада, ванны или цунами. Если персонаж говорит: «Я отродясь ничего не боялся», — мы, вероятно, не возразим и против появления льва. Если персонаж живет в неизбывном страхе позора, мы более-менее понимаем, что́ с ним должно бы случиться. Так же и с тем, кому любы только деньги, или с тем, кто, по его признанию, никогда толком не верил в дружбу, — или заявляет, что так устал от жизни, как она складывается, что и вообразить себе не может другую.

Когда в рассказе еще совсем ничего не произошло (до того, как вы начали его читать), не было ничего такого, что желало бы случиться.

А теперь вот есть Марья Васильевна, она несчастна, и рассказу неймется.

Рассказ сообщил о ней: «Она несчастна и другой жизни себе не представляет».

И нам кажется, что рассказ изготовился сказать что-то вот такое: «Ну, это мы еще посмотрим».

Застряв здесь на некое, как вам, вероятно, кажется, непомерно долгое время в конце первой страницы одиннадцатистраничного рассказа, мы с вами оказались в интересном месте 1. Рассказ задвигался. Первая же страница радикально сузила диапазон возможных задач: рассказ отныне обязан решать (использовать, применять) эти задачи и никакие другие.

Будь вы писателем, что бы вы предприняли дальше? Вам как читателю что хотелось бы теперь узнать?

В переводе на английский, приведенном у автора, первый абзац текста выглядит так: «They drove out of the town at half past eight in the morning. The paved road was dry, a splendid April sun was shedding warmth, but there was still snow in the ditches and in the woods. Winter, evil, dark, long, had ended so recently; spring had arrived suddenly; but neither the warmth nor the languid, transparent woods, warmed by the breath of spring, nor the black flocks flying in the fields over huge puddles that were like lakes, nor this marvelous, immeasurably deep sky, into which it seemed that one would plunge with such joy, offered anything new and interesting to Marya Vasilyevna, who was sitting in the cart. She had been teaching school for thirteen years, and in the course of all those years she had gone to the town for her salary countless times; and whether it was spring, as now, or a rainy autumn evening, or winter, it was all the same to her, and what she always, invariably, longed for was to reach her destination as soon as possible».

На основе книги Creative Writing School вместе с издательством провели дискуссию «Как воровать у классиков». Литературный критик Максим Мамлыга и писатели Денис Банников и Екатерина Федорчук обсудили «Купание в пруду под дождем» и методы Сондерса, а также поговорили о том:

- Что сегодняшние писатели могут заимствовать у своих предшественников;

- как использовать опыт других писателей без очевидных заимствований;

- как не попасть впросак и не выбрать устаревшие методы;

- почему Чехов, Толстой, Тургенев и Гоголь по-прежнему актуальны;

- как современному писателю наращивать свой инструментарий.

- Такова особенность этого упражнения в постраничном чтении: чем лучше рассказ, тем любопытнее читателю выяснить, что произойдет дальше, — и тем сильнее досаждает это упражнение. — Примечание автора.[↑]

Писатели для писателей: 7 книг признанных мастеров короткой прозы

На многих прозаических курсах в Creative Writing School слушатели работают над рассказами. Короткая проза помогает отработать все необходимые навыки, набить руку, однако не только для того, чтобы затем перейти к крупной форме. Рассказ все больше набирает популярность у читателя, а сборники эталонной короткой прозы не остаются на полках в книжных.

Наши друзья и коллеги — книжный магазин «Подписные издания» — выбрали семь книг короткой прозы, у авторов которой есть чему поучиться начинающим писателям.

Невероятный цикл «тихих откровений» — двенадцать историй, в которых персонажи обнаруживают себя на изломе обыденной жизни, на обочине проторенной дорожки повседневности. Лорри Мур, писательница, университетский преподаватель и одна из самых видных фигур англоязычной литературы последних тридцати лет, проводит нас по сюжетам сколь классическим, столь и редким в наш век: вечера с настольными играми, семейные поездки, мгновения жизни преподавательниц и актрис средней руки. События, что происходят с ними, не кажутся глобальными или сильно превышающими градус «обыденности», но они ведут к таким частным откровениям, к которым приходишь в тишине ночи или во время прогулки. Так что «Птицы Америки» — такая вот прогулка по повседневности, литературно изысканная и гипнотически заманчивая.

2. Милорад Павич «Бумажный театр»

Хоть «Бумажный театр» и зовется романом (объединен сквозной темой и личностью автора), но по сути своей является антологией современного рассказа — он состоит из тридцати восьми историй, каждая из которых представляет одну литературную школу той или иной страны. Написали их авторы из этих стран. И конечно же, всё это — и авторы, и сюжеты рассказов, — является плодом фантазии Милорада Павича, который создал эту книгу как дань уважения странам, в которых публиковались переводы его произведений, и из желания познакомиться с литературными традициями этих мест. Знакомство вышло деятельным — для каждой страны Павич придумал автора со своей био- и библиографией и наделил вымышленный рассказ выдуманного писателя сюжетом, характерным для страны, из которой плод воображения был «родом». От Македонии до Аргентины, от Литвы до Кореи — воображение Павича и его любовь к литературе непредвзято космополитичны и изысканно находчивы.

3. Леонид Андреев «Сын человеческий»

Леонид Андреев — властитель дум и певец парадоксального, его произведения полны экстатических откровений, а биография необыкновеннее вымысла. Литературное наследие Андреева включает в себя повести, пьесы и рассказы — огромное количество рассказов. В этом сборнике — проза разных лет, порой сатирическая, порой исповедальная, поражающая всклокоченностью фантазии и описаниями бурной реальности начала XX столетия. При жизни писателя эти короткие зарисовки действовали на читательскую публику завораживающе — бывали и неистовые восторги, и громкие скандалы. Среди восхитившихся был, например, Корней Чуковский, который окрестил рассказы Андреева «трагедийными фельетонами». По «фельетонам», вошедшим в сборник «Сын человеческий», можно проследить творческую и мирскую эволюцию Леонида Андреева — от писателя реалистического толка (образца «Ангелочка» и «Петьки на даче») до трагедийно-профетической фигуры русской литературы Серебряного века.

4. Хорхе Луис Борхес «Алеф» (и другие сборники)

Величайший аргентинский писатель (по призванию) и библиотекарь (в душе) Хорхе Луис Борхес никогда не переходил границ короткой прозы — но в этих рассказах, эссе, заметках и рецензиях с легкостью преодолевал границы пространств физических и времен литературных, одинаково комфортно ощущая себя среди аккадских руин и викторианских устоев. Персонажи Борхеса подобны его фантазии — такие же неуловимые, неоднозначные, сочетающие в себе элементы сразу нескольких реальностей (бытовой и библиографической). Самый известный сборник рассказов Борхеса называется «Алеф», по первой букве еврейского алфавита, а заглавный рассказ повествует о точке пространства, которая содержит в себе все существующее. Собрания прозы Борхеса образованы подобным образом — эти краткие эпизоды литературного наследия содержат в себе всю историю мира и неискоренимые глубины человеческой фантазии, культуры и искусства.

5. Э.Т.А. Гофман «Песочный человек и другие ночные этюды»

Подобно многим писателям, оставившим след в истории литературы, Эрнст Теодор Амадей Гофман был вынужден терпеть ненавистную работу на государственной службе, дабы прокормиться, а все свободное время уделять буквам и нотам. По вечерам он завел себе привычку приобщаться к вину в разного рода погребках, а после этого в ночном томлении возвращаться домой и садиться за написание рассказов и повестей, тем самым выпуская на волю жутковатые фантазии и прорывающиеся образы, что существуют на стыке миров. «Ночные этюды» — это цикл мистических историй, превозмогающих помешательство и жертвенность, касающиеся сторон небывалых и состояний бескрайних: «Пустой дом» — о силе иррационального притяжения и колдовском магнетизме; «Sanctus» — о загадочной потере голоса оперной певицей; самая известная повесть сборника «Песочный человек» — о пучинах наваждения… Путешествия Гофмана к берегам иррационального в ладье романтизма привели к знаменательным открытиям и раскрепостили все искусство последующих лет, тревожа умы впечатлительных и вдохновляющихся до сих пор.

6. Сборник «Ночной принц»

Петербург начала двадцатого столетия обладал репутацией пространства потустороннего и таинственного, принявшего на себя все диссонансы Серебряного века. Северная столица будоражила творческие умы того времени — и писатели отражали воздействие Петербурга в своих произведениях. В сборник «Ночной принц» входят рассказы Сергея Ауслендера, Ивана Лукаша, Александра Рославлева и других, посвященные мистической стороне Петербурга, двойническим и неповторимым сюжетам Серебряного века, что витали в воздухе.

7. Амброз Бирс «Диагноз смерти. 45 коротких и точных как выстрелы рассказов-ужасов»

Рассказы, заставляющие ждать финала. Сновидческое и туманное течение повествования обрывается резким водопадом концовки, которая, кажется, совершенно не предвещалась сюжетом. Кульминация в рассказах классика литературы ужасов Амброза Бирса меняет все и переворачивает представление об описанных событиях с ног на голову, ставя как никогда жирную точку в конце каждой истории. Финал жизни самого автора такой же таинственный, как и его рассказы — в 1913 году он отправился в Мексику, где бушевала Гражданская война, и бесследно исчез, оставив потомкам лишь догадки, как могла оборваться его жизнь.

Типичные ошибки (не)типичных писателей

Меня часто спрашивают о том, какие типичные ошибки совершают начинающие авторы. Я не очень люблю отвечать на этот вопрос, потому что считаю, что концентрироваться на ошибках — это неправильно. Я стараюсь обращать внимание, прежде всего, на сильные стороны текста, на потенциал истории, на потенциал автора. Показать автору его сильные стороны гораздо важнее.

Но, конечно, у всех нас — и начинающих, и продолжающих авторов, и даже маститых писателей, — встречаются ошибки, несуразности, недоработки. Не нужно думать, что трудности в создании текста — удел начинающих. Вовсе нет, проблемы с текстом бывают у всех. Собственно, ошибки очень четко соответствуют этапам работы писателя с текстом. Ошибка — это застревание, непредвиденная остановка на одном из этапов.

Теперь по порядку.

1. Есть тема, нет идеи (послания)

Чаще всего замысел начинается с темы, с желания написать о первой любви, о последней любви, о смысле жизни, о Гражданской войне, о Франции XVIII века. У темы могут быть и более узкие рамки. Суть в том, что тема — это только фон, материал для высказывания. Тема — это, если угодно, вопрос, который задает автору жизнь, который мы задаем сами себе. А идея художественного послания — это ответ автора. Ответ мы ищем через систему образов, знаков, символов. Мы вслушиваемся в логику повествования, в логику судьбы наших героев. Идея текста рождается из нашей заинтересованности в теме, но она больше темы. Порой несоизмеримо больше. Роман «Война и мир» начинался как предыстория к повествованию о декабристах, потом замысел видоизменился, и Толстой сосредоточился на теме «война 1812 года». Но «Война и мир», конечно, не только и не столько о войне, сколько о грандиозной сложности, многогранности жизни. Но думается мне, что даже Толстой не смог бы написать этот текст, если бы сразу поставил перед собой задачу создать литературную симфонию о смысле бытия. Идея рождается из темы, но не из абстрактного желания написать что-то грандиозное.

2. Затянутая экспозиция

Эта текстовая проблема рождается из желания описать все четко, подробно и по порядку. Очень часто начинающие авторы стараются работать над текстом в той последовательности, в которой его будет читать читатель, отсюда преувеличенное внимание к началу истории, к тому, что предшествует истории, попытка объяснить героя до того и помимо того, как он начнет действовать в заданных обстоятельствах. Экспозиции банально отдается слишком много сил и эмоций, и потом их не хватает на основную часть. Чтобы этого не случилось, нужно соблюдать одно простое правило: начинать рассказ как можно ближе к завязке, к тому событию, которое начинает историю. Если это рассказ, например, о разводе, то нужно начинать непосредственно с «последней капли», сразу показывать нам сцену суда по бракоразводному процессу и т. д. А все, что касается медового месяца и двадцати лет совместной жизни, можно дать очень дозировано, по ходу дела, как бы в придаточном предложении и в том объеме, который необходим для раскрытия авторского замысла.

Экспозиция — это визитная карточка текста и приглашение к чтению. Поэтому в ней, кроме необходимых вводных, должна быть затронута проблематика рассказа или романа, должен быть намек на финальное решение проблемы.

Возьмем опять «Войну и мир». В ней мы видим Пьера Безухова, который запальчиво и с жаром говорит о гении Наполеона, о том, что лес рубят, а щепки летят. Напомню, что он говорит об этом не кому-нибудь, а французским аристократам, бежавшим от ужасов Французской революции. Но перед нами не просто скандальная сцена ради скандала. Перед нами пророчество о будущем главного героя, который пойдет убивать Наполеона и, пережив плен и ужасы войны, обретет целостность своей личности и духовную силу. Экспозиция в данном случае является эхом или даже карикатурой финала эпопеи.

Другой пример — роман «Бесы» Достоевского. Казалось бы, Федор Михайлович нарушил все правила: история о визите в провинциальный городок нарушителей спокойствия Петра Верховенского и Николая Ставрогина начинается с длинного и подробного рассказа о странных отношениях матери Ставрогина Варвары Петровны и отца Верховенского Степана Трофимовича. Зачем? Но на самом деле в этом длинном затакте «спрятан» ответ на вопрос: каким образом могли возникнуть такие уродливые и несчастные души, как центральные герои романа? Первые страницы романа накрепко связаны и с финалом, и с центральными героями, и с идеей романа.

3. Открытый финал

Не все со мной согласятся, но я убеждена, что так называемый открытый финал как прием — это иллюзия, которую создает автор. Открытый финал всегда очень определен, однозначен. Он потому и «открыт», что у героя есть только одна дорога, один вариант развития событий. Пушкин в романе «Евгений Онегин» покидает героя как бы внезапно, неожиданно, но мы понимаем, что его история завершена. Чаще всего вместо открытого финала мы имеем незавершенный конфликт, просто недописанную историю. Это происходит потому, что придумать завязку, ввязаться вместе с героями в передрягу гораздо проще, чем выпутаться из нее. Здесь нужно приложить усилие и довести историю до конца, услышать ее последний аккорд. Придумать финал — это важнейшая часть работы писателя, которую мы не можем отложить на потом и тем более не можем переложить на плечи читателей.

4. Слишком мало / слишком много деталей

Насколько подробно должен быть описан предметный мир в нашем тексте? Однозначного ответа на этот вопрос не существует. Ответ на него зависит от авторского замысла, от образа мира, от характера главного героя. Обилие деталей, наличие «вкусных» описаний нужно тогда, когда герои рассказа хорошо вписаны в окружающий их мир, когда они тонко чувствуют природу, ценят искусство, или когда они мастера какого-либо ремесла. Деталей ради деталей в тексте быть не должно.

Слишком мало деталей оставляет читателя в недоумении относительно отношения персонажей к реальности, относительно того, к какому социальному кругу они относятся, где живут. Недостаток деталей часто оставляет вопросы фактического плана, когда между звеньями истории отсутствуют причинно-следственные связи.

Степень подробности описания и характер описания — это зона авторской свободы и зона риска. Ищем методом проб и ошибок.

5. «Самый обычный парень»

Очень часто начинающие авторы хотят написать совсем простую историю про самого обыкновенного парня (девушку), чтобы реалистично и пронзительно.

Такая постановка задачи вполне понятна. Эта установка на правду жизни. Где-то на периферии сознания у нас хранятся школьные воспоминания о классических типажах русской литературы — «лишнем человеке», «маленьком человеке». Чаще всего попытка рассказать историю об обычном парне заканчивается историей о никаком герое, о человеке без свойств, с которым ничего не происходит, который ни к чему не стремится и ничего не достигает в конце.

Проблема в том, что «обычный парень» на самом деле очень необычен и весьма сложен как тема. «Обычный парень» балансирует бездны мрачной на краю, он влюбляется, дерется на дуэли, сходит с ума, умирает, спасает мир ничуть не хуже, чем парень «необычный», какой-нибудь Бэтмен или Люк Скайуокер.

Обычность обычного человека — это иллюзия, а цель писателя именно и заключается в том, чтобы разрушать ее, чтобы взглянуть на простого парня новыми глазами, увидеть как он сложен, глубок, неисчерпаем и в добре, и в зле. Классическая русская литература рассказывает о том, что «маленький» человек на самом деле — велик, что «лишний» человек — незаменим, а «новый» человек играет старую как мир пьесу об обществе и непонятом бунтаре.

Типичный лишний человек Онегин убивает друга, типичный маленький человек Самсон Вырин теряет любимую дочь, типичный Макар Девушкин способен на глубокую, экстраординарную любовь.

Герой художественного текста, герой истории в широком смысле слова всегда находится в ситуации острейшего кризиса. Если кризиса нет, нет и истории.

7. Актуальная тема

Я не хочу сказать, что писатель должен замкнуться в башне из слоновой кости, но… Да даже и «но» никакого нет. И все-таки помним, что даже самая актуальная, болезненная, душераздирающая тема — это только тема, только фундамент для художественного высказывания. Высказывание должно состояться. Если же высказывания пока нет, то лучше писать публицистику, оставлять свидетельства очевидцев. Последнее очень ценно.

8. Боязнь ошибок

Мне кажется, что главная ошибка для человека пишущего — это боязнь неудачи. Как частный случай — боязнь белого листа.

На каждом этапе становления текста наша работа связана с риском: не попасть в тренд, не раскрыть тему, разозлить читателя, оставить читателя равнодушным, не попасть в шорт-лист, попасть на карандаш злого критика. На середине работы над романом понять, что все не то и нужно начинать заново.

Риск — это неотъемлемая часть творчества и трудная работа души. Но именно рискованные ходы, образы несут в себе потенциал удачи. Удача на то и удача, она может не случиться. Не существует алгоритма написания бестселлера, не существует формулы читательской любви.

Но существуют закономерности построения текста, который опирается на вековой опыт писательской практики: умение работать со структурой текста, осознанное владение стилистическими ресурсами русского языка.

Все это вопросы ремесла, владение которым не отменяет риска, но позволяет авторам рисковать по-крупному.

Кажется, я только что ответила на вечный вопрос: можно ли научиться писать? Но это совсем другая история.

Доказательство

Проскрипела дверь, наконец, и хлопнула; взвыл эпилептический холодильник. Они с Татькой остались одни в крошечной, почти целиком занятой разложенным диваном, который Есеньина бабушка почему-то называла «тахтой», комнатушке, выделенной из большой родительской комнаты после нелепого, неопрятного ремонта, длившегося больше двух лет. Ремонт этот стал последним, что родителям Есеньи удалось вытерпеть вместе: за установкой последнего плинтуса последовал немедленный развод, тихий и безликий, как все разводы, продиктованные не столько взаимными обидами, сколько накопленной за многие годы придирок и притирок равнодушной усталостью. Маленькие, щуплые, сутулые, родители Есеньи, стоявшие с огромными чемоданами в тесной прихожей и собиравшиеся съехать кто к сестре, такой же баснословно маленькой, кто к тетке, вовсе уж сходящей на нет, напоминали дочери печальных домовых, покидающих пристанище, жизнь в котором стала настолько безнадежной, что ее уже не спасти, не спасти. Они тихо смотрели снизу вверх на свое невозможное порождение, — на рослую, полногрудую, скуластую, мосластую малолетку, пахнущую молодым цветом, светом, сладостным потом, — и она, наклонившись, осторожно поцеловала каждого из них в макушку; затем гномы ушли, сказка кончилась, осталась бабушка Наталья, старой закалки северная женщина, тоже скуластая и мосластая, занявшая родительскую спальню и оттуда криком задававшая Есеньи короткие вопросы по ключевым позициям: «Из школы пришла-а-а-а-а?…», «Суп нашла-а-а-а-а?…», «Уроки сделалала-а-а-а-а?…» В остальном бабушка читала запоем и только выходила раз в два дня за продуктами. Есенья же медленно и тихо жила своей четырнадцатилетней жизнью, — и вдруг оказалась второй красавицей класса, — безвластной, ленивой, принимающей поклонение с невинным и растерянным безразличием. Лень ее была неописуемой и легендарной: она умела прилечь на табуретке; ела в основном то, что можно было проглатывать, не жуя; не знала физической любви, потому что мысль о том, чтобы лишний раз снять с себя одежду, а затем надеть ее снова, была ей отвратительна, и вполне существенные фантазии ее на эту тему были непременно о том, что рано или поздно все произойдет, — но произойдет, как в саду Эдемском, среди заранее обеспеченной обстоятельствами естественной и несуетной наготы, длящейся вовеки. Ей подносили любовь пригоршнями, ибо Есенья была полна неги и покоя; эта любовь повергала ее в неловкость. С одним влюбленным, с одной влюбленной она вступила бы, пожалуй, в тихий и безоблачный малолетний союз, который либо сохранился бы, благодаря Есеньиной нетребовательной лени, навсегда, либо, разбившись о чужую жадную страсть, стал бы чьей-то вечно незаживающей ссадиной, чьим-то утерянным раем со вкусом жвачки и гамбургеров, дешевой жидкости для вейпов и непременной «Яги». Но множественные эти любови, в которых Есенья словно бы плавала, идя по школьному коридору, подразумевали выбор, а от одной мысли о выборе, — тетради, платья, протянутой руки, — Есенья немедленно уставала; дружба же ее с Татькой была хороша тем, что Татька подружилась с ней сама, выбирала все сама, решала за нее сама, и даже жрачку в Макдаке заказывала для Есеньи сама: понимала все. Татька была хитрая: присвоила себе Есенью, ходила с ней за руку по коридорам; кто хотел подобраться к Есенье — должен был заходить через Татьку, Татька назначала цену в домашках, макдаках, лутах, билетах. Сама Татька тоже была ничего: третья красавица. Но с Есеньей было надежнее. В Татьке бродил черт, а Татька была верующая, черта боялась и не любила: год назад, для пробы, дала провернуть черту одно дело, черт ее, как водится, обманул, кинул самым поганым образом, Татька до сих пор с ужасом об этом вспоминала, с ужасом и слезами обиды, — а Есенья была светлая, и поэтому Татька держалась Есеньи очень крепко, и сейчас, развалившись на тахте поверх тонкого шерстяного одеяльца в голубом пододеяльнике с мелкими цветочками, водила в квадратной выемке большой ступней с кривым мизинцем и смотрела на рыжий пух подмышками у Есеньи благодарными, умиленным взглядом чуть выкаченных глаз, как смотрят на икону. Сарафан был Есенье велик, — сама выбирала, Татька не помнила, чтобы покупали вместе, а значит, выросла из старого совсем, и бабушка погнала в тэцэ, и Есенья взяла первое, какое попалось, и надо будет отнять, подрезать, ушить, господи, возись с ней… Вдруг напал дикий, до онемения рук, ужасный, холодный страх: а что, если вырастет она и из нее, Татьки, что, если подхватит любую другую, первую, какая попадется? Не выдержала, схватила Есенью за влажную безволосую руку, быстро проговорила: «Слышь, ты!» «Чего?» — спросила Есенья мягко (была занята, смотрела, как трещины на потолке, знакомые-презнакомые, складываются в великое предзнаменование бури, — все у нее складывалось в великие предзнаменования, и все они сбывались, а говорить об этом не имело смысла); «Чего?». «Докажи, что мы подружки, — сказала Татька, — Расскажи мне лайфхак». «Если яйца сначала об стол помять, а потом чистить, кожура снимается легко», — ничуть не удивившись, сказала Есения терпеливо, — от нее вечно требовали каких-то признаний, доказательств, обещаний, надежд, и она научилась милосердно, но осторожно давать их, рано поняв, что, плавая в любви, плавает и в бесконечной, ненамеренно причиняемой боли, природа которой ей была пронзительно ясна, как пронзительно ясна она ангелам, всех любящим и никогда не любившим. «Нет, — сказала Татька, — нет, свой лайфхак, такой, которого никто не знает, что-то, в чем признаваться нельзя». «А, — сказала Есенья, и, подумав, добавила, — Когда ты с мальчиком идешь, и он говорит: «Я тебя люблю», ты ему скажи: «Я тоже». Ему приятно, а ты вроде себя любишь, и никому не грустно». Татька, пораженная избыточной, сытой щедростью услышанного, медленно откинулась на спину; спросила себя, доживет ли она до дня, когда ей, жадной девочке, пригодится такой урок, и в ярости, в негодовании ответила: «Нет, нет, нет!», но не перестала дивиться, а только босую ногу завела под себя: от напряжения мышц стало легче. «Теперь ты давай», — вежливо сказала Есенья, зная, что положено делать в таких ситуациях (за окном полыхнуло и грохнуло; она вздохнула; трещины на потолке поползли, перестроились). Татька облизала губы. «Совсем между нами, поклянись», — сказала она. «Клянусь», — сказала Есенья серьезно. «Еще раз поклянись», — сказала Татька. «Клянусь», — сказала Есенья. «Еще раз», — потребовала Татька, собираясь с силами. «Клянусь», — сказала Есенья. «Есть такая таблетка, — сказала Татька полушепотом, — Обволакивает желудок изнутри, как пленкою, и когда после еды блюешь — совсем ничего в животе не остается. Уж если ты блюешь, так блюешь».

*Линор Горалик признана иноагентом на территории РФ

Похвала ночным кошмарам

В издательстве «Бослен» вышла новая книга Елены Холмогоровой, писателя, редактора и преподавателя Creative Writing School. В сборник эссе «Бегущей строкой» вошли размышления и мемуарные заметки: рассказ о предках — московской художественной и музыкальной интеллигенции, о подмосковных дачных традициях, о жизни в тверской деревне, любимых книгах и тайнах творчества, редакторской кухне и лингвистических казусах.

Представляем одно из эссе, выбранное автором специально для «Пашни».

Земная жизнь кругом объята снами.

Федор Тютчев

Сладко ль видеть неземные сны?

Александр Блок

В Тверской области есть деревня с удивительным названием — Сновидово. Мне следовало бы жить именно там. А может быть, и родиться…

Я всегда, с самого детства, видела сны. Если бы я их записывала, набралось бы многотомное собрание сочинений. Но сны редко поддаются не то что записи — даже пересказу. Кажется: все помнишь в деталях, начинаешь и сбиваешься, стройная только что логика рассыпается, диалоги не восстанавливаются, а яркие картины тускнеют и расползаются, как в детстве передержанная в воде переводная картинка.

Впрочем, бывает по-всякому.

Я не читаю детективов и никогда не смотрю никаких «страшилок» в кино или по телевизору. Тем страннее мой вчерашний сон. Какой-то щупленький маленький человечек хочет меня убить. Он этого не скрывает, даже показал мне пистолет, правда, странно большой, похожий на автомат. Я этого почти карлика очень боюсь. Но при этом он вроде бы живет у меня дома. Я с ужасом рассказываю всем о нависшей угрозе, но мне не верят (прямо по Маркесу — «хроника объявленной смерти»). Последняя капля: он сидит за моим столом и ест перепелиные яйца. Перед ним на тарелке целый десяток. Сначала он брюзжит, что они плохо чистятся, а потом устраивает скандал: почему у меня нет подставок для перепелиных яиц, и как же он будет их есть, если захочет сварить всмятку?

Несмотря на то что наяву карикатурность всего этого совершенно очевидна, пробуждение не приносит мгновенного облегчения. И еще какое-то время остаешься во власти липкого страха, обводишь глазами комнату, как бы пробуя реальность на вкус, и лишь затем с облегчением вздыхаешь — это был сон. Но еще не раз вернется вопрос: что же он означал? Страх смерти, боязнь предательства? Предупреждал о реальной опасности?

А недавно мне снилось, что в доме полно гостей (причем не в моем доме, все кругом чужое, но я точно знаю, что здесь хозяйка), и я всех гоняю курить на лестницу. И то и дело кричу: «Смотрите не выпустите кошку!» (это точно как в жизни). Но самое главное: я во сне физически чувствую, как дует, веет холодом по ногам — отсюда и страх, что дверь распахнута.

На прошлой неделе я во сне расхвасталась кому-то, как много вырастила рассады (чем не занималась никогда — не люблю и не умею), стала вынимать из какого-то шкафа пластиковые ящички и вдруг поняла, что давно росточки не поливала, и они, и без того хилые, поникли, безнадежно скукожились. Я хватаю графин (очень красивый, старинный, граненого синего стекла с серебряным, дивно изогнутым носиком) и начинаю лить живительную влагу в иссохшую землю. И будто в учебном фильме, который крутили в школе на уроках ботаники, заряжая огромные бобины с пленкой в жужжащий проектор, прямо на наших на глазах, медленно и плавно листочки расправляются, стебли выпрямляются и растут-растут…

Вроде бы нелепые, немыслимые в жизни детали так органичны, так естественны во сне, а смещение масштабов переживаний — так понятно и непререкаемо.

Иногда сновидения настолько реальны, что я просыпаюсь, совершенно не выспавшись. Обычно это вполне нейтральные сны, но длинные и подробные. И получается, что по ночам проживаешь еще одну жизнь, а вовсе не отдыхаешь, как полагается, то есть, как говорится, «забыться сном» не выходит. Иногда, проснувшись, не сразу понимаю, где сон, где явь. Есть понятие «цветные сны». Я даже не улавливаю его смысла — какие же еще? Какая жизнь, такие и сны. И, собственно, ночные кошмары как раз приходят редко, не чаще, чем, по счастью, случаются в жизни.

Бог миловал: мне не снятся кошмары, ну почти. В житейском смысле, наверное, можно назвать кошмаром один из двух (о втором чуть позже) моих повторяющихся снов, в котором я судорожно собираю чемодан, не нахожу нужных вещей и понимаю, что вот-вот куда-то опоздаю. Это тем более занятно, что в жизни я из тех, кто все делает сильно заранее, ненавидит спешку и патологически пунктуален. Но мне не снятся погони и катастрофы, если приходят в сновидениях мои ушедшие в мир иной родные, то не затем, чтобы позвать к себе, как жалуются многие.

Зато мне очень часто показывают невероятной красоты пейзажи. Совершенно разные: от привычных среднерусских или виденных морских до ледяных вершин или песчаных барханов. Но почему-то первенство принадлежит озерам. Не огромным, а обозримым, больше всего похожим на альпийские.

Теперь о втором сне, который со мной уже скоро полвека. Среди квартир, которые мы в свое время смотрели, собираясь переехать и подыскивая для себя подходящий вариант, была одна — не самая удобная, не самая во многих отношениях удачная, но — бывает такое — квартира моей мечты. Разум победил, и мы от нее отказались. Но вот уже несколько десятилетий она мне снится. Причем сон стандартный: я вдруг обнаруживаю в ней комнату, о которой не знала. Меня охватывает радость: я начинаю планировать: кабинет? библиотека?.. И все время изумляюсь: как это я раньше о ней не знала. Марсель Пруст писал: «На колеснице сна спускаешься в такие глубины, в которые бессильна проникнуть память и подойдя к которым сознание вынуждено вернуться обратно». Любители толкований говорят, что это очень хороший сон. Он якобы свидетельствует о том, что я нахожу в себе до поры дремавшие скрытые таланты и новые возможности.

Но однажды в жизни был у меня сон мистический. Мне снилась комната, в которой я никогда не была, где я в какой-то компании — как часто бывает в снах — странных людей, вроде знакомых, но в чужих обличьях — веду беседу, о чем не помню. Но зато очень ясно запечатлелась сама комната: люстра, мебель, даже рисунок ковра на полу. И в тот же день мне позвонил приятель и рассказал, что набил на лбу шишку, — что может быть глупее — дома, в собственной комнате зацепившись ногой за провод торшера и с размаху влетев в угол книжной полки. «Ну да, — отреагировала я, — хорошо еще, не впаялся по инерции в экран телевизора». Тут мы оба замолчали, потому что в гости он меня никогда не приглашал… Подробный допрос выявил, что это была та самая комната из моего сна. На меня эта история произвела такое сильное и неприятное впечатление, что я заставила его поклясться, что он никому об этом не расскажет.

Бывает, что снятся умершие люди как живые, причем иногда такие молодые, какими я их не знала. Вот недавно снилась бабушка в огромном капоре, как на единственной ее детской фотографии. Мы гуляли в заснеженном саду, и она просила у меня прощения за то, что постирала мою любимую игрушечную собачку Джерри, а та оказалась не сшитой, а склеенной и расползлась. Это действительно было в моем детстве. Но во сне все увиделось наоборот: бабушка стала девочкой, а я — взрослой. Ужас в том, что я не только не простила, но сказала, что не прощу никогда. Куда делось мое великодушие?! Сон, в котором ведешь себя безнравственно, — вот подлинный кошмар, потому что я знаю, как следовало вести себя, потому что я на самом деле лучше, благороднее, потому что мне стыдно. Сон даже хуже яви — ему нельзя приказать вернуться на другую ночь, чтобы попросить прощения, а в жизни не все непоправимо…

Меня в снах поражает всегда не то, что собственно происходит, не странные сопряжения и допущения, воспринимаемые естественно, а с одной стороны — физически осязаемые вещи (как сквозняк, прохвативший ноги) и нравственные радости, страдания или же угрызения совести.

Вопрос о том, как соотносятся сны с дневными переживаниями, меня не слишком волнует. Я вполне убедилась в произвольности любых трактовок. А как мы в юности увлекались запретной фрейдовской теорией, как жадно рвали друг у друга еще, конечно, не изданное в советской России «Толкование сновидений»… И как потом постепенно, один за другим, разочаровывались в ее прикладной части. Она оказывалась не более привлекательной, чем какой-нибудь Мартын Задека, столь знаменитый в пушкинские времена, что «ни Вергилий, ни Расин, Ни Скотт, ни Байрон, ни Сенека, ни даже Дамских Мод Журнал так никого не занимал». Так что ну их, толкования… Поверим Иосифу Бродскому: «И сны те вещи или зловещи — смотря кто спит».

И все же мы придаем значение снам, рассказываем о них, пытаемся проследить, откуда они могли произрасти и к чему ведут. А сны, описанные в литературе, особенно вещие, привыкли числить по ведомству банальностей или красивостей. И если готовы стерпеть библейские сны Иосифа и античные сны Гекубы, то уже «сон Татьяны», потому только, что это Пушкин, а прочее — от лукавого, не говоря уж о всех пяти снах Веры Павловны. Но это универсально: жизнь богаче литературы. О чем-то случившемся реально, но казавшемся невероятным мы говорим: «как в романе», — зато придуманному, где допускаются немыслимые совпадения, не прощаем, говорим «так не бывает».

Мы не готовы поверить, что Вагнер увидел во сне музыкальные темы «Тристана и Изольды», а Менделеев — со школьных лет известную нам таблицу, но к собственным сновидениям относимся с завидной серьезностью.

Слово «сон» обозначает и сновидение, и процесс сна. Так и просится использовать это как доказательство того, что «сна без снов» не может быть. Но, например, в «невеликом и немогучем» английском языке, тем не менее, покорившем весь мир, эти значения разведены в два разных слова, зато «видеть сны» и «мечтать» обозначаются одним словом «dream», а во избежание двусмысленности мечты иногда определяются как дневные сны — «daydream», то, что по-русски, пожалуй, адекватно устаревшему «грезить наяву».

Почему, как правило, между мыслью, с которой засыпаешь, и первой утренней пролегает пропасть? Почему «утро вечера мудренее»? Почему, «восстав ото сна», надо сотворить молитву «прежде всякого другого дела»? Ответ лежит на поверхности: всякий сон — прообраз смерти, ведь во многих философских системах постулируется, что на это время душа покидает тело.

А ночные кошмары хороши тем, что можно «легко проснуться и прозреть», и, стряхнув сон в обоих значениях слова, изумиться: насколько, оказывается, на самом деле прекрасна так непростительно мало ценимая нами жизнь…

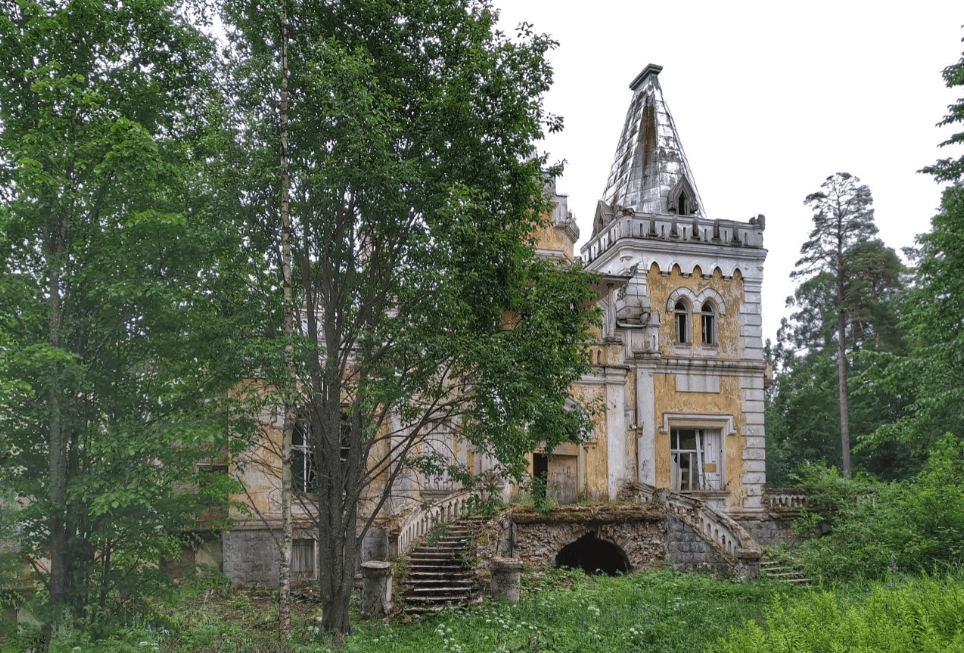

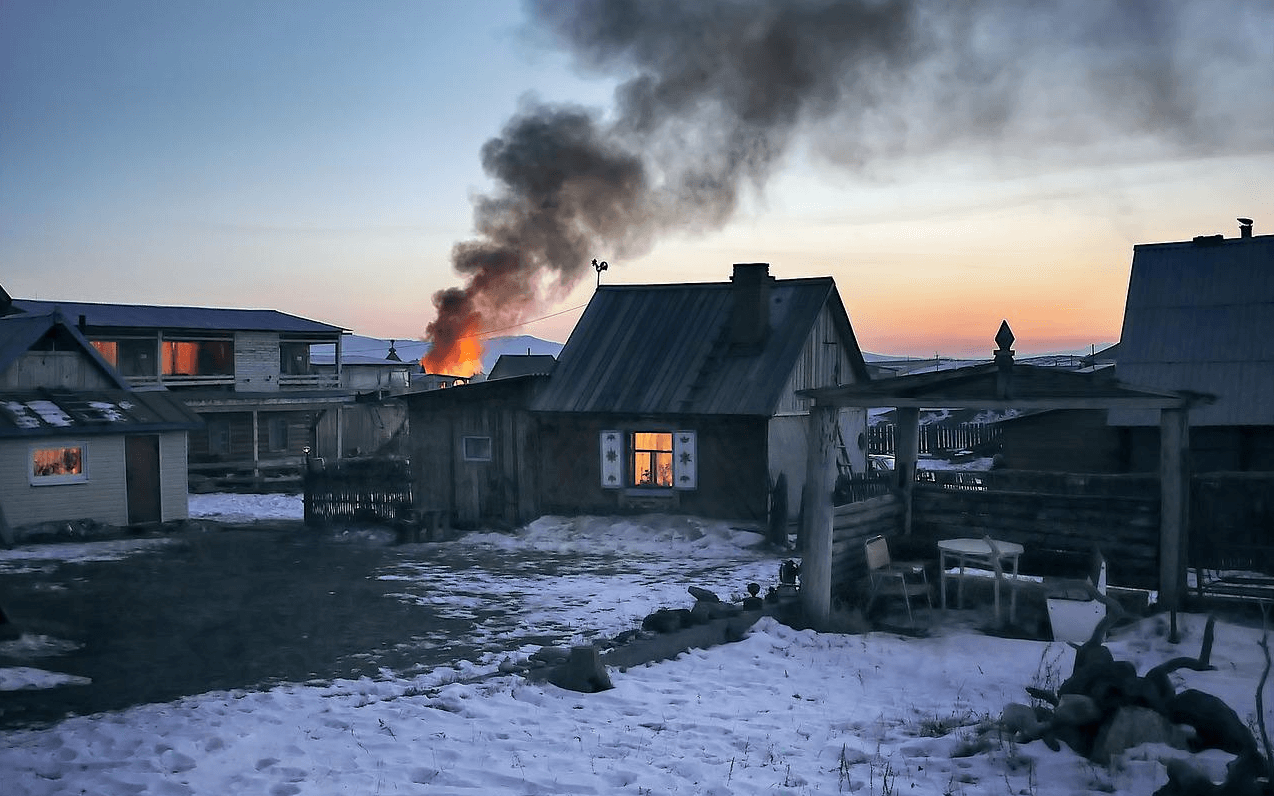

Полина Иванушкина. Роман «Проводи меня до Забыть-реки»

В издательстве «Флобериум» вышла книга выпускницы Creative Writing School Полины Иванушкиной «Проводи меня до Забыть-реки». Первоначально роман был опубликован в журнале «Дружба народов», и вот теперь — отдельное издание.

Полина Иванушкина — журналист и профессионально работает со словом много лет. Однако с художественной прозой отношения не такие длительные. О книгах Полины, железной дороге и писательстве как терапии мы и поговорили.

Также предлагаем прочитать фрагмент романа.

В кратких биографиях вы пишете: «Всю жизнь я собираю истории: те, которые заканчиваются как есть, — попадают в газету, а те, которые заканчиваются как надо, — в книжки». Расскажите про свои отношения с письменным словом.

Моя журналистская профессия многое дала мне как писателю: героев, города, ощущение большой страны и многомерности судеб. И переход от журналистики к писательству — как из профессионального спорта в любительский и самый любимый: все, чем напитывала меня моя работа, стало почвой для прорастания прозаических текстов. Впрочем, я и сейчас пишу для разных СМИ.

«Проводи меня до Забыть-реки» — роман-притча. В чем его идея и как рождалась книга.

Книга — и идея ее, и героиня, — собиралась по кусочкам, которые притягивались друг к другу как магнит. Сначала слышалось какое-то нашептывание об образе старухи, которая вспоминает свою жизнь, потом появились эти рельсы-шпалы, идущие через полстраны, потом — хлесткие мазки дождя по стеклу: это еще маленькой Тата стоит у окна Темниковского детского дома и ждет маму, которая никогда не придет… Так, из отдельных картин, которые приходили сами собой, собралась история о женщине, чей образ архетипически восходит к плакальщицам, провожальщицам в мир иной. Моя Тата — странная нелюдимка, которая, пережив трагедию в детстве, обретает свой дар провожания и, благодаря тому, что происходит между ней и теми, к кому она приходила в последний миг, вочеловечивается сама, обретает свою судьбу. Мне очень нравится это слово — вочеловечивание, его впервые использовала для описания героини мой литературный агент из «Флобериума» Татьяна Булатова, найдя определение того, что происходит с Татой. Это важный ракурс, который был скрыт от меня самой до поры. Для меня тема книги — в том одиночестве, в котором мы проводим жизнь, в том, что после нас остается. И как рассказанные истории делают это возможным — остаться…

Жанр книги еще характеризуют как магический реализм. Согласны ли вы с такой классификацией?

Повествование реалистично, и, скорее, сама атмосфера текста, язык, в которые погружаешься, дают это ощущение, что слушаешь миф. А в них без магии никак. В книге это магическая суггестия чувств — недоступных героине, испытываемых второстепенными персонажами и передающихся читателю.

Главная героиня романа — какая она? Как появился этот образ, были ли прототипы?

Героиня родилась из домашней работы, заданной Мариной Степновой на ее романном курсе в 2016 году, — набросок был сделан в метро и в таком виде и остался в книге. С тех пор старуха Тата Тутина со мной. Сама сирота, она словно усыновляет доверившихся ей людей перед самым финалом их жизни, принимая их истории и храня их. Так что после смерти не исчезает ничто. Прототипа у Таты нет, но однажды, когда роман был уже на середине, она бросилась мне под колеса на красный свет на юге Москвы — высоченная, седая до белизны и вся в черном, красивая и старая, пожалуй, даже вечная.

Действие книги происходит на железной дороге. Кажется, что образ железной дороги для литературы России с ее пространствами (и физическими, и смысловыми), — один из ключевых. Что для вас значит этот образ, что вы вкладываете в него?

Моя железная дорога выросла из бесконечных командировок по России, в которые я моталась, работая в «Аргументах и Фактах». И этот перестук под вагоном — это и пульс путешествия, и эффект «случайного попутчика», и бесконечный пейзаж за окном, и такие разные станции — со своими торговками, вывесками, запахами… Это как если нужно было бы собрать в пригоршню всю страну и слепить в один все объясняющий ком, то удобнее всего это было бы сделать, потянув за ниточку железной дороги.

Что было самым сложным в работе над романом? Вообще с какими трудностями вы сталкиваетесь как писатель?

В работе над романом часто сбоила структура: так как он писался сразу «с разных сторон», то трудно было сводить все линии к одной точке. И сейчас я сталкиваюсь с этими же сложностями, работая как сценарист (весной я проходила сценарный курс в CWS у Марины Степновой и Юлии Лукшиной): моя сильная сторона — метафорический язык, логика повествования, скорее, пробуксовывает. Работая журналистом, я часто, бывало, сидела подолгу над чистым листом. Помогает то, что всегда работает и в прозе: я везде ищу ту болевую точку, через которую заходит в меня история, и начинаю раскручивать ее из себя, сама погружаясь в происходящее.

«Проводи меня до Забыть-реки» — ваша вторая книга, а первая была для подростков, «Барбара Эр не умела летать». С каким текстом было работать легче/труднее?

Скажу еще, что самой первой была документальная книга — сборник дневников «Детская книга войны». И в смысле трудности работы, конечно, детскую прозу я, скорее, отнесу к документальной, объединив их требовательностью жанра, в то время как роман — это пространство свободы.

На своих занятиях Марина Степнова любит говорить: чтобы писать, нужно страдать. Вы согласны с этим?

Для выпускников Марины Степновой эта фраза звучит практически паролем — по ней свои опознают своих. И да, я согласна. Наверное, тот, кто не страдал, и не придет изначально к такой профессии, как наша с вами. Писатель — человек, который рассказывает истории. Но сначала они должны случиться с ним самим.

Для многих людей сегодня писательство становится терапией. А для вас?

Весенний марафон «Семь дней весны» в CWS, с которому я присоединилась в марте, меня буквально спасал, давал смысл дышать, додышать до следующего дня этого страшного месяца. Странно думать о том, что то, что является твоим воздухом, смыслом, инструментом, сейчас подвергается цензуре и становится опасным… Конечно, любое творчество это терапия, и самотерапия прежде всего.

Традиционный заключительный вопрос: ваш совет начинающим авторам, тем, кто только задумал свой роман или уже работает над ним.

Обязательно допишите его. Если он в вас стучится — вы уже его должник.

Проводи меня до Забыть-реки. Фрагмент

Глава 12. Святая

Грузили как скот.

Вагоны и были предназначены для скота. И пар, шедший из множества промерзших ртов, окутывал перрон, как, казалось, коровник на рассвете летней ночи, в котором дышат теплые матки, — мухи только, обступавшие плотно, были из снега. Вокруг баб наверчено столько — тряпье, мешковина, все с чужого плеча, сплошные прорехи, — что толком и не разобрать ни возраста, ни срока. Тата села на корточки у отваливаемой крашенной красно-кирпичной краской деревянной створы, а затем в вагон вошла, как в воды ныряя. И ничто не трогало: ни рязанские, мордовские лица, увязанные в платки, ни расхристанные лики продажных женщин, ждущих, где снова можно будет продать, ни тающий на последних слогах и аукающийся сам с собой голос из станционных громкоговорителей, на каждом перегоне будто бы один и тот же, по которому — единственному — можно было угадать направление, в котором стучал состав, ни печечка эта, солеею выступающая посреди всего столпотворенья.

К печке Тата не жалась: общежитское тепло нагрузило голову, усыпило, качало — поезд тронулся рывком и пошел тяжело, никуда не спеша и иногда будто замирая между станциями, как пропущенный удар сердца, словно исчезая на эти секунды с радаров и полотна дорог — качало от слабости. Скорый суд и следствие отупляли, давали инъекцию забытья в гомеопатической дозировке, но — только иногда, и сейчас, когда к тоске Тата стала приноравливаться, когда боль жала, как разношенные ботинки меньшего размера, уже привычно, когда, усаживаясь у движущейся двери, она и тоска занимали рядом место, сейчас Тата, разморенная натопленным дыханием женщин вагонным воздухом (творожный запах сопревших подмышек, плавящееся уголье, озонированный мороз) и перетоком — рельсы-рельсы-шпалы-шпалы — под ногами, наконец, обмякла, затуманилась, закемарила, уложив лоб на руки, сложенные на острых коленях, глядящих в отгороженное деревянной, покатой, как у гроба, крышей небо над Подмосковьем, постепенно оставляемое позади.

Поезд шел к Мелкозерью, а на нижних нарах, набитых широкими полатями, словно перевернутыми в горизонт стойлами, кто-то мычал в родовых муках.

Паровоз наметил себе путеводной звездой маленький серпик на черном небе и, не отвлекаемый дневными циркулярами, и тянул, тянул состав через густеющие леса и развалившиеся полустанки, и бабы все отвозились, поделили пол и стены, и место у печи и портили воздух, молились на сон грядущий, материли конвой, кто-то вымаливал воды, кто-то — смерти, и сдерживаемое — стиснутыми зубами — мычание у противоположной Тате стены мешалось с храпом, горячечным стоном, безумным проговором имен любимых во сне, стуками поклонов старообрядной старухи, которая клала их возле печки, вызывая, наверное, для надежности самого Перуна, мешалось с треском вокруг огня — лопались угли, — гоном ветра в щелястые поры, покрывалось низким тоном тифона, сигналящего луне… А потом прорвалось.

Лопнуло единственным взвоем, и отныне никакой иной звук не проникал извне в медленно перекатывающийся — позвонок за позвонком, шпала за шпалой, холм за холмом — вагон, допотопным страшным жрищем двигающийся к мелким озерам, и не исходил вовне. Никого не впускать, никого не выпускать. Воды, воды! Натаяло по стенам, размерзлось: собрать наледь в жестянку, выловленную под нарами, вскипятить на краю огненного зева. Нижнее, то есть верхнее, с груди, что почище, белье у гулящих собрать (на рязанских и вовсе уже не было никакого белья), и всем теснее, теснее, и в ком когда-то все рвалось и латалось, тот и пособить может, словом или делом, тот же, кто еще не рожал, — причаститься ужаса тайн, а так, вообще, чем не развлечение в дороге, и ночи бессонной не жалко, только что ей за это будет — и нам?.. Скинутыми тряпками обложили роженицу, сводом тел укрыли от сквозняка, от мычащей были только светлеющие в выплесках огня ноги и между ногами — первозданная тьма, а остальное было укрыто тряпками и ночью.

По тому, что из сомкнутого рта не исходило ни мата, ни святых имен, а только рык из утробы, словно роженица чревовещала, казалось, что родящая — из приличных, городских, правоверных, может, сказала что не так или не тому дала… Сполохи огня, стрекозы, носились над арестантками, сбившимися в один конец вагона, едва его не накреня, касаясь темных лбов, бессонных глаз, беспокойных рук, которые никак не могли помочь дитю появиться, а состав, словно оставленный без присмотра кемарящим конвоем, все тянул и тянул через леса, и еловые черные ветки стучали о борта все длящегося ковчега, то ли пытаясь его за- держать, то ли благословляя, и никто им не мешал, жмущимся у печки друг к другу в общей доле и деле — только Тата, не просыпаясь, все сидела в своей беспризорной позе одна, промерзая.

Мычание, перешедшее в рык, за полночь снова вернулось в глухой утробный звук, она была, видно, первородка: все усилия добровольных повитух никак не близили конца, и — этого было, конечно, не увидать из вагона, но из кабины паровоза уже заметили этот перелом: наледь на окнах стала как будто острее, и над горизонтом звезды, затухая, начали отдавать в позднюю зимнюю рассветную синь, когда внутривагонный цельнокройный звук стал сбоить, давать

паузы, как сбоил сам состав, затихать, как будто приближаясь к станции назначения. Женщина теперь только гудела, и ребенок бился плотно, как вставляемая и холостящая пуля, потуга за потугой, словно насекомокрылое, которое никак не может пробить свой кокон, взмах за взмахом, и, когда кто-то из баб, подсчитав, перевалился в нужную секунду через долинку между скрытыми мокрыми тряпками грудями и высящимся животом, надавил и вытолкнул, наконец, мать тут же засучила голыми пятками по стремящейся в небо лесенке рассвета — сердце не выдержало, а младенец был весь тут как тут.

Он закричал, и от знакомого звука Тата оторвала лицо от ладоней.

Вокруг было все то же — качка, ход, тьма, только скученность распределилась иначе: алтарем и свечкой была не печка, а светящееся красным светом тельце в руках у баб. Мать не была уже ничем: ей прикрыли глаза и забыли. Первый крик младенца вошел Тате витым, каленым, наждачным гвоздем через ухо — и вышел через другое.

У ребер, поодаль солнечного сплетения, потянуло, напряглось.

Мать унесли к вечеру, когда обходили с кипятком и хлебом, нахлестом сапога откатывая ворота теплушки, высекая оркестровый, горнящий, всепобеждающий звук соитием ведра и черпала. Тело матери не вызвало замешательства, но второе, спеленутое в хорошие, почти чистые, широкие, как парус, панталоны, на минуту остановило привычный ход дел, раздачу, плеск остывающего кипятка. Тот, что был главным, даже на мгновение ухо поджал к плечу, словно затек мыслью. Распрямился, велел младенца пока бдить, а на станции сдать.

Станция была — в горушку да с горы, да за болотами — вот и она. К полуночи — в штабном вагоне рыжелая керосинка, высоко поднятая над аккуратными бумагами, осветила будто исхоженное птичьими лапами расписание — должны были быть.

Встали, почти приближаясь.

Беда, гражданки справедливо осужденные, беда, зэчки: буран.

Куль в тепле подбрюшья у одной рязанской просыпался, ворочался, искал носом, ныл, но пока не перекрикивал паровоза.

Громада сугроба пролегла поперек путей, из паровоза высыпали, кутаясь, потом от работы раскутывались, бросили на пути конвой, там насыпало еще, и еще, и еще.

К рассвету младенец рвал глотку.

Размачивали в кипяточке последний хлеб и через другую парусину вкладывали соску в рот, закачивали, вырывая друг у друга из рук; кто-то из деревенских предлагал задушить, все равно без мамки не жилец, те, что из второходок, блатных, щипали дур за грудь — а гражданину начальнику что скажем? Меченый младенец, раньше надо было думать! А теперь — держи отчет! Сдавай на станции! Багаж! Согласно квитанции!

Крик утомил до безразличия, резал уши, только когда возобновлялся после недолгих пауз, когда младенец выдыхался, откидывался и бессильно и коротко спал, чтобы потом начать требовать сразу с высокой, зудящей, как циркулярная пила, ноты.

К вечеру снова отвалили — усталый и злой сапог — двери. В отвале, как в раме, стояли задубелые куртки, за спинами их была снежная даль, подведенная тонким штрихом густо-синего горизонта, по стыку простора и откупоренной полости варился надышанный пар изо ртов обоих полов. Внутри тайной вечерей обступили панталоны с младенцем, держа их сразу всеми руками, в которых он бился, как в сетях, голодной рыбиной. Хлеб. Кипяток. Уголь. Закончились. Поверка. Оправка. Стоим.

Младенчика бы покормить — голос безумной богомолицы, вдруг отрезвевший, развалил застывшую сцену и ушел с ветром в занесенное поле.

Хрястнула дверь.

И был снова вечер, и было все то же.

Уголь истлел давно, ребенка зарыли в еще держащий последнее тепло пепел, панталонные свивальники его слились с тьмой.

Грелись движением; раздеваясь, ложились кожа к коже и заворачивались в одежды; наледь по стенам стала колом так, что не отдерешь.

Голоса у младенчика уже не было, кто-то плакал над ним, капая обессоленными слезами прямо в лицо, кто-то совал ему в рот свой послюненный мизинец, чтобы насасывал, бабы поматёрей, поопытней, в этих краях не в первый раз, притихли, прощаясь с ним, как с собой: спета песенка. Пар изо ртов больше не шел, дверь не отваливалась, тьма стояла, как в утробе, первобытной пещере, и саблезубый тигр был уже не страшен со всеми его литерными статьями: смерть пред- стояла самая древняя, устройством своим несложная, без человеческих нововведений.

Не мерзла, не погибала одна Тата. Горела. Липко было под рубахой, под грудью, на животе.

Коленками нащупывая путь, раздвигая слипшиеся в холодных объятиях вокруг печки тела на полу, двинулась к тем нижним нарам, в глуби которых был ребенок, обложенный самыми большими колхозницами.

Возлегла. Нащупала личико, рот, просунула в уголок мизинец, чтобы легче было захватывать, пощипала, чтобы проснулся, вложила сосок в уста, чуть надавила: пошло. Сейчас, к третьему дню, шло не желтое, как масло, молозиво, а голубое и негустое, нужно было только насасывать, младенчик возился, мусолил, сил вытягивать из железы жизнь не было, и Тата ему помогала, тихонько поддавливала, держала головку, не давала засыпать, и младенчик понял, наконец, чего от него хотят, вцепился деснами за кругом альвеолы, нажал, еще нажал, зло и сильно, втянул в себя, сглотнул, напрягся всем телом, потом расслабился и начал работать, стер заживший после Леты сосок снова, и на последнем, еще не наевшись, но смертельно устав, глотке заснул, забыв закрыть глазки.

Тата вернула его чуда не видевшим, но слышавшим его чмокающее явление бабам. Одна грудь помягчела.

Но другая была полна.

Тата нашарила жестянку, в которой топили снег, и тугой, остро режущей ночь струей (деревенские ошалели от звука в своей дреме, перетекающей в холодную смерть: родная буренка приснилась) спустила туда молоко.

Через еще три дня на горушку тяжело вкатывался откопанный от снега и поредевший за время простоя состав, в котором только в женском вагоне не было убыли.

Бабы наелись.

Столетняя машина тюремной почты, связующей как внутри, так и с миром, работала исправно: весть обогнала и потерянный «столыпин», подгоняемый ветром из поля, и голос, аукающийся на станциях, и самую Тату, бывшую теперь лишь номерком, единицей учета. Поезд еще только осаживали на дальнем пути горвокзала, голос в раструбе еще только упивался своим многоточием — «…центральная, …альная, … альная» (название Тате ничего не сказало), когда на Ягнячьем уже шептали из камеры в камеру ее новое имя: Святая… Святую привезли!

И одежды их сделались блистающими, весьма белыми как снег, как на земле и белильщик не может выбелить.

В цветочном на Китай-городе

— Никогда, никогда я не хотела иметь детей. Дорогая, я добиваюсь всего, что намечаю. И если бы я планировала материнство — я бы не выбрала эту работу.

Женщина на экране улыбнулась слишком ровными зубами. Как всякая балерина, на шоу она не могла не прийти «слишком»: плотный макияж, лак сверхстойкой фиксации, плечи отведены назад в ожидании первого такта музыки.

Как сильно Мария там отличалась от себя настоящей, улыбавшейся экрану лишь уголками губ и крутившей в руках чашку с остатками кофе: «В гуще можно увидеть будущее». Верила ли она в это? Или просто привыкла чем-то занимать гостей?

Я пыталась угадать, как Мария относится к этому интервью, да и к интервью вообще. Что такое — видеть себя на экране? Это ведь не совсем ты, всего лишь слепок, и все-таки, в какой-то мере, — ты. Словно угадав мои мысли, она подняла глаза от чашки и сказала:

— За неделю до этой съемки у меня снова случился выкидыш. За день — муж ушёл от меня. Журналисты ещё об этом не узнали. Он не понимал, почему я не берегу себя, почему танцую. У него не укладывалось в голове, как безуспешные попытки выносить дитя не портят мои партии. Я должна была рвать на себе волосы, биться головой о стены — так он думал.

Она спокойно улыбнулась и поставила чашку на блюдце дном вверх. Я пыталась придумать стоящий ответ, но на ум ничего не шло.

Мы познакомились в цветочном магазине. В тот жизненный период я не знала, в какую сторону двинуться, и все свободное время блуждала по центру, выискивая странные, бесприютные места. На одном из поворотов рядом с Китай-городом я увидела витрину не то винтажную, не то просто пыльную. Все пространство занимали оливковые драпировки — матовые, без блеска. Они служили фоном натюрмортам в духе голландцев: розы и маки, тюльпаны и полевые цветы стояли в вазах и, хотя еще бодро держали головки, уже начали подсыхать. Осыпавшиеся лепестки напомнили мне о скоротечности жизни. Было что-то мистически притягательное в этой витрине, и я решила заглянуть в магазин.

Меня встретила высокая стройная женщина со светлыми волосами — конечно, крашеными. Она была одета очень просто — в чёрные юбку и кофту, видимо, не слишком дорогие, но опрятные и очень ей шедшие. Ей было на вид под сорок.

— Добрый день! Вы ищете что-то конкретное?

Вокруг неё в стильных бетонных и терракотовых вазонах зеленели фикусы, пальмы и другие растения, названия которых я не знала. За ее спиной, за стеклянной дверью, хранились срезанные цветы и готовые букеты. Букеты — я видела даже отсюда — отличались от обычного магазинного ассортимента: в упаковке преобладали темные тона, цветы же восхищали многообразием сочных оттенков, тугие бутоны буквально наливались свежестью.

— Я просто смотрю…

Она кивнула, а затем отвернулась и продолжила поливать растения — чем, видимо, и занималась до моего прихода.

С оживленной улицы в магазин никто не заглядывал. Он выбивался какой-то нездешностью и как будто не подходил миру. Мне показалось, что работавшая здесь цветочница должна быть похожа на меня. Я стала расспрашивать ее о магазине, о том, как они вообще выживают.

— Пока я сюда больше вкладываю, чем выручаю. Но у меня есть сбережения. Остались с прошлой работы.

— Кем же вы работали?

Она повернула голову и как-то по-детски улыбнулась.

— Я была балериной.

Сказать, что этот ответ меня шокировал, — ничего не сказать. Я представляла, что балерины, а тем более успешные, обеспеченные, — ведут совсем иной образ жизни.

— Но с возрастом поняла, что пора искать другое занятие. И решила осуществить давнюю мечту.

Я вернулась в магазин на следующий день. Флорист, как я поняла из интернета, — неблагодарная профессия. Образование только среднее, и относятся к тебе как к продавцу, и таскать все эти горшки тяжеловато. А между тем нужны и знания, и опыт, и вывести такой бизнес в плюс довольно сложно. Эта загадка пленила меня.

Войдя в помещение, я увидела, что цветы — ещё вчера сильные и крепкие — начали увядать. Я подошла к стеклянному холодильнику: лепестки тюльпанов скукожились, будто из них высосали влагу. В этот момент цветочница окликнула меня — я развернулась и увидела, что она вышла из подсобки.

— Вы, наверное, хотите узнать, что случилось с цветами?

Я кивнула.

— Ничего особенного. Это неизбежно происходит с каждой партией. Кажется, у меня нет, как говорят, «легкой руки».

— Но зачем вам…

— Это моя мечта. Я живу в своём доме, в Подмосковье. Там я разбила небольшую оранжерею. Думаете, дела пошли лучше? Нет. Но я не сдаюсь. Мне даже некому оставить этот дом. Завещаю тому, кто пообещает ухаживать за оранжереей.

Мне стало стыдно. Год назад я окончила университет, и первая работа, как водится, оказалась не ахти. Я трудилась в районной газете, где мои старания некому было оценить, и уже десятью разными способами рассказала про новые бордюры и борьбу с тараканами в местном продуктовом. Это был даже не мой район — я ему вообще никак не сопереживала. А кроме того, изначально я предполагала начать с самых низов и воспарить к небесам. Увы, журналистка из «Новостей Ясенево» была нужна крупным СМИ не больше, чем вчерашняя выпускница. Я даже не была уверена, что действительно хочу вырасти в профессии.

Мария — а для меня она навсегда осталась Марией, даже когда мы сильно сблизились, — так вот, Мария восхитила меня своим упорством. Две ее страстные мечты не осуществились — она не выращивала редких цветов и не родила детей. А вот классический танец, который она даже не очень любила, вопреки всему давался блистательно. Видя это, долгое время она не противоречила судьбе, однако ни один успех не принёс радости.

Она завершила карьеру год назад. Ее не прогоняли, наоборот, ее соло, исполненное даже вполсилы, украсило бы любой спектакль. Мария затруднялась сформулировать, почему, ее речь обрывалась на полуслове. Но, зная ее теперь намного лучше, могу предположить: она устала мучить себя выходами на сцену, интервью и сплетнями. В то же время в глубине души она, видимо, все ещё испытывала стыд — за то, что свернула с пути, по которому судьба вела ее почти насильно. Сама я в судьбу не верила. «Следуй за мечтой» — вот что я считала истиной. И мне казалось абсолютно правильным бросить опостылевшее занятие ради счастья. Да, цветы в ее руках стремительно увядали, но ведь все приходит с практикой.

Спустя полгода нашей дружбы она все-таки приняла одно из приглашений. В новой постановке «Лебединого озера» специально для нее придумали партию лебедя-матери. Ничего сложного не требовалось, и режиссёр так ее уговаривал — пожалуйста, ведь это именно для вас, публика соскучилась.

Мария пригласила на премьеру и меня. Хотя новая линия в продуманном до каждой мелочи балете Чайковского показалась мне несколько неуместной, моя подруга справилась с ней великолепно, и я почувствовала прилив гордости за неё и за себя. В конце она вышла на поклон. Люди выстроились в очередь, чтобы подарить ей цветы. Ей вручали розы, лилии и хризантемы — прекрасные, благоухающие. Но — я видела ее лицо. Оно застыло маской, а кончики пальцев подрагивали: за вечер она получила столько букетов, сколько не продавала за неделю.

После спектакля мы собирались поужинать в ресторане. Режиссёр, высокий, сухощавый, с проседью в чёрных волосах, не спросив разрешения пошёл с нами. Он приобнял Марию руками в кожаных перчатках. Мария не отстранилась, но вздрогнула, как мне показалось, неприязненно. На крыльце служебного входа нас задержали поклонники. Мария подписала каждый клочок бумаги, который ей протягивали, а с некоторыми даже сфотографировалась. Когда казалось, что мы ото всех избавились, и ресторан уже был совсем рядом, нас догнал ещё один парень. Сутулый, щуплый, — плащ на нем болтался — он вился вокруг Марии змеей. Мне так и не удалось понять, чего он хотел —припоминал какие-то прошлые дела и сетовал на то, что его «так и не устроили». Режиссёр велел ему уйти — и он ушёл, но какой-то склизкий отпечаток остался на нашем вечере. И режиссёр, и Мария его знали, называли по имени, но отказывались поделиться со мной подробностями, переводя все в шутку или уходя от ответа.

Однажды подруга пригласила меня на кофе и погадать. Я не верила в подобную мистику, но Мария умела оживить любой вечер — так что почему бы и нет?

За кофе мы смотрели давнее интервью. Затем перевернули чашки и, ожидая, пока гуща стечёт, вышли на балкон — я курить, а она — за компанию. Вернувшись, мы обнаружили, что на столике побывал кот — он утащил конфетный фантик и сдвинул чашки.

— Кажется, теперь придётся угадывать, какое будущее кому принадлежит, — засмеялась я, так как по-прежнему считала все это лишь игрой.

Мария промолчала, лишь слегка сдвинув брови. Она взяла одну из чашек и вгляделась.

— Проблема, которая давно беспокоит одну из нас, скоро разрешится. Я вижу гармонию. Кажется, тут не будет полного, абсолютного счастья, о котором столько говорят, но придет удовлетворение. И будет дом. Семья. Без детей, но всё-таки дом.

Что ж — это меня вполне устраивало. Однако будущее в другой чашке могло быть ещё лучше — я попросила перевернуть и её.

Мария посмотрела на дно и застыла. Спустя мучительные полминуты сказала:

— Здесь скорая смерть.

Я посмотрела на неё, пытаясь понять, насколько серьезно она это все воспринимает. Но, как и всегда в моменты высшего эмоционального накала, она ушла в себя, лицо ее сделалось непроницаемо, а потом она даже засмеялась:

— Кажется, ничего не выходит. Давай лучше пить чай!

А через год она умерла. Великая артистка поскользнулась на лестнице по пути к метро и, падая, пересчитала все ступени. Ее привезли в больницу, но не успели спасти. Я спрашивала, могли ли ее столкнуть, могла ли она упасть намеренно. Мне сказали, что теоретически — да, но на этой лестнице было не так просто разбиться насмерть, кто бы выбрал такой вариант?

На месте цветочного открыли «Волшебную кофейню»: за дополнительную плату здесь гадают на гуще или таро. Я заглянула туда, но расклад не совпал с предсказанием Марии, и я поняла, что для тамошних гадалок все это лишь игра. А вот дом и оранжерея достались мне — даже не знаю, когда она составила завещание и почему выбрала меня, ведь были у неё, наверное, и другие знакомые. Должны были быть.

Я поменяла работу и была вполне довольна новой. А главное — оранжерея зацвела. Я развела там редкие сорта роз, тюльпанов, растила даже орхидеи. Соседи приходили любоваться результатами моих трудов. А я, глядя на свежие тугие бутоны, с комом в горле вспоминала, как бесплодная Мария говорила, что не хочет детей, и как она с покорной улыбкой принимала десятки свежесрезанных букетов.

Вааарька!

Ранним утром, когда даже самым старательным студентам до будильника остается еще несколько часов сна, в маленькой общежитской комнатке, где, кроме меня, спали еще трое, раздался звонок.

Не открывая глаз, я схватила старенькую «Нокию», которую всегда держу на тумбочке у изголовья, глубже ввинтилась в одеяло и шепотом выдохнула:

— Да. — Звучало это как «таааа».

— Тут у меня знакомые, — раздался бодрый голос Варьки.

Ну, началось!

С тех пор как Варькины родители вознамерились отправить ее учиться в немецкий университет и нашли на просторах интернета репетитора в моем лице, ровесницу, чтобы дочери не было скучно, покой для меня стал вещью глубоко желанной, но недоступной. На наших первых занятиях я пыталась держать дистанцию, называла Варьку на «вы» и говорила с ней строгим голосом. Но опыта у меня еще не было никакого, она стала моей первой ученицей, да и сама Варька не из тех, с кем пройдут подобные штучки.

— Знакомые, — снова заговорила она в трубку и добавила в телеграфном стиле: — Переводчик, деньги.

Последнее слово она повторила трижды. После знакомства Варька быстро выудила из меня всю информацию, что да как, кто такая, почему работаю вместо пар, а затем, как мне кажется, сделала мое благополучие целью своей беззаботной жизни. В свои неполные двадцать она была окружена многочисленными родственниками, друзьями, одноклассниками и прочими, а потому регулярно звонила мне и требовательно сообщала:

— У меня есть знакомые.

А дальше… Дальше начиналось что-нибудь, скажем так, необычное, чего в моей скучной жизни студентки иняза — занудной заучки — никогда не случалось до встречи с ней. Притом Варька была уверена, что образ жизни скромной гувернантки, как она выразилась, «не мой варик», то есть ну никак мне не подходит, а потому халявки она мне подкидывала очень эксклюзивные, впрочем, действительно связанные с немецким языком, тут не поспоришь.

Дней десять назад, например, я по Варькиной милости оказалась на похоронах. К праотцам отправился какой-то работник немецкой дипмиссии. За годы жизни в Москве немец много чего успел — обзавестись русской семьей, родить пятерых и даже креститься, а также полностью разругаться с родственниками из фатерлянда. Его московская семья — верующая, и хоронить его решили по всем правилам: с батюшкой, отпеваниями и кадилом. Смерть, как известно, списывает многое, да и немецкие родственники оказались незлопамятными и примчались в Москву на одностороннее свидание. Говорить они могли только на своем, как и москвичи, которых отец семейства не удосужился научить языку предков. Как-то все они вышли на Варьку, а она, конечно же, добрая душа, поспешила заверить — Kein Problem, есть переводчик, мастер своего дела, я, то есть, а церкви и похороны не что иное, как мои хобби, буквально страсть.

Что мне предстояло переводить сегодня — секрет. В университете меня уверяли: каждому синхронному переводчику заранее, перед сессией, выдается вся необходимая информация — термины, выдержки, распечатки.

И я требовала чего-нибудь такого от Вари.

— Ты хоть мне тему скажи, — канючила я, — опозорюсь же.

Но она только отмахивалась, мол, знать ничего не знает, а потом и вовсе выключила телефон — легла спать. С меня же сон слетел, как и не было.