Июль-август 2022

Михаил Турбин. Роман «Выше ноги от земли»

Бабушка, расскажи мне сказку

Море без людей

С земного на инопланетный

Технология

17:47

AB OVO

Audi, cœlum

Айфон

Банкротство

Белый экран

Беседка

В суть вещей

В филармонию

Верочка

Веточка крушицы

Время травы

Все включено

Дверь

Дед Иван

День знаний

Зачем?

Зеркало правды

И воздастся вам

Избавление Айшат

Как испортить Новый год, или Чудеса случаются

Козлиная правда

Корабль

Красные носки

Крылья

Кузьма Яковлевич

Куриный бок

Мальвина

Митенька

Море волнуется

Морская фигура, замри

Он был зачат в Великий пост

Перевал

По вере вашей

Последнее чудо

Призрак

Просто посидим

Радуйся, Николае!

Русалочка

Схватка

Таба

Упырь

Ферромагнитные наночастицы

Фотография

Ханука

Хроника одного убийства

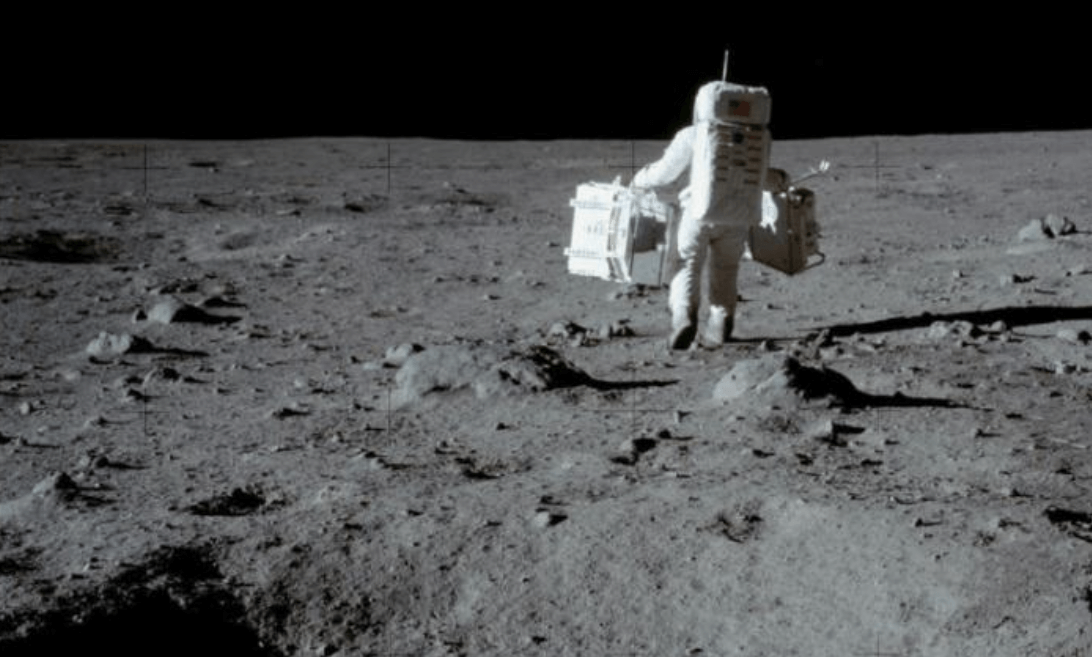

Человек на Луне

Черная вода

Чужестранка

Впечатлительный

Мальчик из рассола

Редактор Кира Фролова: «Современный литературный мир не позволяет сидеть в замке из слоновой кости и не интересоваться читателями»

Фантастика и фэнтези становятся все популярнее: появляются новые имена, благодаря соцсетям вокруг авторских вселенных формируются фанклубы, меняется отношение к книгам, которые раньше считались подростковыми. Почему это происходит, что должен делать автор, чтобы «раскрутить» свой текст, и какие сюжеты ждут издатели, рассказала ведущий редактор группы российской фантастики издательства «Эксмо» Кира Фролова.

Почему фантастика так популярна?

Думаю, что этот вопрос надо задавать читателям. Я издаю фантастику, фэнтези, магический реализм, мистику, иногда хоррор. Но, если честно, я всегда была целевой аудиторией совершенно другой литературы: современный роман, концептуализм Сорокина и так далее. Хотя… и там тоже есть элементы магического реализма. Границы очень зыбкие, и ты уже не можешь сказать, что конкретно ты читаешь, а что нет. Фэнтези для меня — жанр, где нет границ, он настолько всеобъемлющ, что провести черту нельзя. Я люблю редакцию Елены Шубиной, но даже там часто встречается «магриал», например у того же Сальникова. А ведь он или другие авторы, издающиеся у Шубиной, не считают себя фантастами.

Мне очень нравится, что моя ниша очень гибкая и популярна у разной аудитории. Почему популярна? Книги могут отвлечь от реальности, а фантастика и фэнтези предлагают огромный выбор мест, в которые ты можешь отправиться, а также огромный выбор эмоций, которые читатель может испытать. Но, несмотря на сказочные или фантастические элементы, это серьезные проработанные истории. Например книга «Отсутствие Анны» — это современный психологический роман о потере в фантастической «обертке». Мне кажется, фантастика может закрыть разные потребности и не ограничивает ни издателя, ни читателя.

Тем не менее, фантастика считается низким жанром. Фантасты уже даже не надеются на Нобелевскую премию по литературе, взрослые поклонники направления предпочитают в этом не признаваться…

Мне кажется, такая стигматизация абсолютно неоправданна, особенно если говорить об отечественных авторах, на которых многие смотрят свысока. Каждый день я читаю и издаю совершенно разные тексты. Среди них есть и истории, которые помогут на два дня отвлечься, и очень серьезные романы, например, есть книга, которая для меня стала самым главным антивоенным манифестом. Фантастика — это всего лишь прием, а крутые тексты — независимо от приемов, они и будут крутыми. Так что пренебрежение фантастикой — это нечестно и по отношению к авторам, и по отношению к читателям.

Отношение к российским авторам меняется со временем?

Пока я работаю с возражением: ты приходишь уже в воинственную среду, где думают, что твои тексты хуже, ниже, глупее, чем у остальных. А почему? Вот ты находишь текст, издаешь его, знакомишь с ним читателей, и те понимают, что текст не хуже, а в чем-то даже лучше всего того, что они знали до этого момента. Мне это даже интересно.

Когда я пришла в издательство, у нас было направление отечественной молодежной литературы, но много времени ему не уделяли. Я начала с нуля. Когда открыла самотек, поняла, что там очень крутые тексты. Да, с ними нужно работать, нужно рассказывать о них аудитории… Но современный литературный мир не позволяет тебе сидеть в замке из слоновой кости и что-то там выпускать, не интересуясь читателями. Это сейчас так не работает. Нужно быть открытым, даже если ты косячишь. Если ты работаешь, если делаешь свое дело, учишься, взаимодействуешь с читателями, что-то обязательно получится. Я вижу, что люди это ценят, авторы это ценят. Мне пишут что-то по поводу опечаток, а я всегда благодарю. Я делаю, что могу, если вы помогаете мне становиться лучше, я становлюсь лучше. Это всегда взаимообмен: я отдаю энергию, но и получаю ее. Не знаю, правильно ли это или нет, насколько меня хватит, но это работает, и это новый формат взаимодействия с аудиторией.

Фантастика и фэнтези предлагают огромный выбор мест, в которые ты можешь отправиться, и огромный выбор эмоций, которые читатель может испытать

Насколько актуальна такая работа с аудиторией для автора? Что он должен делать для продвижения своей книги?

Автор может делать все, что угодно, может не делать ничего, весь вопрос в продуктивности. Об этом надо постоянно себя спрашивать. Чтобы о тебе услышали, а твою книгу прочли, нужно сформировать у аудитории свое авторское лицо. Если человек готов делать боксы, создавать вместе с нами мерч — супер, давайте работать! Я своих авторов заряжаю на продуктивное взаимодействие с читателями, потому что это приносит плоды.

У тех писателей, которые работают над книгой вместе с издательством, успех гораздо больший, чем у людей, которые просто отдают книгу и исчезают. Иногда авторы говорят: «Я должен только писать». Никто не спорит, я тоже не должна заниматься продвижением. Но если ты любишь свое дело, ты автоматически подключаешься к процессу, не потому что надо, а потому что хочется. И издательство всегда подхватывает эти инициативы, по крайней мере в моем лице и в лице других коллег из отдела фантастики. Очень важно делать все, что вы можете и что вам органично. Если вам нравится делать боксы — отлично, общаться с блогерами — без проблем, самому проводить эфиры — клево! Самое главное, чтобы это не был «ноунейм», а было свое лицо. Все, конечно, бывает, но мой совет — формировать свой бренд.

Можно ли к вам попасть «с улицы»?

Я ищу авторов везде. Сейчас уже есть какая-то сеть, люди советуют новых писателей, но начиналось все с самотека. Например, топовый проект «Мары и Морока», у которого уже больше 300 тысяч тиража, начался с письма из самотека: «Здравствуйте, меня зовут Влада, прикладываю рукопись и ссылки на соцсети». Я посмотрела, почитала текст, поставила тираж в 3 000, результат вы уже знаете.

Насколько соцсети помогают обратить внимание на автора?

Это важное и приятное дополнение, но этого недостаточно для того, чтобы я взяла рукопись в работу. Если странички у человека развиты хорошо, а он пишет то, что мне не подходит, я не смогу его взять. У меня есть пример, когда у автора 300 подписчиков в Instagram, а тиражи хорошо продаются.

Хотя, не буду лукавить, если я колеблюсь: брать или не брать — я смотрю социальные сети. Для меня это важно еще и потому, что я очень плотно общаюсь с авторами, а с токсичными людьми работать сложно. Возможно, это неправильно, если текст шикарный, но я настраиваюсь на сохранение своей личной энергии. Более того, я должна понимать, что человек не призывает к чему-то радикальному, не пропагандирует насилие, например. Конечно, каждый имеет право на свое мнение, и не мое дело указывать ему, как думать. Но, увы, репутация автора может наложить тень и на редактора. Я не знаю, правильно ли это и кто судья.

А были ли у авторов книги, которые поменяли ваши взгляды на ту или иную проблему?

Я человек довольно широких взглядов, так что перемен не было. Но некоторые книги действительно раскрыли те или иные темы, показали масштаб проблемы. Во всех текстах, с которыми я работаю, есть гуманистический посыл, даже самое темное фэнтези «Сиротки» не настроено на разрушение. Для меня это самая антивоенная книга. С каждой книгой я получаю что-то новое и расту вместе с ними.

Фэнтези выросло из европейской мифологии. Со времен Толкина многие авторы, в том числе и российские, ориентируются на романо-германский фольклор, некоторые развивают традицию славянского фэнтези. А есть ли у вас книги, основанные на мифологии других народов?

Их мало, но я очень их жду. Сейчас у меня в почте лежит текст по мотивам татарских сказок. Я его еще не видела, но мне очень интересно. Сейчас издаются книги по сюжетам из корейской мифологии. Причем авторы очень погружены в культуру: Лия Арден (настоящее имя Влада Кит) живет в Южной Корее, а Ксюша Хан наполовину кореянка, хорошо знающая фольклор. В книге Ксюши, например, огромное количество сносок, глоссарий, разработанный драконий язык.

Конечно, еще очень важно, как это сделано: если автор не просто напихает национальных духов в свою книжку, а проработает историю, мы готовы с ней работать. Я уже даже представляю обложки!

Какие тенденции можно отметить в современной российской фантастике?

Идет сложный трансформационный период. Я пока не понимаю, на какие рынки мы ориентируемся и какой будет культурная коммуникация. По ощущениям — движемся в сторону Китая и Ирана. Пока в моем портфеле окончания уже начатых циклов и условный ретеллинг мифа об Аиде и Персефоне. Еще я очень жду книгу «Самое красное яблоко» от Джезебел Морган — ретеллинг «Белоснежки», где главным героем будет мальчик. Очень люблю, когда меняется угол зрения.

А стоит ли авторам ориентироваться на рынки при выборе темы для книги? Будут ли редакторы регулировать поток текстов таким образом, чтобы продать их на Восток, в тот же Иран?

Пока не могу сказать. Может быть, какая-то тенденция и сформируется, но мы будем стараться публиковать то, что нравится, и не навязывать что-то авторам. Я надеюсь, что мы сможем выбирать культурное направление и смотреть на Восток, только если авторам захочется, при этом не будучи отрезанными от Европы.

Тезаурус эмоций: руководство для писателей и сценаристов

В издательстве «Альпина нон-фикшн» вышла книга «Тезаурус эмоций», в которой писатели Анджела Акерман и Бекка Пульизи собрали 130 наиболее частых эмоций и подробно описали каждую из них. Каждой эмоции дано определение, соответствующие сигналы тела и внутренние импульсы, реакции, признаки подавления и перспектива — во что превратится эмоция, если усилится или ослабнет. Это необходимое пособие для всех, кто работает с персонажами и хочет научиться писать интересные диалоги, придумывать напряженные конфликты и создавать объёмные характеры.

Мы представляем фрагмент этой книги, рассказывающий о том, с чего начать в создании эмоций своего героя.

Изучение персонажа:

что нужно знать, чтобы описать подлинную эмоцию

В реальном мире не существует двух одинаковых людей. Это означает, что каждый из нас выражает эмоции по-своему. Одни люди считают совершенно естественным делиться своими чувствами с окружающими, не испытывая почти или совсем никакого неудобства от того, что их эмоции видны всем. Другие приходят в ужас от одной только мысли раскрыть свои чувства и избегают ситуаций, чреватых опасностью сделать человека уязвимым. Большинство находится где-то между этими крайностями. Сам спектр открытости переживаний называется эмоциональным диапазоном и влияет не только на то, какие чувства демонстрирует человек, но и на то, когда и как они проявляются. Каждый из нас относится к определенной области спектра, но ситуации, когда эмоции усиливаются, могут сдвинуть нас в ту или иную сторону.

Интересно, что, хотя все мы уникальны в степени открытости, источник этой индивидуальности у всех нас общий — это наше коллективное прошлое. Воспитание, образование, жизненный опыт, убеждения и черты личности — все они определяют, кто мы и как именно показываем миру свое эмоциональное «я».

Одной из важнейших задач писателя является создание правдоподобных персонажей, поэтому мы стремимся к этой индивидуальности, решая вопрос о том, как они будут себя проявлять. Самое лучшее, что можно сделать, — не пожалев времени, покопаться в предыстории каждого героя и разы- скать детали, подсказывающие нам, как выстраивать его реакции.

Разработка предыстории персонажей часто не одобряется, поскольку некоторые писатели вываливают эту информацию на сцену в качестве вступления, полагая, что читатели должны знать каждую деталь и в полной мере понимать, какие силы влияют на жизнь персонажа. В действительности предыстория нужна больше писателю, чем читателю. Как GPS помогает ориентироваться в незнакомом городе, так и понимание ключевых деталей предыдущей жизни героя упрощает описание его действий и решений так, чтобы они соответствовали его личности. Это не только вовлекает читателя в активную разработку образа, но и делает ближе, а также демонстрирует эмоции героя в конкретных поступках и нервно-психических процессах.

То, в какой мере потребуется прорабатывать предысторию каждого персонажа, зависит от его роли в повествовании, но поскольку каждый человек — продукт прошлого, есть две общие для всех области, заслуживающие изучения: важные люди в жизни вашего героя и опыт, наложивший на него свой отпечаток.

Поскольку мы социальные существа, то, прокладывая себе путь в жизни, склонны оглядываться на других, особенно самых близких. Благодаря этому формируются наши убеждения и ценности и мы учимся, как себя вести и что чувствовать. К сожалению, люди, имеющие к нам максимальный доступ и оказывающие наибольшее влияние, не всегда бывают самыми заботливыми или социализированными, вследствие чего не все наши уроки в жизни оказываются позитивными. Это важно помнить, размышляя о том, что именно в прошлом ваших персонажей служило им примером или влияло на них. Спросите себя: «Какие люди сформировали взгляды моего персонажа, определили его эмоции и какие установки и формы поведения ему передали — конструктивные или неконструктивные?»

Например, героиня, которую в детстве бил один из родителей всякий раз, когда она плакала, усваивает негласный урок: лучше прятать эмоции, чем открыто делиться ими. После подобных многократных случаев обесценивания героиня, скорее всего, станет уклончивой или даже лживой в том, чтобы показать свои чувства. Она уверена: любая откровенность приведет к осмеянию и осуждению.

Аналогично люди, оказывающие положительное влияние на вашего персонажа, передадут ему здоровое отношение к эмоциям. Герой, старший брат которого говорит о своих чувствах, используя их, чтобы влиять на других в позитив- ном ключе, поймет, что эмоции очень действенны и могут быть инструментом перемен. Если наш персонаж берет при- мер со своего старшего брата, то, скорее всего, он усвоит то же отношение и будет вести себя так же, понимая, что другие люди устанавливают с ним более прочные связи при проявлении им своих чувств.

Как важные люди в жизни вашего персонажа формируют его способ выражения эмоций, так и определенный опыт может играть направляющую роль. Представьте стихийное бедствие, например наводнение, уничтожающее почти весь район, где живет персонаж. В конечном счете он совершенно раздавлен гибелью своего дома и чувствует бессилие, видя горе соседей, переживших такую же утрату. Когда появляется команда телевизионщиков, он, не в силах совладать со своими чувствами, перед камерой теряет контроль над собой, в результате чего жители уцелевшей части города начинают оказывать массовую помощь пострадавшим. Люди приносят пищу, предлагают кров, помогают разбирать завалы и делятся всем необходимым. Эта волна сострадания и эмпатии не только ослабляет отчаяние персонажа, но и внушает уверенность, что, делясь своими эмоциями, получишь самое необходимое. Он приобретает этот опыт и, по всей вероятности, будет и в дальнейшем открыто проявлять свои чувства.

Помимо этих двух важных аспектов предыстории, заслуживают внимания и другие области, помогающие сфокусироваться на том, как показать эмоции каждого действующего лица.

Базовые реакции

Чтобы понять, как персонаж может реагировать на важные моменты конфликта и поворотные точки сюжета, мы должны задать базу — то, как он ведет себя в повседневных ситуациях. Возьмем типичный сценарий — «длинная очередь в кассу магазина». Перед вашим персонажем шесть человек, в том числе тот, кого сейчас обслуживают, причем он не только набрал больше разрешенных пятнадцати товаров, но и без конца спрашивает, что сколько стоит. Как отреагирует ваш персонаж? Будет спокойно ждать, ненавидя задержку, но понимая, что ругаться бесполезно? Или, потоптавшись минуту в бессильной злости, швырнет на пол корзину и заорет, чтобы открыли другие кассы?

В первом случае эмоциональная база персонажа очевидна: потребуется намного больше, чем несколько минут, чтобы он завелся. Если же реакцией по умолчанию является второе, то мы знаем: едва жизнь начнет подбрасывать подлянки, пушка его ярости выстрелит.

Формирование этой базы поможет сохранять последовательность на протяжении всего повествования. Если вы захотите сдвинуть персонажа ближе к одному из полюсов его эмоционального диапазона, то будете знать, насколько сильно следует повернуть рукоятку. Так что представьте несколько сценариев, которые могли бы быть частью повседневного существования героя: не заводится машина, он опоздал к назначенному времени, проснулся больным или в последнюю минуту изменились планы. Очень полезно представить героев в подобных ситуациях и почувствовать, как они будут реагировать.

Демонстративный или сдержанный

Еще один аспект, который следует рассмотреть, определяя эмоциональный диапазон своего персонажа, — это естественный для него уровень экспрессивности. Одни люди более сдержанны, другие демонстративны, и это предпочтение формирует используемые ими типы выражения эмоций.

Представьте себе героиню, узнавшую, что ее взрослые дети, живущие за границей, приедут домой на Рождество. Если персонаж сдержан, он присядет, чтобы справиться со счастливой неожиданностью, и засияет широкой улыбкой. Ее голос может зазвенеть, или же она потянется к мужу и быстро сожмет его ладонь. Героиня демонстративного склада отреагирует живее: вскочит, чтобы заключить мужа в объятия, или станет бурно жестикулировать, тараторя все, что приходит ей в голову в связи с радостным известием. Понимание склонностей вашего персонажа поможет вам соответствующим образом выстроить его язык тела и голосовые сигналы.

Зоны комфорта

Не все чувствуют себя комфортно, делясь эмоциями в любой ситуации. Экспрессивность вашего персонажа, скорее всего, будет разной в зависимости от того, где он находится и с кем. Наедине с собой люди обычно не сдерживаются, но, если вокруг другие, может включиться более высокая степень самоконтроля. Если человек чувствует себя объектом всеобщего внимания или боится, что его осуждают, то может обуздать свои эмоции. Однако, если ваш персонаж окружен людьми, которым доверяет или которые испытывают такие же эмоции, ему будет легче выразить свои чувства. Как правило, если персонаж считает, что можно без опаски проявить то, что он ощущает, он так и поступает; в противном случае — нет. Стройте сцены, имея это в виду.

Помните, что зона комфорта персонажа распространяется и на диалог. Одни люди предпочитают больше сообщать о своих переживаниях, другие не откровенничают. Аналогично вашему герою будет проще открыться определенным людям, поэтому пусть характер их отношений диктует, насколько откровенен будет каждый разговор. Идеи о том, как передать скрытые эмоции, смотрите в разделе о подтексте.

Стимул и реакция

Не все персонажи имеют одинаковые интересы, страхи или убеждения, поэтому их чувства в сценарии будут различаться, пробуждая разные эмоции. Представьте, что по столу, за которым обедают три ваши героини, бежит паук. Карла первой замечает, как он пробирается через завалы пустых оберток и пакетиков с солью. Она сдавленно вскрикивает и отшатывается, так что ножки ее стула скрипят по полу.

Дайана, заметившая паука второй, откидывается на спинку стула и скрещивает руки на груди. Наконец, многоногую тварь видит Тереза. Она улыбается, подцепляет паука соломинкой и запускает его подальше от компании.

Один и тот же момент, один и тот же стимул и… три разные реакции. Такова природа эмоций. Отклик Карлы про- диктован страхом. Дайана проявляет осторожность: понимая, что паук не опасен, тем не менее защищает свое личное пространство — очевидно, она не хочет, чтобы насекомое приближалось к ней. Тереза совершенно не обеспокоена и хочет лишь отправить паука по его делам, пока кто-то из ее спутниц (скорее всего, Карла) не потребовал его изничтожить.

Что касается разных обстоятельств, мы не можем предполагать, что все персонажи будут одинаково на них реагировать или хотя бы чувствовать одно и то же. Жизненный опыт и личность в конечном счете определяют то, как ваш персонаж откликается на каждую конкретную ситуацию. Картина может осложняться, если участники события рассматривают ситуацию каждый со своей точки зрения, но эта рассогласованность может обернуться преимуществом для писателя, стать еще одним отличным способом отразить оригинальность поведения, управляемого эмоциями.

Эмоциональная чувствительность и эмоциональная нестабильность

Уникальность эмоционального диапазона персонажа окончательно определяет понимание того, какого рода чувствительность и неуверенность в нем таится. Каждый персонаж имеет болевые точки — эмоции, которых избегает, поскольку они не- комфортны или вызывают чувство незащищенности. Всякий раз, как одна из этих эмоций вступает в дело, ваш персонаж будет чувствовать себя загнанным в угол, что вызовет инстинктивную защитную реакцию «бей, беги или замри».

Эти мощные, но непостоянные реакции — прекрасная возможность показать глубинные слои характера героя и дать читателям подсказку о его эмоциональной ране, то есть болезненном событии, которое ваш герой перенес, но через которое так и не перешагнул. Как якорь в неспокойных водах жизни, эта старая травма создает эмоциональное трение и мешает герою чувствовать всю полноту счастья и успеха. Если вы описываете историю о том, как персонаж менялся, то эмоциональная рана может пустить жизнь вашей героини под откос. Ее необходимо изучить и преодолеть, чтобы героиня могла вырасти и превратиться в более сильную личность, способную справиться с препятствиями, стоящими между ней и целью всего повествования.

Чтобы проиллюстрировать силу влияния эмоциональной чувствительности и показать, как ее можно использовать, рассмотрим следующий пример.

После церемонии все разбрелись, и сад наполнился голосами. Линда вдохнула аромат магнолии из своего букета и выдохнула, избавляясь от последней дрожи. Свадьба прошла идеально: ветер вел себя прилично, всем гостям хватило стульев и ни одна из подружек невесты не споткнулась и не запуталась в платье во время шествия по травяной дорожке. Наконец-то можно расслабиться.

Сара, невеста, стояла посреди лужайки, разговаривая с несколькими гостями. Солнце сияло на ее щеках и играло в россыпи хрустальных бусин на ее платье и фате — действительно, красивая невеста. После испытаний, через которые пришлось пройти ее подруге в последние годы, — смерть матери, череда выкидышей — Сара заслужила этот идеальный день рядом с Томом.

Линда навестила фотографов, расположившихся у старого дуба, и велела им приготовиться. Свидетельница со стороны невесты, она должна была следить, чтобы все шло по плану, и направилась к невесте.

Она уже почти дошла до Сары, когда та бросилась к пожилой женщине в подобающем ее годам пурпурном платье и заключила ее в объятия:

— Бабуля, ты все-таки приехала!

Бабуля?! Линда резко остановилась.

— Глупышка! Задержка рейса не помешала бы мне увидеть тебя в такой важный день. — Она отодвинулась и потрепала Сару за щеку: — Какая красавица!

Сара взяла морщинистые руки бабушки в свои:

— Надеюсь, ты знаешь, что это для меня значит, твое присутствие здесь. Ты всегда обо мне заботилась и…

— Я люблю тебя, детка. И всегда буду любить. За твою мать и за себя.

Глаза Линды наполнились горячими слезами, а грудь, наоборот, сдавил ледяной груз. Этот момент, прекрасный момент, убивал ее.

— Ну, бабуля, погоди! Я разыщу свою свидетельницу, хочу вас познакомить. Она мне как сестра, и только благодаря ей я еще в здравом рассудке.

Линда бросилась за спины гостей. Сквозь шум разговора послышался голос Сары, звавшей ее по имени, и Линда ускорила шаг, направляясь к французскому окну, чтобы скрыться в доме. Свет был слишком ярким, в розовом саду чересчур сладко пахло. Она задыхалась. Но не могла сказать своей лучшей подруге, что встреча с ее бабушкой — самое мучительное для Линды, что можно было бы представить.

Из этого примера очевидно, что в прошлом Линды произошло какое-то травматичное событие с участием ее бабушки. Что бы это ни было, темное пятно настолько велико, что Линде невыносимо видеть, как ее лучшая подруга наслаждается моментом любви и поддержки со своей бабулей, поэтому она убегает.

Эта ситуация не только проливает свет на эмоциональную чувствительность Линды, но и приоткрывает окно в ее прошлое — захватывающе и оригинально. Теперь читатели захотят узнать больше и продолжат читать в надежде выяснить, что же случилось. Кроме того, они начинают сопереживать Линде, чувствуя боль, когда ей больно, и желают ей найти счастье, чтобы она могла освободиться от тяжелого прошлого.

Очертив эмоциональную чувствительность персонажа, вы можете использовать ее для написания сцен, вызывающих сильные чувства. Это легко сделать через обстановку. Включение в нее триггеров (как, например, внезапное появление бабушки невесты), чтобы пробудить эти эмоциональные нестабильности или затронуть оставленную прошлым рану, позволяет вам раскрыть чувства POV-персонажа. Это также помогает читателям понять, что именно вызывает обостренную реакцию.

Что почитать летом: книги для отпуска

В летнем номере «Пашни» мы собрали несколько книжных новинок разных издательств, которые приятно и интересно почитать в отпуске или путешествии.

Летнее чтиво

Издательство «Манн, Иванов и Фербер»

Каждый год дети семьи Левин с нетерпением ждали возможности провести лето у бабушки в Нантакете. Но в 1969 году вся жизнь, кажется, переворачивается с ног на голову. Старшая сестра — Блэр — променяла карьеру на замужество и застряла в Бостоне в ожидании двойни. Средняя сестра — Кирби — захвачена протестными настроениями и новой работой на соседнем острове. Единственный сын — Тигр — призван пехотинцем во Вьетнам. А тринадцатилетняя Джесси, оставшаяся в опустевшем доме с встревоженной матерью, делает первые шаги навстречу женственности, любви и перипетиям взросления. Пока герои поглощены собственными тайнами и проблемами, меняется общество, меняется все вокруг и каждый внутри себя.

История понравится поклонникам книг Фэнни Флэгг, Делии Оуэнс, Кристин Ханны.

Тиа Уильямс . Семь дней в июне

Издательство «Эксмо»

«Семь дней в июне» — это история первой любви, которая понравится любителям фильмов «Один день» и «Дневник памяти». Пятнадцать лет назад двое подростков понравились друг другу тем, что не были похожи на других. Однако редко когда детская любовь вырастает во что-то большее. Повзрослевшие Ева и Шейн оба стали писателями: он пишет серьезную прозу, она — эротические романы. Они не виделись много лет и случайно встретились на литературном вечере. Как оказалось, первая любовь может все изменить. Эта книга стала бестселлером New York Times и лучшей книгой по версии ряда изданий, в том числе Harper’s Bazaar и The Washington Post.

Бергсвейн Биргиссон. Ответ на письмо Хельги

Издательство «Эксмо»

Бьяртни Гистласон, смотритель общины и хозяин одной из лучших исландских ферм, долгое время хранил письмо от своей возлюбленной Хельги, с которой его связывала запретная и страстная любовь. Он не откликнулся на ее зов и не смог последовать за ней в город и новую жизнь, и годы спустя решается наконец объяснить, почему, и пишет ответ на письмо Хельги. Исповедь Бьяртни полна любви к родному краю, животным на ферме, полной жизни и цветения Хельге, а также тоски по ее физическому присутствию и той возможной жизни, от которой он был вынужден отказаться.

Бергсвейн Биргиссон — один из самых известных исландских писателей, доктор скандинавской филологии и исследователь в области фольклора. Его книга опирается на словесную культуру и традиции Исландии. Это поэтичный и медитативный роман о природе и взаимоотношениях.

Момент творчества

Дина Беленко. Карманный генератор идей для фотографов: 52 вдохновляющих задания

Издательство «Бомбора»

Кажется, что летом мы нажимаем на кнопку фотоаппарата или экран телефона гораздо чаще — закаты и рассветы, море и горы, встречи и поездки. Но как хочется иметь фотографии, отличные от тысяч других подобных. В этом поможет профессиональный фотограф Дина Беленко, которая уверена, что хорошо сфотографировать можно что угодно. Автор предлагает выполнить 52 творческих задания, которые помогут найти свой стиль и поэкспериментировать. Карманный генератор можно использовать по-разному: устроить челлендж и выполнять по одному заданию в неделю, превратить страницы книги в игру или в карточную колоду. Можно просто обращаться к книге, когда не хватает вдохновения и идей. В книге задания четырех типов сложности: от фотографий отдельных предметов (весь реквизит легко можно найти дома или на улице) до сложных концепций. Книга поможет отточить глаз и не пропускать интересные сюжеты и необычные ракурсы.

Издательство «Манн, Иванов и Фербер»

Это не первая книга художницы и автора пособий по рисованию Джин Хэйнс, которую издает МИФ. Однако именно эта новинка предназначена не только для художников, но и для тех, кто никогда не брал в руки кисти, но хочет попробовать отвлечься от ежедневного стресса с помощью красок. Вместе с мастером мы будем играть с цветом, поднимать настроение и менять свою жизнь в лучшую сторону. В картинах Джин Хэйнс «Запад встречается с Востоком» — она объединяет черты живописи Китая, Индии, Пакистана, использует свободную технику без предварительного рисунка. Занятия в книге помогут найти внутреннюю опору через цвет. Когда еще наслаждаться яркими красками, как ни летом.

Издательство «Бомбора»

В книге искусствоведа Дженнифер Дазал собраны двенадцать увлекательных рассказов из мира искусства. Смешные, удивительные истории показывает жизнь знаменитых художников, и их шедевры раскрываются совсем с другой стороны. Действительно ли Ван Гог покончил жизнь самоубийством? Сколько раз похищали и подделывали «Мона Лизу»?

Как женщины-спиритуалистки изобрели современное искусство? И чем связаны американские секретные службы и экспрессионисты? История искусства в форме развлекательных и веселых рассказов — отличный выбор для летнего чтения, особенно в путешествии по мировым музеям.

Время для саморазвития

Издательство «Манн, Иванов и Фербер»

Летом здорово заниматься спортом на воздухе, и бег — в этом случае самый демократичный и очевидный выбор, доступный каждому. Книга Джека Дэниелса стала современной классикой среди спортсменов как на Западе, так и в России. В основе — исследования результатов лучших бегунов мира, данные научных лабораторий и 55-летний тренерский опыт автора. Книга освещает множество вопросов: базовые принципы тренировки, физиология бега, способы измерения спортивной формы и интенсивности тренировок и тд. В ней собраны подробные программы подготовки для дистанций от 800 метров до марафона, адаптированные для бегунов разных уровней.

Издательство «Манн, Иванов и Фербер»

В книге собраны простые, но полезные практические советы от профессионального клинического психолога Джули Смит, которые помогут справиться с тревогой и стрессом. Психологические техники помогут поддержать себя в то время, когда нет возможности обратиться к психологу. Материал разбит на короткие главы по темам, в которых просто ориентироваться. Советы помогут психологической устойчивости и помогут почувствовать контроль под своей жизнью. Книга переведена на 20 языков.

Ближе к природе

Карл Сафина. Глазами альбатроса

Издательство «Альпина»

Эта книга украсит любое морское путешествие, ведь она рассказывает об одной из самых удивительных морских птиц, огромной и выносливой. Ее написал известный американский зоолог Карл Сафина, который отправляется в путешествие вслед за альбатросами. Проводником в этой экспедиции стал реальный альбатрос по кличке Амелия (книга даже дополнена архивными фотографиями и картами ее полетов). О перемещениях птицы ученые узнавали благодаря закрепленному на ней передатчику. Вопреки ожиданиям получилась не скучная научная книга, а поэтичный рассказ о жизни живой природы, полный драматических приключений и неожиданных сюжетных поворотов.

Из книги мы узнаем много изумляющих фактов о жизни этих величественных птиц, например, что размах крыльев самых больших королевских альбатросов достигает 3,5 метров, а к 50 годам альбатрос пролетает около 6 млн километров.

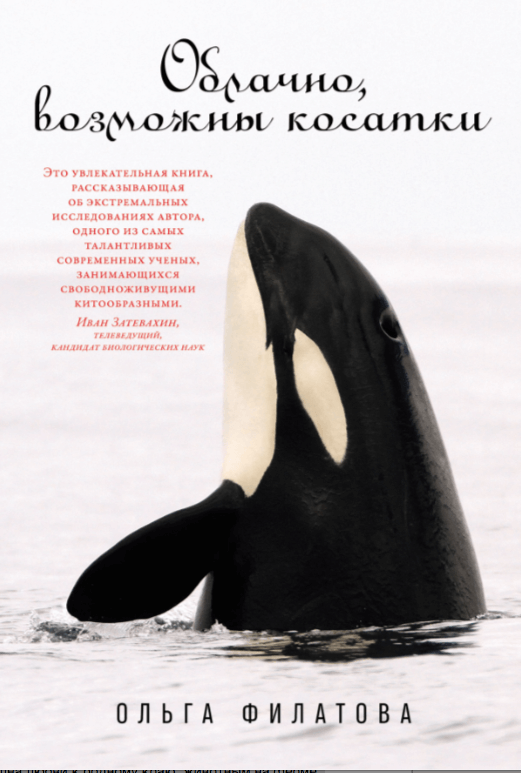

Ольга Филатова. Облачно, возможны косатки

Издательство «Альпина Нон-фикшн»

Огромные и грозные косатки мало кого оставляют равнодушным, ведь в семье китообразных, пожалуй, нет более опасных и в то же время умных представителей. Если вам надоел обычный пляжный отдых, а поехать в настоящую научную экспедицию пока не получается, это можно сделать на страницах книги. Вместе с биологом Ольгой Филатовой читатель отправляется в те края, где проходят исследования китов, видит, из каких трудностей складывается ежедневный труд ученых, и главное — знакомится с миром этих больших и загадочных животных. А также нас ждет почти детективная история о незаконном отлове косаток в России.

Александр Храмов. Краткая история насекомых. Шестиногие хозяева планеты

Издательство «Альпина Нон-фикшн»

Бабочка из рассказа Рэя Брэдбери — одно их самых известных насекомых в литературном мире. Целая книга палеоэнтомолога Александра Храмова напоминает нам о той невероятной роли, которую играют насекомые в жизни нашей планеты на протяжении всей ее истории. Начать с того, что если бы не было насекомых, позвоночные никогда не вышли бы на сушу — им там нечем было бы питаться, а человек так и остался бы волосатым, если бы не было вшей. Книга рассказывает о том, какими насекомые были в древности, что способствовало их эволюции и как они влияли на развитие других организмов, от растений до человека. Многое в стремительно развивающейся науке палеоэнтомологии строится на гипотезах и интерпретациях, но те открытия и догадки из жизни шестиногих хозяев планеты, которые делают ученые, показывают нам картину мира гораздо богаче и разнообразнее.

Об уютном

Издательство «Бомбора»

В своей новой книге фелинолог и зоопсихолог Марина Жеребилова собрала тринадцать историй из своей жизни с кошками. Некоторые заставят улыбнуться, другие — погрустить и вспомнить своих ушедших любимцев. В каждой истории автор рассказывает, какие ошибки совершала в обращении с питомцами и как их исправляла. Любопытные рассказы сочетаются с советами по уходу за кошками и налаживанию контакта с этими всеми обожаемыми животными.

Михаил Турбин. Роман «Выше ноги от земли»

В издательстве «Редакция Елены Шубиной» выходит еще одна книга, написанная выпускником Creative Writing School. Михаил Турбин работал над текстом романа «Выше ноги от земли» несколько лет, помогали ему в этом занятия в мастерских CWS. В июне 2022 рукопись получила премию «Лицей», осенью ожидается выход книги. Мы поговорили с автором о том, как создавался роман, о писательских блоках и будущей экранизации. А также представляем фрагмент романа.

О чем ваша книга, кто ее герой, как родилась идея?

Герой моей книги — врач детской реанимации Илья Руднев. У него тяжелая судьба — в один день он потерял жену и сына. Руднев пытается забыться в работе, но однажды скорая привозит в больницу мальчика, который как две капли воды похож на погибшего сына. В этом событии герою видится шанс избавится от чувства вины, но для избавления ему опять предстоит пережить трагедию. Книга довольно плотная и затрагивает много тем: от посттравматического расстройства до проблемы развода в семьях православных священников. Общую идею книги я для себя понимаю определенно, но уверен, что мне как автору не нужно произносить ее вслух. Это может сбить читателя, который, скорее всего, примет текст по-своему.

Как создавался текст? Вы пронесли его через три мастерские — Майи Кучерской, Марины Степновой и Елены Холмогоровой. Как эти авторы повлияли на создание романа?

Скорее, это меня пронесли через три мастерские, аккуратно и любя передавая из рук в руки. Эта поддержка вдохновила начать большой текст и помогла его закончить. Первые главы романа я написал на курсе Марины Степновой пять лет назад. И после курса я благополучно забросил текст. Несколько лет мне удавалось уворачиваться от волшебных пенделей Марины. Я писал повесть, рассказы — все что угодно, только не роман. Но она все же вразумила меня, и я вернулся к «Выше ноги от земли». Продуктивнее всего работать над книгой получилось на курсе Елены Сергеевны Холмогоровой. Она создала условия для группы писателей, в которых они, не теряя запала, могли выдавать по главе в неделю. Мне очень повезло, что я попал в эту компанию. Под чутким присмотром Елены Сергеевны и молодых коллег, а вскоре друзей, рос и мой роман. А Майя Кучерская… Она всегда была рядом. Всем троим я говорю и буду говорить спасибо. Они отнеслись ко мне и моим текстам с невероятной добротой и заботой.

Есть ли у героев прототипы? Вообще в работе много ли вы берете из реальной жизни, от людей, которые вас окружают?

Прототипов нет. Но это неправда. Герои книги — это, конечно, вымышленные образы, набитые характерами живых людей. Они — и объекты моей рефлексии, и самостоятельные личности с собственными желаниями. Из реальной жизни я стараюсь брать все, но не вижу смысла отражать ее достоверно. Думаю, задача художника состоит не в этом.

Бывали ли моменты писательских блоков, когда казалось, что ничего не получится, что писать невозможно? Как вы справлялись?

Писательские блоки случаются по разным причинам. Например, бывает, что недоношенная идея не может родиться словом, — значит, надо донашивать. Еще чаще: из-за каких-то бытовых забот теряешь связь с текстом, и, чтобы снова войти в него, приходится «расписываться». Но бывает, что блок есть, а причину понять не можешь. Так случилось на финише моего марафона. Мне оставалось написать пару глав. Я знал, как закончить, я не терял связи с текстом, но не мог выдавить ни слова. Я понял, что причина в башке, поэтому оставил текст. А спустя месяц я взглянул на него и понял, что он дописан. Что тексту больше ничего от меня не нужно. Мне хватило пары страниц, чтобы завершить его. Оказалось, весь этот месяц я стоял у финишной ленточки, но боялся ее порвать.

Сейчас у многих творческих людей состояние паралича. Кажется, какая может быть литература, когда гибнут люди? Но ее гуманистические принципы никто не отменял. Литература обязана говорить правду и давать человеку поддержку. В тяжелые времена — особенно. Так что этот блок тоже будет преодолен, в интересах всех нас.

Марина Степнова так написала про ваш роман: «Невероятная, тонкая, психологическая драма, которая срывается то в детектив, то в триллер, оставаясь при этом абсолютно в русле классического русского романа». Вы ориентировались на какие-то образцы классического романа?

Слушайте Марину Степнову. Это человек, который великолепно разбирается в литературе. Но по мне звучит слишком громко. Мне сложно оценивать свои тексты. Никаких восторгов к ним не испытываю. Я счастлив, что у них появляется своя судьба, что они нравятся читателю. Я большой поклонник русского романа, и многие мои ориентиры действительно остались в прошлом и позапрошлом веках. Но, мне кажется, эти бородатые дядьки начинающему писателю только мешают. Очень легко попасть под влияние большого таланта. Да и неловко писать, когда за твоей спиной стоят великие. Стоят и ржут. Поэтому во время работы над книгой я стараюсь не оглядываться на них, не читать их книги во время работы над своей.

Что вообще любите читать?

Люблю околомедицинскую литературу, мемуары врачей. Недавно прочитал «Стучитесь, открыто», автор Ана Мелия. Невероятный по силе автофикшн больной девушки. Из художественной литературы могу с любой страницы читать Чехова и Бунина. Вообще люблю книги, которые ближе всего к человеку. Думаю, нам всем сейчас стоит перечитать послевоенную прозу: Николая Никулина, Воннегута, Хемингуэя, Ремарка, Бёлля — их страшно много. Страшно много. И такое впечатление, что этих книг никогда не было.

Книга выходит в издательстве «Редакция Елены Шубиной». Как вам работается с таким издательством? Были ли с его стороны правки в тексте?

Тут и говорить нечего. Попасть в Редакцию Елены Шубиной — большая удача. Это издательство, в котором работают одни профессионалы. Спасибо им, что без оглядки на риски они выпускают так много книг молодых писателей! Конечно, некоторые стилистические правки были и, думаю, еще будут. Но они никак не повлияли на смыслы и свободу текста.

Книга еще не опубликована, но уже куплены права на экранизацию. Расскажите, как это получилось и есть ли уже новости про съемки?

«Выше ноги от земли» получился самым сюжетным и динамичным текстом из тех, что я писал. Я попытался спрятать рефлексию за действием и хорошо так приглушил авторский голос. Думаю, поэтому книга неплохо визуализируется. На этом мои заслуги заканчиваются. Главную работу провели мои литературные агенты Юля Гумен и Наташа Банке. Они презентовали рукопись продюсерам, а тем она пришлась по душе. Могу только сказать, что все случилось очень быстро. А вот говорить про съемки пока преждевременно. Здесь быстрых решений не бывает. Скажу проще и честнее: я пока не в курсе.

Ваш совет авторам, которые только работают над своим первым большим текстом или вообще находятся в начале пути?

Главный совет — беритесь за темы, которые вас по-настоящему волнуют. О чем вы готовы говорить, пока вас не заткнут? О том и пишите. Тогда вас хватит и не на одну большую книгу. Тогда вы сможете уходить от текста и возвращаться к нему с прежней страстью. Это важно на дальних дистанциях, так же как выносливость и ровное дыхание.

Выше ноги от земли. Фрагмент

Ему позвонили, назвали адрес. Илья приехал. Медсестра проводила до палаты. Она молчала, но было видно, что ей не терпится заговорить. Они шли по пустому, длинному коридору. Медсестра, идущая впереди и занимавшая, казалось, всю ширину коридора, то и дело оборачивалась на Илью и раздраженно выдыхала.

— Вы кто ей? — наконец, не выдержала она.

— Муж.

— Хм, муж… И где вы были, муж?

— Давно она здесь? — спросил Илья, чтобы вывести чувство вины, которое он не хотел принимать.

Медсестра цокнула. Это значило… Не понятно, что значило. Давно или нет? Руднев догнал ее и переспросил.

— Когда она поступила?

— Третий день пошел. Сначала не говорила ни с кем. Потом попросила вам позвонить.

— Ясно, — ответил он, увидев, что медсестра стала мягче. Но он так и не понял, почему ему так важно одобрение этой женщины.

Саша сидела у окна.

— Что ты делаешь? — спросил он.

— Играю в снайпера.

— И где твоя винтовка?

— Вот, — она показала на маленькую черную точку на стекле. — Надо представить это — мушка, потом найти такое положение головы, чтобы жертва оказалась в прицеле. И… Пх! Стреляю. Как в детстве. Правда, тут во дворе почти никто не гуляет.

— Видимо, они тебя засекли. Скольких ты убила?

— Не считала. Я сижу тут целую вечность.

— Ничего, что из твоей винтовки я только что прикончил голубя?

Саша притянула Илью к себе и задергалась в плаче.

— Прости, — сказала она. — Я не знаю, что со мной творится. Давай, ты будешь всегда рядом? Иначе я сдохну.

— Хорошо, — ответил он.

Успокоенная этой простотой, Саша перестала рыдать. Она повторила:

— Прости, я не знаю, что со мной творится.

— Надеюсь, мне не нужно объяснять, что теперь за ее здоровье ручаетесь вы, — начал психиатр. Кажется, его звали Лаврентий Михалыч или Леонтий Михалыч. — Я бы не советовал прерывать лечение в диспансере. Но раз уж вы так решили, то несете за пациента полную ответственность.

Илья обвел глазами сероватые стены, стеллаж, заставленный красными папками, комнатные растения в терракотовых горшочках, пейзаж с одинокой горой на фоне пунцового заката, оформленный в неокрашенную рамку. Картину, похоже, писал верный пациент или, страшно подумать, сам доктор. На столе была выстроена очередь из слоновьих фигурок, только не от большей к меньшей, как положено, а наоборот: самый жирный слон брел позади и подгонял всю колонну. Хватало и других сувениров, вроде настольных часов на мраморной подставке, которые дома держать невозможно, но и выбросить жаль. Эти вещицы придавали комнатке странный уют. Можно было бы представить подобный интерьер в тайном детском штабе, или куда там обычно дети сносят из дому все барахло?

В окно било солнце. С крыши на оконные отливы капал вчерашний снег. Лаврентий Михалыч в светящемся халате щурил один глаз. Илья тоже щурился, но не от света, от радостного предчувствия: он забирал Сашу домой.

— Раз вы так решили, — с нажимом повторил врач. — То должны понимать, что это не шутки. Да, кризис миновал, но…

Пошевелив очки с выпуклыми линзами, точно вправив в орбиты рачьи глаза, он обнаружил перед собой счастливого человека. Проверенные болевые приемы на нем не работали. Доктор отклонился в тень, голос его смягчился:

— Илья Сергеич, вы, кажется, говорили, что сами врач. Понимаете, конечно… Прогулки, режим. Режим — это архиважно! Лекарства, само собой, никто их отменяет. С Александрой я провел беседу, но в первую очередь рассчитываю на вашу сознательность.

Саша очень обрадовалась, когда узнала, что едет домой. В нынешнем ее состоянии радость отражалась в беглой улыбке, большая радость держала эту улыбку добрую минуту. Теперь, наулыбавшись, она дожидалась в палате, пока Илья и ее лечащий врач разбирались с бумагами.

— Вот выписка. Теперь подпишите заявление и можете быть свободны.

Леонтий Михалыч протянул Илье две ксерокопии. В выписке стоял код «F31.4».

— Расшифруйте, — Илья вернул бумагу.

— Тяжелый депрессивный эпизод на фоне биполярного расстройства личности.

Он не думал ничего больше спрашивать, но вдруг спросил:

— И что дальше?

Психиатр пожал плечами.

— Все зависит от нее. И от вас, — добавил он.

Врач стал заполнять рецептурный бланк, а Илья вдруг застыл, как парашютист, вдохнувший страшного воздуха из отворившейся двери самолета.

— Похоже на число Пи, — сказал Илья.

— Что?

— Код диагноза. Тридцать один и четыре. Это почти как три и четырнадцать. Видите, только точку переставить.

Лаврентий Михалыч оторвался от рецепта и посмотрел из-под очков на Илью.

— Вы-то как себя чувствуете?

Ручка его, зажатая точно в клешне меж двух пальцев, застрекотала по столу.

— Прекрасно, — ответил Илья и поставил подпись.

Прыжок. Падение. Теперь страшный воздух был всюду: над ним, под ним, как дьявол, свистел по сторонам.

Бах!

Леонтий Михалыч поставил на рецепте печать.

Илья оказался в длинной галерее сияющих окон, уставленных горшками с однотипными длинноусыми растениями той же породы, что стояли в кабинете психиатра. Он прошел по коридору, переступая через лохматые тени цветов, пока не уперся в какую-то железную дверь, облитую белой эмалью. Понял, что шел не в ту сторону.

Он присел на один из трескучих стульев, сбитых рядком и стоящих здесь не меньше полувека. Стулья пошатывались. Ощущение падения все еще преследовало и кружило голову. Но теперь, когда диагноз был описан на бумаге и даже определен точным числом, когда рядом с ним стояли подпись и печать, Илья будто разбился о твердую и объяснимую правду. Темная хандра теперь имела название. Саша была больна. Серьезно больна.

— Тебе тоже не спится? — спросил сипловатый голос.

Илья заслонил глаза от света, чтобы рассмотреть того, кто стоял рядом. Первым, что он увидел, были руки с сеткой сизых вен. Тощие руки. Это был мужчина неясного возраста в спортивном костюме, бритый под быструю машинку. Мужчина глядел на Илью одним внимательным глазом, а вторым косил куда-то вдаль. Снулое лицо его, парализованное не то инсультом, не то релаксантами, стекало с черепа, и он будто старался удержать его, запрокидывая затылок и выставляя вперед нижнюю челюсть.

— Не спится? — снова спросил он и накренился вперед.

Илья поглядел на часы.

— Сейчас полдень.

— И мне не уснуть. Очень страшно здесь, — произнес мужчина неожиданно длинную фразу неожиданно юным голосом. — У меня дети.

— Ага, — сказал Илья.

— Меня дети ждут. Я и не курю поэтому.

— И правильно.

— Ты из какой палаты? Я из четвертой.

— Я врач, — ответил Илья, полагая, что этот ответ сократит разговор.

— Ммм, — облизнул губы пациент из четвертой. — А дети есть?

— Нет.

— Это потому, что ты — сука.

— Что?

Стул под Ильей скрипнул. Мужчина дернулся, опустил взгляд на тонкие свои неуверенные ноги и, примеряя шаг к затертому линолеуму, поплелся прочь.

— Ты сука! — крикнул он, задрав голову.

Кончилась зима. Саша пребывала в подавленно-светлом состоянии. Колебания настроения все еще случались, но их амплитуда заметно сократилась. Депрессия превратилась в управляемую апатию, а приступы мании купировались спасительным литием. Саша жаловалась, что скучает по хорошему настроению. Под так называемым хорошим настроением имелось ввиду ее беспечное безумие.

Литий стер, обезоружил болезнь. К весне Саша нашла работу в одной рекламной фирме. Суть ее заключалась в согласовании с заказчиками типографских макетов и поиске новых клиентов. Ей нравилось работать, появилась тяга к простому общению. Она начала изучать графические программы, чтобы в случае чего подменить дизайнера и внести незначительные правки в макет. Саша понимала, что все изменилось, но не понимала насколько.

— Я хочу сохранить, что есть сейчас, — сказала она Илье, когда они гуляли по набережной.

К тому времени, режимные прогулки, прописанные доктором, стали приятной привычкой.

— Кажется, ты делаешь успехи и здорово, что ты ими дорожишь.

Они остановились. Саша молчала. Она повернулась к реке, стянутой льдом. Илья смотрел на Сашин профиль, на уголок тонкой улыбки.

— Очень бы хотела все сохранить! — повторила она, готовясь сказать не это.

— Отлично, отлично! — болванчиком кивал Илья.

— Я перестала пить таблетки.

— Но… Не надо этого делать!

— Надо! Я…

— Ты же сама сказала, что ты не хочешь перемен, — прервал он.

— Да, но…

— Нет! Ты продолжишь пить лекарства!

— О, как ты испугался!

— Ты же понимаешь, что это обманчивое чувство? Тебе кажется, что ты здорова, но на самом деле это работа лекарств.

— Если бы ты дал мне договорить!

— Нет-нет. Потерпи немного, не бросай.

— Я беременна.

Илья вытянулся во весь рост и как-то весь застыл.

— Вот! Теперь, я вижу, что ты действительно наделал в штаны!

— Это же здорово, — сказал Илья, стараясь скрыть растерянность и выбирая для этого самые беспомощные слова.

— Ой, не могу! — Саша засмеялась. — Видел бы ты себя!

Ее смех, разбежавшийся по пустынной набережной и звенящий во влажном морозце, был такой настоящий, и становился все ярче, все чище, и когда Илья очнулся, было уже поздно. Он тоже заливался вместе с ней.

Илья почувствовал, как вместе со смехом уходит тревога, которая успела стать его лучшей подругой, и взамен нее появляется молодое радостное предчувствие.

— Обожаю, когда ты пугаешься.

— Я совсем не испугался.

— «Э-э-это же зд-здорово»!

— Ну хватит! Я правда очень рад!

Никогда прежде не было у Ильи такой радости и такого страха за Сашу. С другого берега, точно отклик их смеха, долетал колокольный перезвон. Река должна была вот-вот вскрыться и понести потемневший лед.

Бабушка, расскажи мне сказку

— А я ей не поверила сначала. Дети иногда врут просто из жажды красивого…

— Стоп.

Алиса с трудом открыла дверь. Снега намело — хоть ешь, никак не убрать. Курьер светил зеленой лампочкой и раскачивался в воздухе. Может, прогреет движком тропинку?

Где-то в искрящемся льдинками мареве виднелся соседский коттедж. Там никто не жил. Уезжали в спешке, бросали все. Надо сходить туда, поискать лопату. Потом, не сейчас.

Видимо, у курьеров новый дизайн. Эти коробки все меньше и меньше. Алиса приложила указательный палец к метке под лампочкой на курьере, и коробка открылась. Ну, зато красиво сделано. Двуглавый монстр герба уже не выглядит неуместным.

Внутри курьера лежали две упаковки глюкозного печенья и маленькая банка газировки. Алиса быстро вытащила свой будущий обед и снова нажала на метку. Закрывайся уже, железяка, холодно же! Мороз хватал ледяными ладонями прямо за легкие. В доме было немногим теплее, зато можно было спрятаться под одеяло. Алиса опоздала с воскресной оплатой, и ее отключили от системы отопления на всю неделю. Надо быть внимательнее и не проворонить следующий транзит.

Лампочка на курьере замигала красным. Из динамика донеслось «Для оплаты штрафа приложите палец к метке». Какого еще штрафа? Алиса присмотрелась к курьеру. На маленьком экране появилась надпись: «Штраф за ожидание — тридцать пять баллов». Да блин!

Алиса приложила палец, и цвет лампочки сменился на зеленый. Коробка немедленно закрылась и, бросив в Алису металлическим «Приятного аппетита», улетела дальше по маршруту. Тропинка в снегу так и не появилась, а маленькая лужица у Алисиных ног уже леденела. Она закрыла дверь и поторопилась вернуться в постель.

— Бабушка! Когда доставка ввела новую систему штрафов за ожидание?

Алиса с головой забралась под одеяло, чтобы погреться в собственном дыхании. Она вскрыла пачку печенья, и новые ароматные крошки рассыпались прямо поверх старых.

— Вчера только. Лис, вот ты невезучая у меня. И много сняли?

— Тридцать пять.

— А, ну это пустяки.

Алиса забросила в рот печенье. Ох и сладость же! Фу. Вот бы мандарин сейчас…

Дом остыл в первый же вечер после отключения. Зато прогреваться потом будет несколько дней. Страшно представить, что будет зимой! В новостях говорили, что в декабре так целая семья замерзла — ошиблись с датами, и все… И кто знает, сколько таких семей было на самом деле?

— Бабушка, а ты можешь напоминать мне о платежах по транзитам?

— Конечно! Рассказывать только об обязательных или обо всех?

— Давай обо всех. На всякий случай.

— Хорошо. Выбери, какое количество дней должно пройти с момента напоминания до транзита.

— Думаю, двух хватит.

Бабушка замолчала. Алиса подняла голову из одеял и уставилась на синий мигающий цилиндр. Свет пульсировал в ритм сердца. Что-то долго подгружает…

— Обновила.

— Спасибо, бабушка!

— Не за что, Лисонька.

Цилиндр снова светил ровно и мягко, из-за чего Алисе обычно казалось, будто в доме сумерки. Окна она держала зашторенными — меньше дует. Да и психика сохраннее, если не вглядываться в горизонт в страхе обнаружить постороннее движение. В конце концов, если придут клеймить ее дверь, она об этом узнает. А если и нет, то результаты любых комиссий по перевоспитанию теперь приходят на почту мгновенно.

Алиса давно решила, что не станет убегать. В такой холод почти ни у кого нет шансов выжить, да и бабушка точно сломается — ей такая температура будет не на пользу. Поймают — того хуже. Смертную казнь никто не отменял. Так что, выбирая между смертью и смертью, Алиса предпочла ждать окончания спектакля дома. С газировкой и печеньками. Весь активизм остался в прошлом. Там, где в магазинах можно было купить духи с запахом колокольчиков.

Пустой бутылек так и лежал в ящике с банками и прочей стеклотарой. Банки менялись, бутылек оставался. Иногда Алиса даже доставала его и принюхивалась, закрыв глаза. Будто погружение во тьму хоть когда-то помогало лучше слышать… Новая жизнь духов не требовала. Ей были нужны пункты приема стекла и люди, готовые стоять в очереди на морозе, чтобы обменять банку из-под склизкой фасоли на баллы.

— Расскажи мне, как вы с мамой гриб нашли.

Невыносимо сладкое печенье склеивало зубы. Зато энергии на весь день хватит. Так говорят в рекламе. Только как объяснить желудку, что любая информация, полученная с экрана, — правда? Желудок не мозг, ему пруфы нужны.

— Ой, ну это веселая история! У тебя ребра треснут от смеха…

— Нет, это ты уже говорила. Отмотай вперед.

Кажется, опять не получилось нормально на паузу поставить, когда курьер приехал. Неужели новую станцию искать придется? Эта такая приятная, светится не сильно, звук очень хороший, все бабушкины вздохи слышно.

— … а она через мост уже бежит! Я ей кричу, малая, ты куда, а она не слышит…

— Еще дальше.

Бабушка замолчала. Зависла опять, что ли? Надо будет посмотреть, сколько стоит вызвать мастера. В «Вечных станциях» столько защитных пломб, что самой никак не вскрыть. Придется заявку оставлять, точно.

— А я… А я… А я ей не поверила сначала. Дети иногда врут… Дети… Врут… Вру-у-у…

— Бабушка, перезагрузка!

Станция погасла.

В комнате осталась только тишина.

И Алиса.

Она перенесла вес с одной ноги на другую. Упаковка печенья зашуршала. Крошки больно впились в ягодицу. Пальцы на ногах, оказывается, уже онемели. В пустоте, оставшейся после бабушкиного голоса, Алисино сердце стучало мелко и быстро. Одеяло возвращало ей в лицо липкое дрожащее дыхание. И все вокруг начало требовать Алисиного внимания — холодные ноги, крошки от печенья, темнота за окном, исчезающие со счета баллы, маски закончились, работу не присылали уже неделю, маму забрали, бабушка умерла, «Вечные станции», перезагрузка, останусь одна, останусь одна, нужно что-то делать…

— Привет, Лисонька моя! Ну, чем займемся сегодня?

Станция снова мягко светилась, а бабушкин голос звучал утешающе. Как и всегда. Алиса выдохнула. Щеки ее были совсем белыми и мокрыми. Она открыла банку с газировкой и сказала:

— Давай поболтаем. Это правда, что мама в детстве видела гриб?

— Ой, ну это веселая история! У тебя ребра треснут от смеха…

Море без людей

Таню на улице видели только два раза в неделю — когда она вела бабу Машу на рынок с пустой тележкой и когда вела ее обратно, довольную, с тележкой полной. Рядом с широкой двухметровой фигурой бабушки внучка уменьшалась с каждым шагом, всё меньше было и лето.

— Тань, ты сегодня выйдешь? — кричали подруги с качелей.

— Нет, — отвечала баба Маша и доставала огромные железные ключи из кармана халата.

Они исчезли в доме и замелькали в окнах. Дети, съехавшиеся в южный двор на каникулы, бегали к окну и наблюдали. Таня чистит картошку. Таня несет бабушке чай. Таня вытирает пыль. Таня гладит. Таня стирает. Таня подходит к окну, и все разбегаются.

— Бабушка, можно я гулять пойду? Я все сделала!

— А ягоды кто чистить будет на варенье?

Весь вечер во дворе пахло новым клубничным вареньем. Закрыв последнюю банку, баба Маша подошла к зеркалу и долго рассматривала свое крупное лицо. Никакого любопытства она не испытывала. Хотела убедиться, что живет. Единственное дело, которое она не доверяла Тане, — мыть посуду. Ей нравилось самой слушать, как шумит посудомойка, как она начинает и заканчивает свое простое дело. После этого баба Маша ложилась спать, а Таня ждала, когда ее сон окрепнет. Ждать не было для нее обязанностью. Ждать — это генетическое. Ее дед ждал бабку из института. Ее бабка ждала сыновей по десять месяцев. Ее сестра ждала замужества.

Когда сон крепчал, Таня тайком выбиралась на улицу проведать каникулы.

— А почему тебя бабушка не выпускает?

— А где твои мама с папой? Они же раньше тут жили.

— А ты пойдешь с нами на море?

Таня бегала от качелей к окну проверить, не проснулась ли баба Маша. Та лежала на диване и храпела.

— Так ты пойдешь с нами на море?

— Да ее бабка не отпустит!

Таня еще раз подбежала к окну, разглядела сон и засобиралась со всеми на море первый раз за лето. Когда все уходили со двора, она обернулась и в окне увидела бабушку, тучную и взволнованную. Она кричала, но Таня спряталась за беседкой.

— Таня! Вот бессовестная, иди сюда, кому говорю! Таня! Вы Таню не видели?

Таня пыталась найти какие-то слова в ответ, но нащупала только берег во рту. Она смотрела на бабушку и думала, что вечером снова нужно есть котлеты, которые та приготовила. Когда Таня отказывалась есть мясо, баба Маша обижалась, и внучке приходилось снова браться за дело, думая о том, что стадо съеденных ею животных становится все больше. И она ему одна пастух.

— Тань, ты идешь? Твоя толстуха там, что ли, орет?

— Она не толстуха.

Море с прошлого лета не изменилось. Хотя вряд ли бы кто заметил, если бы зимой воду спустили, а весной налили новую. Вода везде напоминает воду в других местах. У каждого есть свое собственное море, в него он и окунается. Таня зашла в воду по пояс и хотела поплавать, но ей пришлось отвечать на брызги остальных. Теплая вода захлестывала, мочила волосы, и они больше не пахли вареньем.

Плавать на спине ее учил отец, показывая, как надо держать спину. У нее не получалось плыть так же ровно и красиво. В следующий раз отец должен приехать только через неделю. Он обещал отремонтировать ее велосипед. Хотел хоть в чем-то побыть отцом.

Открыв глаза, Таня заметила, что вода унесла ее далеко от других детей. Вода холодела, но выходить не хотелось, пусть и кожа на пальцах уже сморщилась, как у бабушки после ванны, что она принимала по субботам. Отец даже специально заказал для своей матери огромную ванну, в которую она помещалась целиком. Таня вдруг вспомнила: сегодня как раз суббота.

Сначала она бежала быстро, но потом решила: ничего страшного не произойдет, если бабушкина ванна состоится на три часа позже, и перешла на шаг. Если уж попадать под раздачу за побег на море, пусть попадет и за это. У нее тоже может быть свое лето. Не все же каникулы сидеть в пропахшем супом бабкином доме.

Таня залезла в дом через окно, внутри тихо. Бабушке было никуда не уйти без Таниной поддержки, и та надеялась, что она снова уснула. Но в спальне никого. Таня проверила ключи — они по-прежнему лежали у зеркала в прихожей.

— Таня! Та-а-ня!

Девочка побежала в ванную и открыла дверь. Баба Маша сидела по пояс в воде и тряслась от холода. Ее лицо покраснело, а кожа потяжелела от влаги. Таня не знала, за что ей хвататься — за полотенца, чтобы прикрыть бабушкину наготу, или за ее большие руки, чтобы помочь выбраться из ванны.

— Не смотри на меня! Мала еще смотреть! Дай полотенце!

— Прости, бабушка, прости! Давай нальем горячей воды! Ты же замерзла!

— Дура! Я не могу сдвинуться, чтобы слить воду! Третий час сижу! Где ты была? Я же сказала тебе никуда не ходить!

— Прости!

Как кит, которому тесно в воде, бабушка сидела на дне собственного моря, выплескивая прожитое на берег. Жизнь беззвучно приземлялась на пол и растекалась по плитке. Заметив, что грудь бабки похожа на старые китовьи плавники, Таня отвернулась. Она принесла самое большое полотенце, чтобы укрыть ее целиком. Баба Маша вдруг разрыдалась, сплевывая слезы со слюнями в ванну, где они превращались в маленькие вспененные озера.

— А ты думала, что у бабки под халатом? Красота заветная?

— Бабушка, не плачь.

— А тут разхухры-мухры. Троих родила. Один уехал, у второго дела, третий — тебя вон поставил надо мной. Кому нужна бабка-то? Сидит тут враскоряку, как куча жирная, и ноет. Смотри, складок сколько. Кому я нужна такая?

— Мне нужна, бабушка, мне!

— Дура бабка у тебя, заперла внучку дома на все лето, дышать тебе не даю! А ты вон какая худенькая, солнца не видишь! Боюсь я, Таня, боюсь без тебя. Мне ведь и шагу одной ступить сложно, большая у тебя бабка выдалась. Видишь, нажила сколько, девать некуда.

Таня помогла бабушке вылезти из ванны, усадила ее на диван, укрыла одеялом и принесла горячий чай.

— Где была-то?

— На море.

— Красиво?

— Лавки новые поставили.

— Как бы я тоже хотела на море.

— Давай сходим, я тебя все лето зову!

— Море из берегов выйдет, да и стыдно мне, слонихе такой, людей пугать. Вот было бы море без людей, но они же везде, куда ни сунься! Бегемоту место в своем болоте! Неси еще плед. Спать твою бабку будем укладывать.

Укладывать бабку долго не пришлось, она быстро захрапела. Таня вышла в коридор и взяла телефон.

— Пап, привет, да, ела. Потом расскажу. А ты же здесь на море все места знаешь? Ну, надо. Ну, скажи! А где здесь море без людей?

С земного на инопланетный

Человеческую оболочку я создавала в спешке по первым попавшимся мануалам. Там говорилось, что у самок Homo sapiens всё маленькое: пальчики, губки, попка, язычок — и я сделала их поменьше. Как утверждалось в инструкциях, внутри расположена некая точка, отвечающая за рождение сверхновой звезды. На всякий случай я вывела в том месте порт с разъёмом.

Когда я увидела землянина, которого выбрала для контакта, то забыла, как дышать. Пришлось быстренько разархивировать инструкцию: кислород — поглощаем, углекислый газ — выделяем (не наоборот!). Пока он облизывал меня глазами, я не возражала, памятуя о том, что земляне используют глаза вместо языка.

Он подошёл ближе, и мое сердце пропустило удар. Я перепроверила количество ударов — нет, всё в порядке, просто сбой счётчика. А то я читала, что сердца́ во время контакта, бывало, и грудные клетки проламывали.

Створки глаз были отлажены, и я, пользуясь тем, что эта часть тела работала безотказно, распахнула глаза. По прикидкам, он должен был в них утонуть, поскольку на глазное дно мне материала не хватило.

Прикосновение обожгло, и я поскорее подрегулировала температуру кожных покровов, а то жариться под пальцами было некомфортно. Глаза напротив потемнели, и я сделала себе пометку позже расспросить, какие приспособления для ослабления света в глазах он использует.

А потом у меня перехватило дыхание, и я просканировала пространство в поисках дыхательного перехватчика, но всё было чисто. А дело было в том, что он смял мои губы своими. Надо было использовать для губ не мнущийся материал.

Тем временем он начал исследовать каждый сантиметр моего тела (там было 19000 квадратных сантиметров). Ему стоило бы воспользоваться хотя бы навигатором, а то без приборов его руки блуждали. От его прикосновений я немного плавилась — видимо, всё-таки ошиблась в расчётах подходящей температуры. По коже бежали мурашки, и я, как принято у местных мурашководов, собирала их в табуны. Он принялся прокладывать сверху вниз влажную дорожку. Я прикинула, что лучше было бы делать это грейдером, но у землян свои представления о дорожных работах. Рисовать узоры языком я тоже не видела смысла, поскольку пишущие свойства слюны для меня были неочевидны. Он пересчитал губами мои позвонки, но тут я не волновалась — в чём-в чём, а в количестве позвонков я была уверена.

Он вошёл до упора. Хорошо, что я додумалась сделать внутри упор. После чего он начал в меня вбиваться, однако не использовал инструменты, а вбиваться без молотка — это ведь всё равно что пилиться без пилы и строгаться без рубанка.

Зато его толчки выбивали воздух из лёгких. К счастью, у меня был с собой резервный баллон с кислородом. Пришлось подстраховаться, потому что с дыханием во время контакта у землян всё обстоит непросто — оно то и дело рвётся, и они так и дышат этим рваньём.

А потом вселенная разбилась на миллионы осколков и мир взорвался мириадами звезд, и мне надо было успеть всё зарегистрировать. Я сохранила доказательства того, что земляне практикуют Большие Взрывы без лицензии. Впрочем, не уверена, что это попадёт в отчёт: у меня несколько поменялись приоритеты. Нужно только подготовиться к следующему контакту: из глаз должен литься либо расплавленный янтарь, либо расплавленное серебро. Надо будет открыть глазной кран и порадовать своего землянина. В мануалах же сказано, что отсутствие опыта компенсируют энтузиазмом.

Технология

Ну и местечко! Я обхожу лужи с радужными пятнами, перешагиваю грязь, по хлюпающим доскам преодолеваю мазутные болотца, забираясь всё глубже в чрево старых складов. Вот и древний скелет «Москвича». Кажется, здесь. Я оглядываюсь. Бурые кирпичные стены, проволочный забор, за которым штабеля досок и ряды лоснящихся бочек. Рядом темнеет ржавая цистерна в засохших потёках. Самое место для тайных встреч. Господи, может быть, он не придёт? Сердце мелко трепыхается. Я делаю ещё пару шагов и вижу его.

Бритый качок в кожаной куртке лениво пинает пластиковые мешки, сваленные кучей. Бультер. Страх захлёстывает меня. Ничего, это недолго, — думаю я и шагаю вперёд.

— Привет, — говорю я. Бультер впивается в меня черными бусинами, горящими в глубине бледной, с краснотой, рожи. Вытянутый широкий нос, мощная челюсть… Да, точное прозвище.

— Принес? — презрительным тоном. Дать бы ему в этот нос! Но я никогда не бил человека. К тому же он вдвое тяжелее и лет на пять старше.

— Да. — Голос предательски сел. Почему он сегодня один? Хочет сохранить всё в тайне?

— Давай свою хрень. — Руку не протягивает, ждет. Я снимаю рюкзачок, долго вожусь с молнией. Наконец, вынимаю лоскут тонкой черной ткани размером с платок.

— Вот! Круче асбеста… — Я не договариваю, потому что Бультер вырывает ткань, начинает нюхать её, тереть, смотреть на просвет. Затем достаёт из барсетки маленькую газовую горелку, зажигает и, положив материю на ладонь, осторожно направляет на неё голубое пламя. Десять секунд, двадцать… Ткань начинает светиться — багровым, красным и, наконец, ослепительно белым. Тысяча триста градусов — значит, минут через пять он почувствует жар, а через семь оплавленные края материи разойдутся, свернувшись чёрными каплями. Но Бультеру некогда ждать. Он гасит горелку. Ткань, остывая, возвращает себе исходный цвет. Никаких следов. Бультер тупо смотрит на лоскут, снова трёт, нюхает…

— Твою ж мать! Ваще не горячо! Сам, говоришь, придумал? Менделеев херов! — Бультер доволен.

Надо же, он слышал про Менделеева… Четыре курса химфака — вот всё моё образование. Когда отец рухнул с инфарктом, я вернулся в Нетленск помочь своим. С утра — автосервис, вечером — репетиторство, в выходные — домашняя лаборатория, единственная радость. Не считая, конечно, Соньки, сестры. Ей пять, и мои опыты она считает колдовством.

— Сам — говорю я, — и уже сшил кое-что. Футболка и брюки на мне… — Я дрыгаю руками и ногами, показывая, как сидит ткань. — Они легкие, только не дышат ни черта. А ещё вот. — Я достаю из рюкзачка шлем и респиратор. — Для полного комплекта.

…Сначала я привёз свою ткань в военный НИИ. Всё показал, с утюгом, с газовой горелкой. «Прекрасно, — сказал эксперт, — такие разработки нам очень нужны. Надо оформить заявку. Из какого вы НИИ? Какая форма допуска? Где протоколы испытаний?» Еле сбежал тогда, а через месяц двинул в МЧС. Уж им-то, думал, ткань точно нужна! Посмотрели: «Все нравится. Но производство — это проблема. Давайте так: у нас есть своё проверенное ООО, мы вас туда оформим на полставки, будете внедрять свою технологию. И если всё пойдет, подумаем, как вас можно отблагодарить». Я, конечно, наивен, но не идиот же! Пришлось переключиться на друзей и соседей: кому перчатки — копаться в углях, кому ткань для ремонта печных труб. Пошли заказы…

— Надень! — приказывает Бульт. Я напяливаю шлем и респиратор. — Красавец! — лыбится мой мучитель — Так и стой.

Но я всё же оттягиваю респиратор и мычу:

— Бульт, давай сниму мерки, я же не могу шить на глазок.

…Это случилось вчера. Братки Бультера окружили меня во дворе. Бульт сморщил нос, улыбнулся и вдруг сильно ударил в плечо. Я влетел прямо в одного из братков, тот зашипел: «Ты так, сука?!» — и схватил за горло. «Отпусти, — приказал Бульт и, уже глядя на меня, спросил: — Это ты огнезащитную ткань делаешь?» — «Я». — «Отвалите», — скомандовал он своей стае. И процедил, констатируя: «Сошьёшь мне костюм из нее. Завтра примерка. Образец прихвати»…

— Мерки? — оскалился Бульт. — Мне не тряпка нужна, Менделеев. Нужна технология. Бизнес будем делать. Надел быстро свой противогаз!

Вот так, недооценил я его. Страх парализует меня, хочется в туалет.

— Смотри, — говорит Бультер. — Щас едем в одно место, твой новый дом. Закажешь, что нужно для дела, и будешь учить моих бойцов твоей сраной технологии.

— Бульт, не могу, у меня работа, — сдавленно бормочу я. «Бу-бу-бу», — переводит респиратор.

— Слышь, ты! — Он тычет толстым пальцем мне в живот. — Не вздумай чудить. Ты ведь любишь свою сестрёнку? Сонечка, вроде? — и он называет адрес детсада, куда ходит Соня.

— Сволочь! — Я на секунду забываю про страх, готовясь ударить. Но не успеваю — на этот раз мой живот встречается с мощным кулаком. Я сгибаюсь пополам, пытаясь исчезнуть, испариться.

— Ровно стоять, Менделеев! Три минуты тебе на размышление. А чтоб думалось быстрее, я пока омлетик приготовлю.

Он снова достаёт горелку, зажигает и направляет мне в пах. Ткань держит хорошо, но шов на стыке подводит. Жар начинает покусывать, становится нестерпимым, я мычу и свожу бёдра.

— Так ты халтурщик, сука! — смеется Бультер. — Хотел мне впарить барахло!

Ненависть и боль переполняют меня. Заорав, я с силой бью его по руке. Раскаленная горелка, описав дугу, падает на кучу пластиковых мешков. Я вижу, как по морде Бультера проносятся эмоции — садистская радость, ярость, изумление и, наконец, животный ужас.

Куча мешков загорается мгновенно. Ярко-белое пламя вспыхивает, опаляя руку и ресницы. Огонь бикфордовым шнуром перекидывается на склады, мазутные лужи и, замыкая огненное кольцо, на цистерну. Бультер превращается в огненный столб, орёт, пытаясь содрать кожаную куртку, падает и катается по земле. Я бросаюсь к нему, но застываю. Пусть горит, подонок! Разворачиваюсь, глубоко вдыхаю и бегу к выходу — прямо сквозь огонь. Пламя обжигает руки, кончается воздух, мелькают останки «Москвича»… Всё!

Я сдираю респиратор и жадно дышу. Пожар набирает силу. Взрываются бочки, мощно гудит цистерна, трещат доски. Я опускаюсь на какой-то ящик, разглядываю обожжённую руку. Ничего, в рубашке с длинным рукавом будет нормально, и можно сходить с Сонькой на кукольный спектакль, который давно ей обещан. Мне очень хочется сейчас увидеть её, обнять… Я прислушиваюсь. Сквозь треск и взрывы отчетливо доносится ещё один звук — яростный, нечеловеческий вой.

Я вскакиваю с ящика, падаю на колени и долго, до слёз и судорог, выблевываю из себя всё, что только что пережил. Пошатываясь, встаю, размахиваюсь и кидаю в огонь респиратор. Вдали вопит пожарная машина. Пора уходить.

17:47

Она садится в такси, слегка поежившись. Не от холода — в февральской Бухаре было теплее, чем в июньском Ленинграде. Ей семнадцать. Она едет по окраинам старинного мусульманского города в такси, водитель которого пожирает её взглядом, отнюдь не только любопытным. Она очень хороша собой — высокая, худенькая, со светлыми длинными волосами. Одна. Поздно вечером. За пять тысяч километров от дома. На ней джинсы, купленные у фарцовщиков, свитер собственного изготовления, сапоги на высоких каблуках. Зачем на каблуках? Наверное, чтобы красиво. Чтобы приехать, войти и — ах!

Что — «ах»? Чего ты хочешь? Куда едешь? Зачем? В голове звучит песня Любаши из недавней премьеры «Царской» — «Вот, до чего я дожила, Григорий!» Но она даже ещё и не вполне понимает, до чего. И, конечно, её семнадцать — это уже много: взрослая жизнь, всё по-настоящему. Любить так любить. Розенбаум так поёт. Хотя Розенбаум ей совсем не нравится. Ей нравится БГ и опера. А с некоторых пор — опера и БГ.

Адам. И это не творческий псевдоним! Определенно, никто из подруг не мог влюбиться в человека с таким именем. Все как-то обходились Сашами и Мишами, изредка — Артемами и Русланами. И отношения у них складывались так же просто, как имя «Саша». Кино, прогулка, первый поцелуй, первые слезы, первый секс. Ну или без секса — тут уж кто как сумел.

Всё началось на репетиции.

Для неё, первокурсницы консерватории, открылось то, о чем прежде она лишь мечтала: теперь можно посещать и спектакли, и репетиции, и даже бывать за кулисами! И всё бесплатно! Если «Онегина» она и раньше знала хорошо, то теперь уже могла напеть его от первой до последней ноты. И «Травиату», и «Свадьбу Фигаро», и «Цирюльника». Но сегодня она впервые оказалась на репетиции «Царской невесты», причём, сразу на генеральной.

Какой баритон! Чтобы рассмотреть его поближе, с последними аккордами оркестра она несётся за кулисы и с разбега попадает в объятия своего героя. «С ума нейдёт красавица!» — слышится прямо над ухом. Цитата из оперы ею тут же была воспринята на свой счёт. Искра? Вспышка! Любовь с первого взгляда? Да, и, конечно, взаимная!

Дни и недели превратились в сплошную череду открытых уроков, концертов, спектаклей… Она оказывалась везде, где он мог быть хотя бы потенциально. И это было им замечено.

Он уже окончил консерваторию и остался на стажировку. Ему около тридцати, высокий, широкоплечий, темноволосый — идеальный хан Кончак в «Князе Игоре». Представили?

Немного сумасшедшая (но какая же красивая!) девчонка бегает за ним повсюду и явно влюблена. Хотя как к этому относиться серьезно? В таком возрасте они все Татьяны Ларины. Маленькая и глупая. Но глаза, губы! Жаль, что об этом лучше не думать — ей всего шестнадцать, добрые люди сказали. Мог бы и сам догадаться — первый курс, сразу после школы. И всё-таки однажды поцеловал. Поздний спектакль, темно, надо было проводить её до дома. Проводил. Ну не удержался, да! Вы бы видели её в этот момент… Но скоро уезжать, и всё закончится, не начавшись. И хорошо. Прощальный «Онегин», и пора собирать чемоданы.

Она в жуткой трясучке ждет вечера. Сын дирижера, паренек из училища, заболел, и её экстренно ввели в миманс — хорошая практика. Роль-то пустяковая — взять письмо Татьяны у няни, а потом… отдать его Онегину. Ему. И остаться на сцене как бы невидимой. Чертова режиссерская находка! Показать переживания подростка, который сам, возможно, неравнодушен к Татьяне, и его очень волнует происходящее. И вот третья сцена первого акта. Ледяными руками она отдаёт ему письмо. Своё письмо, с настоящим признанием. Он не понимает, откуда она здесь? Что вообще происходит? Но сцена прошла идеально. Она стояла у левой кулисы и плакала. Режиссёр похвалил. Онегин прошел мимо, не взглянув.

Дней десять она нигде его не видела, а затем узнала, что он уехал. Совсем.

За короткий срок всеми правдами и неправдами она собрала необходимую сумму и поехала вслед за ним, точно даже не зная, в каком он городе.

Ташкент. Справочное бюро, пятнадцать копеек — нет, такой в городе не живёт. Самарканд — тоже мимо. В скольких городах ей ещё предстоит побывать? Бухара. Снова городское справочное, пятнадцать копеек, и… его адрес. Как же страшно и радостно! Вот уже шестые сутки одно чувство переходило в другое незаметно, создавая разные пропорции. Сейчас, когда до цели её путешествия оставались каких-то полчаса, ей вдруг стало совсем не по себе, до тошноты, до дрожи и головокружения.