Ноябрь 2022

Без хозяев. Фрагмент книги-очерка «Поминки»

Роман Лилии Волковой «Изнанка»

Мастерская «Память, говори!»

Мастерская «Пишем первую пьесу»

Мастерская Веры Мильчиной «Художественный перевод с французского»

Мастерская Дарьи Синицыной «Перевод с испанского»

Мастерская Дениса Банникова «Литмастерство: жанры»

Мастерская Игоря Мокина «Как переводить нон-фикшн»

Мастерская Ольги Лаврентьевой «Комикс: от идеи до воплощения»

Мастерская Ольги Славниковой «Проза для начинающих»

Мастерская Ольги Славниковой «Проза для продолжающих»

«Божья дудка». Все не так, как кажется

Без Христа

Букет для психотерапевта

Вера

Витраж

Время колокольчиков

Глубина

Еще одна попытка рассказать

Запах жасмина

Когда во всех дверях исчезли замки

Корни

Лабораторное утро

Лучшее время в жизни. Ночь

Люси

Мамина гордость

Настино счастье

Наташа

Ниточки

Ожидание и реальность

Остепененная

Паспорт

Плесень

Последний вагон для старого орангутанга

Пятно

Рождение Раи

Сверток

Снежок

Снимок

Сны итальянца

Сокольники

Степа

Тайна

Тайна креста

Ты и так все знаешь

Умирать в двадцать два — легко

Хвойный сахар

Чай с бубличками

9D

Аукцион

Дневник одного дня

Лучше, чем я

Новый сосед

Француженка

Что бы ты сказал

Исторический обзор писательских движений

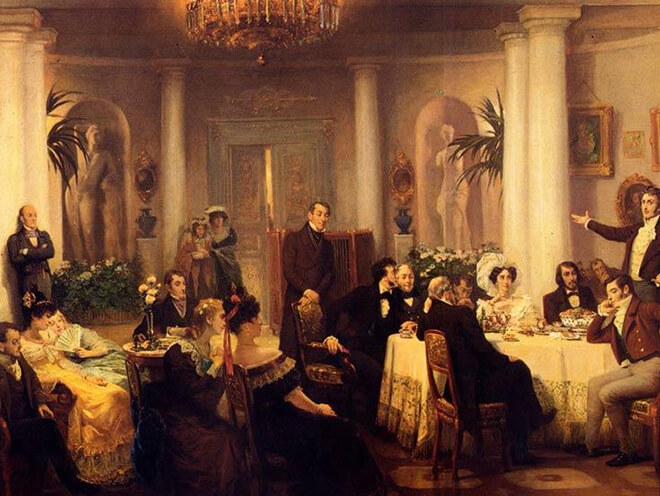

В сознании современного человека словосочетание «писательский клуб», как кажется, может вызвать довольно непредсказуемый круг ассоциаций. Кому-то представится унылое сборище анонимных графоманов, толкующих о безуспешных попытках завязать с этим делом, кому-то вообразится что-то наподобие декадентской опиумной оргии, кому-то — смутные очертания людей во фраках и белых перчатках, переписывающих друг другу в альбомы непонятные французские каламбуры. Разумеется, за каждым из этих вариантов, равно как и за любыми другими, стоит какой-то архетипический образ, хранящийся в сокровищнице мифов русской/европейской/американской культуры о самой себе.

С чего все начиналось

Если попытаться обрисовать круг наиболее значимых писательских организаций, вокруг которых и образовались устойчивые мифологемы, нам, как это часто случается, следует обратиться к античности. Архетипической моделью практически для любого «клуба» гуманитарной направленности служит школа Сократа, тот тип дискуссии, который был запечатлен Платоном в его «Диалогах». Идет ли речь о чисто философских вопросах или сиюминутных политических, культурных явлениях или даже о литературе, которую, к слову, Сократ, мягко говоря, недолюбливал — обсуждающие, задавая друг другу вопросы, затевая споры, неминуемо уподобляются древнегреческим мудрецам и их ученикам.

Философские школы античности на долгие столетия стали прообразом организаций, созданных для проведения интеллектуальных дискуссий. Разумеется, со временем происходило постепенное дробление, такие сообщества становились все более профильными и, соответственно, профессионально ориентированными. Если в эпоху Возрождения Леон Баттиста Альберти устраивал на своей вилле вечеринки, на которых обсуждались проблемы, кажется, всех видов искусств и наук (как сам Альберти, так и его друзья не ограничивались ни литературой, ни архитектурой, ни философией — равно как и другие «люди эпохи Возрождения»), то уже к XVII веку появляются первые литературоцентричные общества. Отметим, что это вовсе не значит, что в таких «клубах» речь шла исключительно о литературе, однако в силу профессиональных интересов участников именно ей было посвящено наиболее пристальное внимание.

Первые клубы

Неудивительно, что первые такие организации появились в Англии, где культура клубов (профессиональных, политических, университетских) сохраняется и процветает по сей день. Так называемые «поэты-кавалеры», вышедшие из роялистских кругов, были объединены как общими стилистическими и тематическими идеалами, так и, что гораздо важнее, общей политической позицией и социальным статусом придворных. Тем самым, «кавалеров» нельзя назвать в полном смысле «клубом» — неясно, существовала ли бы их «группа», не объедини их двор. Тем любопытнее, что некоторые из них — Ричард Лавлейс, Джон Саклинг, Томас Кэрью, — именовали себя «Племенем Бена», явно намекая на действительно существовавшую в первой половине XVII века и, что существенно, вполне самоорганизованную группу драматургов, учеников Бена Джонсона, «Сыновей Бена» (Бром, Давенант, Мармион и т. д.). Любопытно, что у «Сыновей Бена» был даже собственный свод правил, написанный рукой самого Джонсона на табличке, установленной в месте постоянных заседаний «клуба» — в лондонской «Таверне Дьявола».

Поклонники творчества Джонсона в истории английской литературы противостоят последователям Джона Донна, которых с легкой руки Самюэля Джонсона (писателя и критика, организовавшего знаменитый «Литературный клуб» или «The Club» — по сути, скорее философско-политический, чем писательский) называют «поэтами-метафизиками». В отличие от «Сыновей Бена», основной формой общения «метафизиков», судя по всему, были в большом количестве сохранившиеся стихотворные письма. Таким образом, уже на примере английских литературных групп XVII века вырисовываются основные параметры существования писательского клуба: форма организации (клуб может иметь институциональное происхождение или базироваться на принципах самоорганизации); иерархия (клуб может быть персоналистской «школой» или равноправным объединением); способы коммуникации (клуб может подразумевать регулярные личные встречи или существовать эфемерно, в эпистолярии); внутренние законы (клуб может иметь в той или иной мере серьезный свод правил, ритуалы и тому подобное); цели и задачи (к примеру, клуб может ставить своей целью регуляцию творчества членов в соответствии с каким-нибудь политическим или эстетическим курсом или изучение наследия какого-то автора, или формирование нового литературного направления, или просто — приятное времяпрепровождение в компании коллег).

В зависимости от целей и задач писательский клуб или литературная группировка может быть в большей или меньшей степени публичной. В XVIII веке одно из наиболее знаменитых и влиятельных литературных движений в истории, «Буря и натиск», начало свое существование манифестом-сборником «О немецком характере и искусстве», изданным Гёте и Гердером. Манифесты, декларации, сборники — надолго станут основополагающим способом групп/клубов/объединений заявить о себе (к чему английские предшественники не всегда стремились). Причастность к «Буре и натиску» молодых Гете и Шиллера сделает это движение бессмертным. При этом «Sturm und Drang», как и абсолютное большинство литературных объединений, по крайней мере, до XX века, в немалой степени — плод фантазий историков литературы, стремящихся к упрощению литературных процессов. Точно так же произошло со следующей, знаменитейшей «группой» — «Озерной школой» (нач. XIX в.), получившей свое название «со стороны» и, как это часто бывает, в изначально уничижительном контексте. Нельзя сказать, что члены «Озерной школы» (Вордсворт, Кольридж, Саути и др.) образовывали единую школу или оформленное объединение — даже в меньшей степени, чем члены «Бури и натиска».

С другой стороны, в то же самое время возникают уже совершенно оформленные литературные общества, существование которых определяется не прихотью историков литературы. Более того, в отличие от большинства уже упомянутых нами обществ, некоторые из объединений, возникших на рубеже XVIII—XIX веков и позже не носили «персоналистский характер» (срок их существования не ограничивался сроком жизни или заинтересованности в них основателей) и продолжают существовать по сей день. К примеру, к таковым относится нюрнбергский Пегницкий Блюменорден, стремящийся к сохранению немецкого языка от заимствований, или не несущее такой ясной и постоянной программы, но и по сей день престижное Королевское литературное общество (созданное в Англии в 1820 году королем Георгом IV).

Писатели в России

В Российской империи в то же самое время литературные салоны также начинают превращаться во вполне организованные литературные объединения. Так произошло с «салоном» Гаврилы Державина, в 1811 году оформившимся в «Беседу любителей русского слова». Это сообщество, имевшее, как принято считать, консервативную направленность (в группу входила знаменитая «угрюмая тройка певцов — Шихматов, Шаховской, Шишков», наряду с Хвостовым, Гнедичем, Крыловым и т. д.), не только проводило регулярные чтения, но и печатало периодическое издание. Несмотря на то, что «Беседа» как раз не пережила своего основателя (и фактически распалась в 1816 г. со смертью Державина), она оказала серьезное влияние на следующее поколение литераторов. С одной стороны, она воспитала так называемых «младоархаистов» (Грибоедова, Катенина, Раевского и т. д.), с другой, открытое нападение Шаховского на Жуковского в пьесе «Липецкие воды» (где автор «Светланы» сатирически выводится в одном из персонажей, угрюмом поэте Фиалкине) привело к созданию второго важнейшего литературного объединения начала XIX века — «Арзамасского общества безвестных людей».

Хотя «Арзамас» просуществовал еще меньше «Беседы» (всего три года, с 1815 по 1818 годы), именно это общество оказало наибольшее влияние на формирование мифов о «писательских клубах» в сознании русскоязычной публики вплоть до сегодняшнего дня. В противовес формализованным, торжественным собраниям «Беседы», встречи арзамасцев носили откровенно пародийный, шутливый характер. Свидетельством тому служат сохранившиеся протоколы заседаний (к примеру, один из первых заканчивается фразой: «По окончании заседания члены приступили к трапезе и, кушая раковой суп, нежно вздыхали о потрохе арзамасском…»), которые вел сам Жуковский, принявший на себя прозвище Светлана. Собственно, помимо Жуковского и Батюшкова, неувядающую славу «Арзамасу» как архетипическому примеру русского литературного общества принес, конечно, Пушкин, появляющийся в протоколах под именем Сверчок.

Постоянная ирония и самоирония, пародийность «Арзамаса» отличали его от множества других кружков и обществ, организованных и сгинувших в первой половине XIX века. Сложно сказать, насколько эти традиции продолжала «Зеленая лампа» (в членах которой также числился Пушкин), но едва ли упомянутые качества можно разглядеть в наследии «Вольного общества любителей русской словесности» (1811, среди членов: Рылеев, Глинка, Бестужев, Кюхельбекер и т. д.), «Дружеского общества любителей изящного» (1801—1825, Языков, Измайлов, Пнин и т. д.) или, тем более, «Кружка Станкевича» (1831—1839, Аксаков, Белинский, Бакунин и т. д.). Постепенно, собственно литературные, художественные общества политизировались, и во второй половине XIX века центрами русской литературной жизни оказались уже не «клубы», кружки или объединения, а редакции крупных журналов, таких как «Современник».

Бум литературных обществ

Тем не менее, «салонная» культура продолжала воздействовать на литературную жизнь России. «Пятницы» Полонского, впоследствии ставшие «пятницами» Случевского, видывали на своих встречах поэтов совершенно нового поколения, в частности, Гумилева. Уже в XX веке своеобразный «клуб» составляли посетители «сред» Вячеслава Иванова (проходивших в его знаменитой «башне»), на которых часто встречались Блок, Белый, Соллогуб. Новое литературное направление, возникшее во Франции под именем символизма и захватившее русскую литературную жизнь больше чем на десятилетие, как ни странно, не породило значимых и организованных групп или обществ. Тем закономернее, что течения, возникавшие в противовес символизму, нуждались в организациях, которые позволяли бы вести борьбу с мейнстримом и конкурирующими группировками более эффективно. Так, в 1910—20-х годах в России происходит бум литературных обществ.

В 1911 году, вследствие пронесенного сквозь всю жизнь желания Гумилева руководить чем-нибудь, был создан «Цех поэтов», в который входили Ахматова, Мандельштам и многие другие. Так начинается история акмеизма, во многом довоображенная литературоведами. Яркими представителями нарождающегося в России футуризма становится группа «Гилея» (куда входили Маяковский, Хлебников, Бурлюк, Крученых). Несколько более непохожим на итальянские оригиналы выглядит «футуризм», декларировавшийся группой «Центрифуга» (куда входили Пастернак, Асеев и др.), созданной в 1913 году. В 1918 году создается «Орден имажинистов» (куда входили Есенин, Мариенгоф, Шершеневич), возможно, отдаленно связанный с английским имажинизмом (Паунд, Эллиот, Хьюм и т. д.). В 1921 году создается общество «Серапионовы братья», куда входили Зощенко, Каверин, Федин и т. д.

Отнюдь не все из перечисленных обществ этой эпохи (а перечислены лишь самые известные) подразумевали строгую организацию, постоянные встречи, единую программу или наличие собственного журнала/издательства. Тем не менее, почти все к этому стремились, и было написано несчетное количество манифестов, деклараций и тому подобных публичных заявлений о создании новых и новых литературных группировок (самое известное из которых, пожалуй, «Пощечина общественному вкусу», опубликованная «Гилеей»). Разумеется, похожие процессы в то же самое время происходили в Европе. В 1907 году впервые собрался «Блумсберийский кружок» (Вирджиния Вулф, Эдвард Форстер и др.), продолжавший свое существование вплоть до второй половины 1930-х годов. Начиная с 1909 года возникают группировки итальянских футуристов (Маринетти, Боччони и др.), в 1910-х появляются клубы немецких экспрессионистов (такие как «Неопатетическое кабаре», куда ходили Гейм, Хиллер и др.), после Первой мировой войны активничают дадаисты (Тцара, Балль и др.), в 1920-х формируются кружки сюрреалистов (Бретон, Луи Арагон и др.). В 1920-х в известном парижском магазине «Шекспир и компания» начинает собираться общество «Стратфорд-на-Одеоне», куда входили Хемингуэй, Джойс, Фицджеральд. Тогда же, в Нью-Йорке зарождается традиция «Алгонкинских круглых столов», в которых участвовали Роберт Бенчли, Дороти Паркер, Эдна Фербер.

Новое советское государство

После октябрьского переворота 1917 года деятельность литературных кружков и объединений в России постепенно попадает в фокус внимания нового советского государства. Совершенно легальными и даже поощряемыми остаются лишь группировки, декларирующие создание новой, революционной литературы — такие, как «ЛЕФ» (Левый фронт искусств) Маяковского и созданный позже «РАПП» (Российская ассоциация пролетарских писателей, куда входили Фадеев, Ставский, Авербах и др.). К концу 1920-х годов, в русле общего огосударствления всей культурной жизни, после разгрома Замятина и Пильняка за публикации за границей, все литературные объединения, кроме РАППа, продержавшегося до 1932 г., были уничтожены.

В 1934 году был создан Союз писателей СССР под формальным руководством Горького. Этот орган, постепенно обрастающий дополнительными инстанциями (впоследствии объединяющий союзы писателей отдельных республик СССР), контролировал литературную жизнь страны вплоть до распада советского государства. Его очевидная функция — регулирование — осуществлялась посредством тотального контроля над средствами печати, «пряниками» (дачами, путевками, гонорарами и т. д.) и «кнутами» (печатные постановления-осуждения, фактически выполнявшие роль доносов в органы госбезопасности).

В то время как в Европе и Америке писательские клубы и кружки продолжали существовать — яркий пример чему оксфордское сообщество «Инклингов», собиравшееся в 1930—40-х годах и включавшее в себя Толкина, Льюиса и др., — в России культура независимых писательских объединений надолго оказалась под запретом.

Мастера Creative Writing School об ошибках начинающих авторов

Каковы главные ошибки начинающего писателя и как их избежать? Это один из самых частых вопросов, который волнует авторов в начале творческого пути. Мастера Creative Writing School слышат этот вопрос на вебинарах и занятиях. Мы собрали несколько мнений рецензентов онлайн-курсов CWS, через чьи руки проходят тысячи этюдов и рассказов авторов, которые делают в писательстве свои первые шаги.

Литературный критик, писатель Валерия Пустовая

Опаснее всего — не верить в своего читателя и в своего героя. Недоверие проявляется в том, что я бы назвала рационализацией, или «объяснялками». Не доверяя читателю, автор предлагает подпорки для воображения. Называет чувства героев, проговаривает причины поступков, выявляет логические связи. Не доверяя герою, автор подпирает его образ логикой — и снова доказывает, что герой не мог поступить иначе, потому что есть очевидные обстоятельства и неизбежные следствия. Этот анализ вместо музыки, доказательство вместо пластического этюда, убеждение вместо вовлечения для меня знак потери контакта. И прежде всего — контакта автора с собой.

Художественное парадоксально, иррационально. В произведении должна проявиться прочная связь между героями, событиями, но связь эта глубже прямой логики и часто против логики. Творчество — способ дознаться до неизвестного, раскрыть спрятанное. Творчество — это открытие, прежде всего для того, кто творит.

Редактор, журналист и писатель Наталия Ким

За четыре года работы в CWS я написала больше тысячи рецензий. Хотела бы выделить три главные ошибки, присущие начинающим.

Во-первых, отсутствие критического взгляда на собственные произведения (именно это я бы назвала «графоманией»), такое довольно редко, но все же встречается.

Во-вторых, как другая крайность — чересчур критическое отношение ко всему, что человек пишет. Заклинаю! Мы же учимся, никто не требует от первого же «разогревного» задания великих художественных открытий.

И третья распространенная штука — когда студенты слишком увлекаются выразительными средствами, начинают громоздить метафоры на гиперболы, писать километровыми предложениями. Этого надо избегать, сперва пробовать писать проще — это же не означает «скучнее»!

Писатель Роман Сенчин

Основные ошибки следующие. Во-первых, оформление текста. Часто нет ни имени и фамилии, ни названия. Почти никто не выделяет абзацы красной строкой, а каждый абзац отделен от другого интервалом. Я обращаю на это внимание потому, что многие придут к моменту, когда им потребуется увидеть свои рассказы и повести опубликованными. А редакторы журналов тексты без указания авторства отправляют в корзину.

Во-вторых, многие пишут для того, чтобы уйти от действительности. Это неплохо, но фантазировать в прозе нужно со знанием предмета. Должна быть достоверность. Немало авторов пишут о загранице, нередко абстрактной, но сразу видно, что они не то что не бывали за пределами России, а не потрудились почитать, как там, не поискали соответствующую лексику.

В-третьих, далеко не все перечитывают свои этюды и рассказы. Отсюда масса опечаток, описок, стилистических ошибок. Работа над текстом не менее важна, чем само написание.

Литературный критик Михаил Эдельштейн

Питерский критик Никита Елисеев как-то заметил, что литература устроена странно: в ней интересно получается чаще всего про какие-то мелочи, вроде Каштанки или Холстомера, а про крупных животных и великих людей — не очень. Писатели — увы, далеко не только начинающие, — нередко поддаются соблазну поговорить о возвышенном, порассуждать о судьбах мира. И это почти всегда (если вы, конечно, не Лев Толстой, но вы не он) производит комическое впечатление.

Литература состоит из конкретных наблюдений, едва заметных нюансов, умения увидеть какой-то кусочек мира по-новому или найти неожиданные слова для, казалось бы, очевидного.

«А что речи нужна позарез подоплека идей / И нешуточный повод — так это тебя обманули», как пишет Сергей Гандлевский. Не старайтесь встать на табуретку и, подняв руку, сказать Окончательные Слова о Самом Главном. Лучше пристальнее смотрите по сторонам и внутрь себя.

Литературный критик и писатель Станислав Секретов

«Девушка с голубыми, как небо, глазами и мраморно-белой кожей в восемнадцать лет обрела долгожданную свободу от родителей и начала трудовую деятельность в комплексе “Москва-сити”. С высоты город выглядел игрушечным, словно собранным из конструктора “Лего”…»

Всё это уже было до вас. Много-много раз. Не увлекайтесь ненужными «красивостями», не пытайтесь изобрести велосипед. Не придумывайте разговор, а говорите. Не придумывайте жизнь, а живите. И не забывайте о чувствах.

Критик и редактор Варвара Глебова

Боюсь, это штамп, но главной ошибкой начинающих писателей остаются штампы. Мне кажется, виновато представление, что язык литературы должен отличаться от слов, которыми мы общаемся в жизни и в сети. На ум приходят красивые и яркие образы, и думаешь: «Вот, это оно, именно так пишутся книги!». Логично, но литература устроена иначе.

Похожая ошибка — излишний пафос: риторические вопросы («За что мне это!?») и восторженные восклицания («Ради тебя я готов на все!!!»).

Такие фразы раздражают, как и герой, что, «прижавшись лбом к холодному стеклу», «полной грудью вдыхает свежий весенний воздух».

Писатель Денис Гуцко

Пожалуй, самая распространённая ошибка начинающего автора в рассказе — начало затянуто, финал скомкан.

Автор долго раскачивается, знакомит читателя со своим героем, накидывает кучу деталей, без которых не решается пуститься в путешествие — как педант без чемодана мелочей на все случаи жизни.

Наконец, долгожданная завязка, герой окунается в водоворот событий. И вдруг финал, и автор быстренько досказывает, чем там дело кончилось.

Не делай так, автор, делай наоборот — по крайней мере, если пишешь короткий рассказ: быстро приступай к делу, а в финале не суетись, выходи не спеша, наслаждайся произведённым эффектом.

Писатель Алексей Евдокимов

Если говорить о «детских болезнях» авторов, то одна из типичных, — это, как ни банально, стремление «говорить красиво». Раз уж ты пишешь художественный текст, хочется сделать его максимально художественным, показать все богатство своего ассоциативного мышления, способность завернуть метафору, какую и Набокову не потянуть. Но хороший текст — не сложный, вычурный, изысканный, а лаконичный и точный.

Что же касается других характерных признаков неопытности, то тут могу назвать «позу бога». Когда рассказчик, заведомо всезнающий, смотрит на героев откуда-то сверху, когда он сообщает, что на уме у одного персонажа, потом тут же оказывается в голове у другого.

Мастеровитый автор умеет поставить себя и читателя на место того или иного персонажа, умеет последовательно «вести трансляцию» от его лица, не меняет часто и без нужды точку зрения и не лезет лишний раз в текст сам, в своей всезнающей, вещающей свысока ипостаси.

Без хозяев. Фрагмент книги-очерка «Поминки»

Трава, трава…

Сколько я уже писал о ней — самому тошно. Но как не писать, когда она лезет и лезет, непобедимая, неистребимая. Ничто ее не берет, даже, теперь убедился, химия.

В прошлый приезд, в начале мая, купил на рынке в городе несколько банок «Торнадо», пульверизатор. Развел, опрыскал то, что успело проклюнуться на картофельном поле (понимал, что картошку в этом году не буду сажать), в проходах меж грядок. И вот — никакого эффекта. Зеленая стена. Высокая вообще-то теплица выглядывает из-за стены лишь верхушкой. Будто не ухаживали за этой землей тридцать лет, не нагибались за каждым сорняком, не относили сначала курам, а потом, когда кур не стало, в дальний угол огорода, чтоб не высыпала она на поле, на грядки свои семена.

Впервые с похорон мамы закипает в горле.

— Да, вот так оно, — голос Лены, ангела-хранителя моих родителей последние лет десять, — без хозяев моментом дичает.

Примерно те же слова сказал нам, только купившим этот участок, старик Мациевский из дома напротив. Заметил, как мы оглядываем избушку с разбитыми стеклами и сползший с крыши лист шифера, обвалившийся дровяник, упавший забор, и сказал. Было это ровно двадцать девять лет назад. В июне девяносто третьего…

Потом эти слова я вставил в одну из первых своих повестей, а теперь услышал их вновь.

Некрасиво кряхчу, давя рыдание, достаю сигарету. Ответить Лене нечего. Вздохнуть разве что.

— Ну, поеду я, — говорит Лена так, словно разрешения просит.

— А чай?

— В следующий раз. Отдохни с дороги.

Не настаиваю:

— Да.

Возвращаемся во двор.

— Спасибо, Лена, что привезли. А! — вспоминаю. — Луку возьмите, а то издрябнет.

Мама произносила это слово, теперь вот я.

Лена не отказывается — мы заранее условились, что возьмет. Мама много его наростила, просушила, я осенью спустил в подпол в плоских ящиках, а весной достал…

Открываю времянку. Сюда в мае перенес лук, чеснок, уцелевшую от мороза и крыс картошку.

— Картошку не предлагаю — почти вся в парше.

Хочу добавить, что надо заменить семенную, в другом месте посадить, а то на этом поле столько лет подряд, но не добавляю. Какая посадка… Всё теперь по-другому…

Лук хороший. Крупный, твердый. Торопливо накладываю в пакет.

— Хватит, — говорит Лена, — достаточно.

— Да куда его… Мне и пары штук хватит. И чесноку вот… Вещи я постараюсь собрать в ближайшие дни. И позвоню.

Договорились, что я отберу родительскую одежду, какая получше, а Лена отвезет куда-то для малоимущих.

— Хорошо, звони. Ты сильно духом-то не падай. — Лена наверняка слышит в моем голосе что-то, что ее тревожит. — Приезжай, если здесь станет плохо совсем. Одному. Я помню, как это без родителей…

Киваю. Прощаемся. Белый «ниссанчик» скрывается за углом забора. Так же скрывались «скорые» прошлой осенью и в декабре, увозя то маму, то отца, то снова маму…

Вместо того чтобы идти в дом, поесть и потом, может быть, подремать — устал ведь, действительно, перелет четыре часа, смена часовых поясов, — или хотя бы переодеться в рабочее, возвращаюсь в огород.

Это уже давно больше, чем привычка — приезжая к родителям, делать обход хозяйства, смотреть, как что растет, какая предстоит на ближайшие недели работа. Из городского человека во время этого обхода я превращаюсь в деревенского. А у большинства деревенских главная забота с апреля до октября — огородные посадки. Их нужно спасать от душащих сорняков, поливать, удобрять, иначе ничего не наберешь, не накопаешь. Даже картошка требует заботы.

На нашей улице два дома купили небедные люди из Абакана. Не для постоянного проживания, а под дачи. Автомобили у них отличные — минут сорок, и они здесь.

Поначалу говорили: «Засеем газоном, овощей и на рынке полно». А потом, смотришь — изгороди у них современные, европейские, всё видно — одну грядку вскопали, засеяли чем-то, потом другую, вот мотокультиватор купили, делянку под картошку вскапывают. Кажется, самой земле скучно газон питать…

И все эти годы, приезжая сюда, я первым делом, даже сумки в дом не занеся, направлялся в огород. Раньше вместе с родителями, а потом, когда они стали ходить медленно и тяжело, один. Если приезжал летом, мама обязательно спрашивала: «Что, сильно мы запустили?» Я неизменно отвечал: «Отлично всё, чисто». Но мама сразу определяла, если говорил это не совсем искренне, а так, чтобы их успокоить. «Да что тут отличного… Зарос огород, зарос неприлично».

Ох, разве у родителей зарастал? Вот сейчас — зарос.

Трава по пояс. Как в песне.

Усмехаюсь такой аналогии, замечаю, что усмехнулся. Становится неловко, точно я играю. Наверно, играю, но ничего не могу с собой поделать — часто у меня такое чувство, что за мной наблюдают. И надо играть.

В хороших туфлях, чистых джинсах шагаю в траву, начинаю ее выдергивать.

Не очень-то поддается. Крепкая, с толстыми стеблями, совсем не огородная. Да и не трава это в привычном смысле — не длинные и плоские листья у нее, как, например, у пырея, осоки, а небольшие, напоминающие древесные; скорее, не стебли, а — если дать волю дорасти до зрелости — настоящие стволья. Марь, подсвекольник, желтушник, осот… Их десятки, таких сорняков. По ним, как лианы, ползет вьюн, под ними мхом стелется мокрец.

Травяной лес какой-то.

Конечно, любой мало-мальски знакомый с ботаникой может фыркнуть от сравнения с лесом, но пусть сам посмотрит… Недавно я прочитал, что есть регионы, где наблюдается гигантизм трав — они способны вырастать выше двух метров. Нашел карту этих регионов, и один из них как раз здесь — в отрогах Западного Саяна…

А одуванчиков не вижу. Хорошо. В мае я их выкорчевывал лопатой, носил в ведрах на край участка.

Да, одной рукой травины не одолеть. Берусь за стебель-ствол обеими. Дергаю… И корни мощные у таких трав, похожие на корни деревьев.

Выдергиваю одну, другую, третью. Оббиваю землю с корней… Нет, так я все двенадцать дней потрачу. На дерганье этой мари и ей подобного сора. Хотя ведь нет, кажется, ни одной по-настоящему сорной травы, каждая чем-нибудь полезна. Одна от головной боли, из другой салат полезный, третья давление понижает, четвертая снимает изжогу…

Впрочем, об этом я уже писал. И не раз. Но как только начинаю бороться с сорняками, злясь на них, вспоминаю. Что полезны. Они ведь не виноваты, что человек выбрал и окультурил другие травы.

Прошлым летом мы купили бензиновый триммер. Косилку то есть. Мама настояла. «Не сами, без тебя если, так кого из соседей будем просить, — сказала. — У всех есть, и мы можем позволить».

Четыре года назад мама взялась за обустройство усадебки. И до этого они с отцом много делали, но в основном старались сохранить от разрушения, а тут — строительство, дорогие покупки.

Во-первых, баня.

С девяносто третьего, как переехали сюда, и родители, и сестра моя, и я, и мои дочки, жены мылись в старой, оставшейся от прежних хозяев — крошечной, без предбанника, с железной печкой. Разговоры о том, что надо новую баню, сначала заводились, а потом перестали. Сестра умерла, я бывал по месяцу летом и по неделе, и то изредка, весной или осенью, часто без семьи. В общем, и этой как-то хватало споласкиваться.

Как моются в ней родители зимой, как вообще переживают зимы — не думал. Вернее, старался не думать.

А весной восемнадцатого мама вдруг решила твердо — надо строить. Отправила меня в соседнее село, в Знаменку, где есть лесопилки, торгуют досками, брусом, и я заказал материал; там же мне порекомендовали строительную бригаду. И через год появилась просторная — парилка, мойка, предбанник размером с приличную комнату, — баня. Теперь я и моя нынешняя жена, приезжая сюда, живем в ней, а не во времянке, которая, кажется, старее избы.

Да, перед баней появились ворота. Железные, удобные вместо просевших деревянных. А после бани мама наняла рабочих, которые сняли шифер на крыше избы и положили металлочерепицу, стены обшили сайдингом, вставили в окна стеклопакеты.

А этой осенью отремонтировали счетчик, обновили часть проводки, деревянный электрический столб заменили бетонным.

Теперь я понимаю, почему она так активно занялась строительством и серьезным ремонтом. Чтобы мне жальче было продавать участок. Одно дело, если всё ветхое и старое, пригодное лишь на дрова, а другое, когда только что поставленное, свежее, во что вложены большие деньги.

На это была израсходована большая часть их сбережений. И несколько раз мама в последние месяцы просила меня: «Не продавай, пожалуйста. Пусть так стоит, пусть, ладно, лазят, но не продавай. Земля лишней не будет».

Именно — землю ей было жалко терять. Важно было знать, что после ее смерти земля останется нашей. А обшитый дом, новая баня, триммер, это как дополнение. Чтобы удобней было жить при земле.

Роман Лилии Волковой «Изнанка»

Лилия Волкова — писатель, драматург, выпускница мастерских Марины Степновой и Дмитрия Данилова в Creative Writing School. Недавно в издательстве «Эксмо» у Лилии вышел дебютный роман «Изнанка», который Шамиль Идиатуллин описал как «умный внимательный и страшно увлекательный роман, образцовая противоположность сентиментальный семейной саге».

Мы поговорили с Лилией Волковой о романе, подростковой литературе и драматургии, а также о том, как писателю не бояться критики и как начинающему автору дописать свой текст.

Также предлагаем прочитать фрагмент романа.

Расскажите о своем романе «Изнанка». Один из читателей книги написал: «Под видом любовного романа скрывается история о людях — таких, какие они есть, со всеми их недостатками и странностями характеров». О чем же ваша книга и как появилась идея?

— Роман «Изнанка» родился из идеи рассказа, довольно незамысловатого рассказа о любви. О том, как почти случайно встретились два человека, очень разных, почти ни в чем не похожих, и о том, чем эта встреча — предсказуемо — закончилась. Потом мне захотелось понять, что было в жизни героев до, простите за пафос, судьбоносной встречи и как складывались их жизни после расставания. Текст рос вширь и вглубь и превратился в роман. О чем он — сформулировать и просто, и сложно. Для каждого прочитавшего — о своём, наверное. Но если пойти по пути составления книжной аннотации, то получится примерно так: «Это книга о таланте и поиске себя; о дружбе и соперничестве, о любви во всех её проявлениях; о преданности и предательстве; о выборе, который делает каждый из нас в каждый момент времени; о благородстве и подлости и том, как трудно бывает отличить одно от другого».

Что было самым трудным в работе над текстом?

— Отвечу почти серьёзно: закончить роман, дописать его до конца, до последней точки. Это вообще самое сложное в работе над любым большим текстом. Ты в своей голове придумал историю до самого её завершения, уже всё знаешь о героях, прошёл вместе с ними и взлёты, и падения. И осталось только всё это записать! Тебе уже не так интересно, как в начале работы, а потому непросто. Ещё одна трудность для меня, причём почти физическая — рассказывать о сложных ситуациях в жизни героев. Героиня болеет гриппом, я пишу об этом — и меня лихорадит почти по-настоящему. Героя избивают, я пишу об этом — мне страшно и даже больно. Приходится искать в себе силы, чтоб начать работать над таким эпизодом. И чтоб дописать его.

Были ли у героев прототипы? Как складывались их образы?

— Героев я всегда, во всех своих текстах, «собираю» по принципу «с мира по нитке». У одного встреченного мною в жизни человека беру внешность (иногда только деталь — например, падающая на лоб прядь волос), у другого — характерный жест или любимую фразу, у третьего — любимое блюдо. Многое придумываю. Так было и с героями «Изнанки». Ядро их характеров, внутренняя суть возникли сразу, родились вместе с идеей. Другие качества стали явными позже, во время работы над текстом. Иногда герои говорили или делали то, чего я не ожидала. Это, конечно, поразительно, как вдруг проявляется в действиях и словах персонажей придуманная тобой черта характера или привычка. Не перестаю удивляться этому.

Как вы относитесь к своим героям?

— Я ко всем своим героям привязана. Люблю не всех, со многими не смогла бы дружить, если бы они вдруг стали живыми и настоящими, но привязана ко всем. Как к родным людям. И одними из самых приятных слов, сказанных мне читателями, стали такие: «Я всем сочувствовала, даже тем, кто меня бесил». Был и такой отзыв: «Я не понимаю, как относиться к этому герою. Вроде бы он подлец, но его всё равно почему-то жалко». Мне кажется, это очень лестные для автора слова. Не люблю одномерности, однозначности. Рафинированные злодеи и безупречные благородные рыцари — персонажи сказок или жанровой прозы, да и то не очень хорошей.

Многие читатели узнают в героях самих себя, и этот эффект узнавания кажется одним их важнейших в литературе вообще. Как, на ваш взгляд, его добиться?

— Могу ошибаться, но, кажется, добиться этого сознательно, с помощью неких приёмов, невозможно. Но тут приходит на помощь один факт: список человеческих потребностей, страхов, желаний конечен. То есть мы все, конечно, разные, но и одинаковые во многом и очень во многом. (Не будь это так, не существовало бы, например, психологии как науки). Упомянутый факт может стать неприятным открытием для того, кто считает себя уникальным, исключительным, не похожим ни на кого и ни в чём. Но это отличная новость для пишущего человека. Если он, пишущий, сумеет достоверно, глубоко, без лукавства и лишнего пафоса описать чувства своего героя (по факту — свои), то обязательно найдётся кто-то, кто испытывал то же самое по похожему (или совершенно другому) поводу. И — вуаля! — возникает тот самый момент узнавания. Я, кстати, согласна, что это едва ли не главное в литературе. В последние годы я стала без сожаления откладывать книгу, если после прочитанной трети или половины ни на секунду не смогла ассоциировать себя с персонажем (не по внешним признакам, конечно, и не по жизненным обстоятельствам, а по, скажем так, движениям души).

Вы работает и над прозой, и над драматургией, и над подростковой литературой. Как к вам приходит идея произведения? В какой форме вам проще/интереснее работать?

— Идеи приходят по-разному. Иногда это ситуация из собственной жизни — прошлой или нынешней. Иногда — будто картинка в голове (однажды я представила: девочка с собакой стоит и смотрит, как мама за руку уводит мальчика, и из этого выросла повесть «Под созвездием Бродячих Псов»). Иногда — из одной фразы. Пьеса «Тёрка» появилась именно так: я шла по улице и услышала, как ребёнок лет пяти кричит: «Мама, не надо!» В «Тёрке» нет ни детей, ни похожей ситуации, но эта фраза — есть.

Ответить на вопрос, что проще, я вряд ли смогу. А интереснее? Пожалуй, всё примерно одинаково. Форму диктует содержание. История, где главные герои ещё не достигли совершеннолетия, станет, скорее всего, повестью для подростков. Из истории о взрослой жизни — трагической, нелепой или на первый взгляд ничем не примечательной — вырастет роман. История, суть которой лучше всего проявится во взаимодействии персонажей, в их столкновении, в их прямой речи, сама захочет обернуться пьесой.

Как вы начали писать?

— Пишу я, кажется, всю жизнь. Первую пьесу написала лет в одиннадцать (это довольно смешная история, я иногда рассказываю её на встречах с читателями). Когда была подростком, писала стихи, ужасающе плохие (хорошо, что ничего не сохранилось). В студенческие годы участвовала в создании сценариев для капустников (и играла в них). А ещё мы с друзьями по университету написали пьесу «За двадцать минут до…» — о грядущем ядерном апокалипсисе (это было давно, но, увы, тема и сейчас не потеряла актуальности). После я много лет проработала на телевидении, где писала сценарии информационно-развлекательных передач и программ о путешествиях. Но писателем не мечтала быть никогда, была уверена, что мне это не по зубам, что писатели — это такие особенные люди, почти небожители. Да и некогда, по правде говоря, было: работа, двое детей, дом… А потом почти случайно я попала в CWS на курс Марины Степновой: выполнила творческое задание, отправила его и почти забыла об этом. И вдруг — выиграла бесплатное место на обучение! Честно говоря, сейчас я не представляю, как сложилась бы моя жизнь без этого счастливого случая. Если на свете бывают чудеса — это, видимо, одно из них.

Расскажите о своих подростковых повестях. Первая из них — «Под созвездием Бродячих Псов» — получила премию «Книгуру». Какие еще повести были опубликованы?

— Совсем скоро выйдет из печати повесть «Театр «Хамелеон», которая стала лауреатом премии «Книгуру» в 2020 году. Чуть позже появится продолжение книги «Под созвездием Бродячих Псов», с теми же героями. Оно называется «Братство рыжих».

И ещё похвастаюсь немного: повесть «Всем выйти из кадра!» (вошедшая в шорт-лист премии «Книгуру» в 2019 году и ставшая книгой в начале 2022-го) недавно вошла в составленную Министерством просвещения примерную программу по литературе для 7 класса. Очень странно видеть свою фамилию и название своей книги рядом с известными, знаменитыми, гениальными авторами и произведениями. Но, безусловно, приятно.

У вас уже есть и драматургический опыт. Чем, на ваш взгляд, драматург отличается от писателя-прозаика?

— Пьес у меня немного, всего три, и относительно известна читателям только одна — «Тёрка» (в прошлом году она стала дипломантом Международного конкурса современной драматургии «Исходное событие — XXI век»). Так что я очень-очень начинающий драматург. Но мне нравится писать пьесы — в первую очередь потому, что это представляется мне интереснейшей творческой задачей. Инструментарий драматурга гораздо скромнее, чем набор для работы прозаика. Диалог, монолог, предполагаемое сценическое действие — вот и всё, что есть у тебя, чтоб рассказать историю, сделать придуманных тобой людей живыми. После работы над пьесой прозу писать даже немного странно: как? можно словами рассказать, что творится у героя в голове, что он чувствует, о чём вспоминает, не проговаривая это вслух?! удивительно! С другой стороны, я и в прозе стараюсь не злоупотреблять описаниями внутреннего состояния героя. У меня есть ощущение, что, как и в жизни, в литературном произведении человека лучше всего характеризуют поступки и взаимодействие с окружающими.

Есть ли у вас ориентиры в литературе — среди современных писателей или классиков?

— Пожалуй, нет. У меня вообще странное, саму меня удивляющее отношение к авторитетам, в том числе, литературным. У меня нет любимого писателя, нет любимой книги (как нет любимой песни, или картины, художника или композитора). Я многое прочитала за свою жизнь (филологическое образование помогло) и сейчас стараюсь не сбавлять темп и объём. Но каждый раз я оцениваю заново каждый новый прочитанный мною текст — вне зависимости от его авторства. Не знаю, хорошо ли это. Может, и не очень.

Как начинающему писателю не бояться критики?

— Мне кажется, научиться не бояться критики можно только одним способом: суметь критику полюбить. И попробовать быть за неё благодарным. Ну в самом деле: некто потратил как минимум время (и деньги, если купил книгу) на то, чтоб прочитать ваш текст, а потом написать отзыв. Разве это не повод сказать человеку «спасибо»? Если критика умная и справедливая, то повод вдвойне. Если, кроме критики, в отзыве есть похвала (а такое бывает нередко) — это вообще замечательно. А если отзыв — сплошная ругань, да ещё с переходом на личности, то тем более не стоит ни бояться, ни расстраиваться. Такой отзыв просто не стоит вашего внимания.

Я не могу сказать, что меня совсем не волнуют критические замечания. Мне бывает неприятно и обидно. Иногда я удивляюсь: как в моём тексте кто-то смог вычитать это, это и это? Справиться с эмоциями помогают несколько вещей. Понимание, что далеко не к каждому мнению я готова прислушиваться. Умение разглядеть за критикой собственные реальные ошибки и желание их не повторять. И ещё я всегда помню, что и мне нравятся далеко не все книги, в том числе, из признанных и расхваленных.

Для кого-то писательство — терапия, для кого-то — своеобразный эскапизм. Что такое писательство для вас?

— Почти всерьёз скажу, что это, пожалуй, вредная привычка. Если ты привык видеть мир сквозь призму слов, предложений, историй; если эти истории сами, без спроса, возникают у тебя в голове; если их герои настойчиво просятся стать живыми и реальными, невозможно противиться искушению писать. А уж если хоть кто-то и хоть раз сказал, что это у тебя это неплохо получается…

Но писательство и терапия тоже, с этим соглашусь. Несколько очень тяжелых моментов из собственной жизни (о тяжёлой болезни сына и о смерти собаки) я смогла «отпустить» после того, как написала об этом рассказы. Текст родился — и освободил меня. Я помню эти моменты, но они уже не доставляют такой острой боли, как раньше.

Над чем вы сейчас работаете?

— Почти закончена работа над подростковой повестью — в новом для меня жанре, с фантастическим допущением (раньше я писала только реалистические тексты). В работе и ещё один большой текст, взрослый роман, который по разным причинам пишется гораздо медленнее и тяжелее, чем мне бы хотелось. С вашего позволения, подробности раскрывать не буду. Надо бы сначала закончить. Будет чем похвастаться — похвастаюсь.

Ваш совет тем, кто только находится в начале писательского пути.

— Начинающим писателям я бы посоветовала писать — как можно больше и чаще. В идеале — каждый день, хотя бы понемногу. Читать известных и знаменитых, стараться понять, как сделаны их тексты — и делать по-своему. Относиться к своим текстам строже, чем к любым другим, но продолжать верить в себя. Написанное — публиковать (в конце концов, все мы пишем для того, чтоб наш текст кто-то прочитал). Не пугаться и не унывать из-за отказов издательств — это неприятно, но есть множество примеров, доказывающих, что дорогу освоит идущий, дорогу в литературу — в том числе. К тому же, мы живём в замечательное, счастливое для пишущих время. Вашу книгу не берёт издательство? Да и ладно: есть сервисы самиздата, сайты, куда можно выложить текст — бесплатно или за небольшие деньги. И когда вы добьётесь успеха, когда благодарные читатели каждый день начнут проверять, не написали ли вы чего-нибудь новенького, издательства раскаются, прибегут, предложат публикацию, аванс и пиар-поддержку. Удачи!

Изнанка. Фрагмент

Отделение дизайна было, конечно, коммерческое, но платить не пришлось. Ректор их полутворческого вуза оказался не только новатором, но и либералом, и расщедрился на несколько бесплатных мест «для своих». Из-за творческого конкурса пришлось поволноваться: эскизы Катя переделывала три раза, рычала на маму, которая выудила из мусора истерзанные листы и попыталась убедить дочь, что «это не только прекрасно, но, возможно, лучшее из всего, что ты хоть когда-то рисовала». Но всё закончилось хорошо, и её имя оказалось в числе принятых: «Глажина Екатерина», почти в самом начале списка. И пусть он был по алфавиту, всё равно Кате было приятно, как будто она заняла одно из призовых мест.

«На дизайнера» она перевелась с потерей года, но это не расстраивало и не пугало, даже наоборот, радовало: продлить беззаботную студенческую жизнь — чем плохо?

И в том, что с Ленкой они теперь учились не вместе, тоже не было ничего страшного. Институтская кофейня никуда не делась, студенческие там не проверяли и зачетки не спрашивали. Приходи, плати, тусуйся, жуй пирожки с ливером и трубочки с кремом, пей из казённых чашек и стаканов мутный чай, горький кофе, а порой и что покрепче (горячительное приносили из магазина напротив и разливали под столиками всё в те же ёмкости).

Курс подобрался пестрый. Вчерашние выпускницы. Редакционные секретарши, способные по запаху отличить копеечную газету от «глянца», а простецкую «Крестьянку» — от изысканной «Мэри Клэр». Неудавшиеся художники, мечтающие за бешеные баксы рисовать вывески и сайты. Программисты, уверенные, что смогут составить конкуренцию художникам. И он — Андрей Барганов. Тот самый, чья фамилия была в списке первой.

Злые языки утверждали, что буква «г» в его фамилии появилась благодаря жадной до денег паспортистке, но Кате фамилия нравилась. В ней слышался и сухой речитатив горячего песка, и вибрирующий гул экзотического инструмента. Она влюбилась с размаха. Смотрела на него во все глаза, звенела смехом, играла пальцами в пушистых волосах: все говорили, что у неё красивые волосы. Феромонами от неё шибало метров за десять, так что однокурсники дурели и по очереди пытали счастья. Безуспешно. Ей нужен был только Андрей.

В один из дней октября он подошел после лекций, взял Катю за руку и спросил: «Пойдем?» И она пошла. В метро он поставил её в угол у выхода, подошёл очень близко, по-хозяйски обежал взглядом её лицо:

— Это ничего, что я маленький. Зато мне удобно смотреть в глаза.

Они были на середине перегона, так что Катя скорее прочитала слова по губам, чем услышала. И растерялась. После секундной паузы закивала; кажется, попала носом ему в глаз; смутилась, чуть не расплакалась. Но Андрей улыбнулся, и неловкость исчезла, раздробленная вагонными колесами, развеянная беспокойными сквозняками.

Следующие шестьдесят три дня состояли из часов и минут оглушительного счастья. Оно, глупое, не испугалось ни отсутствия у Андрея московской прописки, ни его странного обиталища — старой котельной на окраине. В огромном помещении с высоченными потолками было холодно и гулко, но там имелось всё, в чем нуждались их жадные до жизни молодые тела. Грохочущий пузатый холодильник, где дуэт из изящной бутылки «Алиготе» и массивной двухлитровой пепси остывал мгновенно. Усталый диван, стонущий от почти космических перегрузок. Узкий санузел, огороженный листами кровельного железа. Катя заходила внутрь и поворотом крана включала грозу: капли бронебойно барабанили по металлу, стены дрожали, вода с рёвом уносилась в квадрат слива. Едва вытершись, она бежала босиком в противоположный угол. Андрей поднимал край одеяла, и она проскальзывала в их общий мир, пахнущий вином, потом и спермой.

Вне постели Андрей был сдержан. О любви не говорил, не обнимал в транспорте, не старался каждую минуту держать Катю в поле зрения. Но подсолнух и не ждёт, что солнце будет поворачиваться вслед за ним. Ему хватает одного существования солнечных лучей.

За первый месяц Катя провела без Андрея всего пару вечеров. После лекций он вдруг исчезал, не утруждая себя объяснениями ни до, ни после. Она объяснений и не требовала, боясь неосторожным словом повредить тонкую материю отношений, смётанных на скорую руку. Зато в институте они почти не расставались; после лекций, если не убегали сразу в свой котельный рай, часами торчали с друзьями в институтской кофейне.

Однажды Ленка пришла туда в новом платье. Лазурный трикотаж обжимал Ленкины телеса с такой страстью, будто хотел раздавить. Увидев подругу, Катя на секунду зажмурилась: от эстетического шока и чувства вины. Ленка не меньше месяца канючила: «Кать, хочется новенького чего-нибудь! Новый год скоро и вообще. Съездишь со мной на Черкизон? Хоть со стороны на меня посмотришь, а то потом опять будешь ворчать, что купила не то. У тебя вкус и вообще, а из меня ж дизайнер, как из говна пуля!». Что правда, то правда: Ленкино чувство стиля было обратно пропорционально её весу. Неохватной груди, арбузному заду и ногам штангистки новое платье было противопоказано, как марафон инфарктнику, но Ленка была счастлива, жмурилась от удовольствия и лыбилась, как Лагутенко. Девчонки, пряча глаза, похвалили обновку, парни деликатно промолчали. Все, кроме Андрея.

— Лен, что за дерьмо ты на себя надела? — громко спросил он. — Ты похожа на голубую свиноматку.

— Ну, ты… блин… даёшь, Барганов, — произнёс с паузами чей-то ошарашенный бас.

Хлюдова, стоявшая к Андрею спиной, медленно повернулась. Вместо глаз и рта на её лице было три черных дыры.

— У тебя дома швейная машинка есть? — продолжил Барганов. — Можем сейчас к тебе поехать? Ненадолго, часа на три-четыре.

— Дда, — ответила Ленка. Её потряхивало. — А ззачем?

— Потом узнаешь, поехали. Пока, малыш, — он встал, мазнул ладонью по Катиной щеке и пошёл к выходу.

Катя уперлась глазами в две удаляющиеся фигуры. Толстый и Тонкий. Слон и Моська. Он размахивал руками и что-то быстро говорил, она шла молча и только кивала, кивала.

Весь оставшийся вечер Катя хохотала, как русалка, травила анекдоты, с генеральскими интонациями возглашала: «Ну, за дизайн!» и в результате выпила палёного коньяка в три раза больше, чем стоило бы. Домой добралась на такси, а утром, конечно, проспала и явилась в институт только к обеденному перерыву. В кофейне было шумно и суетно, как всегда, но в тот день обычная круговерть имела исходную точку.

Глазом урагана оказалась Ленка, стоящая в позе начинающей манекенщицы. Казалось, что со вчерашнего дня она потеряла килограммов пятнадцать, не меньше. Причиной тому очевидно было надетое на Хлюдовой платье немыслимого покроя: полосы и лоскуты десяти оттенков зеленого затейливым образом пересекались и перетекали друг в друга, не давая взгляду задержаться на выдающихся Ленкиных формах. Девчонки восхищались, ахали, щупали «матерьяльчик». Удивление мужчин было молчаливым, но явным. Умей Ленка читать мысли, она бы удивилась количеству желающих провести с ней пару часов наедине.

Мастерская «Память, говори!»

Летом 2022 года в Creative Writing School проходил конкурс на получение стипендий в мастерскую Марины Степновой и Александры Степановой «Память, говори!».

Конкурсное задание

Написать эссе на тему: событие, которое меня изменило. Постарайтесь уделить внимание не только действию, но и описанию: используйте все органы чувств, чтобы погрузить читателя в атмосферу происходящего.

Мария Баженова

Никому не говори

Мне было пять лет. Ему сорок пять. Дядя Коля. Сосед по даче. Это история о дружбе. Маленькая девочка, которая часто ссорится с другими детьми, прическа каре, доверчивый взгляд — это я. Смурной, тихий, неулыбчивый — дядя Коля.

Для пятилетнего ребенка он выглядел гигантом. Думаю, взрослые, опираясь на свой жизненный опыт, подмечают отщепенцев. После очередной ссоры с подругами я играла в спасение мира. Сколько себя помню, мне никогда не хотелось, чтобы спасали меня. Я мечтала быть героем: не принцессой в розовых рюшечках, а великолепным рыцарем в сияющих доспехах.

— Что ты такая грустная? — спросил дядя Коля через забор.

И я честно ответила:

— Я не грустная, просто девочки не хотят со мной дружить сегодня.

— Если они не хотят с тобой дружить, значит, они — дуры! — безапелляционно заявил дядя Коля. Так мы стали понемногу общаться.

Дети бессмертны. Все плохое либо случилось до них. Либо случится после них. Дети не думают о бессмертии, дети в нем уверены.

В тот день бабушка перебирала клубнику на кухне. Пока бабушка не умерла, на огороде водились и огурцы, и помидоры, и картошка.

Наша синяя облупленная деревянная калитка не запиралась.

И дядя Коля попал на участок без препятствий. К дому вела дорожка с плиткой. Через плитку пробивались ростки травы.

Он вежливо постучался в дверь, но зашел без приглашения. Дверной косяк был низким. Дядя Коля наклонился, стоя в проходе на кухню, вытер пот со лба.

— Раиса Ивановна, можно Маше со мной прогуляться до лагеря? У меня там дела. Надо в кочегарку заглянуть.

И моя бабушка, наблюдательная, заботливая, умная, Раиса Ивановна, разрешила.

Как же я была счастлива!

До лагеря было идти пару километров. Раньше в Сиверской, где находилась дача, функционировало множество лагерей, но после развала союза подавляющее большинство забросили.

Лагерь «Кировец», в который шли мы, эта печальная участь не постигла.

В конце нашего переулка дядя Коля предложил посадить меня на свои широкие плечи.

— Не бойся, Маша.

— Только вы не уроните меня, дядя Коля!

— Маша, я же просил тебя называть меня на «ты».

Рядом с лагерем протекала речка Оредеж. После выполнения дел мы пошли посидеть на берегу. Берег со всех сторон обступили ели. Их иголки смешались с песком и землей.

Дядя Коля закурил Беломор. Повращал в руках спичечный коробок.

— Эх, погода хорошая. Вода теплая! Маша, хочешь искупаться?

— Но мне не в чем.

— А я тебе свою футболку дам, ты только всю одежду сними, чтобы бабушка не узнала, что ты купалась.

И я переоделась в его черную футболку. Дядя Коля обещал не подглядывать.

Футболка пахла мужским запахом, а под футболкой на мне ничего не было.

Чтобы бабушка не узнала. Чтобы свою одежду не намочить.

Тайны приятны. Безобидные общие тайны. Когда можно тихонько искупаться и никому об этом не говорить.

Вечером я взахлеб рассказывала сестре, какой у меня новый друг.

Взрослый и настоящий. Но самое главное: козырь!

О чем можно разговаривать с тем, с кем у вас такая разница в возрасте?

Все просто.

Дети впечатлительны. Дети всему удивляются. Детей можно легко обмануть.

А у дяди Коли в багаже историй были совершенно потрясающие, жуткие истории.

Что в колодце живет водяной, что, если на улице тебя остановит странная старуха и спросит «Сколько времени?», никогда не отвечай! Это старушка-времечко! Она проклянет тебя, и ты серьезно заболеешь!

А еще существуют люди, в полнолуние превращающиеся в оборотней.

Дядя Коля сам видел такого.

— Я клянусь тебе, Маша. Это правда. Ты знаешь, что нельзя говорить «клянусь», если врешь?

Ко мне вернулись подруги, потому что теперь у меня были истории.

И эти истории пополнялись.

Бабушка продолжала отпускать меня на прогулки с дядей Колей.

Однажды у магазина, на котором сейчас нарисованы уродливые граффити, потому что магазин закрыт уже много лет, мы встретили знакомых дяди Коли: женщин с мальчиком.

А с ними большую лохматую собаку. Собака явно испугалась дядю Колю, спряталась за женщиной, одетой в платье в цветочек.

— Ее хозяин часто бил, она теперь всех мужчин боится.

Меня до безумия пугают собаки, любые, даже добрые, но эту тогда я погладила.

Все закончилось неожиданно. Одним днем. Утром того дня я радостно подбежала к забору поздороваться с другом. Но дядя Коля мне не ответил.

Рядом пропалывала грядки его жена тетя Тамара.

Дядя Коля зло нахмурился и ушел в дом. Тетя Тамара выпрямилась и с пониманием на меня посмотрела.

— Твоя бабушка сегодня с Колей что-то обсуждала.

Я в волнении нашла бабушку на улице за мытьем посуды.

— Бабушка, что ты сказала дяде Коле?

Бабушка молчала. Она не сердилась. Она думала.

— Бабушка, что ты сказала дяде Коле? — повторила я с требовательным отчаянием. Бабушка сполоснула тарелки горячей водой, чтобы убрать с них запах чистящего средства.

— Ты последнее время слишком часто просишь на ночь валерьянку. Я всего лишь уточнила у него, чем таким вы там занимаетесь.

Дети впечатлительны. Некоторые дети впечатлительны вдвойне. Я была ребенком впечатлительным втройне. Меня пугали истории дяди Коли. И мне снились кошмары.

Я просила прощения. Дядя Коля был непреклонен.

«Ты не должна была никому ничего рассказывать».

Сколько прошло лет с тех пор, как я решила никому ничего и правда не рассказывать?

И когда закончился этот срок? Потому что, конечно, я рассказываю. И, конечно, не все и не обо всем. Но я хочу помнить. И хочу делиться историями. Как понять, что можно рассказывать, а что нельзя? Каждый решает сам для себя.

Потом дядя Коля пропал. И я его больше никогда не видела.

Ходили слухи, что он устроился работать слесарем.

В одной семье у него не оказалось с собой гаечного ключа. И он его потребовал. Ему отказали, потому что у слесарей должны быть свои гаечные ключи.

Тогда он достал нож и пырнул одного из жителей семьи ножом.

Его посадили. Это был рецидив. Дядя Коля уже оступался.

В тридцать лет он не просто кого-то пырнул ножом.

Он убил. Он убил священника.

Дядя Коля говорил, что Бог есть.

Что он точно знает, что Бог есть.

— Клянусь, Маша.

— А вы точно уверены?

— Я же сказал: «Клянусь» и не называй меня на «вы». Сколько раз тебе еще это повторять?

Мастерская «Пишем первую пьесу»

Летом 2022 года в Creative Writing School проходил конкурс на получение стипендий в мастерскую «Пишем первую пьесу» Дмитрия Данилова.

Конкурсное задание

Написать сценку: 20-летний сын миллиардера, входящего в российский список Forbes, знакомит с отцом девушку, на которой вскоре собирается жениться. Избранница сына — грузная, слегка опухшая женщина хорошо за сорок с печатью алкоголизма на сероватом лице. В ходе разговора выясняется, что у девушки трое детей (один из них тяжёлый инвалид) от двух предыдущих мужей, в прошлом имеется судимость (телесные повреждения, нанесённые одному из бывших спутников жизни в ходе ссоры). Работает раздатчицей в рабочей столовой в небольшом подмосковном городке, живёт в общежитии. Отец горячо одобряет выбор сына, оказывает его избраннице недвусмысленные знаки внимания и говорит, что видит её в недалёком будущем на одной из ключевых должностей в его холдинге.

Опишите их разговор (можно добавить других персонажей), постарайтесь мотивировать решение отца.

Елена Щетинина

Действующие лица:

Виктор Петрович

Димочка

Снежана

ВИКТОР ПЕТРОВИЧ (говорит по телефону): Да, Игорь, да… Ну какие наши годы… Черт, у меня так дед говорил… Да чо, деду-то тогда восьмой десяток шел, а мне и пятидесяти нет! Тьфу! …в общем, не парься, через пару лет в «Форбс» уже в пятерке будем, а не в десятке. Ну у меня цементный завод мощностей прибавит — и еще три миллиарда недостающих накачается… А у тебя шинный, да…

ДИМОЧКА(открывая дверь широким жестом): Вот, Снежаночка, это мой шалаш, в котором тебя ожидает рай!

СНЕЖАНА: Офигеть!

ВИКТОР ПЕТРОВИЧ (в телефон): Погоди-ка, Игорек. Повиси-ка. (Сыну). Дима, это что такое?

ДИМОЧКА: Не что, а кто. Это моя невеста, Снежана!

Виктор Петрович долго смотрит на Снежану. Снежана на него.

ВИКТОР ПЕТРОВИЧ: И где, осмелюсь спросить, ты ее… раздобыл?

СНЕЖАНА (хрипло): Где раздобыл — там уже нет.

ВИКТОР ПЕТРОВИЧ: Логично. Позвольте представиться, эээ… Снежана, Виктор Петрович, отец этого оболтуса. А вы, как я понимаю, его невеста?

СНЕЖАНА: Ага.

ВИКТОР ПЕТРОВИЧ: Так много вопросов, так мало ответов.

ДИМОЧКА: Папа, я не буду слушать возражений. Снежана — моя невеста!

ВИКТОР ПЕТРОВИЧ: Ты бы хоть что-то слушал. Тогда бы понял, что о том, что это твоя невеста, я уже в курсе.

ДИМОЧКА (проводя Снежану в комнату, Виктор Петрович следует за ними): Снежаночка, половина этого дома моя. Так что не волнуйся, тебя никто не выгонит.

ВИКТОР ПЕТРОВИЧ: Разумеется. Снежаночка, а вы кем работаете?

СНЕЖАНА: Это… я в столовке. Раздатчица.

ВИКТОР ПЕТРОВИЧ: Хм. Столовая номер один, на Арбате?

СНЕЖАНА: Не… в Королеве. Норм место, хавчик халявный, и место в общаге есть.

ВИКТОР ПЕТРОВИЧ: О? Действительно, норм.

ДИМОЧКА: Папа, ты издеваешься?

ВИКТОР ПЕТРОВИЧ: Отнюдь. Я прекрасно помню, что такое простые радости жизни. Снежаночка, вы как к бренди относитесь?

СНЕЖАНА: Весьма положительно.

ВИКТОР ПЕТРОВИЧ: Ну я так и понял (идет к бару, достает и откупоривает бутылку).

ДИМОЧКА:Папа! Ты же говорил, что это только на особый случай! Ты говорил, что мне голову открутишь, если я…

ВИКТОР ПЕТРОВИЧ (наливая только себе и Снежане): А это и есть особый случай. Мой сын женится! Знаете, Снежана, я так хочу внуков!

СНЕЖАНА (выпивая): Ну я не знаю… Так-то у меня трое. Девочка и два мальчика. От первого козла и от… второго козла. У Пети ножки не ходят и головка совсем тупая. Ему десять уже, а он только лежит и слюну пускает.

ВИКТОР ПЕТРОВИЧ (наливая еще): Ничего, вылечим Петеньку. Вы такая молодая, а уже трое…

СНЕЖАНА (хихикая): Да будет вам. Мне-то уже сороковник.

ВИКТОР ПЕТРОВИЧ: Да вы что? Никогда бы не подумал (гладит Снежану украдкой по колену).

ДИМОЧКА: Папа! Что ты делаешь!

ВИКТОР ПЕТРОВИЧ: Знаете, Снежана… я всегда говорил своему сыну, что он может полюбить кого угодно. Что я приму любую девушку (убирает руку и улыбается Снежане). Но сейчас я даже раскаиваюсь в этом…

ДИМОЧКА: Что?

ВИКТОР ПЕТРОВИЧ: Потому что я бы сам, Снежана… эх… Так как вы встретились? Вы же из несколько разных социальных слоев?

ДИМОЧКА: Папа, а ты помнишь, что говорил, что главное, чтобы девушка полюбила мою душу? Так вот, я прикинулся бедным студентом, который подрабатывает ночным охранником… и…

ВИКТОР ПЕТРОВИЧ: О, какая романтика! Снежана, вы невероятно благородны… Как вы смотрите на то, чтобы работать у меня?

СНЕЖАНА: Не, уборщицей я не буду. Я при хавчике хочу.

ВИКТОР ПЕТРОВИЧ: У нас для руководства открытая карта в ресторане на первом этаже.

СНЕЖАНА: Чо?

ВИКТОР ПЕТРОВИЧ: Я вижу умную женщину, простую, но удивительно… эээ… земную. Мне как раз нужен вице-президент. Снежана, выходите завтра на работу в мой холдинг.

ДИМОЧКА: Папа, ты что? Ты меня не пускал, говорил, что я… что мне… Ты что несешь?

СНЕЖАНА: Я не могу. Я сидела. Тяжкие телесные. Второму козлу бошку проломила.

ВИКТОР ПЕТРОВИЧ: Вот! Вот такая женщина мне нужна! Дима! Если ты, падла, на ней не женишься, ты сам станешь тем козлом, которому я лично бошку проломлю!

ДИМОЧКА: Снежана, он долбанулся. Пошли, в кафе посидим.

СНЕЖАНА: Ага.

ВИКТОР ПЕТРОВИЧ (провожая до двери и целуя Снежане руку): Дорогая, я не шутил! Я жду тебя!

Дверь закрывается, Виктор Петрович достает телефон.

ВИКТОР ПЕТРОВИЧ: Да, Игорь, да… мой придурок невесту привел. Ну какая… моя ровесница, четыре зуба, три ребенка, судимость, раздатчица в столовке… Как говорится, все самое лучшее в люди надела. Я не спросил, но уверен, что у нее и СПИД бы обнаружился… Мне вот интересно, кто еще из наших ходил на этот сраный тренинг «Пусть полюбят за твою душу». Ладно Димка, которому я видео показал, прикинулся студентом-ночным охранником, ему пойдет… но, твою мать, Кумандаева, восьмая в «Форбсе»! Пять миллиардов! Какого хрена она под зэкулю косит? Это ж надо такое комбо из сериалов «России-1» в себе собрать! Моего-то придурка она не узнала, он в прессе не мелькает… А он вообще слепошарый, не признал бы и меня с наклеенными усами… Ой, да и совет и любовь, если так. Она баба умная. И актриса неплохая… Игорь! Игорь, не вздумай! Игорь, ты только если бегемотом сможешь прикинуться! Игорь, никто не полюбит бегемота за его душу! ИГОРЬ!!!

Мастерская Веры Мильчиной «Художественный перевод с французского»

Летом 2022 года в Creative Writing School проходил конкурс на получение стипендий в мастерскую Веры Мильчиной «Художественный перевод с французского».

Конкурсное задание

On fait d’énormes traités sur une foule de graves questions, sur l’immortalité de l’âme et sur la dentition des poules, sur la perfectibilité humaine et sur l’amélioration des coquelicots ; il n’est point de science, d’art ou de métier qui n’ait sa bibliothèque de traités spéciaux, depuis l’astronomie qui mesure presque l’infini, jusqu’aux comptes d’intérêts, autre espèce d’infini tout à fait incommensurable ; depuis l‘art de prendre les villes jusqu’à l’art de pêcher les goujons ; depuis le métier de diplomate jusqu’à celui de taupier ; il y a des traités sur la meilleure manière de gouverner les peuples et de tondre les moutons ; des traités qui enseignent à faire de grands hommes avec des petits enfants, et des anguilles avec de la farine ; des traités qui démontrent jusqu’à l’évidence la nécessite du numéraire dans un Е́tat, et des traités qui prouvent invinciblement son inutilité ; nous avons des traités sur la poésie épique et sur les chansons, sur l’histoire et sur les contes de revenants, sur le style et sur l’écriture, sur la joie que procure le travail et sur le bonheur que donne la paresse ; il existe enfin des traités sur toutes choses au monde, excepté sur la chose du monde la plus usuelle et par conséquent la plus importante.

Cette chose si usuelle, et par conséquent si importante, ne tient pourtant pas essentiellement aux règles générales par lesquelles les moralistes prétendent régenter la vie humaine. Ainsi, l’on peut faire un sage emploi de sa fortune et de son temps, cette seconde fortune ; on peut être bon citoyen, ce qui est facile ; bon mari, ce qui est si malaisé ; bon fils, ce qui est si rare ; bon père, ce qui est si commun ; on peut avoir toutes les vertus que la mort fait pousser sur la tombe, et dont les héritiers font inscrire sur la pierre tumulaire une nomenclature en proportion assez exacte avec les rôles de l’inventaire estimatif de l’héritage ; on peut, dis-je, être doué par le ciel de toutes les qualités estimables, et cependant éprouver tous les insuccès et toutes les infortunes possibles.

Je vais plus loin, et je dis qu’on peut être encore mieux partagé par le sort pour réussir, c’est-à-dire qu’on peut avoir toutes les mauvaises passions et tous les vices aimables, et cependant n’arriver à rien. Que manque-t-il donc à ces existences pour être complètes ? Il leur manque : 1) l’art de dire non ; 2) l’art de dire oui ; 3) l’art de ne dire ni oui ni non, ce qui est bien différent de dire oui et non, car ne dire ni oui ni non, c’est de l’adresse, de la prudence, de la fermeté ; dire oui et non, c’est de la gaucherie, de l’imprévoyance, de la faiblesse. Richelieu ne disait ni oui ni non à personne ; Louis XIII disait oui et non à tout le monde.

Валентина Лоева

Создаются огромные трактаты о множестве важных вопросов, о бессмертии души и о манере свиста у ракообразных, о совершенствовании человека и о разведении мака; не существует вовсе науки, искусства или занятия, которые не обладали бы целым сводом специальных трактатов, от астрономии, измеряющей практически бесконечное, до расчета ссудных процентов, другого, совершенно неизмеримого, рода бесконечного; от искусства брать города до искусства удить пескарей; от профессии дипломата до ремесла кротолова. Есть научные труды о наилучшем способе править народами и стричь баранов; трактаты, наставляющие, как выковать великих людей из малых детей и вылепить угрей из муки; трактаты, которые убедительно доказывают необходимость наличных денег в государстве, и трактаты, которые столь же неопровержимо свидетельствуют об их непригодности; есть тома об эпической поэзии и об уличных песнях, об истории и о баснях о привидениях, о слоге и о почерке, о радостях мирного труда и о неге, которую дарит праздность; наконец, существуют трактаты обо всем на свете, за исключением некоего предмета, самого обиходного и следовательно, самого важного.

Это нечто, настолько привычное, и стало быть, настолько важное, не вписывается, однако, по существу в те общие рамки, в которые моралисты намереваются втиснуть человеческую жизнь. Так, можно найти мудрое применение своему богатству и его другой разновидности — своему времени; можно быть хорошим гражданином, что легко; хорошим мужем, что так обременительно; хорошим сыном, что так редко; хорошим отцом, что так заурядно; можно обладать всеми достоинствами, которыми смерть украшает могилу и перечень которых наследники могут выбить на надгробном камне в строгом соответствии с предварительной описью наследства; можно, говорю я, получить от небес в дар все достойные уважения качества и, тем не менее, испытать все неудачи и всевозможные несчастья.

Скажу более, можно быть наделенным судьбой еще лучшим для преуспеяния даром, то бишь обладать всеми дурными страстями и всеми милыми сердцу пороками, и между тем, не добиться ничего. Чего же не хватает в этих укладах жизни, чтобы быть совершенными? Им недостает: 1) искусства говорить нет; 2) искусства говорить да; 3) искусства не говорить ни да, ни нет, что разительно отличается от обыкновения говорить и да, и нет, потому что не говорить ни да, ни нет — это сноровка, благоразумие, стойкость; говорить и да, и нет — это неловкость, легкомыслие, малодушие. Ришелье не говорил ни да, ни нет никому; Людовик XIII говорил да и нет всякому.

Мастерская Дарьи Синицыной «Перевод с испанского»

Летом 2022 года в Creative Writing School проходил конкурс на получение стипендий в мастерскую Дарьи Синицыной «Перевод с испанского».

Конкурсное задание

Перевести небольшой текст.

Héctor Ezguerra regresó al rancho de su padre cuando ya hacía varios meses que don Leopoldo había sido enterrado. En Baltimore, los jesuitas que habían protegido a los héroes de la Independencia hacía menos de veinte años le habían enseñado que a Dios se le ora también reproduciendo riqueza, así que llegó a Janos en plan de aplicar con tenacidad de insecto sus conocimientos sobre la ciencia, según él exacta, de la Agronomía. Desde su primera mañana en Chihuahua se empeñó en emplear a los peones de su padre en faenas concentradas, como si lo que estuviera administrando fuera un dispensario y no un peladero.

Héctor llegó en un coche militar, cuando todavía no terminaba de caer el sol de un día de abril demoledoramente caliente. Iba sentado en el pescante, junto al oficial que llevó las riendas del carro hasta la puerta misma de la casa del rancho. A Camila le inquietó que, en esas condiciones, el nuevo dueño llevara el saco de lana puesto y abotonado. Era un hombre alto y un poco pasado de peso, que se vestía como catrín de ciudad y no como el vaquero que iba a ser de entonces en adelante: llevaba sombrero de fieltro, leontina, corbata de lazo. No usaba bigote – a Camila la pareció un pésimo agüero que se viera como niño: nunca había visto a un hombre sin pelo en la cara.

….

Nadie se acercó al cuarto de Camila, así que cuando escuchó el raspar de platos y cubiertos cruzó el patio rumbo al comedor, que encontró vacío. Fue a la cocina. Ahí encontró a la nueva familia comiendo no solo en la mesa de las criadas, sino con las criadas. La escandalizó que en el centro del tablón hubiera una olla con comida y un cucharón, pero sobre todo que entre los platos y la madera no hubiera mantel. ¿Se nos une?, le preguntó Héctor. Se sentó, confundida, junto a la cocinera. Si no se trae su plato y su tenedor no va a tener cómo comer, le dijo el nuevo jefe con una sonrisa condescendiente que mostraba que el gesto era educativo. Camila se levantó por su servicio y se volvió a sentar. Adelantó su plato y la nueva señora le señaló con la mirada que lo correcto ahora era que se sirviera ella misma. Lo hizo y notó con alivio que era cerdo en salsa verde con verdolagas: la gringa no había cocinado. Lo hice sin chile, le murmuró la cocinera, que hasta ese día había comido toda la vida auxiliada con una tortilla y encontraba impráctico pescar los trozos de cerdo con el tenedor.

Ольга Рогожина

Эктор Эсгерра вернулся на отцовское ранчо через несколько месяцев после похорон дона Леопольдо. Балтиморские иезуиты, меньше двадцати лет тому назад помогавшие героям войны за независимость, учили его, что Господа можно славить и умножением богатств, а потому в Ханос он явился, намереваясь со всем усердием применять свои познания в агрономии — науке, по его мнению, точнейшей. С первого же дня в Чиуауа он принялся раздавать отцовским рабочим такие сложные поручения, словно распоряжался больницей, а не куском бросовой земли.

Эктор приехал на военной двуколке на исходе одного сокрушительно жаркого апрельского дня, когда солнце уже почти скрылось за горизонтом. Он сидел на козлах рядом с офицером, который остановил экипаж у самых дверей в хозяйский дом. Камила встревожилась, заметив, что даже в такую жару новый сеньор явился в застегнутом на все пуговицы шерстяном пиджаке. Он оказался высок и слегка полноват, а одет был щегольски, по-городскому — вовсе не так, как подобает ранчеро, каковым он намеревался стать: фетровая шляпа, часы с цепочкой, на шее бабочка. И усов нет — Камила почла эту мальчишескую гладкость за дурной знак: она сроду не видала мужчины без растительности на лице.

***

За Камилой не послали, а потому, услыхав звон тарелок и приборов, она сама пересекла двор и зашла в столовую, где никого не оказалось. Она отправилась на кухню. И там обнаружила новых хозяев, сидевших не просто за столом для прислуги, а вместе с прислугой. Камилу возмутила полная кастрюля с половником внутри, стоявшая прямо посреди стола, и, что еще хуже, голая, не покрытая скатертью столешница.

— Поужинаете с нами? — спросил ее Эктор.

Сбитая с толку, она села подле кухарки.

— Как же вы собираетесь есть, если не взяли ни тарелки, ни вилки? — поинтересовался новый хозяин со снисходительной улыбкой, явно намереваясь преподать ей урок.

Камила поднялась, сделала, что от нее требовалось, и вернулась за стол. А когда протянула вперед тарелку, новая сеньора взглядом показала, что ей следует самой себя обслужить. Камила подчинилась, с облегчением увидев в кастрюле свинину с портулаком в зеленом соусе — хоть в готовку гринга не совалась.

— Я без чили сделала, — прошептала ей на ухо кухарка, которая всю свою кухарочью жизнь зачерпывала еду тортильей, и тяготилась необходимостью ловить куски мяса вилкой.

Мастерская Дениса Банникова «Литмастерство: жанры»

Летом 2022 года в Creative Writing School проходил конкурс на получение стипендий в мастерскую Дениса Банникова «Литмастерство: жанры».

Конкурсное задание

Написать этюд на тему: «Мама мыла раму». Ну, мыла и мыла, а что было дальше? что было до? чья это мама? зачем она моет раму? Возьмите эту фразу за основу и напишите отрывок в одном из трех жанров: ужасы, фантастика или эротика. Важное условие: фраза должна стать не просто отправной точкой, а центральным сюжетом вашего текста.

Дарья Андреева

Сквозняк хряснул дверью, наподдав бедняге чемодану, которого и так излупило за месяц в багажных отсеках. Тянуло из кухни, хотя, уезжая, я оставляла квартиру задраенной. Цокнув колесиками через порог, я пошла сквозняку навстречу.

Окно было распахнуто в самые верхушки каштанов, на полу кляксами дрожала вода. Мама мыла раму: скомкав газету, терла белый пластик смятыми лицами и растекшимися историями.

— Ты как здесь? — изумилась я.

Мама отмахнулась от мух, роившихся в окне.

— Совсем замучили, — проворчала она. — Сетку ставить надо! Но тебе ж всё некогда!

Она стояла на табуретке не по-хозяйственному опрятная: темные юбка и блузка, подобранные лентой седые волосы.

— Ты прямо с поезда, что ли? — недоумевала я. — Почему не предупредила?

— Да тебе ж не дозвониться! Мать хоть пропади!

Тут я вспомнила, что так и не поменяла симку на российскую. Пока телефон искал сеть, слышен был лишь скрип газеты по стеклу. Через секунду посыпались сообщения — джингл, заикающийся на полуноте. Но все накрыл звонок. Двоюродная сестра.

— …СМС, что ты в сети… обыскались… хоть бы номер заграничный оставила…

Не для того уезжаешь за тридевять земель от дорогих и близких, чтобы оставлять номер. Я принюхалась к кастрюле, душисто кипящей на плите.

— …к маме твоей заехала… пришлось МЧС… завтра девять дней…

В черепной коробке тоже стало закипать. Я подняла глаза на маму, разрывающую газетный заголовок: «Женщина найдена ме…» Черная юбка задралась, обнажив лиловые синяки на голенях.

— Супу-то поешь, уважь мать!

В кастрюле бурлили полуразварившиеся лепестки и какая-то палка. Обжигая пальцы, я выловила пластмассовую розу с вылинявшим бутоном.

— Чем у соседей разжилась, из того и сварила…

Я шагнула к табуретке. Под подошвой хлюпнуло. Лента на мамином лбу была бумажная, с иконками.

Я толкнула ее — она вцепилась, забилась — под черной блузкой что-то безобразно смялось и лопнуло — тошнотная вонь, мушиный визг, глянцевый от воды подоконник — каштаны опрокинулись и рванулись вверх…

На фоне неба парила вываренная пластмассовая роза.

Мастерская Игоря Мокина «Как переводить нон-фикшн»

Летом 2022 года в Creative Writing School проходил конкурс на получение стипендий в мастерскую Игоря Мокина «Как переводить нон-фикшн».

Конкурсное задание

Перевести небольшой текст.

Ada Palmer

Vasari, the Palazzo Vecchio and the History of Florence